Побег

Побег – надземный осевой орган растения, обладающий способностью неограниченного роста и отрицательным геотропизмом.

Более строгое определение: побег – однолетний неразветвленный стебель с листьями и почками, развивающийся из почки или семени.

За счет верхушечной почки осуществляется рост основного побега, за счет боковых почек – ветвление побега. узел – участок стебля с отходящим от него листом (листьями). Расстояние между узлами - междоузлием. Каждый повторяемый узел с междоузлием называется метамером. Т.е. побег имеет метамерное строение.

В пределах системы побегов наблюдается их специализация. У древесных растений удлиненные побеги, ауксибласты, называют ростовыми. Они являются ассимиляционными и выполняют опорную (скелетную) функцию. Укороченные побеги (брахибласты) имеют небольшие междоузлия и меньшее число листьев, чем удлиненные. Они могут быть вегетативными (сосна, береза) и генеративным (дуб, тополь, яблоня и др.).

У травянистых растений по функциям также выделяются укороченные и удлиненные побеги. Укороченные побеги, образующие розетку листьев, выполняют функции опорных и фотосинтезирующих органов, а удлиненные побеги, формирующиеся в пазухах розеточных листьев, несут соцветия. Безлистный генеративный побег называется стрелкой (одуванчик, подорожник большой, первоцвет весенний и др.).

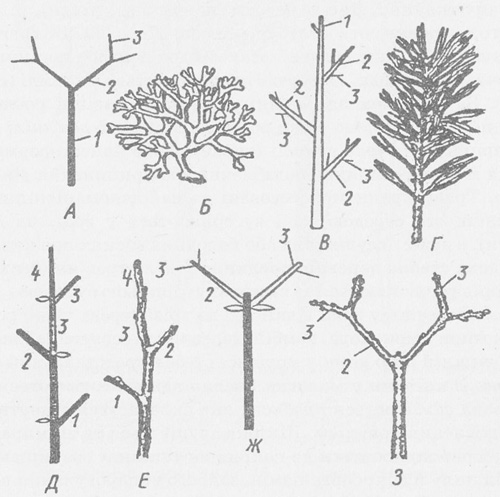

Ветвление побега увеличивает площадь соприкосновения со средой – водной, воздушной, почвенной. Различают моноподиальное, симподиальное, дихотомическое и ложнодихотомическое ветвление побега.

Моноподиальное – осуществляется за счет длительного ежегодного нарастания верхушечной почки (ель). В случае ее повреждения рост прекращается.

Симподиальное – ежегодно верхушечная почка отмирает, а ее место занимает боковая. Дальнейший рост происходит за счет боковой почки (береза).

Ложнодихотомическое (при супротивном расположении листьев, вариант симподиального). Верхушечная почка отмирает, а рост идет за счет развития двух боковых почек (клен, сирень).

Дихотомическое – конус нарастания верхушечной почки делится надвое (плаун).

Стебель

Стебель – осевая часть побега. Функции: опорная (механическая), проводящая, запасающая, является органом вегетативного размножения, осуществляет связь между корнями и листьями. У некоторых растений стебель выполняет функцию фотосинтеза.

По направлению роста различают следующие типы стебля:

Прямой или прямостоячий – растет вертикально (тополь, рожь, подсолнечник).

Лежачий или стелющийся – растет в горизонтальном направлении, но не укореняющийся (клюква, лапчатка гусиная).

Ползучий – растет горизонтально, прилегает к поверхности почвы и укореняется (земляника, живучка ползучая).

Восходящий или приподнимающийся – в гипокотильной части развивается в горизонтальном направлении, а верхняя поднимается вертикально (сабельник болотный).

Вьющийся – растет вверх, но обвивает опору по спирали (по часовой или против часовой стрелки), т.к. плохо развиты механические ткани (вьюнок полевой, хмель).

Цепляющийся – прикрепляется к опоре при помощи прицепок, усиков, придаточных корней, произрастая в непосредственной близости от нее (плющ, виноград, клематис).

Лазящий – прикрепляется к опоре с помощью усов, но стебли не прилегают плотно к опоре (арбуз, огурец).

Плавающий – располагающийся на поверхности воды, но не укореняющийся на дне водоема (роголистник, рдест).

По поперечному сечению стебель бывает округлым, сплюснутым, 3-х-гранным, 4-х-гранным, многогранным, ребристым, бороздчатым, крылатым

Видоизменения побега

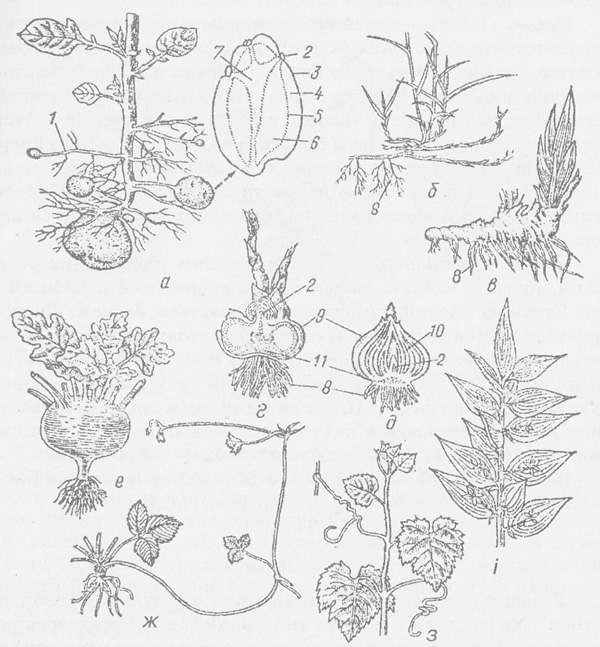

Побег – многофункциональный и лабильный орган. Основной тип побега зеленого растения – наземный ассимиляционный. В процессе эволюции, как следствие приспособления к выполнению специальных функций, побег претерпел ряд изменений (метаморфозов). Например, корневища, клубни и луковицы, являясь запасающими побегами, часто выполняют функцию вегетативного размножения. Видоизмененные побеги служат органом прикрепления (усики) и средством защиты (колючки). Различают подземные и надземные видоизменения побегов. Среди подземных метаморфозов выделяются: корневища, клубни, луковицы и клубнелуковицы, столоны,

Корневище (Папоротник, ландыш) – многолетний подземный побег. От корня отличается наличием чешуевидных листьев с пазушными почками и придаточных корней, отходящих от узлов.

Клубень – укороченный (один или несколько метамеров), утолщенный побег, выполняющий функцию запасания. Клубни несут недоразвитые листья (бровки) и пазушные почки, которые называют «глазками». Глазки имеют спиральное расположение. При прорастании клубня одна почка дает побег, а остальные оказываются «спящими». Основанием клубня считается небольшое углубление, то место, где столон переходил в клубень.

Луковица – подземный, реже надземный побег с коротким уплощенным стеблем (донцем) и сближенными чешуевидными листьями двух типов: с сочными основаниями, запасающими воду с растворенными в ней питательными веществами, и сухими, выполняющими защитную функцию. С нижней стороны донца образуются придаточные корни. Луковица имеет верхушечную и боковые почки, дающие надземные побеги (лук, чеснок, лилии).

Клубнелуковица – образование промежуточное между клубнем и луковицей. Снаружи она покрыта пленчатыми сухими чешуями, но запасные вещества откладываются в клубневидно разрастающемся стебле (гладиолус, шафран, безвременник).

Столоны – недолговечные побеги с длинными тонкими междоузлиями, чешуевидными или зелеными листьями, служащие только для вегетативного размножения и расселения. Они формируются в почве или у основания надземных побегов из боковых почек. Подземные столоны обычно заканчиваются клубнем (картофель – Solanumtuberosum); надземные столоны (живучка –Ajugareptans, земляника –Fragariavescaи др.), называемые плетями, усами, способствуют захвату территории и вегетативному размножению.

Надземные видоизменения побегов проявляются в форме кладодиев, филлокладиев, колючек, усиков.

Кладодий – боковой побег с уплощенным, длинным, длительно неограниченно растущим стеблем, выполняющий функцию ассимиляции. Листья на кладодии редуцированы до пленочек или колючек. Спаржа, некоторые кактусы.

В тех случаях, когда уплощаются и приобретают листовидную форму боковые побеги с ограниченным ростом, их называют филлокладиями (Иглица). Побеговое происхождение этих двух видоизменений доказывается наличием на них пленчатых листьев, цветков или соцветий.

Колючки – укороченные безлистные побеги с заостренной верхушкой, выполняющие защитную функцию. Они возникают обычно в пазухе листа. (Боярышник, абрикос, облепиха, лимон).

Усики – боковые видоизмененные побеги, служащие для прикрепления растения к опоре (виноград, арбуз).

Почка.

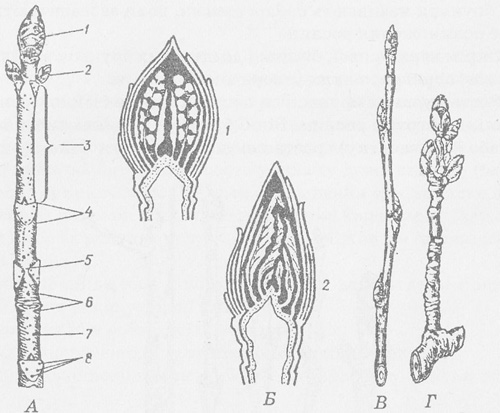

Почка – это зачаточный, еще не развернувшийся побег. Почки бывают вегетативными, вегетативно-генеративными и генеративными.

Вегетативная почка состоит из конуса нарастания стебля, зачатков листьев, зачатков почек и почечных чешуй.

Генеративные, или цветочные почки содержат только зачаток соцветия (вишня) или одиночный цветок.

В вегетативно – генеративных почках заложен ряд метамеров, а конус нарастания трансформируется в зачаточный цветок или соцветие.

Если вегетативная верхушечная почка отмирает, то тогда трогается в рост боковая почка. Генеративная верхушечная почка после развертывания верхушечного цветка / соцветия к верхушечному росту не способна.

Развертывание побега из почки начинается с разрастания листовых зачатков и роста междоузлий. Наружные чешуи почек быстро подсыхают и отпадают при начале развертывания почки. Место их прикрепления у основания побега заметно в виде почечного кольца. По числу почечных колец можно определить возраст ветви. Побеги, вырастающие из почек за один вегетационный период называют годичными.

В нарастании побега в длину и ширину участвуют образовательные ткани. В длину рост осуществляется за счет верхушечной и вставочной меристем, а в толщину – за счет боковых меристем (камбия и феллогена).

Анатомия стебля. Стебли двудольных растений характеризуются следующими особенностями:

Первичное строение рано сменяется вторичным;

Кроме эпидермы, развиваются вторичные покровные ткани – перидерма и корка;

Проводящие пучки расположены упорядоченно;

Проводящие пучки открытого типа.

Почка растения представляет собой зачаток побега. В строении почки растения различают зачаточный стебель, имеющий конус нарастания, зачаточные цветки или листья (в зависимости от вида почки). Растения имеют вегетативные почки, которые состоят из листьев, расположенных на зачаточном стебле, и генеративные почки, несущие зачатки соцветий или цветков. Если генеративная почка имеет один цветок, ее называют бутоном. У некоторых растений имеются также вегетативно-генеративные (смешанные) почки, которые одновременно имеют зачатки листьев и цветков. Зачатки листьев формируются на конусе нарастания снизу вверх. Вследствие того, что они растут неравномерно, то подворачиваются к верхушке, тем самым обусловливая появление темного и влажного замкнутого пространства внутри почки. Так обеспечивается защита внутренней части почки от высыхания и повреждений. Когда почка распускается, почечные листья отодвигаются от зачаточного стебля и распрямляются в связи с ростом междоузлий стебля.

Почки имеют серую, коричневую или бурую окраску, а снаружи у многих древесных растений, особенно произрастающих в холодном климате, они покрыты плотными чешуйками, которые являются видоизмененными листьями, защищающими почки от повреждений и холода. Чешуйки почек часто выделяют смолистые вещества для лучшей защиты, как например, у тополя, березы. Называются такие почки защищенными или закрытыми. Если почки не имеют чешуек, их называют голыми или незащищенными. Дополнительную защиту от обезвоживания и холода обеспечивает густой пушок, покрывающий голые почки многих растений снаружи. У многолетних травянистых растений, к примеру, у ландыша, пырея, зимующие почки расположены на подземных побегах или в нижней части надземных возле самого грунта. Благодаря такому расположению, почки хорошо переносят перепады температур. У кактусов почки имеют особое строение и называются ареолы, а почечные чешуи таких почек преобразуются в иглы, выполняющие защитную функцию.

По расположению на стебле различают верхушечные и боковые почки. Если образование почки происходит на конце побега, то появляется верхушечная (терминальная) почка, за счет которой осуществляется рост побега в длину. Благодаря развитию боковых почек, обеспечивается формирование системы побегов и их ветвление. Боковые почки называются пазушными, если они размещены в пазухах листьев, и внепазушными (добавочными или придаточными), если они закладываются в любой другой части стебля, в том числе на листьях и корнях.

В пазухах листьев почки размещены поодиночке или группами. Распределение пазушных почек на стебле растения соответствует размещению листьев, то есть такие почки размещаются супротивно, попеременно, мутовчато, верхушечно. Расположение почек в пазухах листьев имеет важное биологическое значение, так как, кроме того, что кроющий лист обеспечивает защиту почки от механических повреждений, из зеленого листа к почке в больших количествах поступают питательные вещества.

Придаточные почки не связаны ни с верхушками побегов, ни с узлами, в их расположении не проявляется четкой закономерности. Благодаря придаточным почкам, обеспечивается вегетативное размножение. В этом состоит их биологическое значение. Посредством придаточных почек осуществляется размножение корнеотпрысковых растений, например, осота, осины. Корневые отпрыски представляют собой побеги, развивающиеся из придаточных почек на корнях. Придаточные почки на листьях растений развиваются очень редко. Примером может служить комнатное растение каланхоэ (бриофиллюм), почки которого сразу воспроизводят маленькие побеги с придаточными корнями.

Название «почки возобновления» относится к тем почкам многолетних растений, которые находятся в течение определенного промежутка времени в покое в связи с неблагоприятными условиями внешней среды, а затем при наступлении теплой влажной погоды образуют побеги. Так, почки находящиеся зимой в состоянии покоя, именуют зимующими, а если в данном климате нет зимнего периода, то покоящимися. Некоторые почки не имеют периода покоя. Из них сразу появляются новые побеги, увеличивающие поверхность растения.

После своего появления некоторые почки могут оставаться нераскрытыми в течение длительного времени. Это спящие почки. Они характерны для большинства многолетних трав, лиственных деревьев и кустарников. Спящие почки не трансформируются в побеги в течение ряда лет, иногда не превращаются в побеги совсем. Стимулирующим фактором для развития спящих почек в большинстве случаев служит гибель ствола растения. Так, при вырубке берез из спящих почек образуется поросль вокруг пней. Большую роль спящие почки играют в жизни кустарников. При прекращении роста основного ствола кустарника пробуждаются спящие почки, и начинается их развитие, приводящее к образованию дочерних стволов, размеры которых могут превышать размеры материнского. Сама форма развития растений в виде кустарников возникла, благодаря наличию спящих почек.

У растений формируется преемственность – из материнских почек, появляющихся на побегах, образуются дочерние почки. После распускания материнской почки и формирования из нее побега заключенные на этом побеге дочерние почки сами позднее превращаются в материнские.

СТЕБЕЛЬ .

Надземная часть растения представлена системой побегов. Побегом (cormus) называется неветвистый стебель с листьями и почками, что выросли в течение одного вегетационного периода. Участок стебля, от которого ответвляется письмо (или листья), носит название узла, а расстояние между соседними узлами - междоузлием.

У некоторых растений стебель растет в высоту очень быстро (бамбук за сутки дает прирост до 30-100 см.). Увеличение стебля может происходить или за счет деления клеток конуса нарастания (верхушечный рост), или за счет активного роста междоузлия (вставной рост у злаков и хвоща).

Стебель (caulis), как и корень является осевым вегетативным органом растения. Оно выполняет различные функции:

- связывает между собой все органы растения;

- обеспечивает восходящую и нисходящую течения веществ;

- определяет положение растения, несет листья, цветки и плоды;

- запасает и хранит питательные вещества (крахмал, жир и т.п.);

- участвует в фотосинтезе (зеленые клетки кожицы);

- является одним из органов вегетативного размножения (на любом его участке могут образовываться дополнительные почки и корни).

Первый (главный) побег растения образуется из зародышевого побега. Побеги второго, третьего и т. д. порядков развиваются из боковых почек, что можно наблюдать весной при распускании почек многолетних растений. Почкой (gemma) называют зачатковий, еще не развитый побег. Она состоит из укороченного стебля с зачаточными листьями и окружена почечными чешуйками, исполнять защитную функцию. Чешуи есть видоизмененные листья.

Различают верхушечные и боковые почки. Верхушечная почка - это верхушка стебля, которая включает конус нарастания, состоящий из камбиальных клеток. Размножение клеток конуса нарастания обеспечивает рост стебля в длину, формирование листьев и боковых почек. Итак, из верхушечной почки вырастает главный побег, а из боковых почек - боковые побеги (побеги второго порядка). Верхушечная почка регулирует рост боковых почек. Она выделяет гормон, который тормозит рост и развитие боковых почек. При повреждении и отмирании верхушечной почки начинают увеличиваться боковые, или спящие, почки. Таким образом, рост растения продолжается.

Кроме верхушечной и боковых почек растения способны образовывать почки на любой части стебля, на корнях и на листьях. Такие почки называют дополнительными, они обеспечивают вегетативное размножение растений.

Кроме верхушечной, боковых и придаточных почек выделяют еще цветочные почки, из которых образуются цветки.

Расположение почек на побегах является очень устойчивым признаком той или иной группы растений. Боковые почки возникают в пазухе листа (или его зачатка) и располагаются определенным образом. (рис. 29).

Рис. 29. Расположение почек на побегах: 1 - верхушечное и боковое супротивные у конского каштана; 2, С, - очередное у ивы и вяза; 4 - супротивные у клена гостролисткового; 5 - сериальное в аморфы.

Верхушечные и боковые почки е вегетативными почками. Кроме них на растении есть генеративные (цветочные) почки. Они больше по вегетативные и имеют более округлую форму. На продольном разрезе видно, что под чешуйками по продольной оси почки проходит зачаткове стебель. В листовых почках к нему прикрепляются маленькие зачаточные листья, а самый кончик зачаточного стебля состоит из образовательной ткани (меристемы) и является конусом нарастания. Такая почка дает начало побегу и обеспечивает значительный прирост стебля. В цветочных почках на зачаточном побеге мало листьев, а на верхушке его расположены зачатки цветка или соцветия. Развитие цветочной почки дает побег с бутонами (бутонами) и незначительный прирост стебля.

Возможен и другой путь роста стебля: вставной, или інтеркалярний. В таких случаях образующая ткань разделена участками клеток, не имеют способности к разделения. Располагается обычно участок разделения в основании междоузлий. Такой рост характерный для злаковых.

Рис. 30. Побег каштана после опадения листьев (а)\ почки каштана (б); ростовой (удлиненный, в) и плодовый (укороченный, г) побеги: 1 - верхушечная почка; 2 - боковая (пазушна) почка; 3 - междоузлие; 4 - листовой рубец; 5 - узел; 6 - место крепления почечной чешуи; 7 - сочевики; 8 - листовые следы.

Ветвления стебля. Ветвление у растений необходимое для увеличения площади стыке со средой - водным, воздушным или грунтовым. Оно возникло в процессе эволюции до появления органов. Различают два типа ветвления - верхушкой и боковое. Верхушечное, простое и древнее, встречается у разных групп растений - под водорослей в плаунов. Оно заключается в том, что верхушка главной оси растения вильчато (или дихотомически, от греч. dicha - отдельно, врозь) разветвляется и дает начало двум осям в следующем порядке (рис. 31, А, Б). Чаще встречается боковой тип ветвления, при котором от главной оси растения отходят боковые оси. Выделяют два типа бокового ветвления: моноподіальне и симподіальне. При моноподіальному галуженні верхушечная почка активна в течение всей жизни растения и главная ось имеет неограниченное верхушечное роста. От главной оси отходят боковые оси второго порядка, от которых, в свою очередь, отрастают оси третьего порядка, и т.д. Моноподіальне ветвление характерно для большинства голосеменных - сосны, ели, пихты, а также для части травянистых покрытосеменных. Большинства покрытосеменных свойственный симподіальний тип ветвления.

Рис. 31. Типы ветвления. Дихотомическое: А - схема; Б - водоросль диктиота. Моноподіальне: В - схема; Г-ветка сосны. Симподіальне: Д, Ж - схема, Е, 3 - ветви черемухи и сирени: 1-4 - оси первого и последующих порядков.

В этом случае верхушечная почка отмирает или прекращает рост, тогда как усиленно развиваются боковые побеги. В результате симподіального ветвления формируются надземная часть кустарников, в которых ветвление начинается от самой земли (сирень, малина), и крона деревьев (груша, липа и т.д.).

Ветвление у древесных пород вызывает образование кроны. Крона дерева в результате последовательного ветвления состоит из ветвей разных порядков. Низкие порядки ветвления - это ветви второго и третьего порядков. При моноподіальному галуженні крона дерева обычно принимает пирамидальную форму, в остальных случаях она может быть округлой, шаровидной. Побеги кроны оказываются разновозрастными - старые, среднего возраста и молодежи.

Формы побегов. Формы побегов очень разнообразны. Они различаются по направлению роста, контурами поперечного разреза, степени одеревенения и другими особенностями.

По направлению роста побеги делятся на прямостоячие, вьющиеся, лазаючі, ползучие. Прямостоячие стебли имеют хорошо развитую механическую ткань. Вьющиеся побеги (например, лианы), поднимаясь вверх, обвивают стволы деревьев. Лазаючі цепляются за опору усиками (виноградная лоза) или придаточными корнями, відростаючим от стебля. Ползучие стебли стелются по земле (земляника, ежевика). По степени одеревенения покрытосеменные растения делятся на две группы, резко различаются: одревесневшие (деревья и кустарники), и травянистые (травы). Травянистые формы произошли от древесных путем ослабления или прекращения деятельности камбия. Травы лучше приспособлены к самым разнообразным условиям окружающей среды и встречаются в воде, на деревьях (эпифиты), в очень засушливых или холодных местах проживания.

Строение стебля древесного растения. Стебли травянистых и древесных пород различаются по своим внутренним строением.

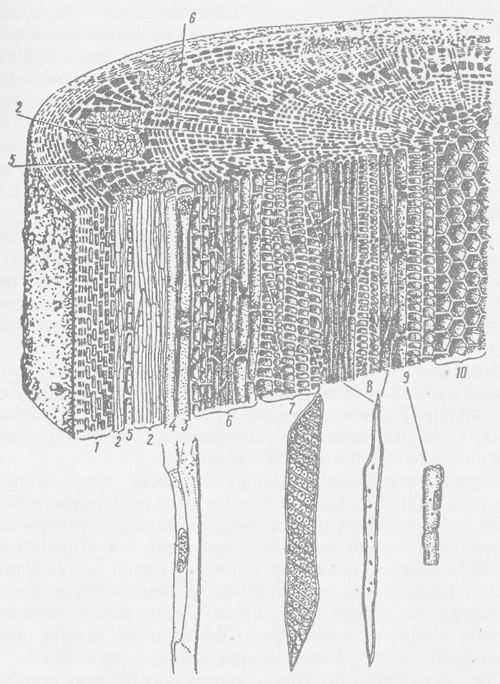

На поперечном срезе ветки или на срезе дерева четко различаются четыре слоя: кора, камбий, древесина и сердцевина.

Внешний слой коры молодых стеблей представлен тонкой кожицей. Ее клетки у молодых растений осуществляют фотосинтез. С возрастом она заменяется пробкой, которая состоит из мертвых клеток, заполненных воздухом. Кожица шелушится и отмирает. Кожица и пробка относятся к покровной ткани и защищают растение от пыли и микроорганизмов, излишнего испарения влаги и промерзания. Газообмен осуществляется через устьица в кожице или сочевички в пробковом слое. Сочевички имеют вид бугорков и образуются крупными клетками паренхимы с большими міжклітинниками. У некоторых деревьев (пробковый дуб) пробковый слой достигает толщины 25 см. и используется для хозяйственных нужд.

Рис. 32. Строение стебля липы. Продольный и поперечный срезы: 1 - покровные ткани (снаружи внутрь: один слой эпидермиса, пробка, первичная кора); 2-5 - луб: 2 - лубяные волокна, Из - ситоподібні трубки, 4 - клетки-спутники, 5 - клетки лубяной паренхимы; 6 - клетки камбия; 7-9 - клетки древесины: 7 - клетки сосудов, 8 - древесные волокна, 9 - клетки древесинной паренхимы; 10 - клетки сердцевины.

Внутренний слой коры представлен лубом, в состав которого входят лубяные волокна, ситоподібні трубки и луб"яна паренхима. Лубяные волокна - механическая ткань - имеют сильно вытянутые клетки с утолщенными одревесневшими оболочками. Они обеспечивают гибкость и прочность стебля. Из лубяных волокон льна изготавливают льняное полотно, из волокон липы - лыко, мочало, рогожу. Ситоподібні трубки - разновидность проводящей ткани. Они проводят органические вещества от листьев к корням. Луб"яна паренхима - вид основной ткани. В ее клетках откладываются запасные питательные вещества (крахмал) или продукты обмена веществ (соли щавелевой кислоты).

За лубом идет тонкий слой образовательной ткани - камбий (от лат. cambium - обмен, смена). Клетки мелкие, узкие, тонкостенные. Отделение коры от древесины происходит благодаря разрыву этих клеток.

Их содержание делает поверхность древесины влажной и скользкой. Камбий обеспечивает рост стебля в толщину. Деление клеток камбия начинается весной и заканчивается осенью. Клетки, которые откладываются в сторону коры, становятся клетками луба; клетки камбия, отложены в сторону древесины, - новыми клетками древесины. Клеток древесины камбий образует больше, поэтому ее слой значительно толще слой луба.

Древесина - основная часть ствола дерева. Она образована клетками разной величины и формы и содержит древесную паренхиму, механические волокна, придают ей прочность, и трубкообразные сосуды. Сосудами древесины от корня к листьям передвигается вода и растворенные в ней минеральные соли.

Слои клеток древесины, образованные за весну, лето и осень, составляют годовое кольцо прироста. В теплое время года (весной и летом) камбий, что делится, откладывает крупные клетки, осенью - мелкие, а с наступлением холодов разделение его прекращается. Крупные клетки вновь начинают откладываться весной. На срезе деревья четко видно границы годичных колец, по которым можно легко определить возраст дерева и условия, в которых оно росло. Узкие кольца указывают на недостаток освещения, влаги, питания. Широкие годовые кольца обычно располагаются с южной стороны, узкие - с северной.

Сердцевина (medulla) занимает центральную часть ствола дерева. Это основная ткань. Она имеет крупные клетки с тонкими оболочками. У некоторых растений (бузина) сердцевина рыхлая благодаря большим міжклітинним просторам. В клетках сердцевины откладываются про запас питательные вещества. По сердцевинным лучам осуществляется горизонтальное передвижение питательных веществ: сердцевина - древесина - луб. Серцевинне лучей имеет большие прямоугольные клетки, вытянутые в направлении поперечной оси.

У травянистых растений в отличие от древесных в стебле лучше развиты паренхимной ткани; камбий развит слабо, не происходит развития механической ткани, отсутствует одеревенение клеток.

Побеги большинства растений выполняют ряд специализированных функций (вегетативное размножение, накопления и хранения питательных веществ) и соответственно видоизменяются, образуя корневище, клубень и луковицу. Надземные части таких растений осенью отмирают, а в почве остается их корни и видоизмененные побеги. Они помогают растению переживать неблагоприятные условия. Подземный побег отличается от корня наличием редуцированного листья в виде чешуек, листовых рубцов или почек в пазухах чешуек.

Рис. 33. Видоизменения (гомологи) стебля: а - клубень (картофель); 6-в - корневище (пырей, в - ирис); г - клубнелуковица (шафран); д - луковица (лук); е - бульба (кольраби); - ус (клубника); с - усик (виноград); и - філлокладій (иглица); 1 - столон; 2 - почка; 3 - перидерма; 4 - кора и наружная флоэма; 5 - камбий; 6 - ксилема и внутренняя флоэма; 7 - сердечник; 8 - дополнительные корни; 9 - сухая и 10 - сочная чешуи; 11 - донышко.

Главные видоизменения стебля - это корневище, клубень и луковица.

Корневище (rhizoma) (крапива, пырей, ландыш) на вид напоминает корень, но отличается от него горизонтальным ростом и отсутствием корневого чохлика. Как и побег, корневище расчленяется на узлы и междоузлия. В узлах образуется придаточные корни, а в пазухах видоизмененного листья - почки пазух. Корневище имеет верхушечную и боковые почки, из которых вырастают надземные побеги и боковые ответвления. Корневище имеет запас питательных веществ.

Клубень (tuber) - верхушечное утолщение подземного побега, которое называется столоном (картофель). Питательные вещества откладываются в нем преимущественно в виде крахмала. Клубень картофеля имеет очень укороченные міжвузловини. На ней легко можно найти верхушечную и брунькову пазухи в виде так называемых «глазков». Каждое «глазок» содержит три и более почки, из которых одна прорастает, а остальные остаются спящими. Клубень картофеля не имеет хлорофилла, но на свете может приобретать зеленого цвета. Молодая бульба покрыта тонкой кожицей, которая позже заменяется пробкой.

Луковица (bulbus) - видоизменение побега луковичных растений (лилия, лук, чеснок, тюльпан). Это укороченный подземный побег. Стеблевая часть луковицы называется донцем. К нему прикрепляются видоизмененные сочные листочки - чешуйки, содержащие питательные вещества и запасы воды; в их пазухах располагаются почки. Наружные чешуи луковицы сухие, кожистые и выполняют защитную функцию. После высадки луковицы из нижней части донышка развивается дополнительное корни. Зеленые листья луковичных называют перьями, а цветочные стебли - стрелками.

Видоизменениями побегов является также стебли кактусов, усики (виноград, огурец), стеблевые колючки (цитрусовые, боярышник).