Легионеры - это воины в армии в Древнем Риме. В легионе насчитывалось до тысячи вооруженных мечами и копьями солдат. Амуниция римского легионера состояла из нескольких элементов, легко надевалась и предохраняла грудную клетку и голову от удара мечом противника. Защитное оснащение воина сделано так, что движения оставались свободными, хотя требовалась определенная физическая сила, чтобы носить эти доспехи.

В основном комплект легионера состоял из шлема, панциря, наголенников и нарукавников, а также большого щита. Все они имели различную форму и способ изготовления в зависимости от принадлежности к определенному легиону. Броня римских легионеров была относительно легкая, если ее сравнивать с доспехами средневековых рыцарей. Панцирь, защищающий торс воина, часто изготавливался из соединенных вместе деталей из кожи или металла, которые позволяли солдату свободно поворачиваться и наклоняться, не сковывая движения.

В статье рассмотрим разновидности защитной экипировки, названия каждой детали костюма воина Древнего Рима. Вы узнаете, как сделать самостоятельно шлем римского легионера, нагрудные доспехи из разных материалов. Представим несколько вариантов поделок, чтобы можно было выбрать подходящий наряд для любой ситуации. Костюм легионера можно сделать ребенку на утренник, для театральной постановки, на праздник или карнавал. Материалы для наряда можно выбрать самые разные в зависимости от навыков мастера.

Знакомство с доспехами легионеров

Панцирь римского воина легионера носит название "лорика" (lorica). Они были трех разных видов в зависимости от материала и креплений. Перечислим особенности каждого варианта.

- Цельная, сделанная из 2 или 3 слоев вываренной кожи, или металлическая кираса, прикрывающая грудную клетку спереди и сзади. По бокам и на плечах детали соединялись кожаными ремнями.

- Пластинчатая, собирающаяся из металлических элементов, которые либо пришивались на кожу, либо соединялись между собой пряжками и шарнирами. На плечах и по бокам туловища передняя и задняя часть конструкции соединялась гибкими металлическими поясами.

- Кольчужная. Такую лорику носили воины вспомогательных войск, например, лучники или копейщики. Собирались кольчуги из шайбовидных клепаных колечек диаметром 5 или 7 мм горизонтальными полосками. Это давало во время войны римским легионерам гибкость. Такая защита отличается надежностью и прочностью.

Нижнюю часть туловища защищали подвижные кожаные полосы, не сковывающие движение воина. Сверху лорика укреплялась наплечниками из полос металла или нескольких слоев кожи. Это защищало руки от удара мечом сверху. Амуниция римского легионера была довольно тяжелой. Только вес лорики достигал 9 - 15 кг в зависимости от вида ее конструкции. А еще нужно было носить шлем, нарукавники, щитки для голени ног и оружие.

Шлем римского легионера

Шлемы для защиты головы у римских солдат также имели свои разновидности. Одни были позаимствованы у жителей Апулии. Это коринфский шлем, который имел вид металлической маски со скошенной лицевой частью, причем почти полностью закрытый со всех сторон. Спереди по центру имелась узкая щель, дающая возможность видеть происходящее вокруг. Для украшения сверху шлема крепился гребень из ярко окрашенных конских волос. Он располагался как слева направо, так и от лицевой части назад.

Для того чтобы изготовить шлем римского легионера своими руками, часто выбирают другой тип защиты головы, а именно вариант, изображенный на фотографии выше. Это шлем с открытым лицом и свисающими нащечниками по бокам, которые крепились шарнирами. Это более продвинутая модель, так как воин имел возможность хорошо видеть происходящее на поле брани. Такой вид головного убора имеет греческое происхождение.

Данные шлемы римских легионеров, названия которых Chalcidian, датируются IV - III веками до нашей эры. Сзади они имели шейную защиту. Для красоты все шлемы декорировались гравировкой. Изображали кабанов или быков, реже львов и сфинксов. Гравировку делали по всему куполу и на свисающих частях. В среднем вес шлема составлял от 700 граммов до 1 кг. Держался на голове у воина он при помощи подбородочного ремешка.

Особым внешним видом обладает шлем пилос-пилеус римского легионера, изображение которого можно увидеть на фотографии ниже.

Его верхняя часть напоминает мягкий фригийский колпак со свисающим вперед верхом, у которого тоже были по бокам клапаны. У данного шлема также имеются защечники на шарнирах.

Ростовой щит

Костюм римского легионера невозможно представить без щита, который называли "скутум". Он считался ростовым, так как был прямоугольной формы, высота его доходила до 120 см, а ширина - до 75 см. Настоящий щит изготовляли из склеенных планок дерева или фанеры, снаружи он оббивался толстой кожей, а края заканчивались бронзовым или железным кантом.

С тыльной стороны располагалась рукоятка, которая прикреплялась в центре. Особой приметой римского щита считается имеющийся в центре лицевой стороны округлой формы бронзовый умбон. Щит римского солдата был довольно тяжелым, весил до 6 кг. У воинов армии республиканского Рима были щиты овальной формы, которые были еще тяжелее.

Изготовление щита для костюма

Экипировку римского легионера для праздничного костюма начнем делать с самой легкой детали, а именно со щита воина. Понадобится большой кусок гофрированного упаковочного картона, горячий клей, цветная бумага с глянцевой поверхностью золотистого и серебристого цвета, пластмассовый шарик, острый нож, ножницы, карандаш, гуашевая краска красного цвета и широкая кисточка для ее нанесения, длинная линейка, прозрачный скотч.

Так как щит считается ростовым, измеряйте высоту ребенка от пола до верхнего края грудной клетки. Это будет высота поделки. Ширина берется на глаз. Щит должен закрывать ребенка полностью, но не более, чтобы его удобно было носить и играть свою роль на празднике или во время театральной постановки.

Перед тем как вырезать необходимую форму, нарисуйте ее на тыльной стороне картона простым карандашом, сделав все измерения длинной линейкой. Уделите особое внимание углам, они должны оставаться прямыми. Когда прямоугольник вырезан, закруглите по шаблону края поделки. Дальше нужно окрасить всю поверхность красной краской и дать время просохнуть. Чтобы краска не пачкала руки и остальной наряд маленького легионера, можно наружную сторону оклеить полосами прозрачного скотча. Дальше найдите середину щита. Там нужно разместить круглый умбон. Для этого нужно от пластикового шарика отрезать половинку сферы и приклеить деталь, намазав торцевую ее часть горячим клеем.

Дальше займитесь декорированием лицевой стороны щита. Можно рисунок сделать такой, как на фотографии выше, а можно придумать свою уникальную эмблему. Умбон закрасьте серебристой краской и оклейте место вокруг него серебристым квадратом. Останется на тыльной стороне прикрепить полоску рукоятки. Достаточно будет вырезать ее из гофрированного картона шириной 5 - 6 см. Она должна быть длинной, чтобы приклеенные горячим клеем края находились на поверхности щита.

Интересно для большей схожести с настоящим щитом добавить золотистый кант по всему периметру поделки, вырезанный по шаблону из глянцевой цветной бумаги.

Оружие солдата

Легионер римского войска был легко вооружен, чтобы быстро двигаться в бою. Короткий меч назывался «гладиус», его длина составляла всего 40 - 60 см, а ширина едва доходила до 8 см. По сравнению с длинными и тяжелыми мечами воинов других армий он весил в среднем 1,5 кг. К нему обязательно шли ножны, сделанные из металла и красиво украшенные орнаментом и деталями из олова и серебра. На них часто изображали сцены боя или фигуру императора Августа.

Если вы делаете меч римского легионера для наряда мальчику на праздник, то удобнее всего его смастерить из гофрированного картона. Можно уплотнить заготовку двойным слоем бумаги, чтобы оружие получилось более прочным. Вырезают его по нарисованным простым карандашом контурам. Для красоты оклейте его серебряной цветной бумагой, которая продается рулонами и предназначена для упаковки подарков. Ножны можно сшить из ткани. Небольшой отрез текстиля прямоугольной формы зашейте по боковой линии и прикрепите по краям тонкую ленту или веревку, чтобы можно было повесить ножны через плечо. При желании можно поделку украсить вышивкой или аппликацией контрастного цвета.

Еще на вооружении римского воина-легионера находилось метательное копье, которое использовалось по типу дротика. Его называли «пилум» и применяли в разных видах боя. Были тяжелые копья и легкие. Оружие состояло из двух частей: длинный дротик (около 2 м) и железный наконечник, который имел заостренную форму пирамиды или два шипа. Использовали копья на коротких расстояниях от врага. При сильном броске воин мог запросто пробить щит или доспехи соперника, нанеся тяжелую или смертельную рану. Сам же воин оставался на расстоянии и был в относительной безопасности.

Если вы решите сделать для костюма данное оружие, то позаботьтесь о безопасности окружающих детей. В качестве дротика можно использовать тонкую деревянную или пластиковую палочку, например, от старой игрушки или швабры. На верхний край наденьте картонную втулку, оклеенную серебристой бумагой. На самый конец можно наклеить бумажный конус, и копье римского легионера готово! Главное, что острых частей нет, и ребенок не нанесет травму соседу по группе.

Туника для наряда

Перед тем как надевать защитную амуницию, римский воин облачался в тунику. Она была короткой, едва доходила до колен, была сшита из плотного льна. Перед боем ее часто вымачивали в уксусе и высушивали, чтобы она приобрела еще большую плотность. Края коротких рукавов украшались золотой вышивкой, как и нижний подол одеяния. Туника шилась из белой ткани, а на плечи накидывался яркий плащ, чаще всего красного цвета. По сравнению с изготовлением шлема римского легионера пошить тунику несложно. Достаточно приобрести легкую светлую ткань и отмерить двойную длину будущей туники. Мерки снимают от уровня плеч ребенка до колена или немного выше сустава. Сложенную пополам ткань соедините боковыми сторонами вместе и вырежьте по центру стыка горловину. Во время примерки наметьте линию среза боковых сторон и рукавов и отрежьте лишнее. Длина рукавов должна быть короткая, не доходить до локтевого сгиба, а ширину сделайте достаточной, чтобы ткань свободно свисала с плеч.

Края туники с изнаночной стороны стачайте на швейной машине. Приготовьте кант из желтой ткани или золотую атласную ленту, обшейте ею горловину, края коротких рукавов и низ туники.

Плащ сшить еще легче. Приготовьте отрез красной атласной ткани. Длина выкройки должна соответствовать размеру туники. Ширина плаща тоже небольшая, так как он располагается только сзади. Сверху нужно собрать ткань на резинку, можно просто заготовить сразу выкройку в форме трапеции. Верхняя планка равна ширине плеч ребенка. Плащ крепится на большие золотые пуговицы, прикрепленные на наплечных ремнях лорики. Как ее сделать для наряда легионера, расскажем далее.

Защитный панцирь воина

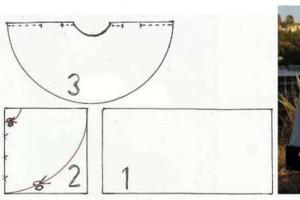

Как уже упоминалось, лорика римского бойца бывает разного вида. При самостоятельном изготовлении костюма ребенку быстрее всего сделать цельный панцирь, используя либо ткань коричневого цвета (под кожу), либо собрать лорику из плотного упаковочного картона, из такого же потом будем изготавливать своими руками шлем римского легионера. Предварительно измерьте гибким метром расстояние от пояса на спине через плечи до уровня талии спереди. Отмерьте прямоугольник гофрированного картона и по центру вырежьте ножницами круглую горловину.

Потом симметрично начертите контуры боковых сторон и нижней части поделки. Для присоединения панциря настоящего легионера использовались кожаные ремешки с застежками. Для карнавального костюма можно переднюю и заднюю часть поделки укрепить пришитыми широкими резинками коричневого цвета. Для удобства желательно к ним прикрепить липучки. Хорошо будут держаться части наряда лентами, подобранными в тон, которые завязываются по бокам. На правом плече нужно прикрепить степлером кружок картона для удержания плаща. Потом заготовку окрашивают в коричневый цвет и добавляют декоративные элементы аппликацией из желтой бумаги.

Если вы решите сшить лорику из плотной ткани коричневого цвета, то воспользуйтесь выкройкой жилетки с полукруглым вырезом. Ее можно сделать широкой и надевать через голову. Декорируют панцирь воина золотыми эмблемами и вставками.

Нижняя защита

Отдельно для наряда легионера нужно сделать нижнюю защиту. У настоящего воина она была из плотной кожи или металлических пластин. Ребенку можно сделать ее из равной ширины полосок картона или текстиля с заостренными краями, как на фотографии ниже. Они могут располагаться в один ряд и быть равной длины, однако красиво будет смотреться защита в два уровня. Нижние полоски делают большей длины, а второй, верхний ряд - короткими. Можно на каждой детали снизу приклеить кружки или ромбы из желтой или золотистой бумаги.

Сами полоски крепят на веревке или тонкой атласной ленте на поясе, завязав ее на узел сбоку. Изготовить такие детали можно из плотного картона или фетровых листов. Данный материал имеет хорошую насыщенность оттенков, прекрасно режется ножницами и его края не осыпаются. Также на фетр отлично приклеиваются элементы аппликации. Из данного материала можно сшить нарукавники и наголенники, которые сзади на ногах завязываются лентами. Для этого по боковым сторонам сделайте несколько отверстий и вставьте ленту или веревку, закрепите деталь шнуровкой.

На ноги легионеры Древнего Рима надевали кожаные сандалии, а ребенку на праздник можно надеть обычные черные чешки. Как сделать детали костюма, мы уже рассмотрели, а теперь разберемся, как смастерить своими руками шлем легионера. Они бывают разных видов, поэтому и способы их изготовления отличаются кардинально.

Картонный шлем

Головной убор воина римской армии был сделан из прочного металла толщиной до 2 мм. Названия шлемы римских легионеров имели разные в зависимости от внешнего вида. Для костюма ребенку можно сделать куполообразный головной убор с закрытым лицевым забралом, которое не является подвижным элементом. Делают шлем из плотного картона следующим способом:

- Из полоски шириной 4 см собирают ободок по размеру обхвата головы ребенка и его края закрепляют скрепками с помощью канцелярского степлера.

- Потом вырезают еще две длинные полоски такой же ширины и складывают перпендикулярно друг к другу.

- Крест располагается на макушке шлема и укрепляется на ободке после примерки на голову мальчика.

- Пустоты между полосами заполняются вырезанными из картона секторами. Их размер измеряют гибким метром.

- Свисающие края заворачиваются внутрь и приклеиваются клеем ПВА. Оставляют длинный отрезок на лицевой части шлема римского легионера.

- Отдельно вырезают забрало с отверстиями для глаз. Его форма хорошо видна на фотографии ниже.

Дальше поделку декорируют. Сам шлем оклеивают серебристой цветной бумагой по лицевой стороне. Останется сделать украшение в виде гребня из яркой красной двусторонней бумаги. Широкие ленты нарезаются «лапшой» ножницами, но не до конца. Нужно оставить тонкую полоску для приклеивания на шлем. Перед тем как прикреплять заготовку на головной убор, согните ровные полоски под прямым углом к нарезанной детали и намажьте их клеем. Все, куполообразный шлем готов! Дальше расскажем, как сделать другую разновидность головного убора для защиты головы легионера.

Апуло-коринфские шлемы

Это особая разновидность шлемов с полностью закрытой лицевой частью. Позаимствованы они для амуниции римской армии от греков, однако применялись недолго. Если вы хотите ребенку сделать этот старинный шлем, то внимательно рассмотрите фотографию образца ниже.

Для изготовления поделки лучше воспользоваться белым плотным картоном. Начинается сборка шлема с ободка, как и в первом варианте, однако верхушка его собирается уже не из двух перекрещенных полосок, а из нескольких, заполняющих всю макушку шлема. Забрало вырезают по нарисованному шаблону из двух одинаковых частей. На лицевой стороне они соединяются вместе наклеиванием полоски снизу и сверху заготовки. Останется заклеить всю поверхность серебристой бумагой и прикрепить сзади защиту шеи, которая похожа на козырек полукруглой формы.

Теперь вы знаете, как сделать своими руками наряд легионера для карнавала или театральной постановки.

Ольга Сальник

Уважаемые коллеги хочу представить вам мастер – класс костюма , который может пригодиться на любой утренник, это костюм богатыря !

Что входит в богатырский костюм ?

В основном это :

1. Рубаха.

2. Защита.

6. Сапоги.

И так начнём!

1. РУБАХА.

Для этого берём обычную белую рубашку и специальную тесьму с вышивкой. Обрезаем манжеты и воротник. Пришиваем тесьму по краю воротника и по краю полочки, на которой расположены петли -15-20 см. вниз. Так же пришиваем тесьму по низу рукавов.

Вот что получилось!

2. ЗАЩИТА.

Для защиты берём обычную ткань «двунитку» . Кроим по рубахе, только немного длиннее и шире. Горловину, соответственно, делаем немного больше, рукава короче. По низу рукавов и по краю горловины пришиваем косую бейку серого цвета.

На пришитых деталях акриловой краской серебристого цвета рисуем орнамент.

Защита готова!

Здесь нет особых предпочтений. Можно взять любые штанишки подходящие по цвету и достаточно широкие.

На шлем нам необходим плотный картон. Делаем такую заготовку.

Склеиваем деталь по припускам клеевым пистолетом.

Красим наш шлем краской-спреем бронзового цвета (я брала с молотковым эффектом) .

Плетём из вязальных ниток косу и приклеиваем её по краю шлема.

Наш шлем готов!

На плащ необходим отрез красной подкладочной ткани – 1 метр и золотая тесьма для отделки.

Намечаем и вырезаем горловину и низ.

Затем по краям пришиваем золотую тесьму, а по горловине с тесьму с вышивкой.

По краям горловины пришиваем завязки (золотая тесьма) . И наш плащ готов!

6. САПОГИ.

Делаем вот такую выкройку деталей и коже заменителя.

Все детали сшиваем по краям.

По верхнему краю сапог пришиваем серебристую тесьму. И сапоги готовы!

С копьём всё очень просто! Берём полиэтиленовую трубу и картон. Трубу красим краской спреем – бронзовой, а из картона формируем наконечник (его тоже красим краской спреем) . Соединяем одно с другим клеящим пистолетом и копьё готово!

Для щита нам нужен картон, краска спрей-бронзовая, краска – гуашь (красная и охра, нитки –толстые, резинка широкая, клеящий пистолет.

Из картона вырезаем четыре круга разной величины. Красим их красками. На втором круге формируем узор из ниток. На первом круге делаем прорези и вставляем резинку (для крепления на руке) . Крепления должно быть два, чтобы удобней было держать щит. Далее собираем наш щит (склеиваем круги между собой) .

В итоге вот, что получилось.

Вот такой Добрыня Никитич!

Публикации по теме:

Конспект ИЗО «Защитники земли русской. Образ богатыря» Тема: «Защитники земли русской. Образ богатыря.» Вид занятия: тематическое рисование; УМК: перспектива; Цель: познакомить учащихся с образом.

Конспект логопедической образовательной деятельности по развитию связной речи «Три богатыря» Конспект занятия по развитию связной речи «ТРИ БОГАТЫРЯ» в группе логопедической деятельности Программное содержание: - Знакомство с репродукцией.

Конспект НОД по развитию речи в младшей группе «знакомство с образом богатыря» Конспект Нод в младшей группе «Знакомство с образом богатыря» Задачи. 1. Дать детям представления о русских богатырях и их вооружениях..

Костюмы цветочков я приготовила на спектакль "Стрекоза и муравей". Костюм состоит из шапочки - цветок и накидка. Так как у меня предполагалось.

Сарафан. Для изготовления детского сарафана для девочки, 5 – 6 лет вам потребуется. 70 сантиметров атласа оранжевого цвета, 50 сантиметров.

Итак, ввиду грядущих фестивалей и наплыва желающих, продолжаем создание мануала для «детей»)

Первые две части, касательно ткани и цвета можно посмотреть в этом блоге, а сейчас пробежимся коротенько по мужскому костюму. В данной части мы не будем углубляться в различные древнегреческие тонкости, разнообразие наименований, эволюцию костюма и т.д. Сосредоточимся на прикладной части и простоте: так чтобы и дураку было понятно, что, как и из чего делать. Учитывая опыт предыдущего повествования - упрощаем, утрируем и сокращаем еще больше, ибо иначе люди не понимают.

Начиная основную часть доклада, обращу внимание читателя на то, что сама логика древнегреческой одежды сильно отличалась от современной: греки кроили одежду по-минимуму, практически вся именно греческая одежда состоит, грубо говоря, из определенным образом подвязанных, подшитых или заколотых на теле прямоугольников. Для достижения же декоративных эффектов использовали драпировку и отделку ткани. В связи с этим к выбору ткани нужно подходить очень тщательно.

Хитон.

Это нательная одежда без рукавов, которую часто, почему-то, у нас любят неверно называть «туникой». Хитон мог носиться без какой либо иной одежды, но чаще с плащом (гиматием, хламидой).

Хитон в литературе часто делят на два вида (кроме кучи прочих): дорийский и ионийский (название, соответственно от дорийцев и ионийцев). Дорийским как-бы считается «простой» короткий хитон, а ионийским - длинный. Иногда можно встретить определение дорийского, как шерстяного, а ионийского - как льняного. Если же смотреть на нюансы, то наступает путаница. Здесь ударяться в эту казуистику не будем, просто помним, что подобное деление есть, но как оно было в мужском костюме в реальности - никто, похоже, толком не знает. Скорее всего, ионийский хитон был, действительно, более длинным и широким (что обуславливало выбор более тонкой ткани), а дорийский - простым, коротким «для мужиков». В реальности, где кончается один вид и начинается другой, сказать сложно, так как хитоны были довольно разнообразны, а какие-то четкие границы использования длинных/коротких/широких/шерстяных/льняных хитонов обнаружить сложно. Ну вот в Спарте, например, пышный льняной хитон точно нельзя.

Материал: лен, шерсть.

Конструкция хитона крайне проста: это прямоугольное полотнище, обернутое вокруг левого бока, сшитое по правому боку или же просто подвязанное поясом так, что края справа находят друг на друга (помните, что при втором варианте может произойти неприятный для современного человека конфуз в виде непреднамеренного оголения филейной части). На ключицах (на нижеприведенной картинке из сети - в точках А и В) хитон либо закалывается на фибулы, либо сшивается.

Такая конструкция позволяет, в случае надобности освобождать полностью правую руку, как также показано на рисунке ниже (употреблялось это, например, воинами и ремесленниками, для работы у последних даже существовал особый вид рабочего хитона из грубой ткани, сшитого только на левом плече - экзомис)

Длину ткани отмеряем от верха ключицы до середины колена (+ запас на подшив). Ширина ткани на среднего человека будет примерно 2 метра (т.е. в готовом, «сложенном» виде ширина хитона будет 1 м) и более. Следует отметить, что увеличение ширины позволит создать больше драпировок, и вообще оно все будет лучше выглядеть, но излишне плотная ткань может не ложиться в складки и немного топорщиться по бокам.

Здесь хорошо видно, какого он примерно размера, и как «ведут себя» образовавшиеся для рук проймы льняного хитона (здесь общая(! то есть двух сторон) ширина ткани - около 2.4метра)

Низ хитона обязательно подшивался (неподшитый низ - признак траура, помешательства или рабства).

Хитон мог быть и более длинным, вплоть до ступней. Но, похоже, его использование связано было в основном со священнодействами, исполнением госдолжностей, актерством или почтенным возрастом носящего. В общем, это совсем «приличный» вариант.

При подобной выкройке, особенно, если сшивать бока, действует правило: чем длиннее хитон, тем шире он должен быть. Для удобства его могли перевязывать шнуром, как это сделано у дельфийского возничего.

Таким образом мог подвязываться и хитон покороче. При этом образуются своеобразные «рукавчики».

Такие же рукава могли получаться, если стягивать поясом другой вид хитона, который шили по более привычной нам логике изготовления одежды: примерно как рубаху без рукавов. Возможно, как раз такой вариант мы видим на таманском рельефе.

Возможно, такая конструкция употреблялась при употреблении более плотной ткани.

Пояс.

Подпоясывался хитон поясом. Пояс был тканый. На станке, бердо или дощечках. С кистями или без.

Обычно же внимание на нем в костюме не акцентируется. Часто он находится под напуском хитона, тут подойдет даже плетеный шнур или, например, праща.

Меховой/кожаный «хитон»

До нас дошли изображения подобной одежды, сшитой явно из кожи или из шкур. Учитывая то, что наш климат очень сильно разнится с теплой Грецией, подобные находки для нас чрезвычайно важны.

Хламида

Преимущественно дорожный и военный плащ. Могла носиться как с хитоном, так и в качестве единственной одежды.

Материал - шерсть. Судя по описаниям и логике - может быть довольно плотной, в том числе, с начесом. Гомеровские «плащи косматые» как раз относятся к хламидоподобной одежде.

Конструкция также проще некуда. В среднем, это прямоугольник 2 на 1.5 метров. Может быть чуть побольше или чуть поменьше, в зависимости от комплекции хламидоносца.

Носится он как на картинке, на правом плече скрепляется фибулой. Правая рука остается свободной.

Обратите внимание на картинки: если приглядитесь, то увидите на свисающих углах плаща небольшие грузики. Они могли быть как бронзовые (медные, золотые), так и свинцовые. Последние вероятнее всего, зашивали в своеобразные тканые «мешочки». Вес такого грузика - достаточно небольшой. По габаритам он примерно как раннесредневековая пуговица, может побольше. Ео назначение - немного утяжелять край, чтобы одежда лучше драпировалась. Слишком здоровые делать не нужно. Конечно, плащем с тяжелыми грузиками можно будет эффективно добывать телефоны в подворотне, но при ношении (особенно при беге) такая хламида довольно сильно колотит своего владельца.

Таже были и другие способы ношения этих плащей.

Опять же, смотрите таманский рельеф в разделе про хитоны. Там плащ, скорее всего, хламида, замотана на пример скатки и сверху перевязана поясом.

Также нужно заметить, что плащи подобного вида изготовлялись и из иных материалов: у Аристофана в комедии «Птицы» упомянут кожаный плащ (увы, автор не владеет греческим и не знаком с первоисточником, но возможно, этот плащ был наподобие хламиды. А возможно, правилен другой перевод, где это все переводится, как «нагрудник» (возможно - хитон).

Кроме того, иногда на изображениях отражено использование шкур схожим с хламидой образом (как яркий пример можно привести Геракла с его львиной шкурой, которую он часто носит на ИЗО, как плащ), а также меховых плащей, как на хтоническом изображении ниже. Подобные изделия, надо полагать, имели чисто утилитарное значение и использовались, главным образом, дремучим сельским населением или же в каких-то экстраординарных случаях, когда необходима была защита от дождя или холода. Обратите, кстати, внимание, что плащ у убегающего пастуха банально завязан на узел.

Гиматий.

Это, что называется, приличный плащ для приличного грека. В таком виде нужно быть, например, в народном собрании, возлежать на симпосии, вприносить жертвы богам или просто идти в почете по родному полису.

Материал - шерсть. На выбор шерсти здесь следует обратить особое внимание. Она должна быть достаточно мягкой и фактурной, чтобы хорошо драпироваться и не скользить при заматывании. Жесткая ткань будет топорщиться, а «скользкая» не даст Вам замотаться - пара движений, и гиматий окажется на земле.

Слишком толстая, жесткая или обваленная шерсть для гиматия пойдет навряд-ли. При покупке приложите ткань к плечу, посмотрите, как она драпируется, соскальзывает или нет.

По форме это все тот же прямоугольник с примерными размерами 1.5-2 на 3.5-4 метра. НО! Перед тем, как сделать свой гиматий, я бы рекомендовал поэкспериментировать с отрезом какой-нибудь дешевой ткани, например, бязи, чтобы посмотреть, как оно все выглядит в конечном итоге. Размеры гиматия достаточно индивидуальны, а с учетом количества затрачиваемой на него ткани, ошибиться в расчетах будет очень обидно. Возьмите бязи с запасом, попробуйте замотаться в нее, как на изображениях, так и эдак, поглядите, что получается.

Носили его обычно «направо»: оставляли конец, свисающий с левого плеча, пропускали по спине, под правой рукой и выводили уже либо обратно на левое плечо, либо левую руку, как на картинке.

Впрочем, греческая одежда тем и хороша, что драпировать ее можно по-разному.

Не забывая, впрочем, про правила приличия. Вообще, пристойности одежды греки уделяли повышенное внимание. Подобающее ношение одежды, умение ее задрапировать должным образом считалось признаком в том числе, образования, цивилизованности, знатности и вообще. Особенно это относилось к гиматию, как к «парадно-выходному» одеянию. Проведем очень упрощенную, неточную и грубую, но, надеюсь, понятную аналогию. Балахон с надписью «enemy of man» можно надеть на майку или на тело белое, хоть с джинсами, хоть с шортами, хоть с берцами, хоть с кедами, хоть с концептуальными шлепанцами. Но если мы наденем костюм-тройку с зелеными ботинками, то 99%, что это будет сильно не очень.

Особенностей ношения гиматия было много. Так, дурным тоном было «выпрастывать левую руку», открытой была только правая. Лишь ближе к эллинизму некоторые деятели типа Эсхина, выступая перед слушателями, открывали ее. Приличия касались также размера и вида гиматия: слишком короткий плащ был признаком деревенщины, который привык ходить по гуанотерре, а, например, Алкивиада его недоброжелатели пытались глумить за чрезмерно длинный и пышный плащ, волочащийся по земле...

Подобные нюансы «умирают» в первую очередь. Уже лет через сто наши потомки вряд-ли поймут, почему и по каким неведомым признакам в людях во вроде бы одинаковых пиджаках из начала 21 века их современники угадывали: участника съезда агрономов, гомосека-режиссера, братка или музейного работника.

Подводя промежуточный итог, всех особенностей приличного поведения и ношения одежды мы, наверное, никогда не узнаем.

И ведь это не главное, нужно не только знать, но и уметь. Замотаться в гиматий так же, как изображенные выше уважаемые люди, Вам удастся далеко не с первой попытки.

В общем, скорее всего, древний грек, увидь он наши современные потуги одеться по-древнегречески пристойно, решил бы, что это действо из незнакомого ему жанра трагикомедии. Но чтобы ему совсем не сделалось плохо, перед ношением одежи, особенно торжественной, неплохо бы подробно узнать, изучить и опробовать на практике хотя-бы то, что современному человечеству известно. Ну и, безусловно, ориентироваться на изображения.

Головные уборы.

Пилос - вероятнее всего войлочный цельноваляный колпак.

Такое же название имеет шлем идентичной формы. Можно предположить использование подобного толстого колпака «бомжами» вместо шлема.

Петас - шляпа, вероятно, чаще всего также войлочная цельноваляная, но можно, кажется, допустить и существование соломенных вариантов. Использовалась для путешествий а также всадниками. Форма у петаса была довольно разнообразной, от четко выраженной шляпы-шляпы до странной конструкции, где центральная «выдавленная» часть явно меньше диаметра головы.

Часто на шляпе есть своеобразная «пипка» наверху. Так же стоит отметить наличие ремешков, которыми петас подвязывался на подбородке и удерживался в случае откидывания с головы.

Кине (кюне) описывается, как войлочная или кожаная шапочка моряков/ремесленников

КаноничноЪ представляется в виде эдакой камелавки (почему-то не могу найти подходящую иллюстрацию, как найду, обязательно дополню статейку).

Как представляется, под это определение могла входить достаточно большая группа головных уборов, которые были также связаны и, возможно, сшиты из кусков тканого материала/кожи.

Обратите внимание на подобие пумпона и круговую полосу в верхней части шапки.

вероятно, вязаная шапка с «пипкой».

Также нужно отметить другие головные уборы . Прежде всего, это своеобразная, вероятно, меховая шапка, присутствующая на изображениях сельского люда.

Головной убор, по виду напоминающий пилос, но имеющий небольшие подогнутые поля, благодаря которым он чем-то отдаленно похож на «тирольку», также, скорее всего, цельноваляный. Вероятно также, что это был один из способов ношения пилоса.

Здесь же упомянем и подшлемники :

Торчит из под шлемов

Венки и ленты

Здесь нужно учитывать, что это - довольно специфические головные уборы, часто употреблявшиеся в особых случаях (например, на симпосиях) и имеющие различное значение. Так, например, ленты (тканые, вышитые), которыми повязывали голову, зачастую были наградой атлетов за победу в состязаниях и одновременно свидетельством этого.

Они играли в жизни древних греков большую роль и отличались редким разнообразием. Венками награждались атлеты - победители состязаний, венок бытовал в качестве государственной награды, наконец, венок был неотъемлемой частью праздненства.

Наиболее известные современному человеку - лавровый венок, неотъемлемый символ победителей и триумфаторов всех мастей.

Также это была награда на известных в Древней Греции Пифийских играх. На других играх был свой вид венка - на Олимпийских играх - оливковый, на Немейских - из сельдерея, на Истмийских - из сосновых веток. Каждый вид такого венка имел свое особое значение. Так, лавр - символ Аполлона, в честь которого проводились Пифийские игры, венчание венком из дикой маслины объясняли тем, что так установил учредивший Олимпийские игры Геракл. Кроме того, растения несли и определенную смысловую нагрузку. Например, сельдерей очень плотно ассоциировался с трауром, похоронами и иже с этим.

Кроме четырех вышеперечисленных общеэллинских игр - агонов существовало еще множество как крупных, так и местечковых спортивных состязаний (собственно, состязания, которые также были еще и своеобразным способом почитания богов, древние греки устраивали по поводу и без повода: умер Патрокл - устроили игры, вышли к морю - устроили игры), на которых определенного вида венок также мог служить призом.

Наградные венки могли быть сделаны и из металлов. В сохранившихся письменных источниках о жизни причерноморских полисов есть описания награждения за особые заслуги золотым венком (при этом, как правило, указывается вес венка). Такие венки находят и в погребениях. При чем следует обратить внимание на то, что одни из них явно вотивные, т.е. в данном случае изготовленные непосредственно для похоронного обряда - они очень тонкие, хрупкие и явно не предназначены для носки. Другие же носились при жизни владельца- конструкция массивнее, и порой встречаются следы ремонта.

Использовались венки и во время священнодействий. Во время разного рода праздников, посвященных Дионису, бытовали венки из виноградной лозы или плюща.

Кроме наградных венков, как уже говорилось, были и бытовые, использовавшиеся на праздниках (свадьба, симпосий, религиозные торжества и тд). Такие венки, кроме установленных традицией для определенных праздненств, могли быть самые разные: они подбирались по цветовой гамме, даже по аромату. К примеру, описан случай прихода Алкивиада на симпосий в венке из фиалок. Существовал даже вид торговок венками, которые продавали уже готовые изделия, сплетенные из самых разных цветов. Ну а солдаты Ксенофонта, устроившись на привал в неведомом сарае в неведомой дыре на краю мира, за неимением лучшего, увенчали себя венками из сена-соломы.

Короче говоря, красиво пировать, увенчав себя венками, не запретишь.

Украшательства

Здесь у нас есть два противоречивых момента. С одной стороны, греки считали использование всякой бижутерии недостойным мужЫка. С другой - понятное дело, что мода украшать себя, изнеживаться и впадать в ничтожество преследовала человечество всегда.

Но все-таки можно достаточно уверенно говорить, что обилие дарцупаг, особенно наличие таких вещей, как гривны, серьги, кольца, браслеты - это признак современного викингоса мужа женовидного, варвара, и вообще - что-то непристойное и не достойное уважения. Такие предметы могут встречаться у фракийца, у перса, у бабы, но никак не у эллина.

Тем не менее, это не означает полного отсутствия драгоценностей.

Фибулы

Для скрепления плащей и для закалывания хитона на плечах часто исользовались фибулы. О них распространяться не буду. Поскольку идеал, к которому безуспешно стремится статья, это простота, прагматизм и минимализм. К тому же, я совсем в них не понимаю.

Ну и пример для попускать слюни.

Перстни

Другим, доступным мужикам видом бряк были перстни. Были они разные и, как правило, с печатью.

Могли также использоваться какие-либо амулеты, особенно, в эллинистическое время.

Обувь.

Честно говоря, подробно лезть в обувные темы совсем не хочется. Это, как минимум, очень надолго. Поэтому вкратце.

Древнегреческая обувь далеко не исчерпывается всем известными сандалиями. Видов и вариантов обуви существовало огромное множество. Здесь коснемся некоторых моментов изготовления и любопытных, с точки зрения русского человека и нашего климата, вариантов.

Помним, что современный сантиметровый или около того чепрак в те далекие времена отсутствовал. Максимальная толщина кожи могла быть мм 3-4, ну хорошо 5=). При этом выделка была довольно разнообразной, а мастерство сапожников - чрезвычайно высоким.

Обувь могла украшаться различным орнаментом, могла окрашиваться.

На подошвах могли гвоздиками делать все, вплоть до надписей типа «иди за мной» или как-то так, как у одной гетеры.

Сохранилось обуви древних греков совсем чуть-чуть. Лично мне (хоть это и не говорит ни о чем) известны только «кеды» 3 века до Р.Х. из эллинистического Египта.

Есть еще достаточно находок позднеримской обуви и римских калиг - солдатских сандалий. Есть основания полагать, что конструктивные особенности школ тапкоделия были схожими: это подошва, к которой прибивается гвоздями вот такая штука

Затем сверху мы кладем/клеим/пришиваем еще кожаную стельку.

В некоторых случаях верх мог пришиваться к подошве, как на современных ботинках. Улавливаем разницу - у нас в основе будет многослойная подошва, усиленная гвоздиками, а не тонкая подошвочка, пришитая выворотным швом к верху, как в раннесредневековой или средневековой обуви.

Впрочем, были и исключения. Прежде всего стоит отметить т.н. скифики, то есть заимствованную скифскую обувь, которую могли носить жители Северного Причерноморья (естественно, не в пафосной обстановке). Чтобы долго не объяснять, приведем в пример отличную реконструкцию в исполнении Якова Внукова.

Широко был распространен местный вариант поршней, по-видимому, называвшихся «карбатиды».

Подобная же форма верха могла быть и у сандалий на жесткой подошве.

Кроме этого, нужно отметить всеразличные сапоги, скорее всего, имевшие восточное или фракийское происхождение.

Фракийские «сапоги» отличали характерные фестоны.

Отметим еще некоторые интересные виды обувки.

Носки и обмотки.

Всего этого при ближайшем рассмотрении было найдено предостаточно.

Обмотки, вероятнее всего, ткались целиком, носки вязались иглой и, возможно, крючком.

У Геракла обмоточки с узором (видимо, вытканным)

Как вариант, возможно, в качестве натягивания совы на глобус версии, использование сшитых из ткани/войлока носков и гамашей от северных соседей

Сумки

Сумочки и кошелечки, подвешивающиеся на пояс, в которых хранится все добро, это, увы, не про греков. Вообще, нужно помнить, что свободный и зажиточный гражданин, отправляясь в народное собрание или еще куда галдеть и пьянствовать, имел для переноски вещей специально обученного раба, что гораздо удобнее, нежели всякие кошелечки. Ну а тот, равно как и человек, отправлявшийся куда-то надолго, брал уже сумки посерьезнее.

Впрочем, мешочки и кошелечки были, хоть и какая-либо цепляция их к поясу замечена нигде не была. Фиксируются такие кошельки, как правило (что дает представление о том, что туда таки помещали шекели), при покупке девочки

Или мальчика

Обратите внимание на сетку на последней картинке. Они довольно часто встречаются.

Так же есть всеразличные сумки, которые обычно зовут «пастушескими» и «сумками пращника», хотя их назначение этим явно не исчерпывается

Перчатки

Про них есть упоминания. В частности, персов глумили, что они использовали перчатки не для защиты от холода, а чтобы с нежной кожей ничего не случилось. Но никаких изображений, увы, мне не известно.

Посох

Чуть не забыл об одной важной вещи. Костюм свободного человека часто дополнял посох. Это могла быть как просто ошкуренная деревянная палка

Так и выточенный посох с резным набалдашником, подчас раскрашенный или покрытый узорами.

Боспорский мужской костюм

ну вот, наконец-то мы подошли к самому интересному. Как мы видим, греки вполне себе утеплялись. Мы уже видели меховые хитоны, теплые плащи, носки и закрытую обусь. Но для нас с вами с нашим климатом это явно недостаточно.

Как это было и для колонистов в Северном Причерноморье. Кто думает, что там круглый год сухо и тепло, вот вам немного последствий Боры не то чтобы сильно далеко Керченского пролива

Считается, что к 5-4 веку т.н. Боспорский костюм уже вполне сложился. Если коротко, то это некая туника с рукавами, носившаяся скорее всего под хитон, а также довольно узкие штаны, носимые с закрытой обувью. В основе такого костюма, как считается, лежит заимствование колонистами местных (скифских) элементов костюма вследствии климатических условий и определенного взаимовлияния. Однако, с этим можно поспорить, так как штаны греческих колонистов, в отличие от скифских, на дошедших до нас изображениях довольно узки. И если это можно списать на особенности изо-источников, то явно нераспашная одежда -«туника» с длинными рукавами, носимая под хитоном, совершенно нехарактерна для скифского костюма. Причем, как женского, так и мужского.

Я не могу утверждать достаточно обоснованно, но, кажется, что это могли быть элементы костюма, которые милетяне (Милет - город в Малой Азии), выведшие все боспорские колонии, заимствовали в более ранний период у персов (персидские штаны - анаксариды, вероятно, были уже, чем скифские «шаровары», также у них имелась и нераспашная рубаха), либо же какое-то греческое развитие, фиксирующееся иногда на небоспорских изображениях, опять же, восточной, т.е. предположительно персидской одежды, эпизодически проникавшей в греческий костюм (узкие штаны, рукава и тд)

сравните.

Две ниже. Здесь мы видим уже рубаху наподобие персидской, носимую безо всякого хитона.

Где-то века с 3-го фиксация такого костюма уже распространена на изобразительных источниках.

Вероятно, что греки до этого времени, в каком-то смысле чурались данных элементов «варварской» одежды, поскольку ношение именно греческого костюма подчеркивало их (а также эллинизировавшихся представителей местного населения) принадлежность к эллинской цивилизации. Чисто греческая одежда, скорее всего, использовалась в торжественных случаях, а также, что называется, «приличном общстве». Одежда же описанного выше устройства могла использоваться во время работы и повседневной жизни, а также в походах и путешествиях. Постепенно, надо полагать, она становилась все более привычной, пока не потеснила окончательно (возможно, к рубежу эр) классический греческий костюм. Наряду с ней использовался и действительно местный (в нашем случае - скифский) костюм, полностью или в виде отдельных элементов. Логично думать, что его использовало, в первую очередь, местное население, осевшее в боспорских городах и весях, ну и, конечно же, сами греки.

Скорее всего, используемый для такого рода одежды материал - шерсть, что обусловленно как ее назначением, так и традициями иранского костюма.

Но это - так себе теория.

Что касается реконструкции, то точного покроя данной одежды не знает никто. Все дошло до нас в виде изображений. Причем штаны выше середины бедра мы не увидим нигде, крой туники также сложно распознать.

При раскрое штанов в самой выкройке допускаются вольные трактовки, учитывающие, впрочем, простоту подобного архаического раскроя. Здесь можно также ориентироваться на соседние степные образцы, имевшие достаточно простой раскрой из чуть сужавшихся книу прямоугольных штанин и ромбовидной ластовицы. Внутреннего гашника, скорее всего, не было. Шнур, которым подпоясывались прямо поверх ткани. Впрочем, поскольку просто так боспорские штаны не то чтобы носятся, употребление вдетого вовнутрь шнура не будет большим грехом;)

Можно попробовать изготовить и такое непотребство, как на этих пазырыкских штанах.

Одежда с длинными рукавами, как уже говорилось выше, встречается и на собственно греческих изображениях, но она обычно скрыта под хитоном.

Порой такие рукава декорированы в «восточном» стиле - набойкой или прорисованной текстурой разноцветной «ёлочки». Возможно, это подчеркивает негреческое происхождение и восприятие такой одежды.

Крой, как уже говорилось, можно вероятно соотносить с предполагаемым кроем (дошедших рубах до нас не сохранилось, т.ч. здесь тоже гадания на кофейной гуще) персидской нераспашной одежды. Или с более поздним кроем византийских туник.

С плоским вырезом, узкими рукавами и отсутствием клиньев.

Как-то так. Про отделку (вышику, такчество, набойку- как-нибудь попозже).

Рассказ “Царь Ирод” повествует о мальчике, который, стараясь изучить отличительные черты характера царя Ирода, всем сердцем уверовал в рожденного Спасителя. Вы думаете, такого не может быть? Заверяю вас, – может! И если уверовавший в Господа взрослый человек не может умолчать о Нем, то ребенок, которому открылся Господь, способен своим словом заставить задуматься многих взрослых.

– Тише, ребята, тише! – пытаясь восстановить тишину, просила учительница.

Дети же бурно обсуждали услышанное, и каждый хотел выложить свою идею или предложение. Анастасия Дмитриевна выждала еще минуту или две и снова попросила:

– Давайте, продолжим чтение, обсуждать будем потом…

– Говорят вам, тише! – прикрикнул вдруг Саша на девочек, сидящих впереди.

Постепенно воцарилась тишина, и Анастасия Дмитриевна продолжила чтение:

– «Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от двух лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов…»

– Вот разбойник, – не удержался от комментария Сережа Дунаев.

– И никого не пожалел? – ужаснулась Ирочка Матвеева.

– Не пожалел… – ответила учительница, – будете дальше слушать?

Прочитав еще немного, она перелистала несколько страниц и предложила выслушать другой текст, также повествующий о рождении Иисуса Христа. Закончив читать, Анастасия Дмитриевна сказала ребятам:

– Я думаю, что нам надо выбрать из класса три-четыре человека, которые будут писать сам сценарий. Они могут написать его вместе, или же каждый из них напишет свой. Потом же мы выберем лучший сценарий и по нему поставим спектакль. Исполнителей ролей можно выбрать уже сейчас, чтобы не собирать еще раз весь класс вместе.

– А можно, – громко заявил Саша Никитин, – я буду играть царя Ирода?!

– Ирода? – в раздумье повторила Анастасия Дмитриевна. – Может быть, мы упустим этот эпизод из сценария?

– Нет, нет, – запротестовали дети, – давайте, все как было, так и напишем!

Снова выждав одну-две минуты, учительница, подняв руку, дала классу знак, и дети стали утихать.

– Ну, хорошо, – согласилась она, – давайте, напишем сценарий строго по тексту. Но я просила бы авторов, тех, кто будет писать, не уклоняться и не придумывать ничего лишнего. После того, как ваш сценарий будет готов, принесите его мне, и мы его вместе доработаем. Нужно в повествование о Рождестве Христовом вложить смысл и суть самого Рождества…

Дети внимательно слушали свою учительницу. Они знали, что она верила в Иисуса Христа. Часто случалось так, что на уроке Анастасия Дмитриевна приводила примеры из Библии, цитируя текст Священного Писания. И, несмотря на то, что в классе не было ни одного ребенка, имеющего верующих родителей, дети довольно много знали о Боге.

Громко обсуждая предстоящую работу, ребята покидали класс. Им предстоял большой труд. Сначала нужно написать сценарий, потом выбрать способных его сыграть на сцене. Ребята были готовы учить слова, проводить репетиции – одним словом, работать.

Спустя всего неделю, сценарий был готов. Теперь ученики шестого класса утверждали исполнителей на роли. Те, которые не получили никакой роли, получали другие задания. Одни должны были выучить стихи, другие позаботиться о музыкальном сопровождении и декорациях.

Потянулись дни репетиций. Дети старались, желая сделать это представление максимально интересным. Иногда на репетициях присутствовали Анастасия Дмитриевна и завуч Ольга Ефимовна. Этот спектакль должен был быть представлен на праздничный конкурс по случаю праздника Рождества Христова. Участвовали все старшие классы школы. Планировалось провести праздник в большом актовом зале и пригласить не только всех учащихся и учителей, но и родителей…

– Убить! – грозно кричал Саша Никитин, исполняя роль царя Ирода. – Всех убить! Всех мальчиков-младенцев убить!

– Актер, прирожденный актер, – сидя в зале, тихо комментировала завуч Ольга Ефимовна.

– Этот новоявленный царь должен умереть! – потрясал кулаком, продолжая свою роль, Саша. – Я царь! И никто другой не будет царем вместо меня.

– Стоп, стоп! – прервал ход репетиции Артем Кузнецов. Он был выбран режиссером и теперь отрабатывал ход спектакля:

– Воины, прислуги! Где вы?! Что вы, как спящие, еле-еле двигаетесь? Перед вами грозный царь, вы должны трепетать перед ним. На зов прибежать спешно, приказ выслушать, опустив голову и не двигаясь. А то такое впечатление, что вы с этим царем каждый день вместе в столовой обедаете, и страха у вас перед ним нет совсем…

– Пойдемте, – тихо позвала Анастасия Дмитриевна Ольгу Ефимовну, – пусть дети работают, не будем их смущать.

Они тихонько встали и вышли из зала. Вернувшись в свой кабинет, Анастасия Дмитриевна занялась проверкой тетрадей. Спустя минут сорок, в дверь постучали:

– Можно? – просунув голову в дверь, спросил Саша Никитин.

– А, Саша, – улыбнулась учительница, – заходи, заходи…

Саша зашел в класс и прикрыл за собой дверь.

– Анастасия Дмитриевна, вам понравилось сегодня, как мы играли? – спросил он, подходя к столу учителя.

– Да, – кивнула головой учительница, – вы настоящие молодцы.

Саша скинул с плеча свою сумку с учебниками и сел за первую парту напротив преподавателя.

– Только… – неуверенно начала Анастасия Дмитриевна, – тебе не кажется, что ты очень уж активно играешь свою роль?

– В каком смысле? – спросил Саша.

– Ну, – пояснила учительница, – ты как будто на самом деле желаешь смерти новорожденному Младенцу.

– А… – засмеялся Саша, – так ведь и следует играть роль. Как наяву. Ребята говорят, что я лучше всех исполняю свою роль. Ведь царь Ирод действительно был таким кровожадным и злым царем, не так ли?

– Да, – закрыв проверенную тетрадь, сказала Анастасия Дмитриевна, – но ты-то на самом деле не Ирод. Я не об Ироде сейчас говорю, а о тебе…

Саша смутился.

– А что я не так делаю? – спросил мальчик.

– Вообще-то, все так, – уклончиво ответила учительница.

Саша призадумался, и тут его взгляд упал на маленькую, черного цвета, книжечку, из которой Анастасия Дмитриевна читала ребятам о рождении Иисуса Христа. И, как будто вспомнив о цели своего визита, оживившись, он спросил:

– Анастасия Дмитриевна, – я хотел у вас попросить эту книгу почитать. Ведь мы завтра уже выступаем, и мне хочется самому перечитать весь сюжет, может, я уловлю еще что-нибудь из характера царя Ирода. Все же я должен ему подражать, я ведь актер…

– Да, конечно, – взяв Евангелие, учительница протянула его мальчику, – почитай. Только смотри, не подражай Ироду в жизни.

– Что вы! – воскликнул Саша. – Я же не изверг.

– Многие живущие в наши дни – не изверги, однако они поступают, как Ирод. В христианстве есть понятие рождения Иисуса Христа в сердце человека, иначе сказать, человек принимает рожденного Младенца Иисуса в свое сердце. Но тот, кто отвергает Господа своим сердцем, подобен царю Ироду, избивающему или изгоняющему Иисуса Христа из своего сердца.

Саша смущенно улыбнулся и, приняв Новый Завет из рук учительницы, неуверенно ответил:

– Я только на сцене царь Ирод.

Вечером, наспех поужинав и пожелав родителям спокойной ночи, Саша удалился в свою комнату. Только теперь он вспомнил, что не уточнил у учительницы, где именно в Евангелии идет речь о рождении Иисуса. Но эта мысль ничуть не смутила мальчика. Он достал Священную книгу и открыл ее. Раньше ему как-то не приходилось держать Евангелие в руках, да и необходимости для этого, как он считал, не было. Теперь же, перелистывая тонкие шелестящие страницы, мальчик ощутил в себе чувство благоговения, доселе не знакомое ему. К его великой радости, повествование о рождении Младенца шло сразу после странного перечня древних имен, которые читать мальчик не стал. Внимательно анализируя события Рождества Христова, к своему разочарованию, ничего нового о царе Ироде Саша не узнал. Но, сам того не замечая, продолжал читать. Уж очень ему стал интересен Божественный Младенец! Читая нагорную проповедь Иисуса, лицо мальчика становилось серьезным, читая об исцелении, сердце наполняла радость. Когда же Иисуса искушали фарисеи и книжники, Саша мысленно негодовал на них, а мудрые слова Учителя вызывали у мальчика восторг. Нет, он никогда раньше не был так близко знаком с Иисусом. Теперь же великий Учитель с неба становился для Саши авторитетом. Сколько времени Саша провел над Евангелием, он не знал, да это и не волновало его… Теперь в его глазах можно было увидеть тревогу. Один из учеников Господа предал его! Как он мог?! Иисуса взяли стражники, били Его, насмехались над Ним, а потом распяли. Дочитав до места, где описывается, как опечатали гроб с телом Христа, Саша закрыл Евангелие. Устало потирая глаза, мальчик приготовился ко сну и лег в постель. Было уже совсем поздно, но сон убежал от него. Все его мысли были там, в этой маленькой книжечке: «Почему? Почему? Почему Его распяли, как разбойника?» Как-то тяжело стало на душе и захотелось плакать. Саша не был слабохарактерным мальчикам и не позволял себе расслабляться и пускать слезы. Но теперь в его сердце что-то происходило, и он не мог объяснить этого. Наконец мальчик уснул.

Утром, встав с постели, первым делом Саша взглянул на лежащую на столе книгу. И у него возник вопрос: «А что же было потом?» Он быстро умылся, и оделся, и стал искать место, где закончил вчерашнее чтение. Вот оно! Пробегая глазами по строчкам, мальчик радостно воскликнул:

– Вот это да! – и, хлопнув себя по лбу, стал укорять себя. – Я же слышал раньше, что Он воскрес, слышал! Как же я это забыл?!

С добрым расположением духа, Саша поспешил в школу. Сегодня все занятия были отменены. Сегодня их класс должен был выступить так, чтобы занять первое место. Придя в класс, мальчик застал своих одноклассников в сборе. Ребята сновали, как пчелы в улье. Все как-то суетились, девочки охали и вздыхали, а актеры осматривали свои костюмы.

– Эй, Ирод! – окликнул Сашу Артем Кузнецов. – Давай, поторапливайся, а то прозеваешь свой выход.

И тут Саша покраснел. Еще вчера он гордился своей ролью и именем Ирода. Ведь он играл роль царя! Но теперь вдруг ему стало неприятно оттого, что его назвали Иродом, и на душу лег тяжелый камень.

– Сам ты Ирод, – отозвался он на оклик режиссера.

Доставая самый красивый костюм царя Ирода, он вдруг с тоской подумал, что с радостью сменил бы свои сверкающие одежды на простое одеяние пастуха.

– Слушай, – обратился Саша к Артему, – давай, я лучше пастухом буду. Не хочу я Ирода играть.

– Ты что?! – испугался Артем. – Какая муха тебя укусила? Ты же сам хотел играть эту роль!

– Хотел, – согласился Саша, – а теперь не хочу!

Артем видя, что Саша не шутит, совсем разбушевался. Все присутствующие в классе ребята притихли.

– Раньше думать надо было! – возмущался Артем. – Так не годится, ты подводишь весь класс! Все наши труды были напрасны!

Артем не заметил, как в класс тихо вошла учительница. Она сразу догадалась, о чем идет речь. А когда ребята увидели ее, то гурьбой ринулись к ней и наперебой стали жаловаться, что Саша Никитин отказывается играть свою роль. Саша же не двинулся с места. Он не знал, чего теперь ожидать. Но Анастасия Дмитриевна, сдерживая улыбку, как-то по-особому посмотрела на него.

– Тише, ребята, тише! – спокойным тоном говорила учительница, – не надо паниковать, сейчас все уладим.

Но времени для обсуждения уже не было. Потолковав и так, и этак, Анастасия Дмитриевна обратилась к Саше:

– Мы не можем теперь исключить эпизод о царе Ироде. Ребята работали над этим, заботились о костюмах и декорациях. Если мы удалим роль Ирода, нужно будет удалить и роль солдат и книжников… Надо как-то по-другому решить вопрос.

И тут все ребята стали просить, уговаривать и умолять Сашу отыграть свою роль. Саша некоторое время колебался и, наконец, уступил:

– Ладно, – медленно выдавил он, – я попробую.

И вот, облаченный в ослепительные царские одежды, с короной на голове, Ирод стоит за кулисами, ожидая своего выхода. Но куда девалась его былая напыщенность и гордость? Нерешительный и робкий, как один из слуг, Саша стоял и теребил рукав своей мантии, пока Артем тихонько не подтолкнул его к выходу. Сделав глубокий вдох, наш герой властно шествует по сцене. Вот пришел гонец и доложил о чужеземных волхвах, вот Ирод призвал книжников, вопрошая их о месте, где должен родиться Мессия. Теперь он встречает волхвов, разговаривая с ними ласково и учтиво. Волхвы, выслушав просьбу царя, откланялись и ушли.

– Молодец! – похвалил Артем Сашу за кулисами. – Теперь осталась последняя сцена, ты должен ее выдержать.

Саша ничего не ответил, он уже ничего не хотел. Вновь открылся занавес, и перед зрителями предстал сидящий на троне царь Ирод. Вбежал воин и, склонившись перед царем, доложил, что волхвы, поклонившись Младенцу, ушли в свою страну другим путем, не известив Ирода о месте нахождении Младенца. Ирод встал. Мгновение – тишина.

О, если бы можно было сейчас заглянуть в это детское сердце!

«Распни Его, распни!» – предстал перед взором мальчика образ ревущей толпы. «Смерть Ему!» – как наяву представил мальчик злых фарисеев. Но это все было потом, после того, как царь Ирод во гневе кричал: «Убить Его! Убить Его! Всех убить!»

– Нет, не могу, – прошептал Саша, чувствуя, как от волнения у него выступает пот.

И вдруг он решительно шагнул по сцене к залу и заговорил:

– Это было давно. Злой и кровожадный царь Ирод искал убить новорожденного Иисуса Христа и поэтому повелел погубить всех новорожденных младенцев.

И, протянув руку в зал, так же твердо он спросил:

И, протянув руку в зал, так же твердо он спросил:

– Есть ли среди вас желающие смерти Иисуса?

– Если нет, то почему всякий раз, когда Он хочет родиться в вашем сердце, вы подобно царю Ироду избиваете и изгоняете новорожденного Христа?!

Этот вопрос простого школьника эхом прокатился по залу и повис над сидящими. А в это время Артем Кузнецов, находясь за кулисами, напряженно грыз свои ногти, и когда царь Ирод задал вопрос всему залу, Артем, воспользовавшись паузой, приказал усилить звуки тревожной музыки и нажал кнопку, опускающую занавес.

Ни перед кем не объясняясь, Саша покинул сцену. Он был уверен, что теперь ребята будут презирать его, но это уже не волновало его. Какое-то чувство ликования наполнило сердце мальчика. Вбежав в класс, он скинул с себя царские одежды и, схватив куртку, хотел было уйти домой, но в самых дверях класса почти столкнулся с Анастасией Дмитриевной.

– Саша! – сияющими глазами смотрела на него учительница. – Я рада за тебя, Саша!

И неожиданно она обняла его. Саша заплакал:

– Я не смог, простите меня, не смог… Он родился в моем сердце, я не царь Ирод!

– Я знаю, знаю, – положив руки на плечи мальчика, заверила учительница, – я поняла это утром, по твоим глазам. Я все это время молилась за тебя в зале. Ты превосходно сыграл свою роль. Это было даже лучше, чем я ожидала!

– Правда?! – радостно воскликнул мальчик.

– Это было сказано так к месту, так вовремя. Ты смелый мальчик, неси эту веру через всю свою жизнь. А теперь пойдем, нам надо вернуться в зал. Я уверена, наш спектакль был лучшим и для многих он станет серьезной темой для размышления.

Галина Шперлинг

Рассказ вошел в книгу “Моя дорогая мама”.

При цитировании материалов сайта прямая ссылка обязательна.

Полное использование материалов сайта без согласования с автором запрещено.

Давайте уважать друг друга.