Восприятие

Восприятие в дошкольном возрасте утрачивает свой первоначально аффективный характер: перцептивные и эмоциональные процессы дифференцируются. Восприятие становится осмысленным, целенаправленным, анализирующим. В нем выделяются произвольные действия - наблюдение, рассматривание, поиск.

Процесс развития детского восприятия в дошкольном возрасте был детально исследован Л.А.Венгером. По Венгеру, основу восприятия составляют перцептивные действия. Их качество зависит от усвоения ребенком систем перцептивных эталонов. Такими эталонами при восприятии, например, формы являются геометрические фигуры, при восприятии цвета - спектральная гамма, при восприятии размеров - принятые для их оценки физические величины.

Этапы формирования перцептивных действий. Перцептивные действия формируются в обучении, и их развитие проходит ряд этапов. Процесс их формирования (первый этап) начинается с практических, материальных действий, выполняемых с незнакомыми предметами. Этот этап ставит перед ребенком новые перцептивные задачи. На этом этапе непосредственно в материальные действия вносятся необходимые исправления, необходимые для формирования адекватного образа. Лучшие результаты восприятия получаются тогда, когда ребенку для сравнения предлагаются так называемые сенсорные эталоны, которые также выступают во внешней, материальной форме. С ними ребенок имеет возможность сравнивать воспринимаемый объект в процессе работы с ним.

На втором этапе перцептивными действиями становятся сами сенсорные процессы, перестроившиеся под влиянием практической деятельности. Перцептивные действия осуществляются теперь при помощи рецепторных аппаратов и предвосхищают выполнение практических действий с воспринимаемыми предметами. На данном этапе дети знакомятся с пространственными свойствами предметов с помощью развернутых ориентировочно-исследовательских движений руки и глаза.

На третьем этапе перцептивные действия становятся еще более скрытыми, свернутыми, сокращенными, их внешние эффекторные звенья исчезают, а восприятие извне начинает казаться пассивным процессом. На самом деле этот процесс по-прежнему активен, но протекает внутренне, в основном только в сознании и на подсознательном уровне у ребенка.

Роль наглядных компонентов в восприятии. Развитие процесса восприятия в дошкольном возрасте позволяет детям довольно быстро узнавать интересующие их свойства объектов, отличать одни предметы от других, выяснять существующие между ними связи и отношения. В то же время образное начало, очень сильное в этом периоде, часто мешает ребенку сделать правильные выводы относительно того, что он наблюдает. В экспериментах Дж. Брунера, многие дошкольники верно судят о сохранении количества воды в стаканах, когда воду переливают из одного стакана в другой за ширмой. Но когда ширму убирают и дети видят изменение уровня воды в стаканах (достигаемой за счет разной площади основания стаканов), непосредственное восприятие приводит к ошибке: дети говорят, что в том стакане, где уровень воды ниже, воды стало меньше. Вообще у дошкольников восприятие и мышление настолько тесно связаны, что говорят о наглядно-образном мышлении, наиболее характерном для этого возраста.

Внимание

Внимание ребенка раннего дошкольного возраста является непроизвольным. Оно вызывается внешне привлекательными предметами, событиями и людьми и остается сосредоточенным до тех пор, пока у ребенка сохраняется непосредственный интерес к воспринимаемым объектам.

На этапе перехода от непроизвольного к произвольному вниманию важное значение имеют средства, управляющие вниманием ребенка. В развитии произвольного внимания ребенку помогают рассуждения вслух. Если дошкольника 4-5- летнего возраста просить постоянно называть вслух то, что он должен держать в сфере своего внимания, то ребенок будет вполне в состоянии произвольно и в течение достаточно длительного времени удерживать свое внимание на тех или иных объектах или их деталях.

От младшего к старшему дошкольному возрасту внимание детей прогрессирует одновременно по многим различным характеристикам. Младшие дошкольники обычно рассматривают привлекательные для них картинки не более 6-8 с, в то время как старшие.дошкольники способны сосредоточивать внимание на одном и том же изображении от 12 до 20 с. То же самое касается времени занятий одной и той же деятельностью у детей разного возраста. В дошкольном детстве уже наблюдаются значительные индивидуальные различия в степени устойчивости внимания у разных детей, что, вероятно, зависит от типа их нервной деятельности, от физического состояния и условий жизни. Нервные и болезненные дети чаще отвлекаются, чем спокойные и здоровые, причем разница в устойчивости их внимания может достигать полутора-двух раз.

Дошкольное детство - возраст, наиболее благоприятный для развития памяти.

Память в этом возрасте приобретает доминирующую функцию среди других познавательных процессов. Ни до, ни после этого периода ребенок не запоминает с такой легкостью самый разнообразный материал.

Виды памяти. Память дошкольника имеет ряд специфических особенностей. У младших дошкольников память непроизвольна. Ребенок не ставит перед собой цели что-то запомнить или вспомнить и не владеет специальными способами запоминания. Интересные для него события, действия, образы легко запечатлеваются, непроизвольно запоминается и словесный материал, если он вызывает эмоциональный отклик. Ребенок быстро запоминает стихотворения, особенно совершенные по форме: в них важны звучность, ритмичность и смежные рифмы. Запоминаются сказки, рассказы, диалоги из фильмов, когда ребенок сопереживает их героям.

На протяжении дошкольного возраста повышается эффективность непроизвольного запоминания. У детей раннего дошкольного возраста доминирует непроизвольная зрительно-эмоциональная память. В некоторых случаях у лингвистически или музыкально одаренных детей неплохо развитой оказывается и слуховая память.

У детей младшего и среднего дошкольного возраста хорошо развита механическая память. Дети легко запоминают и без особых усилий воспроизводят увиденное, услышанное, но только при условии, если оно вызвало у них интерес и сами дети были заинтересованы в том, чтобы что-то запомнить или припомнить. Благодаря такой памяти дошкольники быстро совершенствуют речь, научаются пользоваться предметами домашнего обихода.

Чем более осмысленный материал запоминает ребенок, тем запоминание лучше. Смысловая память развивается наряду с механической, поэтому нельзя считать, что у дошкольников, с большой точностью повторяющих чужой текст, преобладает механическая память. При активной умственной работе дети запоминают материал лучше, чем без такой работы.

Первые припоминания впечатлений, полученных в раннем детстве, относятся обычно к возрасту около трех лет (имеются в виду воспоминания взрослых людей, связанные с детством). Было установлено, что почти 75% первых детских припоминаний приходится на возраст от трех до четырех лет. Это значит, что к данному возрасту, т. е. к началу раннего дошкольного детства, у ребенка складывается долговременная память и ее основные механизмы.

В среднем дошкольном возрасте (между 4 и 5 годами) начинает формироваться произвольная память. Совершенствование произвольной памяти у дошкольников тесно связано с постановкой перед ними специальных задач на запоминание, сохранение и воспроизведение материала. Множество таких задач возникает в игровой деятельности, поэтому игры предоставляют ребенку богатые возможности для развития памяти. Произвольно запоминать, помнить и припоминать материал в играх могут уже дети 3-4-летнего возраста.

Этапы формирования произвольной памяти. 3.М.Истомина проанализировала, как идет процесс становления произвольного запоминания у дошкольников. В младшем и среднем дошкольном возрасте запоминание и воспроизведение являются непроизвольными. В старшем дошкольном возрасте происходит постепенный переход от непроизвольного к произвольному запоминанию и воспроизведению материала.

Переход от непроизвольной к произвольной памяти включает в себя два этапа.

На первом этапе формируется необходимая мотивация, т.е. желание что-либо запомнить или вспомнить. На втором этапе возникают и совершенствуются необходимые для этого мнемические действия и операции.

На начальных этапах сознательное, целенаправленное запоминание и припоминание появляются только эпизодически. Обычно они включены в другие виды деятельности, поскольку они нужны и в игре, и при выполнении поручений взрослых, и во время занятий - подготовки детей к школьному обучению.

Продуктивность запоминания в игре у детей намного выше, чем вне ее. Играя, ребенку легче воспроизвести трудный для запоминания материал. Допустим, взяв на себя роль продавца, он оказывается способным запомнить и вспомнить в нужный момент длинный перечень продуктов и других товаров. Если же дать ему аналогичный список слов вне игровой ситуации, он не сможет справиться с этим заданием.

Чтобы переход к произвольному запоминанию стал возможен, должны появиться специальные перцептивные действия, направленные на то, чтобы лучше запомнить, полнее и точнее воспроизвести удержанный в памяти материал. Первые специальные перцептивные действия выделяются в деятельности ребенка 5-6 лет, причем чаще всего ими для запоминания используется простое повторение. К 6-7 годам процесс произвольного запоминания можно считать сформированным. Его психологическим признаком является стремление ребенка обнаружить и использовать для запоминания логические связи в материале.

Особенности мнемических процессов. Считается, что с возрастом увеличивается скорость, с какой информация извлекается из долговременной памяти и переводится в оперативную, а также объем и время действия оперативной памяти. Установлено, что трехлетний ребенок может оперировать только одной единицей информации, находящейся в настоящий момент времени в оперативной памяти, а пятнадцатилетний - семью такими единицами.

С возрастом развивается способность ребенка оценивать возможности собственной памяти, причем чем старше дети, тем лучше они могут это делать. Со временем становятся более разнообразными и гибкими стратегии запоминания и воспроизведения материала, которые применяет ребенок. Из 12 предъявленных картинок ребенок в возрасте 4 лет, например, узнает все 12, но способен воспроизвести только две или три, в то время как 10-летний ребенок, узнав все картинки, в состоянии воспроизвести 8 из них.

Воображение

Начало развития детского воображения связывается с окончанием периода раннего детства, когда ребенок впервые демонстрирует способность замещать одни предметы другими и использовать одни предметы в роли других (символическая функция). Дальнейшее развитие воображение получает в играх, где символические замены совершаются довольно часто и с помощью разнообразных средств и приемов.

Виды воображения. В первой половине дошкольного детства у ребенка преобладает репродуктивное воображение, механически воспроизводящее полученные впечатления в виде образов. Это могут быть впечатления, полученные ребенком в результате непосредственного восприятия действительности, прослушивания рассказов, сказок, просмотра кинофильмов. Образы воображения такого типа восстанавливают действительность не на интеллектуальной, а на эмоциональной основе. В образах обычно воспроизводится то, что оказало на ребенка эмоциональное впечатление, вызвало у него вполне определенные эмоциональные реакции, оказалось особенно интересным. В целом же воображение детей-дошкольников является еще довольно слабым.

Младший дошкольник не в состоянии еще полностью восстановить картину по памяти, расчленить и далее творчески использовать отдельные части воспринятого как фрагменты, из которых можно сложить что-либо новое. Для младших дошкольников характерно неумение представлять вещи с точки зрения, отличной от их собственной, под иным углом зрения. Если попросить ребенка-шестилетку расположить предметы на одной части плоскости так же, как они расположены на другой ее части, повернутой к первой под углом в 90°, то это обычно вызывает большие трудности для детей данного возраста. Им сложно мысленно преобразовывать не только пространственные, но и простые плоскостные изображения.

В старшем дошкольном возрасте, когда появляется произвольное запоминание, воображение из репродуктивного, механически воспроизводящего действительность превращается в творческое воображение. Главным видом деятельности, где проявляется творческое воображение детей, становятся сюжетно-ролевые игры.

Познавательное воображение формируется благодаря отделению образа от предмета и обозначению образа с помощью слова. Аффективное воображение складывается в результате осознания ребенком своего «Я», психологического отделения себя от других людей и от совершаемых поступков.

Функции воображения. Благодаря познавательно-интеллектуальной функции воображения ребенок лучше узнает окружающий мир, легче и успешнее решает возникающие перед ним задачи. Воображение у детей выполняет также аффективно-защитную роль. Оно предохраняет легко ранимую и слабо защищенную душу ребенка от чрезмерно тяжелых переживаний и травм. Эмоционально-защитная роль воображения состоит в том, что через воображаемую ситуацию может происходить разрядка возникающего напряжения и своеобразное, символическое разрешение конфликтов, которое трудно обеспечить при помощи реальных практических действий.

Этапы развития воображения. Воображение, как и всякая другая психическая деятельность, проходит в онтогенезе человека определенный путь развития. О.М.Дьяченко показала, что детское воображение в своем развитии подчинено тем же самым законам, каким следуют другие психические процессы. Так же как восприятие, память и внимание, воображение из непроизвольного (пассивного) становится произвольным (активным), постепенно превращается из непосредственного в опосредствованное, причем основным орудием овладения им со стороны ребенка являются сенсорные эталоны.

Начальный этап в развитии воображения можно отнести к 2,5-3 годам. Именно в это время воображение как непосредственная и непроизвольная реакция на ситуацию начинает превращаться в произвольный процесс и разделяется на познавательное и аффективное.

Развитие познавательного воображения связано с процессом «опредмечивания» образа действием. Через этот процесс ребенок научается управлять своими образами, изменять и уточнять их, регулировать свое воображение. Однако планировать его, заранее составлять в уме программу предстоящих действий он еще не в состоянии. Данная способность у детей появляется лишь к 4-5 годам.

Развитие аффективного воображения с возраста 2,5-3 года до 4-5 лет проходит через ряд этапов. На первом этапе отрицательные эмоциональые переживания у детей символически выражаются в героях услышанных ими сказок. На втором этапе ребенок уже может строить воображаемые ситуации, которые снимают угрозы его «Я» (рассказы - фантазии детей о себе как о якобы обладающих особо выраженными положительными качествами). На третьем этапе формируется механизм проекции, благодаря которому неприятные знания о себе, собственные неприемлемые качества и поступки начинают ребенком приписываться другим людям, окружающим предметам и животным. К возрасту около 6-7 лет развитие аффективного воображения у детей достигает того уровня, когда многие их них оказываются способными представлять и жить в воображаемом мире.

К концу дошкольного периода детства воображение ребенка представлено в двух основных формах:

А) произвольное, самостоятельное порождение ребенком некоторой идеи;

Б) возникновение воображаемого плана ее реализации.

Мышление

Главные линии развития мышления в дошкольном детстве можно наметить следующим образом:

Дальнейшее совершенствование наглядно-действенного мышления на базе развивающегося воображения;

Улучшение наглядно-образного мышления на основе произвольной и опосредствованной памяти;

Начало активного формирования словесно-логического мышления путем использования речи как средства постановки и решения интеллектуальных задач.

Этапы развития мышления. Н.Н.Поддьяков выделил шесть этапов развития мышления от младшего до старшего дошкольного возраста. Эти этапы следующие.

1. Ребенок еще не в состоянии действовать в уме, но уже способен с помощью рук, манипулируя вещами, решать задачи в наглядно-действенном плане.

2. В процесс решения задачи ребенком уже включена речь, но она используется им только для называния предметов, с которыми он манипулирует в наглядно-действенном плане. В основном же ребенок по-прежнему решает задачи «руками и глазами», хотя в речевой форме им может быть сформулирован результат выполненного практического действия.

3. Задача решается в образном плане через манипулирование образами объектов. Здесь осознаются и могут быть словесно обозначены способы выполнения действий, направленных на решение поставленной задачи. Возникает элементарная форма рассуждения вслух, не отделенного еще от выполнения реального практического действия.

4. Задача решается ребенком по заранее составленному и внутренне представленному плану. В его основе - память и опыт, накопленные в процессе предыдущих попыток решения подобного рода задач.

5. Задача решается во внутреннем плане (в уме) с последующим выполнением той же самой задачи в наглядно-действенном плане с целью подкрепить найденный в уме ответ и далее сформулировать его словами.

6. Решение задачи осуществляется только во внутреннем плане с выдачей готового словесного решения бе:з последующего обращения к практическим действиям с предметами.

Важный вывод, который был сделан Поддьяковым заключается в том, что у детей пройденные этапы в развитии мыслительных действий полностью не исчезают, но преобразуются, заменяются более совершенными. Детский интеллект в этом возрасте функционирует на основе принципа системности. В нем представлены и при необходимости одновременно включаются в работу все виды и уровни мышления: наглядно-действенное, наглядно-образное и словесно- логическое.

Условия мыслительной деятельности. Несмотря на своеобразную детскую логику, дошкольники могут правильно рассуждать и решать довольно сложные задачи. Верные ответы от них можно получить при определенных условиях.

Прежде всего, ребенку нужно успеть запомнить саму задачу. Кроме того, условия задачи он должен представить себе, а для этого - понять их. Поэтому важно так сформулировать задачу, чтобы она была понятна детям. В одном из американских исследований детям 4 лет показывали игрушки - 3 автомобиля и 4 гаража. Все машины стоят в гаражах, а один гараж остается пустым. Ребенка спрашивают: «Все ли машины стоят в гаражах?» Обычно дети говорят, что не все. Маленький ребенок считает, что, если есть 4 гаража, значит, должно быть и 4 машины. Из этого он делает вывод: четвертая машина есть, только куда-то пропала. Следовательно, ребенок неправильно понял поставленную перед ним задачу.

Лучший способ добиться правильного решения - так организовать действия ребенка, чтобы он сделал соответствующие выводы на основе собственного опыта. А.В. Запорожец расспрашивал дошкольников о малоизвестных им физических явлениях, в частности, почему одни предметы плавают, а другие тонут. Получив более или менее фантастические ответы, он предложил им бросать в воду разные вещи (маленький гвоздик, кажущийся легким, большой деревянный брусок и др.). Предварительно дети угадывали, поплывет предмет или не поплывет. После достаточно большого количества проб, проверив свои первоначальные предположения, дети начинали рассуждать последовательно и логично. У них появилась способность к простейшим формам индукции и дедукции.

Таким образом, в благоприятных условиях, когда дошкольник решает понятную, интересную для него задачу и при этом наблюдает доступные его пониманию факты, он может логически правильно рассуждать.

Развитие словесно-логического мышления. Словесно-логическое мышление ребенка, которое начинает развиваться в конце дошкольного возраста, предполагает уже умение оперировать словами и понимать логику рассуждений.

Развитие словесно-логического мышления у детей проходит как минимум два этапа. На первом этапе ребенок усваивает значения слов, относящихся к предметам и действиям, научается пользоваться ими при решении задач. На втором этапе им познается система понятий, обозначающих отношения, и усваиваются правила логики рассуждений. Последнее обычно относится уже к началу школьного обучения.

В дошкольном возрасте процесс усвоения понятий только начинается. Трех- четырехлетний ребенок может пользоваться понятиями. Однако использует он их иначе, чем взрослый, зачастую не полностью понимая их значение. Ребенок пользуется ими как ярлыками, заменяющими действие или предмет.

Хотя понятия остаются на житейском уровне, содержание понятия начинает все больше соответствовать тому, что в это понятие вкладывает большинство взрослых. Так, например, 5-летний ребенок уже приобретает такое отвлеченное понятие, как «живое существо». Он легко и быстро относит к «живым» крокодила (для этого ему нужно всего 0,4 секунды), но слегка затрудняется, относя к этой категории дерево (думает 1,3 секунды) или тюльпан (почти 2 секунды).

Дети начинают лучше использовать понятия, оперировать ими в уме. Скажем, 3-летнему ребенку значительно труднее представить себе понятия «день» и «час», чем 7-летнему. Это выражается, в частности, в том, что он не может оценить, как долго ему придется ждать маму, если она обещала вернуться через час.

К концу дошкольного возраста появляется тенденция к обобщению, установлению логических связей. Возникновение обобщения важно для дальнейшего развития интеллекта, несмотря на то, что дети часто производят неправомерные обобщения, ориентируясь на яркие внешние признаки (маленький предмет - значит, легкий, большой - значит, тяжелый, и т.д.).

ВВЕДЕНИЕ

Дошкольный возраст - это особый период в жизни ребенка, время интенсивного физического роста, развития нервной системы и всех основных функций организма. В это время четко проявляются как общие возрастные особенности, так и индивидуально - типологические черты. В период дошкольного детства развиваются потребности и на этой основе разнообразные интересы. Диапазон потребностей довольно широкий - от органических, удовлетворение которых связано с поддержанием жизни, до социальных, в основе которых лежит способность ребенка ориентироваться в окружающей действительности, общаться со взрослыми и сверстниками. У дошкольников развивается интерес к игре, труду и другим видам деятельности.

Проблемой развития дошкольников в детской психологии занимались такие исследователи как: Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, В.С. Мухина,

Л.Ф. Обухова, А.В. Запорожец, Ж. Пиаже, Л.А. Венгер. Особую значимость представляет исследование в области познавательной сферы в работах Л. С. Выготского.

Л.С. Выготский считал, что в дошкольном возрасте ведущую роль начинает играть память, с развитием которой появляется возможность отрыва от наличной ситуации и наглядно-образное мышление. Память в основном носит непроизвольный характер, но к концу дошкольного возраста в связи с развитием игры и под влиянием взрослого у ребенка начинают складываться произвольное, преднамеренное запоминание и припоминание.

На этапе дошкольного детства особое значение имеет развитие образных форм познания окружающего мира восприятия, образного мышления, воображения. В дошкольном возрасте внимание, память, мышление приобретают опосредствованный, знаковый характер, становятся высшими психическими функциями («параллелограмм развития» памяти А.Н. Леонтьева). Сначала ребенок переходит к использованию внешних вспомогательных средств (в среднем дошкольном возрасте), а потом происходит их «вращивание» (в старшем дошкольном возрасте). Основные средства, которыми овладевает ребенок-дошкольник, имеют образный характер: сенсорные эталоны, наглядные модели, представления, схемы, символы, планы. Основной путь развития дошкольника обобщение собственного чувственного опыта, эмпирического обобщения. Дети проявляют высокий уровень познавательной потребности, задают большое количество вопросов, в которых отражается их стремление по-своему классифицировать предметы и явления, найти общие и различные признаки живого и неживого, прошлого и современности, добра и зла.

Именно к этому возрасту относятся вопросы о происхождении различных предметов и явлений. Эти вопросы носят поистине принципиальный характер (откуда взялся мир, откуда берутся дети). К возрасту 5-7 лет ребенок пытается осмыслить такие явления, как смерть, жизнь. Это первая исходная форма теоретического мышления ребенка.

Актуальность исследования. Дошкольный возраст - период расцвета детской познавательной активности. Проблема развития познавательных процессов у детей дошкольного возраста является актуальной на сегодняшний день и играет важную роль в развитие личности в целом. Познавательные процессы представляют огромное значение для ребенка-дошкольника еще и потому, что степень сформированности и развития этих процессов в значительной степени определяет успешность в дальнейшей учебной деятельности.

Проблема исследования. Определение возможностей развития познавательной сферы дошкольника и применение адекватных психолого-педагогических приемов развития познавательных процессов.

Цель исследования. Изучить особенности развития познавательных процессов у детей дошкольного возраста.

Объект исследования. Особенности развития познавательных процессов у детей дошкольного возраста.

Предмет исследования. Изучение гендерных особенностей развития психических познавательных процессов дошкольников.

Гипотеза исследования. Существуют особенности развития психических процессов у детей дошкольного возраста.

Задачи исследования.

1) Изучить и проанализировать литературу по теме развития познавательной сферы дошкольника.

2) Выявить особенности развития познавательной сферы, у детей дошкольного возраста.

3) Провести исследование по определению уровня развития познавательных процессов у детей дошкольного возраста.

Методологическая основа исследования.

В данной работе мы опирались на труды по изучению дошкольного возраста таких ученых как: Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин,

П.И. Зинченко, З.М. Истомина, изучающих особенности развития памяти у ребенка дошкольного возраста. Л. С. Выготский (Идея о знаковом опосредствование), А. Н. Леонтьева (Произвольное запоминания у дошкольников. Закон « параллелограмма развития»).Д. Б. Эльконин (Дошкольному возрасту принадлежит важная роль в общем развитии памяти человека. Ребенок относительно легко запоминает большое количество стихотворений, сказок). П. И. Зинченко (Непроизвольное запоминание). З.М. Истомина (Три мнемических уровня развития памяти детей 3 - 7 лет); а так же А. В. Запорожец, Ж. Пиаже, Н.Н. Поддьяков, занимающиеся вопросом об исследовании мышления. А.В.Запорожец. (Особенности развития логического мышления в дошкольном возрасте).

Ж.Пиаже. (Центральная характеристика детского мышления его эгоцентризм). Н. Н. Поддьяков (Мышление ребенка связано с его знаниями. Детское экспериментирование).

Методы исследования.

1) Анализ литературы.

2) Методы диагностики памяти: «Назови слова».

3) Методы диагностики мышления: «Раздели на группы».

4) Методы диагностики речи «Расскажи по картинке».

Элементы научной новизны и теоретической значимости исследования.

Состоят в обобщении теоретических концепций по выявлению особенностей развития познавательных процессов у детей дошкольного возраста.

Практическая значимость исследования.

Нами было проведено эмпирическое исследование на определение особенностей развития познавательных процессов детей дошкольного возраста. Данная работа позволит педагогу - психологу изучить познавательную сферу ребенка дошкольника. Материалы исследования могут быть полезны и воспитателям как методическое пособие.

Структура курсовой работы. Работа состоит из введения, где есть актуальность исследования, проблема, цель, объект, предмет, гипотеза, задачи, методы, методологическая основа исследования, элементы новизны и теоретической значимости. Первая глава посвящена теоретическим основам развития памяти и мышления у детей дошкольников. Во второй главе нами было проведено эмпирическое исследование развития познавательных процессов у детей дошкольного возраста. Так же в работе есть выводы по каждой из глав, заключение, приложение, список литературы.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ

1.1 Характеристика познавательной сферы дошкольника

Детство - период наиболее быстрого и интенсивного развития человека. По мнению Е.О.Смирновой ни в каком другом возрасте человек не проходит такое множество своеобразных этапов, как в раннем и дошкольном детстве. За первые 5-6 лет жизни он превращается из совершенно беспомощного младенца в достаточно сформированного человека со своими интересами, чертами характера, привычками, взглядами. Именно в эти годы ребенок начинает ходить, действовать с предметами, говорить, думать, общаться, воображать. Скорость появления новых качеств ребенка впечатляет взрослых. Постоянное движение ребенка вперед, возникновение все новых форм его самостоятельности и самодеятельности характеризуется фактами, присущими детскому развитию.

Л.С. Выготский утверждал, что дошкольный возраст является начальным этапом становления познавательной деятельности. К познавательным процессам ребенка дошкольника относится: восприятие, память, мышление, речь, воображение.

В дошкольном возрасте восприятие ребенком окружающего мира качественно отличается от восприятия взрослого. Ребенок, в отличие от взрослого, в большинстве случаев рассматривает предметы такими, какими их дает непосредственно восприятие, он не видит вещи в их внутренних отношениях. Свое мгновенное восприятие ребенок считает единственно возможным и абсолютно истинным Жан Пиаже, наиболее детально исследовавший познавательно развитие ребенка, назвал это явление «реализмом». Именно такой реализм не позволяет рассматривать вещи независим от субъекта, в их внутренней взаимосвязи.

Особое место в познавательной сфере занимает память. Л.С. Выготский считал, что в дошкольном возрасте ведущую роль начинает играть память, с развитием которой появляется возможность отрыва от наличной ситуации и наглядно-образное мышление. Память в основном носит непроизвольный характер, но к концу дошкольного возраста в связи с развитием игры и под влиянием взрослого у ребенка начинают складываться произвольное, преднамеренное запоминание и припоминание. На этапе дошкольного детства особое значение имеет развитие образных форм познания окружающего мира восприятия, образного мышления, воображения. В дошкольном возрасте внимание, память, мышление приобретают опосредствованный, знаковый характер, становятся высшими психическими функциями. Сначала ребенок переходит к использованию внешних вспомогательных средств (в среднем дошкольном возрасте), а потом происходит их «вращивание» (в старшем дошкольном возрасте). Основные средства, которыми овладевает ребенок-дошкольник, имеют образный характер: сенсорные эталоны, наглядные модели, представления, схемы, символы, планы. Основной путь развития дошкольника обобщение собственного чувственного опыта, эмпирическое обобщение. Дети проявляют высокий уровень познавательной потребности, задают большое количество вопросов, в которых отражается их стремление по-своему классифицировать предметы и явления, найти общие и различные признаки живого и неживого, прошлого и современности, добра и зла.

Именно к этому возрасту относятся вопросы о происхождении различных предметов и явлений. Эти вопросы носят поистине принципиальный характер (откуда взялся мир, откуда берутся дети).

К возрасту 5-7 лет ребенок пытается осмыслить такие явления, как смерть, жизнь. Это первая исходная форма теоретического мышления ребенка. По данным Ж. Пиаже, период от 2 до 7 лет представляет собой переход от сенсомоторного интеллекта (приспособления к условиям ситуации при помощи практических действий) к первоначальным формам логического мышления.

Основное интеллектуальное достижение дошкольного возраста - ребенок начинает мыслить в уме, во внутреннем плане. Но это мышление крайне несовершенно, его основной отличительной особенностью является эгоцентризм любую ситуацию ребенок оценивает только со своей позиции, со своей точки зрения. Причина познавательной центрации - недостаточная дифференцированность между Я и внешней реальностью, восприятие собственной точки зрения как абсолютной и единственно возможной. Другие особенности детского мышления производны от эгоцентризма и связаны с ним; это синкретизм, «несохранение количества», артификализм, анимизм, реализм. Одна из основных линий развития мышления в дошкольном возрасте - преодоление эгоцентризма и достижение децентрации.

Зафиксированные впервые в исследованиях Ж. Пиаже особенности детских представлений о мире неслучайны, поскольку это результат спонтанной познавательной деятельности детей. Современная отечественная система сенсорного воспитания организует активное овладение детьми раннего и дошкольного возраста общественным сенсорным опытом, способами определения многочисленных качеств и свойств предметов, такими, как форма, величина, цвет, вкус, запах, состояние предметов, положение в пространстве, отношения между предметами. Основным средством, помогающим ребенку выделить и распознать их, является система сенсорных эталонов (А.В. Запорожец). Сенсорные эталоны - это выработанные человечеством представления, общепринятые образцы тех или иных свойств и отношений предметов. Например, сенсорные эталоны формы предметов - это геометрические фигуры: круг, треугольник, квадрат, овал, цилиндр и др. Эталоны цвета - семь цветов спектра, белый и черный. Восприятие окружающего мира осуществляется через призму общественного опыта, усвоение знаний происходит в определенной системе.

Интеллектуальные возможности ребенка-дошкольника значительно выше, чем это ранее предполагалось. В условиях целенаправленного обучения дети могут достигнуть более высокого уровня мышления.

В результате специально организованной разносторонней и развернутой ориентировочной деятельности у детей формируются правильные, точные, богатые образы, содержательные представления о предметах, которые становятся основой для развития мышления. Моделирование звукового состава слова способствует формированию фонематического слуха и на его основе более эффективному овладению чтением и письмом. В основе формирования интеллектуальных способностей дошкольника лежит овладение наглядным моделированием. Модельная, или схематическая, форма мышления рассматривается как промежуточная между образным и логическим мышлением, она предполагает умение ребенка выделить существенные параметры ситуации с опорой на схемы и модели, представленные во внешнем плане. В конце дошкольного возраста происходит формирование начальных форм понятийного, словесно - логического мышления.

Важное значение в интеллектуальном развитии ребенка придается также моменту саморазвития, самостоятельности и активности познания самого ребенка. Этот тип мышления назван детским экспериментированием, в нем происходит не только переход от незнания к знанию, но и обратно от понятного к неопределенному. Постановка вопросов, догадки и гипотезы ребенка способствуют развитию гибкости и динамичности детского мышления.

В дошкольном возрасте происходит практическое овладение речью. Обозначим основные направления речевого развития в дошкольном возрасте:

расширение словаря и развитие грамматического строя речи; феномен детского словотворчества как обогащение когнитивных и языковых структур;

убывание эгоцентризма детской речи; - развитие функций речи: Речь как орудие общения: Речь как средство коммуникации сначала возможна только в наглядной ситуации (ситуативная речь). Позже возникает способность связной, контекстной речи, полноценно описывающей ситуацию, события, содержание фильма.

На протяжении дошкольного детства приобретается способность понятно, адекватно выражать свои интенции. Круг их расширяется - от стремления выразить свои субъективные впечатления (типа не удовольствия или удивления) до многочисленных форм выражения заинтересованность в общении, согласия с партнером, организации взаимодействия, формулирования правил игры либо противостояния самозащиты, отказа от контакта. Речь как орудие мышления, как средство перестройки психических процессов, средство планирования и регулирования поведения; - развитие фонематического слуха в осознания словесного состава речи. На протяжении дошкольного возраста в существенной связи с речью активно развивается воображение как способность видеть целое раньше частей.

В.В. Давыдов утверждал, что воображение составляет «психологическую основу творчества, делающего субъекта способным к созданию нового в различных сферах деятельности». Воображение важнейшее психическое новообразование дошкольного детства, и его становление образует ключевой вектор психического развития ребенка. Взрослые очень рано включают ребенка в воображаемый контекст детских потешек, начинают стимулировать изображающие действия ребенка: «Покажи, как птичка летает, солдаты ходят ». Действия «понарошку», «как будто» рассматриваются как начальная форма воображения у двух -трехлетнего ребенка. Воображение опирается на реальный опыт ребенка, на реальные предметы и действия, но допускает легкий отлет от действительности оно максимально разворачивается в сюжетно-ролевой игре: условные функции предметов символическое значение действий, воображаемая ситуация» образ роли. По функции различают воображение познавательное и аффективное. Познавательное воображение помогает создать целостный образ события или явления, достроить схему или картину. Аффективное воображение выполняет функцию защиты Я путем проигрывания негативных переживаний или создания воображаемых компенсаторных ситуаций (представления себя великаном, победителем). Для развития познавательной сферы необходима специальная организация деятельности ребенка и его общения со взрослыми.

1.2 Развитие памяти и мышления

Особую роль играет развитие памяти и мышления для ребенка дошкольника. С раннего детства процесс развития памяти ребенка идет по нескольким направлениям. Во-первых, механическая память постепенно дополняется и замещается логической. Во-вторых, непосредственное запоминание со временем превращается в опосредствованное, связанное с активным и осознанным использованием для запоминания и воспроизведения различных мнемотехнических приемов и средств. В-третьих, непроизвольное запоминание, доминирующее в детстве, у взрослого человека превращается в произвольное. На первом году жизни малыша непроизвольное запоминание протекает в совместной со взрослыми деятельности через манипулирование с предметами. Младенец запоминает предмет, когда взрослый у него на глазах действует с игрушкой. Причем необходимо, чтобы взрослый при этом выражал заинтересованность совместной деятельности; радовался успехам ребенка и общение с ним, тем самым создавая эмоционально действенное подкрепление тому материалу, который должен запомнить малыш. Важно обеспечить многократное повторение действия в целях его запоминания. Целесообразно обозначить словами предметы, ситуации; признаки, движения в действия, чтобы фиксировать их в памяти младенца, обеспечив связь образа предмета со словом.

Богатые возможности для развития памяти младенца создают игры с пальчиками, при проведении которых выступают в единстве несколько компонентов: успешность непроизвольного запоминания, эмоционально-действенный контакт со взрослым, повторяемость ситуации и ее словесное обозначение.

Беседы по сказкам, заучивание стихотворений, пересказ художественных произведений расширяют опыт ребенка. Особенно важно, чтобы их содержание было понятно малышу. В раннем детстве понимание литературного текста достигается в том случае, если он соответствует деятельности, которую ребенок выполняет данный момент. Например, игру с машиной сопровождает чтение стихотворения А. Барто «Грузовик», или, наоборот, чтение стихотворения сопровождается разыгрыванием соответствующей сценки. В среднем и старшем дошкольном возрасте запоминание литературных произведений помогает опора на представление-картинку, отражающую основное содержание текста. Таким образом, словесная память развивается в единстве с образной и двигательной.

В раннем в дошкольном детстве особую роль в развитии непроизвольной памяти играют наблюдения. Направляя внимание малыша на разные стороны объектов, организуя деятельность детей по их обследованию, воспитатель обеспечивает формирование полного и точного образа памяти. Эту особенность очень точно сформулировал К.Д.Ушинский: «Если...хотите, чтобы дитя усвоило что-нибудь прочно, то заставьте участвовать в этом освоении как можно большее число нервов, участвовать зрение, показывая карту или картину, но и в акте зрения заставьте участвовать не только мускулы глаза бесцветными очертания изображений, по в глазную сетку действием красок раскрашенной картины. Призовите к участию осязание, обоняние и вкус... При таком дружном содействии всех органов в акте усвоения... вы победите самую ленивую память. Конечно, такое сложное усвоение будет проходить медленно; но должно забывать, что первая победа памяти облегчает вторую, вторая - третью». Непроизвольное запоминание обеспечивается включением материала в целенаправленную предметную и познавательную деятельность через установление его взаимосвязи с целями, мотивами способами этой деятельности.

В исследовании З. М. Истоминой памяти детей 3-7 лет выявились три мнемических уровня ее развития. Для первого уровня характерно отсутствие вычленения цели запоминать или припоминать; для второго - наличие данной цели, но без применения каких-либо способов, направленных на ее осуществление, для третьего - наличие цели запомнить или припомнить и применение мнемических способов для осуществления этого.

Дети шестилетнего возраста достигают второго и третьего уровня развития памяти, причем они составляли большую часть детей, отнесенных к группе с третьим уровнем развития памяти.

Специальные исследования непосредственного и опосредствованного запоминания в детском возрасте провел А.Н Леонтьев. Он экспериментально показал, как один мнемический процесс - непосредственное запоминание с возрастом постепенно замещается другим, опосредствованным.

Это происходит благодаря усвоению ребенком более совершенных стимулов-средств запоминания и воспроизведения материала. Роль мнемотехнических средств в совершенствовании памяти, по мнению А.Н Леонтьева, состоит в том, что, «обращаясь к употреблению вспомогательных средств, мы тем самым изменяем принципиальную структуру нашего акта запоминания; прежде прямое, непосредственное наше запоминание становится опосредствованным».

1.3 Развитие игровой деятельности и нравственно-волевой сферы дошкольника

Освоение ролевых функций в процессе игровой деятельности ребенка проявляется не только в реализации трудовых имитационных потребностей. Играя, ребенок сам интуитивно, неосознанно реализует себя как личность, которая пользуется уважением окружающего игрушечного мира, востребована в этом мире, играет важную роль в этом одновременно игрушечном и настоящем мире, способна строить планы, принимать решения, от которой зависит судьба той или иной игрушки. Важность процедур такого рода очевидна с многих точек зрения. Как минимум, в связи с тем, что помогает ребенку хотя бы в игре и хотя бы частично почувствовать себя взрослым, так сказать, войти в роль взрослого человека, «примерить на себя» этот тип поведения. Факт неосознанности такого поведения ни в коей мере не мешает его продуктивности.

С другой стороны, в процессе правильной построенной игры педагог может помогать ребенку развивать в себе такие чувства, как самоуважение, справедливость, доброта. Более того, анализ индивидуальных, характерных черт игровой деятельности, например, выявление наиболее часто проявляющихся игровых ролей, может многое сказать заинтересованному, вдумчивому и опытному педагогу или родителю как о склонностях, так и о провалах, недоработках и упущениях в воспитании и развитии ребенка. В итоге в процессе игровой деятельности ребенок формирует не только различные стороны мотивационной сферы, но и различные операционные роли, вырабатывая навыки руководителя, исполнителя различных направлений человеческой деятельности, мыслителя, продумывающего варианты и планы.

При построении развивающих занятий в программах особое внимание уделяется развитию детской индивидуальности, учету темпа развития и деятельности каждого ребенка. Взаимодействие детей друг с другом, преподавателя с детьми носит характер диалога и активного сотрудничества. Занятия с детьми проводятся в различных формах: свободной игры, когда дети перемещаются по групповой комнате; дидактических игр за столиками; бесед и слушания, чтения, когда дети сидят на полу и др. За время занятий часто происходит смена форм и видов деятельности детей. Многие занятия связаны между собой единой сюжетной линией либо постоянно действующим персонажем или сказочной деталью (гномики-звуковички, звукомор, старушка-сказочница).

Д.Б. Эльконин указывал, что в дошкольном возрасте формируются первичные этические инстанции и моральные чувства. Формирование этических оценок и представлений идет по пути дифференцирования диффузного отношения, в котором слиты воедино непосредственное эмоциональное отношение и моральная оценка. Постепенно, в результате усвоения содержания моральных оценок, последние все более отделяются от непосредственного эмоционального отношения и начинают определять его. Моральная оценка насыщается общественным содержанием, включая в себя моральное содержание поступков героев, их отношения к другим людям.

Исходя из этой моральной оценки, дети устанавливают связь между понятиями «хорошо» и «плохо», а также своим действием и на этой основе относят свои поступки к хорошим или плохим.

Д.Б. Эльконин подчеркивал, что управление своим поведением становится предметом сознания самих детей, а это означает новую ступень развития сознания ребенка. Формирование самосознания, которое у дошкольника наиболее ярко проявляется в самооценке и осмыслении своих переживаний Д.Б. Эльконин считал важнейшим личностным новообразованием возраста. Особую роль в развитии личности играет возникновение воли как способности к управлению поведением. Как было показано выше, Д.Б. Эльконин связывал произвольность поведения с соподчинением мотивов и возникновением первичных этических инстанций. В.С. Мухина связывает возникновение воли с:

1. развитием целенаправленности действий (умением удерживать цель в центре внимания);

2. установлением отношения между целью действий и их мотивом;

3. возрастанием регулирующей роли речи в выполнении действий.

В дошкольном возрасте происходит смещение аффекта (эмоционального образа) с конца к началу деятельности. Аффект становится первым звеном в структуре поведения. Механизм эмоционального предвосхищения последствий деятельности лежит в основе эмоциональной регуляции действий ребенка.

Изменяется в этот период и структура самих эмоциональных процессов: помимо вегетативных и моторных компонентов, входят теперь и сложные формы восприятия, образного мышления, воображения. Ребенок начинает радоваться и печалиться не только по поводу того, что он делает в данный момент, но и по поводу того, что ему еще предстоит сделать. Переживания становятся сложнее и глубже. Развитие эмоциональной сферы связано с формированием плана представлений. Образные представления ребенка приобретают эмоциональный характер, и вся его деятельность является эмоционально насыщенной.

Наиболее полно структура психологического возраста, включающая в себя личностные новообразования ребенка, представлена в теории культурно-исторического развития Л.С. Выготского и его школы.

Согласно этой теории, психологический возраст определяется:

Социальной ситуацией развития;

Ведущим видом деятельности;

Противоречиями кризисов развития;

Развитие ребенка необходимо рассматривать как непрерывный переход от одной возрастной ступени к другой, связанный с изменением личности ребенка. Наступает момент, когда возросшие возможности ребенка, его знания, умения, психические качества начинают противоречить сложившейся системе взаимоотношений, образу жизни и видам деятельности. Другими словами, возникает противоречие между новыми потребностями ребенка и старыми условиями их удовлетворения.

Таким образом, все перечисленное выше создает оптимальные условия для развития интеллектуальных, и даже художественных и творческих способностей ребенка. Уже в дошкольном возрасте ребенок оказывается перед необходимостью преодоления возникающих трудностей и подчинения своих действий поставленной цели. Это приводит к тому, что он начинает сознательно контролировать себя, управлять своими внутренними и внешними действиями, своими познавательными процессами и поведением в целом. Это дает основание полагать, что уже в дошкольном возрасте возникает воля. Конечно, волевые действия дошкольников имеют свою специфику: они сосуществуют с действиями непреднамеренными, импульсивными, возникающими под влиянием ситуативных чувств и желаний.

Л.С. Выготский считал волевое поведение социальным, а источник развития детской воли усматривал во взаимоотношениях ребенка с окружающим миром. При этом ведущую роль в социальной обусловленности воли отводил его речевому общению со взрослыми. В генетическом плане Л.С. Выготский рассматривал волю как стадию овладения собственными процессами поведения. Сначала взрослые с помощью слова регулируют поведение ребенка, потом усваивая практически содержание требований взрослых, он постепенно начинает с помощью собственной речи регулировать свое поведение, делая тем самым существенный шаг вперед по пути волевого развития. После овладения речью слово становится для дошкольников, не только средством общения, но и средством организации поведения.

Л.С. Выготский и С.Л. Рубинштейн считают, что появление волевого акта подготавливается предшествующим развитием произвольного поведения дошкольника.

В современных научных исследованиях понятие волевого действия трактуется в разных аспектах. Одни психологи первоначальным звеном полагают выбор мотива, приводящего к принятию решения и постановке цели, другие ограничивают волевое действие его исполнительской частью. А.В.Запорожец считает наиболее существенным для психологии воли превращение известных социальных и прежде всего, моральных требований в определенные моральные мотивы и качества личности, определяющей ее поступки.

Одним из центральных вопросов воли является вопрос о мотивационной обусловленности тех конкретных волевых действий и поступков, на которые человек способен в разные периоды своей жизни. Становится так же вопрос об интеллектуальных и моральных основах волевой регуляции дошкольника.

На протяжении дошкольного детства усложняется характер волевой сферы личности и изменяется ее удельный вес в общей структуре поведения, что проявляется главным образом, в возрастающем стремлении к преодолению трудностей. Развитие воли в этом возрасте тесно связано с изменением мотивов поведения, соподчинения им.

Появление определенной волевой направленности, выдвижение на первый план группы мотивов, которые становятся для ребенка наиболее важными, ведет к тому, что руководствуясь в своем поведении этими мотивами, ребенок сознательно добивается поставленной цели, не поддаваясь отвлекающему влиянию. Он постепенно овладевает умением подчинять свои действия мотивам, которые значительно удалены от цели действия, в частности, мотивам общественного характера. У него появляется уровень целенаправленности, типичный для дошкольника.

Вместе с тем, что хотя в дошкольном возрасте и появляются волевые действия, но сфера их применения и их место в поведении ребенка остаются крайне ограниченными. Исследования показывают, что только старший дошкольник способен к длительным волевым усилиям.

1.4 Развитие речи дошкольника

Речь - сложившаяся в процессе исторической эволюции человека форма общения, опосредствованная языком.

Отечественный психолог А.Н. Леонтьев в своих работах («Психологической исследование речи»; «Речевая деятельность») рассматривал язык и речь, как частное использование языка с точки зрения специфической деятельности человека. В работах поднимаются вопросы общения как деятельности, социального смысла коммуникации, корректности и правомерности использования такого термина как «речевая деятельность».

По словам Леонтьева А.Н., «С одной стороны язык есть продукт специфической, адекватной ему деятельности; он - то, в чем эта деятельность опредмечивается. С другой стороны он - объективная основа речевой деятельности индивида» . Доказывая, что речь является деятельностью, А.Н.Леонтьев приводит следующие факты, доказывающие данное обстоятельство: «Будучи психологическим действием, речевое действие должно обладать и всеми характеристиками, присущими любому действию. Как развивается предметное действие, подчеркивал Д. Б. Эльконин, происходит и формирование речи.

Становясь более самостоятельными, дети дошкольного возраста выходят за рамки узкосемейных связей и начинают общаться с более широким кругом людей, особенно со сверстниками. Расширение круга общения требует от ребенка полноценного овладения средствами общения, основным из которых является речь. Высокие требования к развитию речи предъявляет и усложняющаяся деятельность ребенка.

Развитие речи идет в нескольких направлениях: совершенствуется ее практическое употребление в общении с другими людьми, вместе с тем речь становится основой перестройки психических процессов, орудием мышления. Следовательно, речь играет огромную роль в психическом развитии ребенка. «Речь является средством общения людей и формой человеческого мышления» - отмечает М.Ф. Фомичева . При определенных условиях воспитания ребенок начинает не только пользоваться речью, но и осознавать ее строение, что имеет важное значение для последующего овладения грамотой.

Развитие словаря и грамматического строя речи. На протяжении дошкольного периода продолжает расти словарный запас ребенка. По сравнению с ранним детством словарь ребенка-дошкольника увеличивается, как правило, в три раза. При этом рост словарного запаса непосредственно зависит от условий жизни и воспитания.

В отличие от практического овладения речью, которое в дошкольном детстве идет весьма успешно, осознание самой речевой действительности (как действительности, самостоятельно существующей) и осознание словесного состава речи значительно отстает. Долгое время в процессе общения ребенок ориентируется не на словесный состав речи, а на предметную ситуацию, которая и определяет для него понимание слов. Но для овладения грамотой ребенку необходимо научиться осознавать словесный состав речи. Без специального обучения дети относятся к предложению как к единому смысловому целому, единому словесному комплексу, который обозначает собой реальную ситуацию.

Если ребенок начинает читать, он начинает осознавать и словесный состав речи. Однако при стихийном формировании способность к осознанию словесного состава речи складывается чрезвычайно медленно. Значительно ускоряет формирование этой способности специальное обучение, благодаря которому к концу дошкольного возраста дети начинают четко вычленять слова в предложении.

Основная функция развития речи ребенка дошкольного возраста это - коммуникативная функция. Одна из основных функций речи, развивающихся в дошкольном возрасте. Уже в раннем детстве ребенок пользуется речью как средством общения. Однако он общается лишь с близкими или хорошо знакомыми людьми. Общение в этом случае возникает по поводу конкретной ситуации, в которую включены взрослые и сам ребенок.

Ситуативная речь - это общение в конкретной ситуации по поводу тех или иных действий и предметов. Эта речь представляет собой вопросы, возникающие в связи с деятельностью или при знакомстве с новыми предметами или явлениями, ответы на вопросы, наконец, определенные требования.

Ситуативность может быть представлена в речи ребенка многообразными формами. Так, например, типичным для ситуативной речи является выпадение подразумеваемого подлежащего. Оно по большей части заменяется местоимением. Речь так и пестрит словами «он», «она», «они», причем по контексту невозможно установить, к кому (или к чему) эти местоимения относятся. Точно так же речь изобилует наречиями и словесными шаблонами, которые, однако, вовсе не уточняют ее содержания.

Указание «там» выступает, например, как указание по форме, но не по существу. Ребёнок постепенно он вводит вместо бесконечно повторяющихся местоимений существительные, которые вносят определенную ясность. У старших дошкольников, когда они пытаются что-то рассказать, появляется типичная для их возраста речевая конструкция: ребенок сначала вводит местоимение («она», «он»), а затем, как бы чувствуя неясность своего изложения, поясняет местоимение существительным. Ситуативный способ изложения как бы прерывается пояснениями, ориентированными на собеседника. Вопросы по поводу содержания рассказа вызывают на этом этапе речевого развития желание ответить более подробно и понятно.

По мере расширения круга общения и по мере роста познавательных интересов ребенок овладевает контекстной речью.

Контекстная речь достаточно полно описывает ситуацию с тем, чтобы она была понятной без ее непосредственного восприятия. Ребенок начинает предъявлять требования к самому себе и пытается следовать им при построении речи. Овладевая законами построения контекстной речи, ребенок не перестает пользоваться ситуативной речью. Ситуативная речь не является речью низшего ранга. В условиях непосредственного общения ею пользуется и взрослый. Со временем ребенок начинает все более совершенно и к месту пользоваться то ситуативной, то контекстной речью в зависимости от условий и характера общения. Контекстной речью ребенок овладевает под влиянием систематического обучения. На занятиях в детском саду детям приходится излагать более отвлеченное содержание, чем в ситуативной речи, у них появляется потребность в новых речевых средствах и формах, которые дети усваивают из речи взрослых. Ребенок дошкольного возраста в этом направлении делает лишь самые первые шаги. Дальнейшее развитие контекстной речи происходит в школьном возрасте.

Особым типом речи ребенка является объяснительная речь. В старшем дошкольном возрасте у ребенка возникает потребность объяснить сверстнику содержание предстоящей игры, устройство игрушки и многое другое. Часто даже незначительное недопонимание приводит к взаимному неудовольствию говорящего и слушателя, к конфликтам и недоразумениям. Объяснительная речь требует определенной последовательности изложения, выделения и указания главных связей и отношений в ситуации, которую собеседник должен понять.

Планирующая функция. Мы уже знаем, что на протяжении дошкольного возраста речь ребенка превращается в средство планирования и регуляции его практического поведения. В этом заключается вторая функция речи. Выполнять эту функцию речь начинает в связи с тем, что она сливается с мышлением ребенка. Мышление ребенка в раннем детстве включено в его практическую предметную деятельность. Что касается речи, то она в процессе решения задач выступает в виде обращений к взрослому за помощью. К концу раннего детства в речи детей, взявшихся за разрешение какой-либо задачи, появляется много слов, которые как будто никому не адресованы. Частично это восклицания, выражающие отношение ребенка к происходящему, частично - слова, обозначающие действия и их результаты.

Речь ребенка, возникающая во время деятельности и обращенная к себе самому, называется эгоцентрической речью. На протяжении дошкольного возраста эгоцентрическая речь изменяется. В ней появляются высказывания, не просто констатирующие то, что делает ребенок, а предваряющие и направляющие его практическую деятельность. Такие высказывания выражают образную мысль ребенка, опережающую практическое поведение. Ближе к старшему дошкольному возрасту эгоцентрическая речь встречается реже. Если ребенок в это время ни с кем не общается, чаще всего он выполняет работу молча. Это не значит, однако, что его мышление перестает протекать в речевой форме. Эгоцентрическая речь подвергается интериоризации, превращается во внутреннюю речь и в этой форме сохраняет свою планирующую функцию. Эгоцентрическая речь является, таким образом, промежуточной ступенью между внешней и внутренней речью ребенка.

Знаковая функция. Как уже было показано выше, в игре, рисовании и других видах продуктивной деятельности ребенок открывает для себя возможность использовать предметы-знаки в качестве заместителей отсутствующих предметов.

Развитие речи как знаковой формы деятельности не может быть понято вне соотношения с развитием других знаковых форм. В игре ребенок открывает знаковый смысл предмета-заместителя, а в рисовании - знаковый смысл графических построений. Одновременное называние одним словом наименованием отсутствующего предмета и его заместителя или предмета и графического построения насыщает значение слова знаковым смыслом. Знаковый смысл постигается в предметной деятельности (ребенок постепенно овладевает функциональным назначением предметов), слово, оставаясь одним и тем же в своем наименовании, меняет свое психологическое содержание. Слово выступает как своеобразный знак, используемый для хранения и передачи некоторой идеальной информации о том, что лежит за пределами словесного обозначения.

На этапе развития знаковой функции в дошкольном возрасте ребенок интенсивно продвигается в пространство знаковых замещений объективных природных и собственно человеческих реалий. Знаковая функция речи - ключ для вхождения в мир человеческого социально-психологического пространства, средство для понимания людьми друг друга.

ВЫВОДЫ ПО 1 ГЛАВЕ

Психические познавательные процессы занимают важное место в развитие личности ребенка. У младших дошкольников непроизвольное запоминание и непроизвольное воспроизведение - единственная форма работы памяти. Ребенок еще не может поставить перед собой цель запомнить или припомнить что-нибудь и тем более не применяет для этого специальных приемов.

Умственное развитие дошкольника представляет собой тесную связь и взаимодействие трех форм мышления: наглядно-действенного, наглядно-образного и логического. Наиболее эффективно связь наглядно-действенного и наглядно-образного мышления осуществляется в процессе детского экспериментирования, когда, наряду с ясными и отчетливыми знаниями, у ребенка возникают смутные, неясные знания. Основным условием развития мышления детей является целенаправленное воспитание и обучение их. В процессе воспитания ребёнок овладевает предметными действиями, научается самостоятельно решать сначала простые, затем и сложные задачи, а также понимать требования, предъявляемые взрослыми, и действовать в соответствии с ними.

К базисным характеристикам личности дошкольника относятся:

1. Произвольность. Рассматривается как одна из форм волевого поведения, возможность управления своим поведением в соответствии с нормами и правилами. На этой основе возникает соподчинение мотивов.

2. Самостоятельность. Обеспечивает возможность постановки и решения жизненных проблем без помощи взрослого. Важнейшим фактором, влияющим на развитие самостоятельности, является стиль общения ребенка и взрослого.

3. Инициативность. Это один из показателей развития детского интеллекта, познавательной деятельности.

4. Креативность. Непосредственно связана с уровнем развития мышления, памяти, воображения, восприятия, осведомленности ребенка, а также произвольности его поведения.

5. Свобода поведения. Ребенок, уверенный в своих силах, способен самостоятельно сделать выбор средств и способов достижения определенной цели. Свобода, понимаемая в позитивном аспекте, позволяет ребенку уважать себя и других, считаться с их мнением.

6. Безопасность поведения. Основывается на понимании причинно-следственных связей и усвоении социально обусловленных запретов как охраняющих жизнь и здоровье ребенка.

7. Ответственность. Связана с развитием эмоционально-волевой сферы ребенка. Развитию ответственности ребенка за свои действия способствует, прежде всего, переживание им последствий своих действий по отношению к другим людям.

8. Самосознание.

Базисные характеристики личности динамичны и специфичны для каждого возрастного этапа развития. Их своевременное возникновение является залогом успешного развития ребенка.

ГЛАВА 2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

2.1 Описание методов исследования

Цель нашего исследования изучить особенности развития познавательных процессов у детей дошкольного возраста. Выборка данного исследования является группа детей 4 - 5 лет в количестве 20 человек, которые посещают группу МБДОУ № 13 города Сергиева Посада.

Для проведения данного исследования были подобраны следующие методики:

для диагностики образно - логического мышления:

«Раздели на группы».

Для диагностики развития речи:

«Расскажи по картинке», «Назови слова».

Данные методики взяты из учебника Р.С. Рогова «Психология», книга 3 «Психодиагностика» .

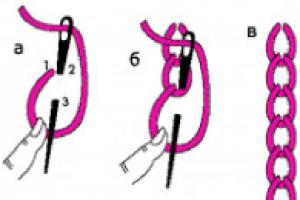

1. Методика «Раздели на группы». Приложение №1. Рис.1

Этот вариант методики, предназначен для диагностики образно - логического мышления, она рассчитана на детей в возрасте 4 -5 лет.

Цель данной методики - оценка развития образно-логического мышления ребёнка.

Ему показывают картинку, изображённую в приложении 2 и предлагают следующее задание: «Внимательно посмотри на картинку и раздели представленные на ней фигуры на как можно больше число групп. В каждую такую группу должны входить фигуры, выделяемые по одно общему для них признаку. Назови все фигуры, входящие в каждую из выделенных групп, и тот признак по которому они выделены». На выполнение задания отводится 3 минуты.

Оценка результатов.

- 10 баллов. Ребёнок выделил все группы фигур за время меньше чем 2 минуты. Эти группы фигур следующие: треугольники, круги, квадраты, ромбы, красные фигуры, синие фигуры, большие фигуры, малые фигуры.

Замечание. Одна и та же фигура при классификациях может войти в несколько разных групп.

-9 - баллов. Ребёнок выделил все группы фигур за время от 2 до 2,5 мин.

-7 - баллов. Ребёнок выделил все группы фигур за время от 2,5 до 3 мин.

-5 - баллов. За время 3 мин ребёнок сумел назвать только от 5 до 7 групп фигур.

-3 - балла. За время 3 мин ребёнок сумел выделить только от 2 до 3 групп фигур.

-1 - балл. За время 3 мин ребёнок сумел выделить не более одной группы фигур.

Методы диагностики речи.

1. Методика. «Назови слова».

Представляемая далее методика определяет запас слов, которые хранятся в активной памяти ребёнка. Взрослый называет ребёнку некоторое слово из соответствующей группы и просит его самостоятельно перечислить другие слова, относящиеся к этой же группе.

На называние каждой из перечисленных ниже групп слов отводится по 20 секунд, а на выполнение всего задания - 160 секунд.

1. Животные.

2. Растения

3. Цвета предметов.

4. Формы предметов.

5. Другие признаки предметов, кроме формы и цвета.

6. Действия человека.

7. Способы выполнения человеком действий.

8. Качество выполняемых человеком действий.

Если ребёнок затрудняется начать перечисление нужных слов, то взрослый помогает ему, называя первое слово из данной группы, и просит ребёнка продолжить перечисления.

Оценка результатов.

- 10 баллов. Ребёнок назвал 40 и более разных слов, относящихся ко всем группам.

-9 - баллов. Ребёнок назвал от 35 до 39 разных слов, относящихся к различным группам.

-7 - баллов. Ребёнок назвал от 30 до 34 различных слов, связанных с разными группами.

-5 - баллов. Ребёнок назвал от 25 до 29 разных слов из различных групп.

-3 - балла. Ребёнок назвал от 20 до 24 разных слов, связанных с различными группами.

-1 - балл. Ребёнок за всё время назвал не более 19 слов.

Выводы об уровне развития: 10 баллов - очень высокий; 8-9 баллов - высокий; 4-7 баллов - средний; 2-3 балла - низки; 0-1 балл - очень низкий.

2. Методика. «Расскажи по картинке». Приложение №2. Рис.1, 2, 3.

Педагог-психолог проводящий исследование при помощи данной методики, фиксирует результаты в таблице, где отмечает наличие и частоту употребления ребёнком различных частей речи, грамматических форм и конструкций.

Оценка результатов.

- 10 баллов. В речи ребёнка встречаются все 10 включённых в таблицу фрагментов речи.

-9 - баллов. В речи ребёнка встречаются 8-9 из включённых в таблицу фрагментов речи.

-7 - баллов. В речи ребёнка встречаются 6-7 из содержащихся в таблице фрагментов речи.

-5 - баллов. В речи ребёнка имеются только 4-5 из десяти включённых в таблицу фрагментов речи.

-3 - балла. В речи ребёнка встречаются 2-3 из включённых в таблицу фрагментов речи.

-1 - балл. В речи ребёнка имеется не более одного фрагмента речи из тех, что включены в таблицу.

Выводы об уровне развития: 10 баллов - очень высокий; 8-9 баллов - высокий; 4-7 баллов - средний; 2-3 балла - низки; 0-1 балл - очень низкий.

2.2 Анализ методик по развитию психических процессов дошкольников

Была проведена психодиагностика развития речи у детей средней группы для определения уровня запаса слов, которые хранятся в активной памяти ребёнка. Исследования по развитию речи были проведены по методике «Назови слова» и «Расскажи по картинке», были получены следующие результаты, которые представлены в таблице №1 и в таблице № 2 (Приложение №2).

Методика «Назови слова»

Методика определяет запас слов, которые хранятся в активной памяти ребёнка. Взрослый называет ребёнку некоторое слово из соответствующей группы и просит его самостоятельно перечислить другие слова, относящиеся к этой же группе.

На называние каждой из перечисленных ниже групп слов отводится по 20 секунд, а на выполнение всего задания - 160 секунд. Исследование проводилось индивидуально с каждым ребёнком.

Таблица № 1. Результаты диагностики речи и памяти дошкольников

п/нФ.И.ребёнкаОценка результатовУровень развития1.А. Артём5Средний2.Б. Стёпа4Средний3.Б. Зарина9Высокий4.Б. Соня10Очень высокий5.Б. София7Средний6.К.Ваня7Средний7.К. Даша9Высокий8.К. Илья6Средний9.К. Серёжа8Высокий10.Куз. Серёжа9Высокий11.Л. Даня5Средний12.Л. Виталик9Высокий13.М. Оля6Средний14.М. Илья5Средний15.Н. Тимофей8Высокий16.С. Катя4Средний17.С. Оля8Высокий18.Т. Маша8Высокий19.Ф.Захар10Очень высокий20.Х.Марсель4Средний

Из таблицы №1 видно, что очень высокий уровень развития речи имеют двое детей, что составляет (10%) от общего количества испытуемых, высокий уровень развития имеют восемь детей (40%), средний уровень десяти детей(50%).

Высокие показатели говорят о том, что уровень развития речи и запас слов, которые хранятся в активной памяти ребёнка, у данной группы испытуемых соответствуют возрастным показателям развития речи и памяти детей среднего дошкольного возраста.

Диаграмма 1. Показатели диагностики.

Методика №2 «Расскажи по картинке».

Эта методика предназначена для определения активного словарного запаса ребёнка. Ребёнку дают внимательно рассмотреть картинки. Если он отвлекается или не может понять, что изображено на картинке, то экспериментатор разъясняет и специально обращает внимание на это.

После того, как рассмотрение картинки закончено, ребёнку предлагают рассказать о том. Что он видел в ней. На рассказ по каждой картинке отводится ещё по 2 мин.

Таблица № 2. Диагностика речевого запаса дошкольников

п/нФ.И.ребёнкаОценка результатовУровень развития1.А. Артём5Средний2.Б. Стёпа6Средний3.Б. Зарина8Высокий4.Б. Соня8Высокий5.Б. София4Средний6.К.Ваня6Средний7.К. Даша7Средний8.К. Илья7Средний9.К. Серёжа6Средний10.Куз. Серёжа8Высокий11.Л. Даня5Средний12.Л. Виталик9Высокий13.М. Оля6Средний14.М. Илья4Средний15.Н. Тимофей8Высокий16.С. Катя5Средний17.С. Оля7Средний18.Т. Маша9Высокий19.Ф.Захар8Высокий20.Х.Марсель4Средний

Результат исследования по таблице №2 следующий: высокий уровень составил семь детей(35%), средний уровень составил тринадцать детей(65%).

Диаграмма 2. Диагностика речевого запаса дошкольников

По показателям проведенных обследований по методике «Назови слова» (таблица№1) и «Расскажи по картинке» (таблица№2,приложение№2. Рис.1, 2, 3.) видно, что результаты исследования уровня запаса слов немного выше, чем активный словарный запас используемый в речи ребёнком это связано с тем, что к началу старшего дошкольного возраста дети ещё не достаточно хорошо владеют всеми компонентами устной речи. Речь дошкольника 4 - 5 лет не достаточно обогащена прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношения к труду. Так же возникли трудности в замене часто используемых детьми указательных местоимений и наречий (там, туда, такой, этот).

Для изучения развития мышления в дошкольном возрасте нами была проведена опытно-экспериментальная работа, направленная на определения уровня развития образно-логического мышления у детей в возрасте 4-5 лет.

Для изучения развития данного вида мышления мы использовали следующую универсальную методику «Раздели на группы» (см. приложение №1 . Рис.1) .

Исследование проводилось индивидуально с каждым ребенком.

Таблица № 3. Диагностика мышления дошкольников

п/нФ.И. ребёнкаОценка результатовУровень развития1.А. Артём7Средний2.Б. Стёпа5Средний3.Б. Зарина7Средний4.Б. Соня8Высокий5.Б. София5Средний6.К.Ваня6Средний7.К. Даша8Высокий8.К. Илья7Средний9.К. Серёжа5Средний10.Куз. Серёжа9Высокий11.Л. Даня4Средний12.Л. Виталик7Средний13.М. Оля5Средний14.М. Илья5Средний15.Н. Тимофей7Средний16.С. Катя4Средний17.С. Оля6Средний18.Т. Маша8Высокий19.Ф.Захар9Высокий20.Х.Марсель4Средний

Результат по таблице №3. Высокий уровень выявлен у пяти детей (25%), средний уровень у пятнадцати детей (75%). Таким образом можно сделать вывод, о том, что уровень развития в образно-логического мышления у детей данной группы находится на среднем уровне. Дети, показавшие высокие результаты, очень быстро смогли переключаться с одного рисунка на другой, задание выполняли быстро и правильно.

Диаграмма 3. Диагностика мышления дошкольников

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ

В настоящем исследовании была предпринята попытка проанализировать особенности познавательного развития дошкольников. Как уже говорилось, проблема умственного развития обсуждается в научной психолого-педагогической литературе давно. Большинство авторов придерживается тезиса о единстве мышления и речи, когда речь включается в процесс мышления и становится одним из его компонентов.

В этой связи проблема соотношения умственного и речевого развития ребенка является всегда актуальной. В исследовании решались задачи диагностики познавательного развития дошкольников. В данной работе была рассмотрена природа и основные виды мышления и памяти, развитие мыслительных процессов и особенности развития речи детей дошкольного возраста. Проведена психодиагностика мышления и развития речи дошкольников по методикам «Назови слова», «Расскажи по картинкам» и «Раздели на группы» целью, которых было исследование процесса образно-логического мышления и выявление активного словарного запаса дошкольника. Результаты исследований показали, что уровень развития мыслительных процессов у детей пятилетнего возраста соответствует возрастным показателям развития мышления в старшем дошкольном возрасте. Решая определенные мыслительные задачи, они рассуждают, высказывают суждения, задают вопросы, строят умозаключения и исходят при этом из определенных понятий о предметах и явлениях окружающего мира. Детский интеллект в этом возрасте функционирует на основе системности. В нем представлены и при необходимости одновременно включаются в работу все виды и уровни мышления: наглядно-действенное, наглядно-образное и словесно-логическое (простейшие виды логических рассуждений). Формирование, пополнение и активизация словаря в возрасте 4-5 лет у детей происходит в основном на основе углубления знаний детей о ближайшем окружении. Происходит расширение представлений о предметах, явлениях, событиях, не имеющих места в собственном опыте детей.

Развитие речи как знаковой формы деятельности не может быть понято вне его соотношения с развитием других форм. Игра и рисование обеспечивают упражнение в символическом представлении заместителей реальных предметов. В игре ребенок открывает знаковый смысл предмета-заместителя, а в рисовании - знаковый смысл графических построений. Одновременное называние одним словом-наименованием отсутствующего предмета и его заместителя или предмета и графического построения: насыщает значение слова знаковым смыслом. Знаковый смысл постигается и в предметной деятельности; сопутствуя продвижениям ребенка в предметной деятельности (ребенок постепенно овладевает функциональным назначением предметов), слово, оставаясь одним и тем же в своем наименовании, меняет свое психологическое содержание. Слово начинает нести в себе знаковую функцию как своеобразный знак, выступающий в определенном значении и используемый для хранения и передачи некоторой идеальной информации о том, что лежит за пределами словесного обозначения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, цель нашего исследования была достигнута, мы изучили особенности психологического развития ребёнка дошкольного возраста и особенности развития мышления и речи в дошкольном возрасте. Гипотеза исследования также была подтверждена. Накопленный в дошкольный период развития опыт создаёт предпосылки для перехода ребёнка-дошкольника к более сложным видам деятельности, к приобретению сложных и разнообразных знаний и умений. От младшего дошкольного возраста к старшему дошкольному возрасту, который отличается ярким проявлением произвольности, ростом самосознания, глубокими личностными изменениями, происходит дальнейшая перестройка системной организации психических процессов; на фоне созревания нервной системы продолжает осуществляться специфическая для данного возраста интеграция и дифференциация психических процессов.

Основными результатами работы явилось следующее:

изучены особенности личностного развития детей дошкольного возраста;

проанализировано развитие познавательных процессов у детей 3-7 лет;

определен механизм формирования и развития речи и мышления у дошкольников;

проведено диагностическое исследование и анализ развития мышления и речи у детей 4-5 лет;

Дошкольное детство - период познания мира человеческих отношений. Дошкольное детство - период творчества. Ребенок осваивает речь, у него появляется творческое воображение. У дошкольника своя, особая логика мышления, подчиняющаяся динамике образных представлений.

Это период первоначального становления личности. Возникновение эмоционального предвосхищения последствий своего поведения, самооценки, усложнение и осознание переживаний, обогащение новыми чувствами и мотивами эмоционально-потребностной сферы - вот неполный перечень особенностей, характерных для личностного развития дошкольника. Центральными новообразованиями этого возраста можно считать соподчинение мотивов и самосознание.