Цель:

- учить детей проявлять интерес к природе, испытывать радость при взаимодействии с ней;

- учить правильно отвечать на вопросы воспитателя, поддерживать диалог с ним во время обследования объектов неживой природы;

- , его изменения при взаимодействии с водой;

- , стремление к ее познанию, внимание и воображение;

- воспитывать наблюдательность и интерес к экспериментам;

- овладевать навыками общения с насекомыми;

- .

Оборудование: емкости с сухим песком на каждый стол, сосуд с водой, поднос с ветками хвои, мох, шишки, картина с изображением муравейника в лесу.

Словарная работа: песок «сыпучий», сыплется; мокрый, влажный. Вода «забралась» в песок и уютно устроилась там. Муравьи без шерсти, им холодно зимой.

Предварительная работа: во время прогулок наблюдение за изменениями в природе; экскурсии в лес к муравейнику; игры с песком в песочнице; чтение произведений В. Бианки (о жизни насекомых и зверей).

Ход занятия

Дети сидят полукругом. На доске висит картина с изображением муравейника в лесу.

Воспитатель (В.). Ребята, сегодня у нас с вами будет очень интересное занятие. (Раздается стук в дверь.) Ой, к нам кто-то спешит. Кто же этот опоздавший? (Воспитатель открывает дверь, заходят дети в масках муравьев, плачут.)

В. Ой, к нам в гости пришли муравьи, но у них что-то случилось: они плачут.

Что с вами?

1-й муравей. Мы, ребята, муравьи,

Мы пришли к вам не играть.

Просим помощь оказать.

2-й муравей. Был у нас огромный дом,

Нам уютно было в нем.

Вдруг пожар в лесу большом -

И дотла сгорел наш дом.

1-й муравей. Вот теперь мы все без крова.

Мы не выживем без дома.

Очень зимушка-то злая -

Муравьи все замерзают.

В. Вы, ребята, помогите,

Новый дом нам возведите.

В. Ребята, поможем муравьям? (Ответы детей.)

В. Муравьи, присядьте, пожалуйста, а мы с ребятами попробуем вам помочь. (Дети-муравьи садятся.)

В. Ребята, кто скажет, какое сейчас время года? (Осень.) И уже холодно. А как одеваются люди осенью? (Тепло.)

Вот и нашим муравьям очень холодно, им срочно нужна наша помощь. Нужно помочь им построить домик. Мы с вами ходили на прогулку в лес, к муравейнику и узнали о жизни этих насекомых очень много. А кто скажет мне, что происходит с муравьями, когда наступает осень? (Они прячутся глубоко в муравейнике и спят всю зиму.) А почему муравьи прячутся? (Муравьям холодно.)

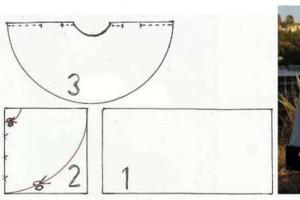

Давайте вспомним, из чего построен дом муравьев? (Из песка.) Правильно, но не только. На землю муравьи кладут веточки, иголки от хвойных деревьев (сосны, ели), шишки, делают холмик. В нем проделывают коридорчики, комнаты и всю зиму спят в своем домике. (Воспитатель показывает на картине.)

В. Ребята подойдите к своим столам и посмотрите, что вы там видите? (Вода, песок, иголочки, веточки деревьев, мох.) Вот из этих материалов мы и будем строить муравейник. Чтобы в доме было сухо, вниз мы положим что? (Песок.) А какой должен быть песок: сухой или мокрый? (Сухой.)

Воспитатель берет песок рукой. Посмотрите, какой сыпучий песок он сыплется сквозь пальцы.

(Дети повторяют за воспитателем.)

Воспитатель просит некоторых детей произнести слово сыпучий.

В. А смогу ли я из этого песка сделать холмик для муравейника? (Ответы детей.) Конечно смогу. Давайте попробуем сделать холмик. (Дети на подносе совочками делают холмик.)

В. Ну что, получился холмик? (Да.) Из какого песка мы его сделали? (Из сухого, сыпучего.) Ребята, а что произойдет, если я налью воду на холмик? (Холмик разрушится.)

В. Правильно. Холмик потеряет форму и превратится в лужу с грязью. Давайте попробуем на холмик налить немного воды и посмотрим, что произойдет. Посмотрите, вода исчезла, она забралась в песок и там уютно «устроилась». Сухой песок хорошо пропускает воду. А теперь он стал мокрым и влажным.

В. Ребята, каким стал песок? (Мокрым и влажным.) А какой песок был до того, когда мы еще не лили в него воду? (Сухой, сыпучий.) А можно ли из мокрого песка построить муравейник? (Нет, да.)

В. Можно и нельзя. Но лучше, когда песок сухой, тогда наши друзья муравьи будут уютно себя чувствовать у себя в муравейнике. Чтобы в доме было сухо, мы вниз положим сухой песок. Затем - иголки от хвои, мох, чтобы было теплее муравьям. Далее снова насыпаем холмик из песка. Коридорчики и комнаты сделают для себя сами муравьи. Вот и готовы новые домики для наших гостей.

1-й Муравей. Спасибо, ребята, домики чудесные, жить в них будет весело.

2-й Муравей. Побежим мы быстро в лес, сообщим друзьям, что домик есть. Муравьи прощаются с детьми и уходят.

В. Вот, ребята, сегодня мы сделали с вами доброе дело - помогли маленьким муравьям построить домики. Сейчас у муравьев будет свой дом, где они будут жить в тепле и уюте. А скажите, тяжело помогать слабым и беззащитным? (Нет.) Так давайте всегда будем помогать слабым. На этом наше занятие закончено.

Конспект занятия по экспериментированию выполнила И. Вовна

Разделы: Работа с дошкольниками

Современный образовательный процесс дошкольных учреждений ориентирован на федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования (далее ФГТ), в которых указано на необходимость « …построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми».

Реализация образовательной области «Познание» в части развития познавательно-исследовательской деятельности обеспечивается за счет таких форм работы, как:

- экспериментирование;

- исследование;

- коллекционирование;

- проектирование.

Эти формы работы позволяют обеспечить достижение интегративного качества выпускника дошкольного учреждения, которое определено в ФГТ как «Любознательный, активный». Данное качество характеризуется тем, что ребенок «…интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе».

Задаче формирования детской любознательности и активности оптимально соответствует экспериментирование как форма детской познавательной деятельности и как метод ее организации. (Н.Н.Поддъяков, Ф.А.Сохин, С.Н.Николаева).

В дошкольной педагогике по-разному определяется понятие «экспериментирование».

«Экспериментирование – деятельность, в которой проводится научно поставленный опыт, наблюдение исследуемого явления в точно учитываемых условиях, позволяющих следить за ходом явления и многократно воспроизводить его при повторении этих условий» (М.А. Поваляева).

«Экспериментирование – особая форма поисковой деятельности ребенка» (С.А.Козлова; Т.А. Куликова)

«Экспериментирование – одна из форм организации детской деятельности, с одной стороны, и один из видов познавательной деятельности детей, с другой» (Н.Н.Поддъяков)

В научной и методической литературе доказывается эффективность экспериментирования как метода познания окружающего мира. Деятельность экспериметирования способствует формированию у детей познавательного интереса, развивает наблюдательность, познавательную активность. По мнению академика Н.Н.Поддъякова, в деятельности экспериментирования ребенок выступает как своеобразный исследователь, самостоятельно воздействующий различными способами на окружающие его предметы и явления с целью более полного их познания и освоения. В ходе экспериментальной деятельности создаются ситуации, которые ребенок разрешает посредством проведения опыта и, анализируя, делает вывод, умозаключение, самостоятельно овладевая представлением о том или ином законе или явлении.

Рекомендации по проведению занятий с использованием экспериментирования встречаются в работах разных авторов: Н.Н.Поддъякова, Ф.А.Сохина, С.Н.Николаевой, Л.А.Венгера, Н.А.Ветлугиной, И.Д.Зверева и др. Ученые предлагают организовывать работу таким образом, чтобы дети могли повторить опыт, показанный взрослым, могли наблюдать, отвечать на вопросы, используя результат опытов. При такой форме ребенок овладевает экспериметированием как видом деятельности, но его действия носят репродуктивный характер. Экспериментирование не становится самоценной деятельностью, т.к. возникает по инициативе взрослого. Для того, чтобы экспериментирование стало ведущим видом деятельности, оно должно возникать по инициативе самого ребенка.

Современные исследования доказывают, что в возрасте трех лет дети еще не могут оперировать знаниями в вербальной форме, без опоры на наглядность. Поэтому они в подавляющем большинстве случаев не понимают объяснений взрослого и стремятся установить все связи самостоятельно. После пяти лет начинается этап, когда детская деятельность расходится по двум направлениям: одно направление превращается в игру, второе – в осознанное экспериментирование.

Эксперимент, самостоятельно проводимый ребенком, позволяет ему создавать модель явления и обобщать полученные действенным путем результаты, сопоставлять их, классифицировать и делать выводы о данных явлениях.

Таким образом, для детей дошкольного возраста экспериментирование наравне с игрой является ведущим видом деятельности, а для взрослого выступает методом организации познавательной деятельности ребенка.

В МКОУ «Детский дом №3» г. Новокузнецка воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей в возрасте от трех до семи лет. Как правило, до поступления в образовательное учреждение, дети находились в неблагоприятной жизненной ситуации, что негативно сказывается на личностных качествах, познавательной и эмоциональной сферах.

Работая с детьми, воспитывающихся в условиях детского дома, мы сделали вывод, что для них характерно неустойчивое отношение к животным и растениям, отсутствует выраженная положительная направленность к этим объектам. Отношение к окружающему миру ситуативное. Дети, наряду с отдельными позитивными действиями, могут проявлять по отношению к объектам небрежность, даже агрессивность. При этом действуют неосознанно, механически, подражательно, могут присоединиться к неправильному поведению других. Большинство детей по собственной инициативе не проявляют желание общаться с живыми существами, у воспитанников отсутствует интерес и стремление к взаимодействию с ними. В связи с тем, что личный опыт детей беден, представления о природных объектах и их свойствах поверхностны, часто неадекватны. Живыми считают неживые объекты, имеют незначительные представления о нормах отношения к животным и растениям. Дети в целом понимают, что нельзя наносить природным объектам вред, но не осознают почему. Мотивируют необходимость бережного отношения к ним, утверждая, что « так и надо». Не выполняют правила гуманного взаимодействия с природой, не умеют ухаживать за живыми существами.

Данные выводы подтверждаются результатами педагогического обследования. Так, в сентябре 2011 года, в подготовительной группе детского дома было проведено обследование 12 дошкольников, целью которого явилось определение:

- уровня освоения детьми знаний о живой и неживой природе;

- уровня освоения действий по экспериментированию с природными явлениями и объектами (вода, воздух, снег, почва).

На основе Примерной основной общеобразовательной программы «От рождения до школы» (Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева) были выделены показатели, характеризующие высокий, средний, низкий уровень сформированности экспериментальной деятельности у детей. (Приложение). Результаты обследования показали, что в начале учебного года воспитанники обладали:

64 % – низким уровенем,

23 % – средним уровнем,

7 % – высоким уровенем.

Полученные результаты привели к необходимости разработки цикла образовательных мероприятий по детскому экспериментированию, организованных в формах совместной деятельности детей и воспитателя и самостоятельной деятельности.

Немаловажное значение в развитии детской активности имеет хорошо оборудованная, насыщенная предметно-пространственная среда, которая стимулирует самостоятельную экспериментальную деятельность ребенка, создает оптимальные условия для саморазвития. В связи с этим нами был оформлен уголок экспериментирования, где созданы условия для совместного и самостоятельного экспериментирования, развития поисковой активности детей. В уголке имеется разнообразное оборудование:

- различные емкости;

- шприцы, трубочки;

- увеличительные стекла, лупы;

- измерительные приборы;

- компас, бинокль;

- микроскоп;

- губка, пенопласт, поролон,

- образцы почвы, песок, глина, камни и т.д.

Созданные условия вызвали повышенный интерес к экспериментированию у детей подготовительной группы.

Нами также были систематизированы (из

различных источников) конспекты занятий по темам

«Воздух», «Земля», «Глина», «Почва», «Вода»,

«Камни», «Песок». В эту систематизацию вошли

эксперименты с песком, водой, глиной, землей,

воздухом, магнитом, свечой, снегом и т.д.

Оформлена картотека опытов по временам года.

Разработаны и систематизированы экскурсии,

наблюдения, целевые прогулки, экологические

развлечения, праздники, игры, викторины,

познавательные сказки. Все эти формы работы

включают простейшее экспериментирование.

Немаловажное значение для развитияу детей

поисковой и экспериментальной деятельности

имеет познавательная литература: энциклопедии

«Все обо всем» (А. Ликум), «Что есть что», «Сто

тысяч почему» (М. Ильин), «Что такое. Кто такой»

(А.Г. Алексин и д.р.), стихи, пословицы, загадки и

т.д. Тематическая подборка книг соответствует

изучаемым объектам и располагается в специально

оформленном литературном уголке, где, кроме книг,

подобраны картины, иллюстрации, познавательные

игры.

Для совместной деятельности разработаны и оформлены «Журнал наблюдений», таблицы, схемы, коллажи по пройденным темам, минимакеты. Для большей заинтересованности и усвоения материала на занятиях используются сказочные персонажи – кукла Незнайка, кукла-ученый Галилео Галилей.

Поисково-исследовательская деятельность – это интегрирующийся с другими вид деятельности: наблюдение, труд, игровая деятельность, развитие речи, конструирование, изобразительная деятельность, формирование элементарных математических представлений, чтение художественной литературы, музыкальным и физическим воспитанием. Поэтому в работе с детьми мы используем возможности других видов деятельности для проведения элементарного экспериментирования. С наибольшим интересом воспитанники включались в такую форму работы как «Час самостоятельности», при которой воспитатель размещает приборы, предметы, объекты в «Уголке экспериментирования» привлекательным для детей образом, мотивируя к самостоятельному экспериментированию.

Наряду с традиционными методами и приемами, мы используем современные технологии воспитания и обучения дошкольников. В процессе экспериментирования применяются компьютерные и мультимедийные средства обучения, что стимулирует познавательный интерес дошкольников.

Проанализировав результаты своей педагогической деятельности по теме, мы пришли к выводу, что опыт работы в данном направлении эффективен для развития познавательной активности детей в процессе экспериментирования.

Данный вывод подтверждается итоговой диагностикой. Отмечается положительная динамика по всем критериям овладения детьми старшего дошкольного возраста экспериментальной деятельностью. Результаты обследования сформированности экспериментальной деятельности воспитанников на конец учебного года:

40% – низкий уровень,

40% – средний уровень,

20% – высокий уровень.

Проведенная нами работа показала, что для детей дошкольного возраста, воспитанников детского дома, экспериментирование является деятельностью, развивающей их познавательную сферу, формирующей познавательные интересы, активность, самостоятельность, что в конечном итоге способствует успешной социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Литература:

1. Баранова Е.В.

Развивающие занятия и игры

с водой в детском саду и дома. Ярославль: Академия

развития, 2009 – 112с.

2. Дыбина О.В., Поддъяков Н.Н., Рохманова Н.П.,

Щетинина В.В.

Ребенок в мире поиска / Под

ред.О.В. Дыбиной – М.ТЦ Сфера, 2005 – 64с.

3. Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетина В.В.

Неизведанное рядом: занимательные опыты и

эксперименты для дошкольников / Под ред.

О.В.Дыбиной – М.,ТЦ Сфера, 2004 – 64с.

4. Дошкольная педагогика: Учеб.пособие для

сред.пед.учеб.заведений – М.: Издательский центр

«Академия», 1998.

5. Короткова Н.А.

Познавательно-исследовательская деятельность

старших дошкольников // Ребенок в детском саду. 2003

– № 3, 4, 5; 2002 – №1.

6. Николаева С.Н.

Ознакомление дошкольников с

неживой природой. Природопользование в детском

саду. Методическое пособие – М. Педагогическое

общество России, 2005 – 80с.

7. Справочник логопеда / М.А. Поволяева – / Изд. 9-Е

– Ростов Н./Д.: Феникс, 2008.

аттестационная работа

3. Результативность опыта

На основе анализа психолого-педагогической и экологической литературы, мы сделали вывод о том, что детское экспериментирование имеет огромный развивающий потенциал. Главное достоинство детского экспериментирования заключается в том, что оно даёт детям реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами и средой обитания.

В процессе эксперимента идёт обогащение памяти ребёнка, активизируются его мыслительные процессы, т.к. постоянно возникает необходимость совершать операции анализа и синтеза, сравнения и классификации, обобщения и экстраполяции. Экспериментирование включает в себя активные поиски решения задачи, выдвижение предположений, реализацию выдвинутой гипотезы в действии и построение доступных выводов. Т.е. детское экспериментирование является хорошим средством интеллектуального развития дошкольников.

По результатам проведенного предварительного обследования мы выявили, что дети не проявляют интерес к экспериментированию, предпочитая другие виды деятельности, дети пассивны, исследовательский интерес к миру неживой природы не проявляют. Таким образом, увидели необходимость в проведении целенаправленной систематической работы с использованием экспериментирования. Нами была подобрана серия экспериментов с объектами неживой природы. Результаты проведенной работы показали, что применение экспериментирования оказало влияние на:

Є повышение уровня развития любознательности; исследовательские умения и навыки детей (видеть и определять проблему, принимать и ставить цель, решать проблемы, анализировать объект или явление, выделять существенные признаки и связи, сопоставлять различные факты, выдвигать различные гипотезы, отбирать средства и материалы для самостоятельной деятельности, осуществлять эксперимент, делать определенные умозаключения и выводы);

Є речевое развитие (обогащение словарного запаса детей различными терминами, закрепление умения грамматически правильно строить свои ответы на вопросы, умение задавать вопросы, следить за логикой своего высказывания, умение строить доказательную речь);

Є личностные характеристики (появление инициативы, самостоятельности, умения сотрудничать с другими, потребности отстаивать свою точку зрения, согласовывать её с другими и т.д.);

Є знания детей о неживой природе.

На занятиях по ознакомлению с явлениями неживой природы "Куда исчезла вода?", "Сыплем, лепим", "Как увидеть воздух?", "Какого цвета снег?", "Что вырастет из зёрнышка?", дети получили правильное представление об окружающем мире. Такие занятия помогли детям в процессе наблюдения углубить и закрепить свои знания в неживой природе.

Наш опыт показал, что детское экспериментирование надо начинать с дошкольного возраста. В процесс экспериментирования дошкольник, в силу его природы, может войти лишь через эмоциональный заряд детского удивления, загадки, таинственного, столкновения известного с неизвестным, провоцирующего вопрос.

Такая ситуация должна содержать в себе проблему, требующую проверки опытным путем. Ребенка необходимо столкнуть с противоречием, лежащим в ее основе. При этом противоречие должно быть представлено на языке, понятном человеку этого возраста, и заключено в игровую оболочку.

Приведем в качестве примера вариант организации проблемно-игровой ситуации на занятии в старшей группе по теме "Лед как особое состояние воды".

Время проведения занятия - январь, за окном мороз.

Воспитатель и дети наливают воду, каждый в свою кружечку, и выставляют наполненные емкости за окно, чтобы птички могли напиться. На следующее утро занятие начинается со сказочного события: игрушечная ворона после многих приключений очень устала, и захотелось ей водички попить. Воспитатель напоминает, что за окном стоят кружечки с водой, и достает их оттуда. Каждому ребенку захотелось напоить птицу из своей кружечки. Пробовала, пробовала ворона до воды достучаться, только клюв затупила, а водички не попила. У огорченных детей возникает вопрос: "Почему ворона не смогла напиться, ведь в кружечку наливали воду?"

Проблемный вопрос побуждает ребенка к выдвижению гипотез и проведению ряда игровых наблюдений и опытов со льдом, в ходе которых выявляются условия перехода воды из одного состояния в другое. В этом случае игровая ситуация, вызывающая к жизни проблемный вопрос, становится своеобразным генератором детского экспериментирования.

Особое значение в этом процессе мы придаем детской гипотезе. Именно она, по нашему мнению, способна превратить стихийную игру - манипуляцию с природными материалами - в детское экспериментирование.

Проиллюстрируем это положение примером.

Тема занятия "Глина и камни". На столе перед каждым ребенком находятся две пробирки с прозрачной водой, кусочек глины, небольшой камешек и палочка для помешивания воды. Воспитатель задает вопрос: "Если в первую пробирку сначала опустить комочек глины, в другую - камешек, а затем размешать воду в пробирках палочкой, что произойдет с водой?" Дети выдвигают различные гипотезы. Мнения разделяются: одни утверждают, что вода в пробирке с глиной станет "грязной", помутнеет, другие - что вода останется прозрачной в обеих пробирках. Затем каждый ребенок проводит опыт, сначала опуская глину и камешки в пробирки и потом помешивая воду палочкой. В ходе проведения опыта он убеждается в верности первой гипотезы (вода в пробирке с глиной становится мутной, т.е. глина растворяется в воде; в другой пробирке вода остается прозрачной - камень в воде не растворяется).

Определена истинность или ложность выдвинутых гипотез. Сделано маленькое, но очень важное для юного экспериментатора открытие.

В ходе нашего опыта мы убедились в том, что экспериментирование как игра по определенным правилам так увлекает дошкольника, что и после окончания занятия он переносит его в свободную игровую деятельность.

Любимым местом в группе стал уголок экспериментирования, в котором может продолжаться детская игра в исследование. Здесь проявляется избирательность интересов ребенка: одного не оторвать от опытов с магнитами, другой увлечен взаимодействием с природным материалом, а третий экспериментирует с компасом.

Игры в исследование, по нашему мнению, способны перерасти в реальное творчество. И при этом вовсе не важно, открыл ли ребенок что-то принципиально новое или сделал то, что всем давно известно. У ученого, решающего проблемы на переднем крае науки, и у малыша, открывающего для себя еще мало известный ему мир, задействованы одни и те же механизмы творческого самопроявления.

Особенно это наглядно было видно, когда мы знакомили детей с сезонными изменениями в природе, что открыло широкие возможности для детского экспериментирования. Как много интересного происходит с водой и воздухом осенью, зимой, весной, летом: идет дождь, холодает, замерзают лужи, тают сосульки. Ребенку хочется понять, что же это за необычные и так сильно меняющиеся объекты, что с ними происходит.

Поздней осенью и зимой особенно было интересно наблюдать за различными состояниями воды. Дети еще не знают, что лед, снег, дождь, пар - все это вода. Попробуем поиграть так, чтобы они сами сделали такой вывод.

Начать лучше всего с чтения детской литературы, описывающей, как может выглядеть вода - в реках, озерах, морях, на катке, в чайнике и т.д. Обсудить их с ребенком, вспомнить, какую воду и где они видели у озера, дома, понаблюдать за замерзанием воды, ее таянием, сосульками, лужами.

С наступлением холодов проводили простой опыт. Готовили вместе несколько мисочек с сильно окрашенной водой и ставили их на ночь на улицу. Утром, обнаружив, что вода превратилась в лед, спрашивали у детей, кто подменил ваши мисочки. Очень важно, чтобы они сами пришли к выводу, что холод заморозил воду.

Выясняем, навсегда ли она такой останется, наблюдаем за ее таянием. Этим самым, подводим детей к выводу, что при похолодании вода замерзает, при потеплении - тает.

Подводя итоги проведённого опыта, можно сделать следующие выводы:

Важнейшая особенность детского экспериментирования состоит в том, что в нем имеют место две противоречивые тенденции: преобразования раскрывают перед ребенком новые стороны и свойства объектов, а новые знания рождают новые вопросы. Наличие этих двух тенденций делает простейший эксперимент ведущим методом деятельностного познания ребенком явлений живой и неживой природы. В игровой форме дошкольник делает первые шаги по освоению экспериментального метода естественных наук, а главное, в нем развивается любознательность и вкус к познавательной деятельности.

1. У детей проявился ярко выраженный интерес к объектам и явлениям природы. Они начали различать живую природу (растения, грибы, животные, человек) и неживую природу (воздух, почва, вода). Ребята узнали особенности природы родного края.

2. Ребята стали бережно относиться к природе, стремиться к правильному поведению по отношению к миру природы.

3. Дети стали постепенно овладевать навыками экологически безопасного поведения в природе.

4. У них сформировалось стремление к исследованию объектов природы, они научились делать выводы, устанавливать причинно-следственные связи.

5. Дети стали уверенно отличать и называть характерные признаки разных времен года. Могут объяснить причины смены времен года.

6. Ребята узнали значение воды и воздуха в жизни всех живых объектов природы и ее свойства.

7. Ребята исследовали землю, песок и их свойства.

8. Ребята научились вести наблюдения за объектами неживой природы, объяснять связи и цепочки в природе, выполнять Законы общего дома природы:

Все живые организмы имеют равное право на жизнь.

В природе все взаимосвязано.

В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояния в другое.

9. Многие дети научились проводить простейшие опыты, исследования объектов неживой природы, будут с пользой для себя заниматься поисковой деятельностью.

14. Ребята гуманно станут обращаться со всеми объектами природы и соблюдать правила безопасности в природе по отношению к себе.

15. К экологическому воспитанию будут привлечены родители. Экологическое просвещение родителей даст большой плюс в экологическом воспитании детей детского сада.

Я считаю, что в поисково-исследовательской деятельности дошкольник получает возможность напрямую удовлетворить присущую ему любознательность, упорядочить свои представления о мире. Поэтому стремлюсь учить не всему, а главному, не сумме фактов, а целостному их пониманию, не столько дать максимум информации, сколько научить ориентироваться в её потоке, вести целенаправленную работу по усилению развивающей функции обучения, организовывать учебный процесс по модели личностно - ориентированного взаимодействия, согласно которой ребёнок является не объектом обучения, а субъектом образования.

Активизация познавательной деятельности младших школьников на уроках чтения через применение технологии развития критического мышления

1. Учащиеся самостоятельно подбирают литературу для чтения и читают с интересом. 2. Учащиеся логически последовательно излагают свои мысли в устной и письменной форме. 3. Обогащение словарного запаса...

Влияние физических упражнений, игр, развлечений на физическое развитие детей

С целью оценки эффективности разработанной программы сюжетных занятий на основе ритмической гимнастики в нескольких детских садах был проведен сравнительный педагогический эксперимент Шарманова С.Б., Федоров А.И...

Выразительное чтение как один из наиболее активных методов изучения лирических произведений в средних классах

Работа над выразительным чтением помогает добиваться мне неплохих результатов. Мои ученики - постоянные участники и призёры конкурсов чтецов. Их успехи в выразительном чтении отмечают и поэты, встречи с которыми проходят у нас в школе...

Игровая деятельность как средство повышения речевой активности детей младшего дошкольного возраста

Одним из этапов проекта является проведение констатирующих и итоговых диагностических занятий, позволяющих выявить уровень речевого развития дошкольников экспериментальной группы...

Использование наглядности и информационных технологий на уроках истории как средство повышения учебной мотивации

Мое особое внимание наглядные методы обучения в сочетании с информационными технологиями привлекли в последние 2-3 года. Связано это в первую очередь с тем...

информационная ценность воспитательный аспект достижение дидактических целей. По итогам проверки проведения открытой лекции преподавателем кафедры (факультета) заведующий кафедрой, декан...

Оптимальное сочетание форм учебной деятельности на уроках музыки как условие развития творческой активности школьников

В результате использования вышеописанных подходов в изучении музыки удалось: - раскрыть всесторонние способности учащихся; - повысить заинтересованность ребят и увлеченность предметом не только на уроках...

Организация предметноразвивающей среды в разных возрастных группах ДОУ

Принимая во внимание изложенные выше принципы и методические рекомендации по построению развивающей среды, примерный региональный стандарт дошкольного образования...

Познание неживой природы путём экспериментирования

На основе анализа психолого-педагогической и экологической литературы, мы сделали вывод о том, что детское экспериментирование имеет огромный развивающий потенциал. Главное достоинство детского экспериментирования заключается в том...

Православная культура и её роль в развитии личности дошкольников

Детям 5-6 лет трудно усвоить содержание событий, имеющих многозначный смысл, где участвует множество людей, вступающих в различные отношения между собою...

Развитие креативного мышления младших школьников средством дидактических игр на уроках математики в системе развивающего обучения

Все эти исследования и работа по этому вопросу помогли мне вместе с детьми добиться следующих результатов: 1. У детей повысился познавательный интерес к предмету (математики); 2...

Ролевая игра на уроках английского языка в начальных классах

Групповая деятельность оказывает положительное воздействие на личность учащегося. В современной методике урок иностранного языка рассматривается как социальное явление, где классная аудитория - это определенная социальная среда...

Формирование здорового образа жизни у дошкольников посредством валеологии

В процессе ознакомления старших дошкольников с человеческим организмом решаются следующие задачи: 1. Формировать у детей адекватные представления об организме человека; 2. Помочь ребёнку создать целостное представление о своём теле; 3...

В течение последних двух лет в группе проводится исследование главной целью которой было формирование эстетического восприятия у детей средствами природы. Моя работа была направлена на достижение оптимального общего развития дошкольников...

Эстетическое отношение к миру и художественное развитие средствами разных видов изобразительного искусства

Для проведения практических исследований (экспериментов) былииспользованы дети старших групп ДОУ. Эксперимент № 1 (констатирующий). Цель. Определить особенности эстетического отношения старших дошкольников к природе и к своему рисунку...

Проект

«Экспериментирование с объектами живой и неживой природы».

Подготовила: старший воспитатель МКДОУ Бутурлиновский д/с общеразвивающего вида №1

Черных Т.А.

Эффективный метод познания закономерностей и явлений окружающего мира и как никогда экспериментирование является одной из актуальнейшей проблем современности.

Имеет огромный развивающий потенциал. Главное его достоинство в том, что оно даёт детям реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами и средой обитания.

обогащает память ребёнка, активизирует его мыслительные процессы, включает в себя активные поиски решения задач, т.е. ирование является хорошим средством интеллектуального развития дошкольников.

экспериментировании наиболее мощно проявляется собственная активность детей, направленная на получения новых знаний, сведений.

Для детей дошкольного возраста экспериментирование, наравне с игрой является ведущим видом деятельности.

Экспериментирование тесно связано со всеми видами деятельности, и в первую очередь с такими, как наблюдение и труд. Наблюдение является непременной составной частью любого эксперимента, так как с его помощью осуществляется восприятие хода работы и ее результатов.

Очень тесно связаны между собой экспериментирование и развитие речи. Это хорошо прослеживается на всех этапах эксперимента - при формулировании цели, во время обсуждения методики и хода опыта, при подведении итогов и словесном отчете об увиденном.

Связь детского экспериментирования с изобразительной деятельностью тоже двусторонняя. Чем сильнее развиты изобразительные способности ребенка, тем точнее будет зарегистрирован результат природоведческого эксперимента.

Не требует особого доказательства связь экспериментирования с формированием элементарных математических представлений. Во время проведения опытов постоянно возникает необходимость считать, измерять, сравнивать, определять форму и размеры, производить иные операции. Все это придает математическим представлениям реальную значимость и способствует их осознанию. В то же время владение математическими операциями облегчает экспериментирование.

Типология проекта: проект носит комплексный характер – включает в себя исследовательско -творческую, познавательную и практическую деятельность.

Сроки реализации: долгосрочный – 1 год.

Участники проекта: дети старшего дошкольного возраста (5-7 лет), родители воспитанников, педагоги.

Цель проекта: Развитие познавательных способностей детей дошкольного возраста через экспериментирование.

Задачи проекта:

Формировать у детей дошкольного возраста диалектическое мышление, т.е. способность видеть многообразие мира в системе взаимосвязей и взаимозависимостей;

Развивать собственный познавательный опыт в обобщенном виде с помощью наглядных средств (эталонов, символов условных заместителей, моделей);

Расширять перспективы развития поисково-познавательной деятельности детей путём включения их в мыслительные, моделирующие и преобразующие действия;

Поддерживать у детей инициативу, сообразительность, пытливость, критичность, самостоятельность.

Методы и технологии реализации проекта: метод проекта; личностно-ориентированные технологии; познавательные занятия и игры - экспериментирование, беседы с детьми, продуктивные виды деятельности.

Ресурсное обеспечение проекта.

Методическое:

1. “Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для дошкольников”, Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В, 2010 г.

2. “Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста”, Чистякова А.Е., 2010 г.

3. “Организация опытно -экспериментальной деятельности детей 2-7 лет”, Мартынова Е.А., Сучкова И.М., 2011 г.

4. “Игры с водой и песком”, Рыжова Н.В., Обруч №2, 1997 г.

5. “Опыты с песком и глиной”, Рыжова Н.В., Обруч №2, 1998 г.

Материально-техническое:

Подборка консультативного материала для педагогов и родителей;

Разработка группового проекта, конспектов занятий и игр - экспериментирование;

Подбор иллюстраций, детской литературы;

Подготовка оборудования и материалов для экспериментирования, продуктивной деятельности детей;

Оформление “детской лаборатории в группе.

Этапы проведения проекта.

I. Подготовительный (мотивационный, информационно-накопительный).

1. Подготовка к работе педагогов.

Анализ методической литературы.

Подборка рассказов, картин, иллюстраций по теме “Опыты, экспериментирование для дошкольников”.

Разработка перспективного тематического плана работы с детьми.

Подготовка дидактического и практического материала для проведения опытов.

2. Сотрудничество с родителями.

Оформление информационно-просветительского материала в виде, папок-передвижек, выставление его на сайте детского сада по теме “Детское экспериментирование”.

Привлечение родителей к участию в мероприятиях в рамках проекта:

Подборка иллюстраций, картин; сбор информации.

Создание совместных с детьми альбомов по проведению опытов.

Подбор материалов и помощь в оформлении лаборатории.

3. Подготовительная работа с детьми.

Беседа и рассматривание иллюстраций, чтение художественной литературы: кто такие ученые; что такое лаборатория, ее назначение.

Экскурсия в “детскую лабораторию”. Формирование у детей представлений для чего нужны опыты и эксперименты.

Проведение опытов с объектами живой и неживой природы: водой, песком, воздухом, камнями.

Примерный алгоритм группового проекта

Мотивация выбора темы. Модель трех вопросов.

1. Что мы знаем?

Развивающие вопросы, которые можно задать детям:

Для чего нам нужна лаборатория в группе?

Для чего нужны эксперименты?

Вспомнить какие опыты проводили, что в результате их узнали, что запомнилось интересное?

2. Что мы хотим узнать?

Что такое микроскоп и лупа?

Какие вещества растворяет вода?

Почему дует ветер?

Почему не тонут айсберги?

Как действует магнит на предметы?

3. Что нужно сделать, чтобы узнать?

Приобрести оборудование в лабораторию для опытов.

Проделать эксперименты и опыты.

Задать свои вопросы родителям, воспитателям, вместе с ними почитать книги, посмотреть информацию в энциклопедиях.

Рассказать друг другу о том, что узнали.

II. Практический.

Формы организации образовательного процесса

В разных видах детской деятельности в системе “Педагог - Ребенок – Родители”

Работа с детьми

Экскурсия в “детскую лабораторию”.Цель: уточнить представление о том, кто такие учёные, о назначении детской лаборатории и культуре поведения в ней.

Октябрь

Эксперимент “Какая бывает вода”.

Цель: уточнить представление детей о свойствах воды: прозрачная, без запаха, имеет вес, не имеет собственной формы; познакомить с принципом работы пипетки, развить умение действовать по алгоритму, разгадывать элементарный кроссворд.

Эксперимент “Вода – растворитель. Очищение воды”.

Цель: выявить вещества, которые растворяются в воде; познакомить со способом очистки воды – фильтрованием; закрепить знания о правилах поведения при работе с различными веществами.

Эксперимент “Куда делась вода”.

Цель: выявить процесс испарения воды, зависимость скорости испарения от условий (температура воздуха, открытая и закрытая поверхность воды).

Эксперимент – развлечение “Путешествие Капельки”.

Цель: познакомить детей с круговоротом воды в природе, обозначить причину выпадения осадков в виде дождя и снега; расширить представление детей о значении воды для жизни человека; развивать социальные навыки у детей; умение работать в группе, договариваться, учитывать умение партнёра доказывать правильность своего мнения.

Ноябрь

Эксперимент “Путешествие в мир стеклянных вещей”.

Цель: познакомить со стеклянной посудой, активизировать познавательную деятельность; вызвать интерес к предметам рукотворного мира, закрепить умение классифицировать материал, из которого делают предметы.

Эксперимент “Волшебные стёклышки”.

Цель: познакомить детей с приборами для наблюдения – микроскопом, лупой, биноклем; объяснить, для чего они нужны человеку.

Эксперимент “Меня зовут Стеклянчик”.

Цель: познакомить с производством фарфора; научить сравнивать свойства стекла и фарфора; активизировать познавательную деятельность.

Эксперимент “Родственники стекла”.

Цель: узнавать предметы, изготовленные из стекла, фарфора, фаянса. Сравнить их качественные характеристики и свойства.

Декабрь

Эксперимент “Воздух”.

Цель: расширить представление детей о свойствах воздуха: невидим, не имеет запаха, имеет вес, при нагревании расширяется, при охлаждении сжимается; закрепить умение самостоятельно пользоваться чашечными весами; познакомить детей с историей изобретения воздушного шара.

Эксперимент “Почему дует ветер”.

Цель: познакомить детей с причиной возникновения ветра – движением воздушных масс; уточнить представления детей о свойствах воздуха: горячий поднимается вверх – он лёгкий, холодный опускается вниз – он тяжёлый.

Эксперимент “Этот удивительный воздух”.

Цель: дать представление об источниках загрязнения воздуха; формировать желание заботиться о чистоте воздуха.

Эксперимент “Вдох - выдох”.

Цель: расширить представление о воздухе, способах его обнаружения, об объёме воздуха в зависимости от температуры, о времени, в течение которого человек может находиться без воздуха.

Январь

Эксперимент “Разноцветные сосульки”.

Цель: реализовать свои представления о свойствах воды (прозрачность, растворимость, замерзание при низкой температуре), полученные в ходе поисковой деятельности.

Эксперимент “Твёрдая вода. Почему не тонут айсберги”.

Цель: уточнить представление детей о свойствах льда: прозрачный, твёрдый, имеет форму, при нагревании тает и превращается в воду; дать представление об айсбергах, их опасности для судоходства.

Эксперимент “Изменение объёма жидкости”.

Цель: выявить изменение объёма жидкости при замерзании.

Февраль

Эксперимент “Испытание магнита”.

Цель: познакомить детей с физическим явлением – магнетизмом, магнитом и его особенностями; опытным путём выявить материалы, которые могут стать магнетическими.

Эксперимент “Два магнита”.

Цель: выявить особенность взаимодействия двух магнитов: притяжение и отталкивание.

Эксперимент “Как действуют магниты на предметы”.

Цель: расширить логический и естественнонаучный опыт детей, связанный с выявлением таких свойств материалов, как липкость, способность приклеивать и приклеиваться, свойств магнитов притягивать железо.

Эксперимент “Необычная скрепка”.

Цель: определить способность металлических предметов намагничиваться.

Март

Эксперимент “Волшебный шарик”.

Цель: установить причину возникновения статистического электричества.

Эксперимент “Чудо-причёска”.

Цель: познакомить с проявлением статистического электричества и возможностью снятия его с предметов. Выявить взаимодействие двух наэлектризованных предметов

Эксперимент “Что такое молния”.

Цель: познакомить детей с понятиями “ электричество”, “электрический ток”; сформировать основы безопасного обращения с электричеством; объяснить причину образования молнии.

Эксперимент “Почему горит фонарик”.

Цель: уточнить представление детей о значении электричества для людей; познакомить с батарейкой – хранителем электричества – и способом использования лимона в качестве батарейки.

Апрель

Эксперимент “Сила тяготения”.

Цель: дать детям представление о существовании невидимой силы – силы тяготения, которая притягивает предметы и любые тела к земле.

Эксперимент “Две пробки”.

Цель: выяснить, как действуют сила притяжения.

Эксперимент “Упрямые предметы”.

Цель: познакомить детей с физическим свойством предметов – инерцией; развивать умение фиксировать результат наблюдения.

Эксперимент “Почему предметы движутся”.

Цель: познакомить с физическими понятиями: “сила”, “трение”; показать пользу трения; закрепить умение работать с микроскопом.

Май

Оформление электронной презентации, оформление выставки детских альбомов по экспериментированию; представление результатов работы с детьми для родителей и педагогов.

Работа с родителями

| Октябрь | Предложить родителям приобрести для опытов: соломинки, пипетки, марлю, сосуды разной формы, клеёнку, сетку для опытов и экспериментов. Сшить халаты “ученых” для экспериментирования, сделать эмблемы. |

| Ноябрь | Помощь родителей в подборе наглядной информации о стекле и его свойствах. |

| Декабрь | Дать задание родителям сделать или приобрести детский флюгер для занятий по экспериментированию. |

| Январь | Предложить родителям провести эксперимент с цветными льдинками дома вместе с детьми. |

| Февраль | Предложить родителям провести дома вместе с детьми опыты с магнитами. |

| Март | Дать домашнее задание родителям побеседовать с детьми на тему “электричество”, “молния”, и изобразить молнию на листке. |

| Апрель | Помощь родителей в проведение опытов принести по две пробки. |

| Май | Домашнее задание родителям вместе с детьми определить “Где живёт эхо?”. |

III. Обобщающий.

Оценка реализации проекта детьми: беседа “Что мы хотели узнать, что мы узнали и сделали, для чего?”.

Презентация продуктов деятельности.

Ожидаемые результаты.

Для детей.

У детей сформируется представление о взаимосвязи природы и человека.

Дети овладеют способами практического взаимодействия с окружающей средой.

Сформируются личностные компетентности соответственно возрасту детей: познавательная активность и интерес, самостоятельность, креативность, инициатива.

Для педагогов.

Обобщение педагогического опыта, внедрение инновационных технологий и новых форм работы по детскому экспериментированию.

Повышение теоретического и профессионального уровня педагогов через овладение метода проекта в работе с детьм и.

Развитие познавательной инициативы детей в исследовательской деятельности через объекты живой и неживой природы

Скачать:

Предварительный просмотр:

Перспективное планирование

по теме самообразования:

«Развитие познавательной инициативы через исследовательскую деятельность»

Составитель: Уваровская Т.В., воспитатель

высшей квалификации

МБДОУ д/с №167

Сентябрь

- Подбор и изучение литературы по теме самообразования:

Цель: повышение профессионально-педагогического уровня знаний. Учить детей наблюдать, думать, анализировать, делать простейшие умозаключения и выводы. Воспитывать самостоятельность. Развитие познавательной инициативы у детей.

- Приобретение электронного конструктора «Знаток».

- Подбор художественной литературы: сказки, стихи, загадки, проблемные ситуации.

- Подготовить оборудование (пополнение мини-лаборатории).

- Написание планов на 2012-2013 учебный год.

Используемая литература:

- Тугушева Г.П., ЧистяковаА.Е. «Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста», Детство-Пресс,2007г.

- Горькова Л.Г. , Кочергина А.В., Обухова Л.А. «Сценарии занятий по экологическому воспитанию»,Вако, Москва, 2008г.

- Зубкова Н.М. «Воз и маленькая тележка чудес» - опыты и эксперименты для детей от3 до 7 лет, Речь, Москва, 2007

- Корнилова В.М. «Экологическое окно в детском саду»,Сфера, Москва, 2008г.

- Колос Г.Г «Сенсорная комната в ДОУ», Аркти, Москва,2007 г.

- Ковинько Л.В. «Секреты природы – это так интересно»,Линка – Пресс, Москва, 2004

- Рыжова Н.А. программа «Наш дом – природа», 1998 год.

- Иванова А.И. Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском саду. – М., 2005 г.,

- Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Познавательное развитие.– Воронеж, 2004 г.

- Дыбина О.В. Неизведанное рядом: занимательные опыты и эксперименты для дошкольников.– М., 2005

Тема: «Волшебная бумага» (1 часть)

Цели:

- Способствовать освоению детьми представлений о свойствах копировальной бумаги - точное копирование рисунка;

- Развивать умение обследовать предметы и явления с разных сторон, выявляя зависимости;

- Развивать умение организовывать свою деятельность: подбирать материал, продумывать ход деятельности для получения желаемого результата;

- Стимулировать активность детей для разрешения проблемной ситуации;

- Воспитывать чувство взаимопомощи.

Тема: «Волшебная бумага» (2 часть)

Цели:

- Способствовать расширению знаний детей о свойствах копировальной бумаги – возможность получения нескольких копий рисунка;

- Развивать умение самостоятельно делать выводы на основе практического опыта;

- Подвести детей к пониманию зависимости количества копий от силы нажима на карандаш.

Предварительная работа:

Свободное экспериментирование с копировальной бумагой.

Тема: «Человек»

Занятие: «Наши руки»

Цель:

- Дать понятия о важности человеческой руки. О тесной связи руки и мозга, о том, что с помощью рук можно выразить различные чувства (ласка, жалость, брезгливость, успокоение, приветствие, ухаживание). Развивая руку, мы развиваем речь. Рука как орган познания, осязания, ощупывает, совершает действия.

- Опытническим путем активизировать внимание детей на функциональной значимости рук человека.

Дидактическая игра «Поговорим без слов».

Дидактическое упражнение «Кто быстрее сосчитает пуговицы».

Занятие: «Что можно почувствовать кожей?»

Цель:

- Дать детям элементарные знания о роли кожи в жизни человека, о чувствительности кожи. Упражнять детей в развитии тактильной чувствительности.

- Сформировать убеждение о том, что о коже человека надо заботиться. Научить детей оказывать первую помощь при ранениях и ушибах.

- Развивать умения устанавливать связь между состоянием кожи и состоянием организма. Учить детей разрешать самим проблемную ситуацию в процессе исследовательской деятельности. Развивать пытливость, любознательность, находчивость, внимание.

Беседа: «Наши помощники»

Опыт: «Слушай во все уши»

Цель:

- Дать детям представление об органах слуха – ухо (улавливает и различает звуки, слова и т.д.). Познакомить со строением уха человека и животного, уточнить, что уши у всех разные, учить при помощи опытов различать силу, высоту, тембр звуков.

- Закрепить знания о правилах ухода за ушами, составить коллективные рекомендации по предупреждению нарушения слуха.

Опыт: «Как мы чувствуем запахи?»

Цель:

- Познакомить детей с особенностями работы органа обоняния – носа, органа позволяющего определить запахи, сравнить с особенностями восприятия запахов некоторыми животными.

- Сформировать вместе с детьми рекомендации по охране этого важного органа.

- Способствовать формированию эмоционально-положительного отношения к процессу экспериментирования.

Тема: «В мире электричества»

Занятие: «Как увидеть и услышать электричество»

Опыты: «Чудо прическа», «Волшебные шары», «Вертушка »

Цель:

- Познакомить детей с электричеством, как особой формой энергии.

- Развивать познавательную активность ребенка в процессе знакомства с явлениями электричества, с его историей. Познакомить с понятием «электрический ток». Объяснить природу молнии.

- Формировать основы безопасности при взаимодействии с электричеством.

Занятие: «Электроприборы»

Цель:

- Развивать способности ребенка обращаться с элементарными электрическими приборами.

- Формировать представление о материалах, проводящих электрический ток (металлы, вода) и изоляторах – материалах вообще не проводящих электричество (дерево, стекло и др.). Познакомить с устройством некоторых электрических приборов (фен, настольная лампа).

- Совершенствовать опыт безопасного использования электрических приборов (нельзя прикасаться к оголенным проводам, вставлять в розетку металлические предметы с электрическими проводами, можно взаимодействовать только сухими руками).

- Развивать любознательность.

Тема: «Вещество. Камни»

Занятие: «Какими бывают камни?»

Цель:

- Развивать интерес к камням, умение обследовать их и называть свойства (крепкий, твердый, неровный или гладкий, тяжелый, блестящий, красивый). Дать представление о том, что камни бывают речными и морскими, что многие камни очень твердые и прочные, поэтому их широко используют в строительстве зданий, мостов, дорог.

- Познакомить с ценными камнями, которые используются для украшения построек и изготовления памятников, сувениров (гранит, мрамор). Показать изделия из драгоценных камней.

- Учить классифицировать камни по разным признакам. Поддерживать интерес к опытнической работе.

- Развитие тактильных ощущений, умение делать выводы, отстаивать свою точку зрения.

Беседа: «Живые камни»

Цель:

- Познакомить с камнями, происхождение которых связано с живыми организмами, с древними ископаемыми.

На прогулке:

1.Рассматривание камней (вид, форма, структура, свойства)

2. Выкладывание рисунков из камней

3.Строительные игры (строительство и украшение построек)

Тема: «Вещество. Вода и ее свойства»

Занятие: «Вода в природе и в быту».

Цель:

- Уточнить знания детей о местонахождении воды в природе и быту по одному из свойств текучести.

- Закрепить знания свойств воды: прозрачность, текучесть, способность растворять. Выработать умение определять температуру воды (холодная, горячая, теплая) на ощупь. Продолжать развивать познавательный интерес, наблюдательность, мыслительную деятельность.

- Учить детей делать простейшие умозаключения, активизировать словарный запас: прозрачная, тает, переливается, холодная, горячая.

- Соблюдение правил по технике безопасности.

Беседа: «Вода – помощница »

Цель:

- Обобщить, уточнить знания детей о воде: течет, без цвета, без запаха. Используя модели, закрепить знания о воде, как средство обитания некоторых животных. Рассказать об использовании воды, о том, что воду надо беречь, что можно пить только чистую и кипяченую воду. В

- воспитывать у детей желание беречь воду, закрывать плотно кран.

«Вода – источник жизни»

Цель:

- Показать значение воды в жизни живой природы. Рассказать о том, какой путь проходит вода, прежде чем попадает в наши дома.

- Закрепить знания о воде и о том, как человек ее использует.

- Формировать привычку бережно и разумно использовать воду.

Материалы : 3-х литровая банка с водой, 2 стакана с чистой и грязной водой, поваренная морская соль, поднос, лейка, бумажные цветы, стаканчики с водопроводной водой.

Литература: Дошкольное воспитание - 2005 г, № 7, с.30.

Зенина Т.Н. конспекты занятий по ознакомлению дошкольников с природными объектами. – М., 2006 г., с.11.

Опыт: «Вода – растворитель»

Цель:

- Уточнить знания детей о значении воды в жизни человека.

- Закрепить свойства воды – вода растворитель. Объяснить, почему вода иногда нуждается в очистке и дать элементарные представления о процессе фильтрации.

- Развивать навыки лабораторных опытов, по схемам – закрепить умение работать с прозрачной стеклянной посудой, соблюдая правила техники безопасности с незнакомыми растворами.

Тема: «Магнитизм»

Занятие «Магнит – фокусник»

Цель:

- Познакомить детей с магнитом.

- Выявить его свойства, взаимодействия магнита с разными материалами и веществами.

Опыты: «Магнитные силы», «Мы – фокусники», «Притягиваются – не притягиваются»

На прогулке: находим предметы, к которым притягивается магнит.

Тема: «Вещество.Песок и глина»

Занятие: «Песок и глина»

Цель:

- Показать разнообразие объектов неживой природы. Сравнение песчинок по форме, цвету, размеру.

- Учить детей делать выводы, соблюдать технику безопасности при проведении опытов. В процессе исследовательской деятельности формировать у детей знания о свойствах глины. Предоставить ребенку возможность самому найти ответы на вопросы: «Как и почему?» и сделать выводы; при проведении опытов развивать мышление, логику, творчество ребенка. Наглядно показать связи между живым и неживым в природе.

- Активизировать словарь: «вязкая, пластичная, маслянистая, гибкая» и т.п.

Опыты: «Сравнение свойств песка и глины»

Цель:

- Познакомить детей со свойствами и качеством песка, глины, учить делать выводы о свойствах, сравнивая их экспериментальным путем. Стимулировать самостоятельное формирование выводов при проведении опытов.

- Воспитывать соблюдение техники безопасности.

Литератур а: Рыжова Н. А. «Что у нас под ногами» с. 29

Беседа: «Животные и песок»

Цель:

- Дать детям представление о взаимосвязях, существующих в природе, о пустыне. Объяснить зависимость внешнего вида животного от факторов неживой природы.

- Развивать способность делать умозаключения, анализировать, сравнивать, классифицировать.

Тема: «Вещество. Воздух и его свойства»

Занятие: «Продолжаем знакомство со свойствами воздуха »

Цель:

- Продолжить знакомство детей со свойствами воздуха, и ролью в жизни человека, растений, животных. Дать знания о неживой природе и о том, что воздух – условие жизни всех существ на земле. Опытническим путем закрепить знания детей о воздухе.

- Воспитывать интерес к окружающей жизни, любознательность.

Опыты: «Где теплее?», «Подводная лодка», «Упрямый воздух», «Что быстрее?»

Цель:

- выявить, что теплый воздух легче холодного и поднимается вверх

Материал: Два термометра, посуда с горячей водой

Цель:

- Обнаружить, что воздух легче воды, выявить, как воздух вытесняет воду

Цель:

- Обнаружить, что воздух сжимается

Цель:

- Обнаружить атмосферное давление

Занятие: «Неизвестное – рядом»

Цель:

- Расширять знания детей о жизни древнего человека, об открытии человеком огня. Как огонь дошел до наших дней, как он помогает человеку.

- Формировать представление о том, что при горении изменяется состав воздуха (кислорода становится меньше), что для горения нужен кислород. Познакомить со способами тушения пожара. При горении образовывается пепел, зола, угарный газ.

- Соблюдение правил безопасности при проведении опытов.

Тема: «Солнце. Земля и ее место в солнечной системе»

Занятие: «Солнце, Земля и другие планеты»

Цель:

- Дать детям первоначальные представления о строении Солнечной Системы о том, что Земля уникальная планета.

- Развивать любознательность. На основе опытов дать представление о холодности планет. Чем дальше планеты от Солнца, тем они холоднее и чем ближе, тем горячее.

Занятие: «Этот загадочный космос»

Цель:

- Познакомить детей с символикой созвездий. Вызвать интерес к космическому пространству.

- Расширять представления о профессии космонавта.

- Активизировать словарный запас: космос, космонавт, космическая невесомость.

Тема: «Свет и цвет»

Занятие: «Откуда радуга берется?».

Цель:

- Развивать аналитические способности детей. Познакомить их с солнечной энергией и особенностями ее проявления.

- Воспитывать интерес к познанию закономерностей, существующих в неживой природе.

Опыт: «Волшебный круг».

Цель:

- Показать детям, что солнечный свет состоит из спектра.

- Развивать интерес к неживой природе.

- Формировать умение делать выводы, выдвигать гипотезы.

Беседа: «Свет вокруг нас».

Цель:

- Дать детям представление о свете. Определить принадлежность источников света к природному или рукотворному миру, их назначение. Опытническим путем определить строение рукотворных источников света. Классификация предметов, дающих свет на рукотворный и природный мир.

- Закрепить умение работать в группе.

- Обогащать и активизировать словарь детей.