Скелет составляет опору всего организма. Отдельные части скелета служат защитой таких важнейших органов, как мозг, сердце, лёгкие и др. Кроме этого, костная система в сочетании с мышечной системой образует органы движения человека, при этом кости являются рычагами, приводимыми в действие при посредстве прикреплённых к ним мышц. Нервная система даёт импульсы к сокращению мышц.

Скелет у ребёнка закладывается ещё в раннем утробном периоде и состоит преимущественно из хрящевой ткани. Ещё в утробном периоде хрящевая ткань начинает заменяться костной тканью. Процесс окостенения протекает постепенно, и не все кости скелета окостеневают одновременно. Процесс окостенения завершается к 20-25 годам.

В химическом составе костной ткани в течение всей жизни человека вплоть до глубокой старости происходят изменения. В младших возрастах в костной ткани очень мало солей кальция и фосфора. В связи с тем, что в костях у детей мало солей кальция, а преобладают органические элементы, и процессы окостенения далеко ещё не завершены, скелет детей обладает большой эластичностью и может легко подвергаться искривлениям.

Позвоночник у взрослого человека имеет три кривизны. Одна из них - шейная - имеет выпуклость вперёд, вторая - грудная - обращена выпуклостью назад, третья - поясничная кривизна направлена вперёд. У новорожденного позвоночный столб почти не имеет изгибов. Первая шейная, кривизна образуется у ребёнка уже тогда, когда он начинает самостоятельно держать голову. Второй по порядку образуется поясничная кривизна, выпуклостью тоже обращенная вперёд, когда ребёнок начинает стоять и ходить. Грудная кривизна, обращенная выпуклостью назад, формируется последней и уже к 3-4 годам позвоночник ребёнка приобретает характерные для взрослого человека изгибы, но они пока ещё не стойки. Вследствие большой эластичности позвоночника эти изгибы у детей в лежачем положении сглаживаются. Лишь постепенно, с возрастом, кривизны позвоночника укрепляются, и к 7 годам устанавливается постоянство шейной и грудной кривизны, а к наступлению половой зрелости - поясничной.

Лишь постепенно, по мере роста ребёнка, происходит процесс окостенения позвоночника. До 14 лет пространства между телами позвонков ещё заполнены хрящом. На 14-15 году между позвонками появляются новые точки окостенения в виде тонких пластинок на верхней и нижней поверхности позвонков. Только к 20 годам эти пластинки срастаются с телом позвонка. Линия их срастания остаётся выраженной до 21 года. Вершины поперечных и остистых отростков позвонков до 16 -20 лет тоже остаются покрытыми хрящом, когда на них появляются точки окостенения. Срастание хрящевых пластинок с дужками завершается после 20 лет.

Эти особенности развития позвоночника ребёнка и подростка обусловливают лёгкую его податливость и возможные искривления при неправильных положениях тела и длительных напряжениях, особенно односторонних. В частности, искривления позвоночника бывают при неправильной посадке на стуле или за партой, особенно в тех случаях, когда школьная парта неправильно устроена и не соответствует росту детей; при спанье продолжительное время при согнутом туловище на одном боку и др. Искривления позвоночника могут быть в виде изгиба шейной (особенно у младенцев при неправильном ношении их на руках) и грудной частей позвоночника в сторону (сколиоз). Сколиозы грудной части позвоночника наиболее часто встречаются в школьном возрасте как последствие неправильной посадки. Передне-заднее искривление грудной части позвоночника (кифоз) также наблюдается в результате длительной неправильной посадки. Искривления позвоночника могут быть также в виде чрезмерного изгиба в поясничной части (лордоз). Вот почему школьная гигиена придаёт столь большое значение правильно устроенной парте и предъявляет строгие требования к посадке детей и подростков.

Срастание отрезков грудинной кости также происходит сравнительно поздно. Так нижние отрезки грудины срастаются в 15-16 лет, а верхние отрезки только к 21-25 годам, и самостоятельной остаётся только рукоятка грудины. При длительной неправильной посадке в тех случаях, когда ребёнок или подросток опирается грудью о край крышки парты, может произойти изменение грудной клетки и могут иметь место нарушения в её развитии. Это в свою очередь неблагоприятно отражается на нормальном развитии и деятельности лёгких, сердца и крупных кровеносных сосудов, находящихся в грудной клетке.

Развитие костей таза у детей, особенно девочек, также представляет интерес в гигиеническом отношении. Таз взрослого человека состоит из двух безымённых костей и вклиненной между ними крестцовой кости. Последняя представляет сросшиеся между собой пять тазовых позвонков. Таз у детей отличается тем, что каждая безымённая кость состоит у них из трёх самостоятельных частей, примыкающих друг к другу: подвздошной кости, седалищной и лобковой. Только примерно с 7 лет эти кости начинают срастаться между собой, и процесс их срастания в основном заканчивается к 20-21 годам, когда безымённая кость становится единой. Это обстоятельство необходимо учитывать, особенно в отношении девочек, поскольку у них в тазу заключены половые органы . При резких прыжках с большой высоты на твёрдую поверхность может произойти незаметное смещение несросшихся ещё костей таза и в последующем неправильное их сращение.

Изменению формы таза содействует также ношение девочками подростками обуви на высоких каблуках. Человеческая стопа имеет форму свода, основаниями которого служат задний упор пяточной кости, а впереди - головки первой и второй плюсневых костей. Свод обладает способностью эластического растяжения, «пружинит», благодаря чему смягчаются удары о почву. Узкая обувь, стягивая стопу, затрудняет работу свода как пружины и ведёт к образованию плоской стопы (сглаживается свод). Высокие каблуки изменяют форму свода и распределение нагрузки на стопу, переносят центр тяжести вперёд, вследствие чего приходится наклонять туловище назад, чтобы при ходьбе не падать вперёд. Постоянное ношение обуви на высоких каблуках приводит к изменению формы таза. При не вполне сросшихся костях таза это отклонение туловища и перемещение центра тяжести могут привести к изменению формы таза, и притом в сторону уменьшения выходного отверстия тазовой полости вследствие приближения лобковых костей к крестцу. Вполне очевидно, что для девушки, когда она станет женщиной, это искривление таза может стать роковым и вредно повлиять на родовую функцию.

Черепные кости у новорождённого также находятся в стадии окостенения и ещё не срослись между собой, за исключением верхней челюсти и межчелюстной кости. Черепные кости соединены друг с другом мягкой соединительно-тканной перепонкой. Между ними имеются места, ещё не покрытые костной тканью, своеобразные перепончатые пространства - большой и малый роднички, покрытые соединительной тканью. Малый родничок зарастает к 2-3 месяцам, а большой к 1 году уже покрыт костной тканью. Черепные швы окончательно срастаются только к 3-4 годам, иногда позже. У детей в раннем возрасте мозговая часть черепа более развита, чем лицевая.

Наиболее интенсивно кости черепа растут в течение первого года. В последующие годы рост черепа происходит неравномерно: периоды сильного роста сменяются периодами относительного затишья. Так, сравнительно сильный рост черепа происходит от рождения до 4 лет, от 6 до 8 лет и от 11 до 13 лет. С 7 до 9 лет происходит сильный рост основания черепа. В периоде от 6 до 8 лет уже заметно сильное развитие лицевой части черепа. Но наиболее интенсивное развитие лицевой части черепа начинается с 13 до 14 лет и в дальнейшем протекает в периоде полового созревания , когда устанавливается окончательное соотношение между мозговой и лицевой частью черепа.

Окостенение трубчатых костей, составляющих скелет конечностей, начинается ещё в утробном периоде и протекает крайне медленно. Внутри средней части трубчатой кости (диафиз) образуется полость, которая заполняется костным мозгом. Концы длинных трубчатых костей (эпифизы) имеют свои отдельные точки окостенения. Полное срастание диафиза и эпифизов завершается в возрасте от 15 до 25 лет.

Развитие процесса окостенения кисти руки имеет большое значение в гигиеническом отношении, поскольку при посредстве кисти ребёнок учится писать и производить различные трудовые движения. У новорожденного запястных костей совсем ещё нет и они только ещё намечаются. Процесс развития их протекает постепенно, и они становятся ясно видимыми, но ещё не вполне развитыми только у детей 7 лет. Лишь к 10-13 годам завершается процесс окостенения запястья. Процесс окостенения фаланг пальцев руки заканчивается к 9-11 годам.

Эти, особенности окостенения кисти руки имеют важное значение для правильной постановки обучения детей письму и трудовым процессам. Вполне очевидно, что для не вполне окостеневшей кисти руки ребёнка необходимо давать доступную для него по размеру и форме ручку для письма. В связи с этим становится понятными то, что быстрое (беглое) письмо детям младших классов не удаётся, в то время как для подростков, у которых процесс окостенения кисти руки заканчивается, в результате постепенного и систематического упражнения беглое письмо становится доступным.

Из изложенного видно, что не только у детей младших возрастов, но и у подростков, учащихся в старших классах, процессы окостенения ещё не полностью завершены и во многих частях скелета они продолжаются вплоть до периода возмужалости. Описанные особенности развития костей у детей и подростков выдвигают ряд гигиенических требований, которые уже частично указаны выше. В связи с тем, что процесс окостенения скелета ребёнка дошкольного и школьного возраста ещё не закончен, неправильная организация учебно-воспитательной работы и принуждение ребёнка к непосильным для его возраста упражнениям моторного аппарата могут принести ему большой вред и быть причиной калечения детского скелета. Особенно опасны в этом отношении чрезмерные и односторонние физические напряжения.

Умеренные и доступные для детей физические упражнения, наоборот, являются одним из средств укрепления костной ткани. Чрезвычайно существенны для растущего организма физические упражнения, связанные с дыхательными движениями и влекущие за собой расширение и спадение грудной клетки, поскольку они содействуют её росту и укреплению костной ткани.

Упражнения верхней и нижней конечностей усиливают процессы роста длинных костей, и, наоборот, отсутствие движений, давление на костную ткань (путём пеленания, сдавливающей тело одежды и т. п.), неправильное положение тела влекут за собой замедление процессов роста костной ткани. На развитие костей, их химического состава и прочности оказывают определённое влияние условия питания и внешней среды, окружающей ребёнка и подростка.

Для нормального развития костной ткани у детей необходимы наличие доброкачественного воздуха, обилие света (особенно постоянный доступ прямых солнечных лучей), свободные движения всех членов организма и рациональное питание организма.

Костная система новорожденного характеризуется наличием большого количества хрящевой ткани,

ретикулярным строением костей, в которых гаверсовы каналы имеют неправильную форму, богатой сосудистой

сетью в области шейки кости (областях с большим пролиферативным развитием), значительной толщиной

надкостницы. Вес хрящей и костей, из которых состоит скелет составляет 15-20 % общего веса тела. Процесс

окостенения скелета начинается с появления ядер окостенения в соединительнотканных и хрящевых моделях

костей. Ядра окостенения, которые появляются во внутриутробной жизни называются первичными ядрами, а те,

которые появляются после рождения - вторичными. Полностью скелет развивается при появлении 806 ядер

окостенения.

Очередность появления ядер окостенения носит наследственный характер, но время появления и скорость их

развития зависят от целого ряда факторов: этно-территориальной, половой принадлежности, социальных условий.

Обычно у девочек время появления ядер окостенения и их развитие наступают раньше, чем у мальчиков. В

грудном возрасте разница во времени появления ядер окостенения равна приблизительно 1 неделе, у детей до 5

лет составляет год и более. В длинных трубчатых костях окостенение диафиза происходит во внутриутробном

периоде. К моменту рождения точки окостенения могут появляться в дистальном эпифизе бедренной кости и

проксимальном эпифизе большеберцовой, что служит признаком доношенности плода. Далее последовательно

появляются точки окостененя в апофизах, последним окостеневает метафиз, что свидетельствует об окончании

роста скелета.

У новорожденного в скелете всего 28 г. Cа, у годовалого - увеличивается в 3 раза, в 18 лет - 1035 г. Са.

Особенности черепа новорожденного.

Череп новорожденного имеет относительно большие размеры. Лицевой отдел значительно меньше мозгового

(соотношение 1/4 , у взрослого - 1/2). Преобладание мозгового отдела связано с бурным развитием ЦНС

(головного мозга) во внутриутробном периоде. Недоразвитие альвеолярных отростков, отсутствие зубов,

недоразвитие параназальных пазух и носовой полости в целом, сглаженный рельеф костей лицевого черепа

обуславливают меньшие размеры лицевого черепа.

В костях крыши черепа имеется большое количество соединительной ткани. Края костей ровные, промежутки

между ними заполнены соединительной тканью, что создает относительную подвижность костей для

приспособления головки к родовым путям (явление коноригурации). В области углов теменной кости

соединительная ткань сохраняется в виде родничков. Сосцевидный и шиловидный роднички имеют небольшие

размеры, и в норме закрываются к моменту рождения (или на первом месяце после рождения), затылочный - в

первом полугодии, лобный имеет вид ромба, большие размеры закрываются на втором году жизни. Череп

новорожденного имеет вид пятиугольника, так как хорошо выражены теменные, затылочный и лобные бугры

(первичные точки окостенения покровных костей черепа).

В костях основания черепа сохраняется большое количество хрящевой ткани, которая в постнатальном

периоде окостеневает и остается в виде временных и постоянных синхондрозов. Ячейки сосцевидного отростка

находятся в зачаточном состоянии, их постоянное формирование идет к 3-м годам.

Череп от момента рождения до конца жизни претерпевает большие изменения.

Первый период от рождения до 7 лет.

В первые 6 месяцев после рождения объем мозгового черепа увеличивается в 2 раза, углубляются черепные

ямки. На первом году жизни исчезают хрящ в затылочной кости и перепончатая ткань черепа. Начинается

формирование швов. Кости становятся более рельефны.

От 1 до 2 лет объем мозгового черепа утраивается, а до 5 лет достигает? объема черепа взрослого

человека. Наблюдается равномерный рост мозгового и лицевого черепа, голова становится шире. Основание

достигает величины взрослого. Окончательно формируется диаметр большого затылочного отверстия. За счет

роста зубов высота верхней и нижней челюсти увеличивается, что отражается на форме лица, ротовой и носовой

полости (развитие параназальных пазух). Важным моментом является формирование швов (приблизительно в 3

года).

Sufura metorica закрывается к 5 годам. Раннее закрытие швов приводит к формированию конической формы

головы.

Второй период от 8 до 13-14 лет - относительное замедление роста костей черепа, хотя отмечается

значительное увеличение полости носа, верхней челюсти, глазниц.

Третий период от начала полового созревания (14 -16 лет) до 20 - 25 лет , когда заканчивается рост.

Лицевой череп относительно мозгового растет более интенсивно (особенно у мужчин). Увеличиавется

основание черепа не только в поперечном, но и в переднезаднем направлении. Оформляются воздухоносные

пазухи, бугры, выступы, надпереносье и борозды.

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОЕДИНЕНИЙ.

У новорожденного имеются все виды соединений за исключением швов. Синовиальные соединения или

суставы у новорожденного в основном сформированы и имеют все три суставных компонента - суставную сумку,

суставные поверхности и суставную щель. Рельеф поверхностей во многих суставах выражен не четко, ряд

суставов имеет неконгруентные суставные поверхности. Суставные диски, мениски, суставные губы тонкие,

сформированы не полностью. Суставные капсулы суставов туго натянуты, а большинство связок отличаются

недостаточной дифференцировкой образующих их рыхло расположенных волокон.

Наиболее интенсивно идет развитие суставов в возрасте до 2 - 3 лет в связи с нарастанием двигательной

активности. У детей 3 - 8 лет значительно увеличивается объем движений в суставах, одновременно идет процесс

коллагенизации суставных капсул и связок. В период с 9 до 12 лет процесс перестройки суставного хряща

замедляется. Формирование суставных поверхностей, капсулы и связок завершается в основном в 13-16 лет.

Позвоночный столб.

Позвоночник у новорожденного не прямой, но и не имеет четких изгибов. Только на 3-4 месяце жизни ребенок

начинает держать голову и появляется шейный изгиб - шейный лордоз (изгиб вперед). Когда ребенок начинает

сидеть (4-6 месяц жизни), формируется грудной кифоз (изгиб кзади). Позднее появляется поясничный лордоз,

который формируется в связи с переходом в вертикальное положение. Окончательное формирование изгибов

позвоночника заканчивается к 18-25 годам.

Межпозвоночные диски у новорожденного относительно толще, чем у взрослого и составляют около половины

длины всего позвоночного столба. Студенистое ядро очень развито у ребенка и содержит большое количество

воды (88 %). Фиброзные кольца хорошо васкуляризированы до юношеского возраста, обратное развитие сосудов

начинается приблизительно с 13 лет и полностью заканчивается к 25 годам. Благодаря большому объему

межпозвоночного хряща подвижность позвоночника значительно больше по сравнению со взрослым.

У ребенка после рождения продолжаются рост и дифференциация костной , формирование скелета. В организме функции костной ткани многообразны: во-первых, это опора и защита внутренних органов, костного мозга; во-вторых, кости, по сути, являются резервуаром неорганических (кальция, фосфора, магния) и некоторых органических веществ; в третьих, костная ткань в экстремальных условиях является защитой от ацидоза, после исчерпывания функций почек и легких; в четвертых, она является «ловушкой для чужеродных веществ» (тяжелые, радиоактивные и т. д.).

Архитектонику костной ткани можно разделить на два типа: трабекулярную и губчатую. Трабекулярная кость по своей структуре напоминает решетчатое строение, окружающее сосуды. Остеофиты в ней разбросаны по всей структуре. У плода и эмбриона практически все кости скелета имеют трабекулярное строение. После рождения такая структура сохраняется в позвонках, плоских костях, а также в трубчатых костях, являясь временной структурой при образовании пластинчатой кости.

Плотная кость - это окончательная структура, свойственная скелету взрослого человека. Она состоит из системы гаверсовых каналов и построена из твердого кальцифицированного матрикса. Остеофиты в ней расположены упорядоченно и ориентированы вдоль сосудистых каналов. Развитие плотной кости постепенное, по мере увеличения двигательной нагрузки.

Основными клеточными элементами костной ткани являются остеоцит, остеобласт и остеокласт. Остеогенез у человека уникален и отличается от всех представителей животного мира. Окончательная структура кости формируется после рождения, что связано с началом устойчивой ходьбы.

К моменту рождения у ребенка диафизы и эпифизы трубчатых костей уже представлены костной тканью. Из хрящевой ткани состоят все губчатые кости (кисти, стопы, череп). К рождению в этих костях образуются ядра окостенения, дающие рост плотной кости. По точкам окостенения можно судить о биологическом возрасте ребенка. Рост трубчатых костей происходит за счет ростовой хрящевой ткани. Удлинение костей происходит за счет роста хрящевой ткани в длину. Рост кости в ширину происходит за счет надкостницы. При этом со стороны костномозгового канала кортикальный слой надкостницы подвержен постоянной резорбции, вследствие чего при росте кости в поперечнике увеличивается объем костномозгового канала.

После рождения кость в своем развитии многократно перестраивается - от грубоволокнистого строения до структурной кости.

С возрастом происходит процесс остеогенеза - перемоделирования костной ткани. Плотность костей нарастает постепенно. Содержание основного минерального компонента костной ткани - гидрооксиапатита - у детей с возрастом увеличивается.

В целом в процессе костного образования выделяют три стадии:

1) образование белковой основы костной ткани; в основном оно протекает внутриутробно;

2) формирование центров кристаллизации (гидрооксиапатита) с последующей минерализацией (остеосинтез); оно свойственно послеродовому периоду;

3) остеогенез, когда происходит процесс перемоделирования и самообновления кости.

На всех стадиях остеогенеза необходимы витамин D и нормальное присутствие в пище ионов Са, Мg, Р. Непременным условием правильного формирования костной системы является пребывание на воздухе, внешняя инсоляция.

При недостатке любого из этих компонентов у ребенка развивается рахит, характеризующийся изменениями костной и мышечной системы, нарушениями со стороны центральной нервной системы.

У детей, в отличие от взрослых, чем меньше возраст, тем обильнее кровоснабжаются кости. Особенно развито кровоснабжение метафизов и эпифизов. К 2 годам формируется единая система внутрикостного кровообращения, хорошо развиты сеть эпиметафизарных сосудов, ростовой хрящ. После 2 лет число сосудов костей значительно уменьшается и снова увеличивается к пубертатному периоду.

Надкостница у детей толще, чем у взрослых. За счет нее происходит рост кости в толщину. Костномозговые полости формируются с возрастом. К 12 годам кость ребенка уже напоминает кость изрослого человека.

В развитии костей у детей можно выделить периоды, когда кости особенно чувствительны к вредным факторам.

1. Грудной период, ранний или преддошкольный период, первые 3 года жизни, когда происходят рост и кальцификация кости, насыщение и депонирование минеральных веществ (кальций, фосфор). Легко возникают различные остеопатии - рахит, рахитопо-добные состояния. Поэтому особое значение имеет рациональное вскармливание ребенка, соблюдение им режима дня.

2. Школьный и подростковый периоды, когда завершается дифференцировка и накопление массы кости. У детей наблюдаются пограничные остеохондропатии. Факторы риска нарушения костеобразования у детей - это нарушения питания, неадекватные физические нагрузки.

Череп

Череп у новорожденного состоит из множества костей. Такие швы, как стреловидный, венечный, затылочный, открыты. Их закрытие начинается к 3-4-месячному возрасту. У доношенных детей к рождению боковые роднички закрыты. Задний, или малый, родничок, находящийся на уровне затылочных и теменных костей, бывает открыт у 25% новорожденных. Он закрывается к 4-8 неделям жизни ребенка. Большой родничок находится в месте соединения теменных и лобных костей, или венечного и стреловидного швов. Он всегда открыт, и его величина у новорожденного колеблется от 3х3 см до 1,5х2 см. В норме большой родничок закрывается к 10-18 месяцам.

Форма головы у детей может быть различной, но чаще она округлая, симметричная. Лицевой череп развивается с возрастом.

Позвоночник

Позвоночник человека - уникальное костное образование, способствующее его прямохождению, которое формируется параллельно росту ребенка. Постепенно, с возрастом позвоночник приобретает свои изгибы, принимающие на себя перемещение центра тяжести идущего или стоящего человека.

Первые изгибы позвоночника появляются с начала удержания головы и плечевого пояса, и к 2-4 месяцам формируется передний изгиб шейной части позвоночника. После развития умения прямостояния и ходьбы формируются изгиб кпереди в поясничной части позвоночника и почти одновременно грудной изгиб позвоночника. Неравномерность роста отдельных сегментов тела, позвоночника, головы и конечностей приводит к тому, что центр тяжести тела в процессе роста детей существенно перемещается. Так, если у новорожденного в вертикальном положении центр тяжести находится на уровне processus xyphoideus, то у ребенка более старшего возраста он перемещается вниз, но не достигает уровня пупка. В возрасте 5-6 лет центр тяжести уже ниже пупка, а к 13 годам - ниже уровня гребешков подвздошных костей.

У детей, в отличие от взрослых, фиксация позвоночника неустойчивая, несовершенная, и под влиянием внешних факторов (неправильная поза) могут возникать стойкие деформации костей позвоночника (сколиозы и патологические осанки).

Грудная клетка

Чем меньше ребенок, тем его грудная клетка относительно шире и короче, при этом ребра располагаются горизонтально. Грудная клетка ребенка более округлая, чем у взрослого человека. Поперечный ее размер у новорожденного больше среднепродольного на 25%, грудная клетка у них находится в состоянии как бы вдоха. В дальнейшем происходит рост грудной клетки в длину, при этом ребра опускаются, образуя с позвоночником тупой угол, интенсивно растет ее передний диаметр. В 3 года формируется эффективное реберное дыхание. К 12 годам грудная клетка переходит в состояние максимального вдоха, а к 15 годам завершается окончательное увеличение ее поперечного диаметра.

Кости таза у детей раннего возраста напоминают воронку. Формирование половых различий таза начинается в пубертатном возрасте.

Методы исследования костной системы и суставов

Данные по анамнезу заболевания костной системы обычно собирают со слов родителей, ближайших родственников или лиц, занимающихся воспитанием ребенка. Дети старшего возраста могут сами существенно дополнить историю заболевания. При расспросе обращают внимание на сроки появления тех или иных изменений. Во-первых, выявляют наличие болей (артралгий, миалгий, осалгий), во-вторых - изменения конфигурации костей и суставов, в третьих - состояние подвижности в суставах. При жалобах на боли отмечают их локализацию, симметричность, характер и интенсивность, продолжительность, периодичность. Затем расспрашивают о факторах, способствующих усилению или исчезновению болей (тепло, покой, лекарственные препараты). Следующий момент - установление нарушений подвижности (утренняя скованность, ограничение движений из-за боли и др.). После этого расспрашивают о связи начала и появления болей или изменений со стороны суставов, костей с каким-либо заболеванием (предшествующие инфекции, травмы).

Осмотр проводят сверху вниз (голова, туловище, конечности), при этом важно хорошее освещение. У детей раннего возраста обращают внимание на патологические изменения формы головы, которые особенно часто отмечаются при рахите. Кости черепа могут быть скошенными, асимметричными, увеличиваются лобные, теменные и затылочные бугры. Часто появляются уплотнение затылочной кости и ее сглаженность.

При врожденном сифилисе может развиваться патологическая ломкость костей черепа. У новорожденных детей деформация черепа, связанная с родовой травмой, проявляется черепицеобразным расположением костей (находят друг на друга), их вдавлением или выпячиванием, часто с последующими поднадкостничными кровоизлияниями (кефалогематомы). Могут наблюдаться и мозговые грыжи.

Голову измеряют с целью оценки физического развития или для выявления патологии (микро- и макроцефалии).

Микроцефалия развивается внутриутробно или при раннем закрытии швов (на фоне гипервитаминоза витамина D). Большая голова при макроцефалии как патологическое состояние чаще всего развивается при нарушении гемоликвородинамики - гидроцефалия. При этом роднички и даже швы всегда открыты.

При осмотре обращают внимание на возрастную пропорциональность развития лицевого и мозгового черепа.

Затем осматривают грудную клетку. Обращают внимание на ее форму, симметричность, равномерность участия в акте дыхания, различные деформации («куриная грудь», воронкообразная грудная клетка, перипневмоническая борозда Филатова-Гаррисона, сердечный горб и т. д.), свидетельствующие о врожденном или приобретенном дефекте.

Оценивают осанку ребенка в положении стоя: пятки вместе, руки по швам. При нарушениях осанки имеются боковые искривления позвоночника - сколиоз, отставание лопаток от грудной клетки, сутулость, патологический лордоз (усиление изгиба позвоночника вперед) и кифоз (усиление изгиба позвоночника назад). Особенно часто отмечаются искривления позвоночника вбок - сколиоз (это всегда патология). Подозрение на сколиоз должно быть обязательно подтверждено рентгенологически.

Необходимо исследовать болезненность позвонков при ощупывании и движении, особенно если ребенок жалуется на боли в позвоночнике.

Осмотр верхних конечностей производят с целью определения их длины и наличия деформации. Существуют нормативы развития конечностей у детей различного возраста. Длиннорукость чаще выявляют при заболеваниях соединительной ткани (болезнь Марфана). Укорочение конечностей связано с болезнью Дауна и хондродистрофией. Осматривают также и пальцы на предмет выявления симптома «барабанных палочек», остеопатий, артритов и других изменений.

При осмотре нижних конечностей у новорожденного обращают внимание на симметричность ягодичных складок, количество складок на внутренней поверхности бедер (при врожденном вывихе тазобедренного сустава складок больше), укорочение конечностей, Х- или О-образное искривление голеней (при рахите). Часто у детей старшего возраста диагностируют плоскостопие, являющееся патологическим состоянием. Для его определения проводят плантографию - изучают отпечаток стопы на листе бумаги.

Быстрому скрининговому осмотру костной системы и его протоколированию помогает следующая стандартная последовательность:

1. Осмотр в фас, руки вытянуты вдоль туловища. При этом определяют форму ног, положение головы, симметричность плеч, треугольников талии, исключают деформацию грудной клетки, симметричность бедер.

2. Осмотр сбоку. Определяют форму грудной клетки, живота, выступание лопаток, форму спины.

3. Осмотр со спины. Выявляют симметрию углов лопаток, форму позвоночника, форму ног, ось пяток.

4. В конце осмотра предлагают ребенку пройти по кабинету для выявления нарушений походки.

По результатам осмотра проводят тестирование: 1) без отклонений - по всем пунктам отрицательные значения; 2) незначительные отклонения, требующие наблюдение педиатра - при положительных ответах на вопросы 3-7; 3) значительные отклонения, требующие дообследования и лечения у ортопеда или вертебролога - положительные ответы на 5 вопросов (1, 2, 8, 9, 10).

Пальпация костей - врачебная процедура. Она направлена на Выявление размягчения костей, состояния родничков или швов черепа у новорожденных и грудных детей. Пальпируют также ребру, кости конечностей, обследуют суставы и на основании изменений их формы, размера и объема движений судят о той или Иной патологии. Если возникает необходимость, назначают рентгенологическое исследование. Его проводят при подозрении на Воспалительно-дистрофические изменения костей, суставов; при опухолях костей, для определения костного (биологического) возраста, при диагностике заболеваний, сопровождающихся остеопорозом, размягчением костей. Для диагностики заболевания костной системы применяют также лабораторные методы: определяют уровень Са, Р, щелочной фосфатазы в крови и моче.

Зубы

У детей первыми зубами являются молочные зубы. Они прорезываются в определенной последовательности.

Большое значение имеет становление прикуса молочных зубов. Он формируется к 2,5-3,5 годам и характеризуется следующими позициями:

1) малые промежутки между зубами;

2) отсутствие стертости зубов;

3) дистальные поверхности верхнего и нижнего зубных резцов расположены в одной фронтальной плоскости;

4) ортогнатический прикус, когда верхние резцы немного прикрывают нижние резцы.

Следующий период развития зубов начинается в возрасте 3,5 - 6 лет. В это время возникают междузубные щели (диастемы) - между резцами или тремы - между другими зубами. Зубы уже стираются, нижние и верхние не совпадают. Ортогнастический прикус переходит в прямой. Молочный прикус зубов имеет большое значение для формирования умения пережевывать пищу и развития речи.

Период сменного прикуса начинается с появления постоянных зубов, при этом сохраняются и молочные зубы. Первые постоянные зубы прорезываются в 5 лет - это первые моляры. Затем последовательно выпадают молочные и появляются постоянные зубы. К 11 годам прорезываются вторые моляры. Третьи моляры (зубы «мудрости») появляются в возрасте 17-20 лет, а иногда даже позже. Для оценки количества постоянных зубов пользуются следующей формулой:

Х = 4n — 20, где n - возраст ребенка, лет.

У детей любого возраста часто отмечается заболевание зубов - кариес, при котором происходит постепенное разрушение структуры зуба. Поэтому в воспитании ребенка особое место занимает профилактика кариеса.

В этом плане имеют значение рациональное питание, соблюдение принципов вскармливания ребенка грудным молоком. Особое значение придают содержанию в пище фтора, как средства, предотвращающего кариес. Дети должны чистить зубы профилактическими пастами, не содержащими фтора, но он обязательно должен содержаться в пищевых продуктах. Кроме фтора ребенку необходим также кальций.

Рациональное питание должно включать и органические малоусвояемые углеводы. Последние оказывают положительное влияние на рост нормальной флоры ротовой полости. Для правильного развития зубов, профилактики кариеса необходима диета, содержащая крахмал, гликоген, дисахариды, глюкозу. Важно учить ребенка правильно пережевывать пищу. После еды обязательно нужно полоскать рот и чистить зубы пастой, по крайней мере два раза в сутки - вечером и утром.

Детей интересует, как устроен мир и всё в нем. Их любознательность не делает исключения и для человека. Им интересно, как человек устроен, как он видит и слышит, бегает и прыгает. О скелете человека, который не увидишь, как кожу или глаза, невооруженным взглядом, современные дети узнают из мультиков и комиксов. Это делает скелет в глазах ребенка ещё более интересным.

Но скелет человека с названием костей и мышц в мультфильмах и комиксах не встретишь, а запоминать их понемногу детям не помешает.

Знание о том, как сложно и увлекательно устроен человеческий организм, пробудит в ребенке интерес к биологии, медицине, подтолкнет более осознанно подходить к своему здоровью и здоровью окружающих. Наконец, эти знания пригодятся ему и в школе, где уже в начальных классах знакомятся со строением человека.

Скелет и мышцы – это тот каркас, который определяет форму человека, защищает его внутренние органы и позволяет двигаться. Если бы не скелет, то человек был бы как бесформенная медуза. Мышцы крепятся к скелету и обеспечивают любое наше движение – от взмаха ресниц до поднятия тяжестей.

Кости состоят из органических и неорганических веществ, первые из которых обеспечивают им гибкость, а вторые прочность. Благодаря этому кости необыкновенно упруги и крепки. Добавляет им крепости и одновременно гибкости сложное строение. Любая кость состоит из нескольких слоев.

- Внешний составляет прочная костная ткань.

- Следующий соединительный слой, покрывающий кость снаружи.

- Рыхлая соединительная ткань, в которой заключены кровеносные сосуды.

- На концах находится хрящевая ткань, за счет которой и происходит рост костей.

- Ещё один слой – нервные окончания, по которым передаются сигналы от мозга и обратно.

Внутри костяной трубки заключен костный мозг, который также бывает двух видов. Красный участвует в кроветворении и костеобразовании. Он насыщен сосудами и нервами. Желтый отвечает за рост и крепость костей. Мы видим, что скелет ко всему прочему способствует обновлению крови. Именно здесь рождаются кровяные клетки. Если из-за болезни он перестает выполнять эту задачу, организм умирает.

В организации скелета выделяют несколько групп костей. Одна из них это основная несущая конструкция нашего тела, которая включает позвоночник, кости головы и шеи, грудная клетка и ребра. Вместе они образуют осевой скелет. Вторая часть называется добавочным скелетом и в неё входят косточки, образующие наши руки и ноги, и группы костей, которые обеспечивают их связь с осевым скелетом.

Строение скелета

К костям головы относятся череп и кости среднего уха. Череп вмещает и защищает мозг. Он состоит из двух отделов: мозгового и лицевого. Первый из которых включает восемь костей. В лицевом отделе их пятнадцать.

К костям головы относятся череп и кости среднего уха. Череп вмещает и защищает мозг. Он состоит из двух отделов: мозгового и лицевого. Первый из которых включает восемь костей. В лицевом отделе их пятнадцать.

Кости туловища

В эту часть скелета входит грудная клетка и позвоночник, начиная с шеи. Мы объединяем их, так как они тесно связаны и буквально (грудная клетка крепится к позвоночнику), и по месту нахождения, и по задачам, которые решают. Это одни из самых больших костей человека. Их функция обеспечить защиту сердца, легких и т.п. Среди них выделяют позвоночный столб и грудную клетку.

Позвоночный столб

Позвоночник человека это основная опора всего тела, его главная ось. Именно он обеспечивает наше прямохождение. Благодаря спинному мозгу обеспечивается связь между верхними и нижними частями тела. В нем выделяют пять отделов, состоящих из 32-34 позвонков. Называются они по своему местоположению – шейный, грудной, поясничный, крестцовый и копчиковый.

Грудная клетка

Грудная клетка действительно похожа на клетку, где 12 пар рёбер играют роль решетки за которой прячется сердце, лёгкие, жизненно важные органы. Замыкает её плоская широкая кость, которая называется грудина. Всего к грудной клетке относятся 37 костей.

Грудная клетка действительно похожа на клетку, где 12 пар рёбер играют роль решетки за которой прячется сердце, лёгкие, жизненно важные органы. Замыкает её плоская широкая кость, которая называется грудина. Всего к грудной клетке относятся 37 костей.

Кости верхней конечности

Так ученые и врачи называют наши руки. Объяснять, как много для человека значит возможность выполнять ими и поднятие тяжестей, и вышивание крестиком, думаю не нужно. Но задумайтесь, насколько разные задачи призваны они решать. Этим и объясняется их довольно сложная структура. К костям верхней конечности (ВК) относятся пояс ВК и свободная часть ВК.

Пояс включает в себя лопатку и ключицу, соединенных шаровым суставом с плечевой костью. Здесь же присоединяются мышцы. В свободной части верхней конечности выделяют три отдела – плечо (плечевая кость), предплечье (лучевая и локтевая кости) и кисть. Больше всего косточек именно в этой зоне руки – двадцать семь, они заметно меньше, чем кости предплечья, и отличаются от них по форме.

Тазовый пояс

Этот пояс обеспечивает соединение позвоночника и нижних конечностей, а также вмещает и защищает органы пищеварительной, мочевыделительной и половой систем. Таз состоит из трех сросшихся костей.

Кости нижней конечности

Скелет ноги напоминает строение руки. Они принципиально устроены одинаково, отличаясь величиной и некоторыми другими деталями. Так как именно ноги несут главную тяжесть нашего тела при движении, то они мощнее и крепче, чем кости руки.

Скелет ноги напоминает строение руки. Они принципиально устроены одинаково, отличаясь величиной и некоторыми другими деталями. Так как именно ноги несут главную тяжесть нашего тела при движении, то они мощнее и крепче, чем кости руки.

Какие бывают формы костей

В зависимости от своих функций в организме человека кости различаются между собой по форме. Выделяют четыре вида форм костей:

- Широкие или плоские (например, у черепа);

- Длинные или трубчатые (в основном, в конечностях);

- Короткие, такие, как косточки запястья;

- Несимметричные, имеющие составную форму. Это тазовые кости, позвонки и др.

Мышцы головы и лица

Раньше строение человека, его скелета и перечень мышц могли знать лишь специалисты. Сегодня любой, кому интересна эта тема, могут найти в Интернете подробный анатомический атлас, где приведено подробное описание движений нашего тела и всех его частей, обеспечивающих это. Важнейшую роль в обеспечении движений играют мышцы, органы состоящие из особой эластичной ткани, способной

сокращаться под воздействием нервных импульсов. В теле человека более 640 самых разнообразных мышц. Среди них выделяют различные виды по разным параметрам:

- По функциям, которые они обеспечивают;

- По направлению волокон, из которых они состоят;

- По форме;

- По отношению к суставам.

Разобраться во всем этом не так-то просто, поэтому посмотрим на мышцы в зависимости от того, где на нашем теле они находятся.

Когда мы говорим о движении, то в первую очередь представляем, как работают наши руки и ноги. Между тем мышцы головы и лица тоже напряженно работают, обеспечивая дыхание, мимику, речь, наше питание. Самые сильные мышцы на нашем теле – жевательные.

Мимические мышцы и мышцы глаза, в отличии от всех прочих, не прикреплены к костям. Это позволяет им быть особенно чувствительными и гарантирующими осуществление даже микродвижений. Благодаря этому мы можем передать и радость, и грусть, малейшее изменение эмоций.

Мышцы шеи

Эта группа мышц позволяют нам обернуться, поклониться, проглотить что-либо и заговорить, даже дышать.

Эта группа мышц позволяют нам обернуться, поклониться, проглотить что-либо и заговорить, даже дышать.

Мышцы туловища

Мышцы сухожилиями крепятся к костям и решают разные задачи. – обеспечивают подвижность и возможность сохранять равновесие, фиксируют суставы. По своим функциям и способам действия выделяют те, что синхронно сокращаются при работе или синергисты, и мышцы выполняющие противоположные действия (антогонисты). Чаще всего действия происходят благодаря тому, что одновременно сокращаются одни и расслабляются другие мышцы.

К мышцам туловища относятся поверхностные и глубокие мышцы спины и груди, косые, прямые и пр. мышцы живота.

Мышцы таза

Эти мышцы начинаются на костях таза и позвоночника, прикреплены к верхнему краю бедра и окружают тазобедренный сустав. Среди них выделяют две группы: внутреннюю и наружную.

Мышцы верхних конечностей

Среди этой группы мышц выделяются те же части, что и в костях руки:

- Мышцы пояса ВК;

- Плеча;

- Предплечья, обеспечивающие сгибание и разгибание предплечья, кисти и каждого пальца.

Мышцы нижних конечностей

Благодаря этим мышцам человек ходит и бегает, плавает или прыгает. Для того чтобы обеспечить такие разные действия требуется ни одна группа различных мышц. К ним относятся мышцы бедра, голени и ступни. Это довольно сложная система, включающая мышцы, разные по форме, направлению волокон, по отношению к суставам и прочему, взаимно дополняющие друг друга.

Анатомия мышц Физиология мышц Как работают мышцы

У плода костная система развивается позже других систем. Большая часть скелета новорожденного состоит из хрящевой ткани (позвоночник, запястья и др.); кости его также напоминают хрящ. Костная ткань грудного ребенка имеет особое волокнистое строение; она богата кровеносными сосудами и водой, содержит малое количество минеральных солей. Вследствие этого кости мягки, эластичны, они легко приобретают неправильную форму под влиянием давящей одежды, узкой обуви, при неправильном положении на руках и т.д. К 2-3 годам происходит частичное замещение волокнистой ткани костной тканью с пластинчатой структурой. К 12 годам кости ребенка имеют то же строение как у взрослого.

Голова . У грудного ребенка голова относительно велика. Она составляет ¼ длины его тела, у взрослого же - 1/7-1/8. Лицевая часть черепа мала; в периоде новорожденное имеется расхождение между отдельными костями черепа (швы). Окончательное сращение костей черепа - затылочной, теменных, височных и лобной - происходит к 3-4 годам.

На месте схождения двух теменных и лобной костей находится участок, лишенный костной ткани. Он имеет форму ромба и затянут соединительнотканной перепонкой. Это так называемый большой родничок. Величина его у детей может быть различной. Измерять большой родничок нужно поперек, так как при измерении по 95 диагонали трудно определить место, где угол родничка переходит в шов.

Если от заднего угла большого родничка провести линию вдоль шва между теменными костями, то на месте схождения их с затылочной костью можно прощупать малый родничок, имеющий форму треугольника. Постепенно происходит процесс окостенения - малый родничок зарастает в возрасте около 3 месяцев, а большой - к 12-15 месяцам.

Своевременное заращение родничков и процесс окостенения во всем скелете зависят от правильности питания ребенка, пользования воздухом и светом. Процесс заращения родничка, который происходит на наших глазах, позволяет судить в известной мере о течении процессов окостенения у ребенка.

Два боковых родничка у нижних углов теменных костей зарастают еще во внутриутробном периоде; они бывают открыты лишь у недоношенных детей.

Самый значительный рост черепа наблюдается в течение первого года жизни; до 4 лет он идет довольно интенсивно, в дальнейшем же сильно замедляется.

Позвоночник . У новорожденного позвоночник состоит из хрящевой ткани. В норме позвоночник новорожденного ребенка почти прямой и не имеет изгибов; они появляются постепенно с возрастом по мере развития у ребенка статических и двигательных функций.

Когда ребенок начинает держать голову, появляется шейная кривизна, обращенная выпуклостью вперед (лордоз); на 6-7-м месяце, когда ребенок начинает, сидеть, появляется изгиб в грудной части позвоночника выпуклостью назад (кифоз); при ходьбе образуется поясничная кривизна выпуклостью вперед.

Первоначально эти изгибы позвоночника сглаживаются в лежачем положении. При неблагоприятных условиях воспитания ребенка у него могут появиться ненормальные искривления позвоночника в виде усиления естественной кривизны или боковых искривлений.

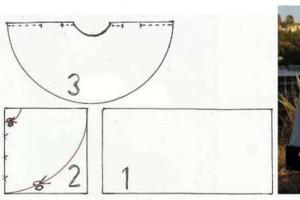

Грудная клетка . У ребенка грудная клетка имеет форму усеченного конуса или бочкообразную с приподнятыми ребрами. Ребра у новорожденного и грудного ребенка имеют горизонтальное направление, почти под прямым углом к позвоночнику. Это приподнятое горизонтальное положение ребер ограничивает подвижность (экскурсию) грудной клетки, которая вследствие этого неспособна сильно расширяться при вдохе. Малая экскурсия грудной клетки ограничивает возможность расправления легких и обусловливает поверхностное дыхание.

Когда ребенок начинает ходить, форма грудной клетки у него постепенно изменяется - ребра опускаются и форма грудной клетки постепенно приближается к форме ее у взрослого. Окончательное формирование грудной клетки заканчивается к 12-13 годам. В этом возрасте грудная клетка ребенка отличается от грудной клетки взрослого только размерами.

Кости таза и конечностей . Форма таза у новорожденных одинакова у мальчиков и девочек. Половые различия выявляются в пубертатном периоде.

Процесс роста длинных костей очень сложный и продолжительный; окостенение длится несколько лет. Формирование скелета еще не вполне заканчивается даже в школьном возрасте.

В том случае, когда пища ребенка бедна минеральными солями и витаминами, ребенок находится в негигиенических условиях - в тесном помещении, где мало солнечного света и свежего воздуха, развитие и окостенение скелета нарушаются. При этом вследствие обеднения костной ткани солями извести в растущих частях костей замедляется или совсем прекращается процесс обызвествления вновь образующейся костной ткани. При росте кости вместо костной ткани появляется необызвествленная, так называемая остеоидная ткань. Кости не приобретают нормальной твердости, они мягки, податливы и легко деформируются.

Постоянное укладывание ребенка на спину приводит к уплощению затылка. Если же ребенка укладывают все время на одну сторону, у него образуется асимметрия головы с уплощением соответствующей стороны. Тугое пеленание или завязки, приходящиеся на грудную клетку, препятствуют нормальному расширению ее при дыхании, вызывая вдавление одних частей грудной клетки и выпячивание других. При раннем усаживании ребенка у него также деформируется грудная клетка и позвоночник; неправильное положение на руках вызывает перекашивание в плечевом поясе и т.д. Не подходящие по размерам мебель или школьные парты, неправильное ношение тяжестей также неблагоприятно сказываются на формировании скелета. Неумелый или небрежный уход за ребенком может быть причиной различных деформаций костного скелета, которые нередко остаются на всю жизнь, иногда даже в виде уродств.