"Реализация модели личностного ориентированного взаимодействия педагога с детьми"

Более 20 лет я, Кузейкина Нина Лионидовна, проработала учителем начальных классов сш. №14. С 1992г. я работала учителем 1 класса при МДО №50. Поэтому проблема преемственности между дополнительным учреждением и школьной мне очень близка.

Между школой и МДО оголились некоторые традиции в установлении преемственных связей.

За год до поступления ребенка в школу дирекция школы определяет учителя, к которому дети пойдут в сентябре в 1-й класс. В течение учебного года учителя знакомятся со своими будущими первоклассниками, посещая разные режимные моменты, открытые мероприятии, занятия. Они наблюдают за детьми, общаются с ними в свободной самостоятельной деятельности. При этом я помогаю детям установить контакт с их будущим школьным учителем.

Особенно радостные впечатления у детей оставляют экскурсии в школу. При посещении школы завуч и учитель знакомили детей со школьным помещением: классом, музыкальном кабинетом, спортивным залом, библиотекой.

Учитель рассказала детям об условия учебы в школе, о традициях школьной жизни.

Много впечатлений было у детей от посещения школьной библиотеки.

Библиотекарь рассказала им, что такое библиотека, для чего она нужна, показала красочную детскую литературу.

Так же детям очень понравился спортивный зал, где они смогут заниматься в различных спортивных секциях. После экскурсии было предложено детям нарисовать школу и что больше всего в ней понравилось.

Выше было указано о посещении школы нашими дошколятами. Там их пригласили в класс, дали возможность посидеть на уроке за школьной партой. Они почувствовали себя повзрослевшими, т.к учитель обращался с ними так же, как и с учениками. При таком общении детей со школой они привыкают удерживать рабочую позу до конца занятия в саду, лучше ориентируются в совместной деятельности. А самое главное дошкольник начинает понимать позиции ученика.

В нашем детском саду проводятся встречи выпускников детского сада с будущими первоклассниками. Эти встречи проводились в виде "Веселых стартов", где принимали участие и дети подготовительной группы и выпускники, т.е. школьники нашей школы №14. Как правило такие мероприятия проводятся в дни школьных каникул. Здесь бывшие дошколята могут вновь вспомнить свое дошкольное детство, увидеть воспитателя, поиграть в своей группе, позаниматься в изостудии, в физкультурном зале. А самое главное почувствовать, что их помнят в детском саду, или рады, здесь их любят, интересуются их успехами и трудностями, и не только школьными, но и личными. Поэтому наши выпускники с желанием приходят в детский сад, а наши подготовики с радостью встречаются со своими повзрослевшими друзьями, свободно общаются с ними, оказывают поддержку, включаются в совместные игры и занятия. И даже спустя 10 лет после обучения в школе наши выпускники с удовольствием посещают свой родной детский сад. В нашем детском саду есть много таких родителей, которые сами посещали наш детский сад, а теперь они ведут сюда уже своих детей.

Мы считаем, что средством предупреждения трудностей школьной адаптации является совместное участие первоклассников и детей подготовительной группы к школе в различных праздниках, развлечениях, играх - соревнованиях, эстафетах. К таким мероприятиям мы привлекаем родителей. Здесь для родителей открывается возможность попробовать новые варианты своего поведения в отношениях с ребенком, к которому они, как правило, не обращаются в повседневной жизни.

В своей группе я практикую проведение открытых занятий, на которые приглашаются родители и учителя будущих первоклассников. В свою очередь, я очень часто бываю в школе и держу связь с учителями тех детей, которые уже учатся там. Такие доверительные отношения позволяют диагностировать готовность детей 6-7 лет к школе без жесткого тестирования выпускников во время приема детей в школу.

Очень эффективным средством преемственности является совместные совещания, педагогические советы, круглые столы с участием учителей, воспитателей и родителей.

Для усиленного сотрудничества по преемственной между нашим МДОУ и средней школой №14 составляется специальный план проведения мероприятий.

В целях подготовки детей к школе провожу игры по адаптации ребенка.

Игра "Зеркало"

В эту игру необходимо играть индивидуально с ребенком. Ребенок смотрит в "зеркало", роль которого выполняет воспитатель и повторяет все его движения и жесты.

Движения и жесты должны быть положительного плана: "Я - сильный", "Я - умный", "Я - хороший" и т.д.

Эта игра очень полезна для неуверенных в себе детей. Она помогает ребенку раскрываться, почувствовать себя более свободно, раскованно, а так же увидеть себя как бы со стороны.

Игра "Школа"

Для этой игры необходимо использовать иллюстрации с изображениями школы "Почему ты идешь в школу?" задает воспитатель вопрос.

В этой игре важно выяснить учебную ориентацию ребенка в положительном смысл, интерес ребенка к школьной жизни, причины нежелания идти в школу.

Игра "Собери портфель"

Здесь анализируется мотивация учебной деятельности. Какие принадлежности попали в портфель ребенка. Если школьные принадлежности, то мотивация к учебной деятельности устойчивая. Если игровые - неостойчивая.

Игра "Школа"

Перед детьми рисунки с изображениями школы: ветхий дом, сломанные окна, двери; теремок с изображением игрушек; красивое здание.

Если ребенок выбирает ветхий дом - нет желания идти в школу.

Теремок с игрушками - отсутствие мотивов учебной деятельности.

Здание с изображением школы - учебный мотив.

В нашем центе развития ребенка так же проводятся дни открытых дверей для школьных учителей и родителей.

Цель такого мероприятия: способствовать эмоциональному расположению между участниками, зарождению доверия; дать родителям и педагогам опыт игрового взаимодействия друг с другом.

Проводились занятия о диких и домашних животных. На занятиях присутствовали родители, учителя школы, методист детского сада.

Я считаю, что очень важно проводить такие совместные мероприятия, как "Круглый стол", где устанавливается личный контакт между школой и нашими дошкольными учреждениями. Они способствуют формированию готовности детей к школе, решаются вопросы легкой адаптации ребенка.

Темы проведения "Круглого стола" были таковы:

выступления методиста и завуча школы о взаимодействии детского сада и школы по формированию готовности ребенка к школе;

игровые упражнения с участием учителей, воспитателей и родителей на тему: Что хочет и ждет ребенок от родителей и учителей, готовясь стать первоклассником;

взаимные фантазии учителей, воспитателей и родителей, как партнеры по общению;

конкурс детских рисунков и рисунков родителей "Как я представляю себя (своего ребенка) в школе.

Цель такого конкурса заключается в том, как ребенок и родители воспринимают школьные перспективы. При анализе рисунков, обсуждались вопросы: Какую социальную роль получает ребенок в рисунках взрослых? Какие видит ребенок свои жизненные перспективы? Хочет ли он быть школьником?

Таким образом, проводя такие мероприятия, устанавливается тесная связь не только между школой и дошкольным учреждением, но и не последнюю роль в преемственности играют наши родители.

Но наряду с тем положительным, что проводилось по вопросу преемственности между дошкольными учреждениями школой, я считаю, что нужно в корне пересмотреть программу воспитания и обучения детей в детском саду. Как воспитатель, меня устраивает данная программа, по которой работает наш центр развития ребенка, но как учитель, я могу сказать, что дети, идя в школу, дублируют программу детского сада и ребенку учиться в школе не интересно. Я считаю, что программу воспитания и обучения надо выбирать совместно с учителем начальных классов. Так, например, по математике в детском саду в подготовительной группе дети учат числа от 1 до 20 и их состав. А это уже программа первого класса.

Да, программа "Истоки" очень интересная. Но взяв за основу эту программу, я думаю, что на базе нашего центра развития ребенка было бы неплохо создать прогимназический где мы, воспитатели, смогли бы установить более тесную связь с начальным обучением ребенка и налаживать более тесную связь в преемственности воспитания и обучения детей.

Исходя из выше указанного, можно сказать, что проблема преемственности между дошкольным учреждением и школой хотя и решается, но продолжает оставаться актуальной.

Исследование подтвердило, что эффективность осуществления преемственности обусловлена содержанием разнообразной детской деятельности, чередованием ее видов. От того на сколько педагогически правильно используются виды деятельности, зависит базис личностной культуры ребенка.

Основным связующим звеном при переходе ребенка в школу выступает игровая деятельность. Приоритет игр создает наиболее благоприятные условия для воспитания личностных качеств и индивидуальных проявлений ребенка. Возрастные особенности, специфика обучения и воспитания первоклассников обосновывает включение в их деятельность разнообразных игр. Однако реализация возможностей ребенка, удовлетворение его потребностей в активной деятельности в окружающем мире предполагает обогащение содержания не только игр, но и разнообразие других видов детской деятельности.

Очень важным фактором успешного осуществления преемственности воспитания детей является использовании диагностики в дошкольном учреждении и в начальной школе. Диагностика воспитанности детей дает возможность педагогам применить методические приемы с учетом уровней воспитанности детей, создать условия для полного личностного роста ребенка, стимулировать развитие его нравственных качеств.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Оболенский детский сад комбинированного вида "Лесная сказка"

ЛИЧНОСТНО - ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Семинар для педагогов ДОУ

Составили воспитатели

Смолина С.П., Горюнкова М.Н.

2014г.

"Личностно- ориентированный подход и его отличия от традиционного подхода в педагогической деятельности"

В вопросах воспитания российская педагогика всегда занимала взвешенную позицию. Не слишком заласкивать ребенка, не быть чрезмерно строгим и неуступчивым советовали специалисты родителям и воспитателям. До поры до времени это оправдывало себя, но в современных условиях, оказалось, что наша молодежь, имея много прекрасных качеств, уступает западной в отношении к жизни, нравственным ценностям, самоопределению, уважению к себе и что, наши ребята выглядят более скованными, зависимыми, в большинстве своем малоинициативны, ждут чужой указки, не способны отстоять собственное мнение. Естественно, это результат воспитания, точнее – его недостатки.

Необходимость воспитывать свободную, активную, уважающую себя личность заставляет педагогов внимательно присматриваться к зарубежному и передовому отечественному опыту. Почему и за счет чего достигается более высокая эффективность воспитания? Меняются условия, традиции, общий уклад жизни, что очень влияет на то, каким вырастет человек, но многое зависит и от воспитания. Главное – в отношении к детям.

Однотипное государственное воспитание (ясли, детский сад, школа с продленным днем) слабо способствовало полноценному духовному саморазвитию детей, тяготело к авторитаризму, т.е. в нем доминирует власть воспитателя, воспитанник остается в положении подчиненного. Таким он и вырастает – пассивным исполнителем воли руководителя, равнодушным к тому, что и как он делает сам. Такая педагогика оказывает воспитательное влияние по схеме: требование-восприятие-действие. В данном случае самостоятельных решений он не принимает, ответственности за них не несет, за последствия не отвечает. Но на каком-то этапе видит, что взрослым справляться с ним все труднее; он начинает завоевывать то, что ему недодали. Появляется неуважение к взрослым, отчуждение и высшая степень проявления этого – хамство, которое разрастается, как снежный ком. Пожинаем горькие плоды неуважительного воспитания ребенка. Прав был А.С. Макаренко: правильное воспитание – спокойная старость, неправильное – горе и слезы.

Для воспитания свободной личности, способной самостоятельно принимать решения и отвечать за их последствия, требуется иной подход. Необходимо воспитывать умение думать раньше, чем действовать, действовать без внешнего принуждения, уважать выбор и решение личности, считаться с ее позицией, взглядами, оценками и принятыми решениями. Этим требованиям отвечает личностно-ориентированное воспитание.

Личностно-ориентированное воспитание – это такая воспитательная система, где ребенок является высшей ценностью, ставится в центр воспитательного процесса, основанного на принципах гуманистической педагогики: самоценность личности, уважение к ней, природосообразность воспитания, добро и ласка, учет особенностей индивидуального развития, отношение к ребенку как полноправному, ответственному участнику воспитательного процесса, который осознает свое собственное достоинство, уважает достоинство и свободу других. (СЛАЙД 1)

(СЛАЙД 2) НОРМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ,

составляющие основу профессиональной позиции педагога

(Концепция педагогической поддержки разработана под руководством известного ученого О.С. Газмана.):

а) любовь к ребенку, безусловное принятие его как личности;

б) приверженность к диалоговым формам общения с детьми;

в) уважение достоинства и доверие, понимание его интересов;

г) готовность оказать содействие и прямую помощь при решении проблемы;

д) признание права ребенка на свободу поступка, выбора, самовыражения;

е) поощрение и одобрение самостоятельности;

ж) умение быть товарищем для ребенка;

з) постоянный самоконтроль и способность изменить позицию и самооценку.

Образование и воспитание, ориентированное на личность, включает в себя: (СЛАЙД 3)

* отказ от ориентировки на среднего ребенка;

*учет особенностей в учебно -воспитательном процессе;

* прогнозирование личности и конструирование индивидуальных программ

развития.

Следует выделить идею личностного подхода, суть которого, в том, что в детский сад приходят не просто дети, а дети - личности, со своим миром чувств, переживаний. Это и следует в первую очередь учитывать педагогу в совей работе. Он должен использовать и знать такие приемы, в которых каждый ребенок чувствует себя личностью, ощущает внимание педагога только к нему, он уважаем, никто не может его обидеть, оскорбить.

Личностный подход основывается на том, что каждая личность универсальна и главной задачей воспитательной работы становится формирование индивидуальности, создание условий для развития творческого потенциала.

Поэтому главное внимание направляется на развитие с раннего детства таких свойств личности: как, внутренней независимости, самостоятельности, самоконтроля, самоуправления, саморегуляции.

Формирование личности осуществляется каждый день будничной жизни, поэтому очень важно, чтобы повседневная жизнь и деятельность стала разнообразной, содержательной. Радостным должен стать сам процесс приобретения новых знаний, познание мира с трудностями, успехами и неудачами. Ни с чем не сравнимую радость доставляет обучение с товарищами, приобретение друзей, коллективные дела, игры, совместные переживания, приобщение к труду, общественно - полезной деятельности. Каждый ребенок должен быть в чем -то не хуже других, а может быть и превосходить в чем-то: кто-то хорошо читает стихи, кто- то танцует, исполняет роли, кто- то одарен в математике и т.д. Надо только помочь ребенку раскрыться. На первых парах важно оценить успехи ребенка не в сравнении с другими, а сопоставлять нынешние успехи с прошлыми, поощрять достигнутые результаты, подчеркивать его развитие. При этом важно отметить старания и усилия ребенка прилагаемые для достижения хороших результатов в обучении, труде, творчестве. Для большинства детей успех- стимул к дальнейшему совершенствованию. нужно в детях развивать творческую активность, любознательность, инициативность, самостоятельность. Нужно побуждать желание знать и верить в свои способности. Надо отметить, совершенно необходимо использовать похвалу, как средство поощрения. Оно пробуждает веру в собственные силы даже у самых слабых ребятишек.

(СЛАЙД 4) Известно, что обучение и воспитание взаимосвязаны и личностно - ориентированное воспитание способствует успешному обучению.

Хочется выделить отличия личностно- ориентрованного подхода от традиционного в педагогической деятельности.

Существует несколько компонентов занятий.

*Целевой

*Содержательный

*Организационно- деятельностный

*Оценочно-аналитический

(СЛАЙД 5) При ЦЕЛЕВОМ компоненте

.

Традиционно,

цель занятия направлена на усвоение знаний.

При Л-О подходе

целевая установка направлена на развитие индивидуальности. Необходимо учитывать индивидуальные особенности ребенка, и всячески содействовать их дальнейшему развитию.

(СЛАЙД 6) СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ компонент.

Традиционно , субъектом определения темы и содержания занятия является педагог . При Л-О подходе , в определении темы и содержания вместе с педагогом субъективными полномочиями обладает большинство детей группы. Определяется тема, и что хотели бы знать дети, что им интересно.

(СЛАЙД 7) ОРГАНИЗАЦИОННО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ компонент

Традиционно, организатором занятия является педагог. При Л-О подходе педагог заботится о создании ситуации выбора и успеха. Акцент делается на активное и заинтересованное участие каждого ребенка. Индивидуальная и творческая деятельность позволяет определять и развивать индивидуальные особенности детей. Преобладают диалогические формы обучения. Педагог вводит детей в нестандартную, проблемную ситуацию, а дети предлагают выход из нее. И он у каждого ребенка свой.

(СЛАЙД 8) ОЦЕНОЧНО- АНАЛИТИЧЕСКИЙ компонент

Традиционно, при анализе занятия внимание обращается на объем, новизну, духовную ценность передаваемой детям информации и оригинальность ее изложения, качество ее усвоения детьми.

При Л-О подходе, в качестве критериев оценки выступает проявление и обогащение жизненного опыта ребенка, влияние на развитие индивидуальности и творческих способностей детей, комфортность и активность их участия в ходе занятия.

(СЛАЙД 9) Три составляющие при личностно-ориентированном взаимодействии (способы общения)- это понимание, принятие и признание личности ребенка

Понимание ребенка

– проникновение в его внутренний мир.

Признание ребенка

– право быть самим собой.

Принятие ребенка – безусловное положительное к нему отношение.

(СЛАЙД 10) Если воспитатель может понять, принять и признать личность ребенка.

Тогда воспитанник растет Свободный, Активный, Уважающий себя, Уважающий других, Открытый, Дружелюбный, Инициативный, Независимый.

Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика. 11-е изд., стер./ С.А. Козлова, Т.А. Куликова. – М.: «Академия», 2010. Стр. 404 – 405.

Общепринятой классификацией стилей педагогического общения является их деление на авторитарный, демократический и попустительский [по: 17; с. 569-573].На основе стилей педагогического общения определены модели взаимодействия воспитателя с ребёнком, которые охарактеризованы в Концепции дошкольного воспитания (1989 год).

При авторитарном стиле общения педагог единолично решает все вопросы, касающиеся жизнедеятельности как группы, так и каждого ребёнка. Исходя из собственных установок, он определяет положение и цели взаимодействия, субъективно оценивает результаты деятельности. В наиболее ярко выраженной форме этот стиль проявляется при автократическом подходе к воспитанию, когда дети не участвуют в обсуждении проблем, имеющих к ним прямое отношение, а их инициатива оценивается отрицательно и отвергается. Авторитарный стиль общения реализуется с помощью тактики диктата и опеки. Противодействие школьников властному давлению педагога чаще всего приводит к возникновению устойчивых конфликтных ситуаций.

Как показали исследования, педагоги, придерживающиеся этого стиля общения, не позволяют детям проявлять самостоятельность и инициативу. Их отличает непонимание детей, неадекватность оценок. Авторитарный педагог акцентирует внимание на негативных поступках ребёнка, но при этом не принимает во внимание его мотивы. Внешние показатели успешности деятельности авторитарных педагогов чаще всего позитивны, но социально-психологическая атмосфера в таких группах, как правило, неблагополучная. Ролевая позиция этих педагогов объектна. Личность и индивидуальность ребёнка оказываются вне стратегии взаимодействия. Авторитарный стиль общения порождает неадекватную самооценку детей, прививает культ силы, формирует невротиков, вызывает неадекватный уровень притязаний в общении с окружающими людьми. Более того, доминирование авторитарных методов в общении с детьми приводит к искаженному пониманию ценностей, к высокой оценке таких качеств личности, как «умение выходить сухим из воды», «умение использовать других для выполнения того, что должен сделать сам», «умение заставить других беспрекословно подчиняться», «внешняя привлекательность и физическая сила» и т.п.

Попустительский (анархический, игнорирующий) стиль общения характеризуется стремлением педагога минимально включаться в деятельность, что объясняется снятием с себя ответственности за ее результаты. Такие педагоги формально выполняют свои функциональные обязанности, ограничиваясь лишь преподаванием. Попустительский стиль общения реализует тактику невмешательства, основу которой составляют равнодушие и незаинтересованность проблемами как образовательной организации, так и детей. Следствием подобной тактики является отсутствие контроля за деятельностью детей и динамикой развития их личности. Успеваемость и дисциплина в классах таких педагогов, как правило, неудовлетворительны.

Общими особенностями попустительского и авторитарного стилей общения, несмотря на кажущуюся противоположность, являются дистантные отношения , отсутствие доверия, явная обособленность, отчужденность, демонстративное подчеркивание своего доминирующего положения.

Альтернативой этим стилям общения является стиль сотрудничества участников педагогического взаимодействия, чаще называемый демократическим . При таком стиле общения педагог ориентирован на повышение субъектной роли ребёнка во взаимодействии, на привлечение каждого к решению общих дел. Основная особенность этого стиля - взаимоприятие и взаимоориентация. В результате открытого и свободного обсуждения возникающих проблем дети совместно с педагогом приходят к тому или иному решению. Демократический стиль общения педагога с детьми - единственный реальный способ организации их сотрудничества .

Для педагогов, придерживающихся этого стиля, характерны активно-положительное отношение к детям, адекватная оценка их возможностей, успехов и неудач. Им свойственны глубокое понимание ребёнка, целей и мотивов его поведения, умение прогнозировать развитие его личности. По внешним показателям своей деятельности педагоги демократического стиля общения уступают своим авторитарным коллегам, но социально-психологический климат в их группах всегда более благополучен. Межличностные отношения в них отличаются доверием и высокой требовательностью к себе и другим. При демократическом стиле общения педагог стимулирует детей к творчеству, инициативе, организует условия для самореализации.

Этот стиль общения является основой личностно-ориентированной модели взаимодействия педагога с детьми.

Вывод . Характеристика приведенных выше стилей педагогического общения дана в «чистом» виде, вместе с тем в реальной педагогической практике чаще всего имеют место смешанные стили общения. Педагог не может абсолютно исключить из своего арсенала некоторые частные приемы авторитарного стиля общения.

Практическое занятие для педагогов по теме «Личностно-ориентированная модель общения педагога с воспитанниками – важное условие сохранения психологического здоровья детей».

Автор: Куркина Елена Евгеньевна, педагог-психолог.Место работы: МДОУ № 26 «Ветерок» ЯМР, село Сарафоново.

Предлагаю конспект практического занятия для педагогов (учителей, воспитателей) по теме «Личностно-ориентированная модель общения педагога с воспитанниками – важное условие сохранения психологического здоровья детей». Данный материал будет полезен практикующим психологам, старшим воспитателям для формирования личностно-ориентированной позиции у педагогов по отношению к детям. Материал актуален в связи с введением ФГОС, которые предполагают переход от учебно-дисциплинарной модели взаимодействия с детьми к личностно-ориентированной.

Цель:

формирование у педагогов личностно-ориентированной позиции в общении с детьми.

Задачи:

1. Ориентировать педагогов на построение личностных взаимоотношений с детьми.

2. Дать представление о способах общения с детьми в рамках личностно-ориентированной модели; осознать способы общения «признание», «принятие», «понимание».

Материалы:

небольшое зеркало, изображение двойной пятиконечной звезды, ручка, бумажки с написанными буквами, составляющими слово «самопознание», цветные стикеры или листы бумаги формата А5.

Теоретическая часть.

Здоровье ребенка, его нормальный рост и развитие во многом определяются средой, в которой он находится. Для ребенка этой средой является не только семья, но и дошкольное учреждение. Поэтому в детском саду должны быть созданы условия для сохранения и укрепления здоровья детей.

Как правило, в дошкольном учреждении уделяется большое внимание физическому развитию детей (утренняя зарядка, процедуры закаливания, использование здоровьесберегающих технологий и так далее). Работа по сохранению психологического здоровья ведется не так активно, но она не менее (а может и более) важна.

Потому что во время пребывания в детском саду ребенок подвержен воздействию педагогических факторов, которые негативно сказываются на его психологическом здоровье. К ним относятся:

- стрессовая педагогическая тактика;

- отсутствие систематической работы в учреждении по сохранению и укреплению здоровья детей;

- несоответствие используемых методик возрастным особенностям детей;

- интенсификация учебного процесса.

Первое место в этом списке занимает «стрессовая педагогическая тактика». На ней я хочу остановиться подробнее. От того как педагог общается с детьми, выстраивает с ними взаимоотношения зависит психологический климат в группе в целом и психологическое состояние каждого ребенка в частности. К сожалению, педагог не всегда выбирает правильную педагогическую тактику. Он может делать акцент на передачу знаний детям, не уделяя внимание их личности.

Из-за завышенных требований со стороны взрослых, их неудовлетворенности в скорости и качестве выполнения работы, постоянного ограничения естественных потребностей (в выражении эмоций, в двигательной активности) ребенок находится в постоянном напряжении. Он может испытывать микрострессы на протяжении всего пребывания в детском саду, которые по силе своего суммарного негативного влияния не уступают серьезным конфликтам и подрывают психологическое здоровье ребенка.

Сейчас необходим педагог, осознающий свою ответственность не только за знания ребенка, но и за его эмоционально-комфортное развитие и здоровье. При встречи с непредвиденными ситуациями, педагог должен думать, прежде всего, о том, как разрешить проблему с наименьшими последствиями для детей. Он должен перейти от учебно-дисциплинарной к личностно-ориентированной модели взаимодействия с детьми.

Петровский А.В. выделяет следующие способы общения взрослого с ребенком в рамках личностно-ориентированной модели общения:

1) понимание

- умение видеть ребенка «изнутри». Смотреть на мир одновременно с двух точек зрения - своей собственной и ребенка, видеть побудительные мотивы, движущие детьми.

2) приятие

- безусловно положительное отношение к ребенку, к его индивидуальности, независимо от того, радует он в данный момент взрослых или нет, признание его уникальности.

3) признание

-право голоса ребенка в решении тех или иных проблем.

Практическая часть.

Содержание предлагаемых упражнений поможет педагогам осознать и прочувствовать смысл таких способов общения, как «понимание», «приятие» и «признание» личности ребенка.

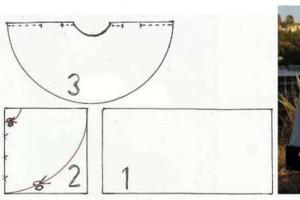

Упражнение «Звезда»

Цель:

осознание способа общения «понимание».

Материалы:

небольшое зеркало, изображение двойной пятиконечной звезды, ручка.

Ход:

Глядя на изображение звезды через зеркало, надо провести линию между внешней и внутренней звездами. Когда все закончат упражнение необходимо обсудить ощущения и мысли педагогов в процессе выполнения задания.

Комментарии к упражнению: от ребенка нельзя требовать того, что он в силу своих возможностей не в состоянии сделать. Следует обратить внимание, что педагоги при выполнении задания часто восклицают, разговаривают, комментируют свои действия, что является нормальным. От детей же на занятиях они часто требуют тишины. Дети сдерживают свои реакции, и это приводит к накоплению у них напряжения.

Упражнение «Подкрепление»

Цель:

осознание способа общения «приятие».

Материалы:

любой предмет, который можно переместить в пространстве.

Ход:

Двое участников выходят за дверь. Остальным участникам нужно задумать предмет, из находящихся в помещении, и место, на которое его необходимо будет перенести. Ни предмет, ни место нельзя называть напрямую. Группе также дается задание: одному игроку давать отрицательное подкрепление его слов и поступков (критиковать), а другому - положительное (использовать слова поддержки).

Затем приглашаются активные участники, и им дается задание: определить задуманный группой предмет и перенести его на другое место, задавая наводящие вопросы. Отвечая на вопросы участников, группа дает одному положительное подкрепление, а другому отрицательное.

По окончании упражнения обсудить, какие чувства у участников вызвала реакция группы, какие выводы можно сделать из этого упражнения.

Комментарии к упражнению: Психологическая поддержка - это способ выражения приятия. С отрицательными подкреплениями первый игрок справился, так как понимал, что это - игра. Ребенку негативные оценки выдаются на протяжении всего периода его пребывания в детском саду и у него может сформироваться устойчивое отношение к себе как к неудачнику.

Упражнение «Самопознание»

Цель:

осознание способа общения «признание».

Материалы:

бумажки с написанными буквами, составляющими слово «самопознание».

Ход:

Между участниками распределяются буквы, составляющие слово «самопознание». В начале психолог спрашивает у каждого, сколько, на его взгляд, слов можно составить из этого набора букв. После выслушивания мнений группе можно задать вопрос: - Когда ты называл количество возможных слов, ты опирался на то, сколько сам можешь составить, или учитывал, что могут появиться варианты от других членов группы?

Далее группа составляет слова из букв. Одновременно проверяется, есть ли разница между индивидуальными представлениями и групповыми возможностями.

Когда упражнение будет выполнено необходимо обсудить: все ли участвовали в составлении слов, были ли «выпадающие» и как они себя чувствовали, в какой форме проходило составление слов (просьба, совместное решение).

Методическая помощь воспитателям

Личностная направленность образовательного процесса в учреждениях дошкольного образования на сегодняшний день приобретает особую значимость.

Актуальность данной проблемы раскрывается через обозначенные цели образовательного процесса - целостное развитие личности ребёнка, раскрытие его индивидуального мира, способностей и склонностей, накопления опыта общения и взаимодействия с миром людей и культурой. Обеспечение данной цели предполагает наличие у воспитателей учреждений дошкольного образования умений диагностировать уровень развития ребёнка как субъекта специфически детских видов деятельностей, а также проектирования на этой основе индивидуального маршрута дошкольного образования.

Учитывая, что дошкольный возраст - это этап чрезвычайно стремительного развития ребёнка, не всегда поведение реального ребёнка укладывается в рамки схем и научно описанного знания, что он ещё во многом потенциален, то есть скрыт в своих истинных возможностях, то и познание ребёнка носит в большей степени прогностический и вероятностный характер. Учёные подчёркивают, что неоценимую информацию о ребёнке дают факты его поведения, результаты деятельности, особенности взаимодействия с окружающим миром. Всё это предъявляет высокие требования к профессионализму педагогов.

Технологический аспект личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребёнком представляет собой совокупность средств, способов и форм погружения ребёнка в культуру сообразно педагогическим целям; обогащения опыта творческой деятельности педагога как посредника между ребёнком и культурой.

Экспериментальным путём нами выделены и апробированы основные направления работы с воспитателями учреждений дошкольного образования, позволяющие овладеть технологией личностно-ориентированного взаимодействия с детьми. Важнейшими из них выступают: формирование ориентации на ребёнка как субъекта деятельности и отношений, и, соответственно как цель педагогической деятельности; развитие у педагогов рефлексии как базисного личностного качества; развитие комплекса умений: исследовательских, коммуникативных, игровых; поиск оптимальных вариантов планирования образовательного процесса на диагностической основе; внедрение новых форм и способов организации деятельности детей; максимальное использование основных видов деятельности для данного возраста с целью психического развития каждого ребёнка.

Ориентация на ребёнка как активного субъекта предполагает наличие у воспитателей чётких представлений о ключевых задачах образования детей.

Так, например, на основе анализа психического развития детей раннего и дошкольного возраста нами выделены следующие основные задачи: развитие активности, самостоятельности, инициативы детей во всех видах деятельности, прежде всего ведущей; формирование навыков положительных взаимоотношений между сверстниками, культуры общения со взрослым и сверстниками; развитие интереса к окружающему миру и речевой активности; развитие игровой деятельности; содействие освоению детьми общей структурой деятельности; формирование основ здорового образа жизни. На наш взгляд, эти задачи имеют обобщенный характер и решаются на протяжении всего периода раннего и дошкольного детства на разном уровне сложности. Задача педагога состоит в выборе адекватных способов взаимодействия с ребёнком с учётом его возможностей в освоении определённого содержания.

Для реализации основных задач необходимо знание возможностей детей данного возраста, то есть каким содержанием ребёнок уже владеет к определённому моменту, и чем он сможет овладеть в ближайшем будущем. В качестве рабочего материал воспитатели могут использовать записи наблюдений за поведением ребёнка в различных ситуациях (в регламентированной и нерегламентированной деятельности), изучая продукты детской деятельности. Всё это позволяет зафиксировать актуальный уровень развития ребёнка, то есть его интересы, уровень развития разных, видов деятельности, мотивы общения со взрослыми и сверстниками; определить «зону ближайшего развития»; увидеть динамику развития, что можно сделать путём сравнения показателей развития ребёнка, зафиксированных в разное время; определить форму помощи каждому ребёнку в процессе взаимодействия с ним.

Формирование ориентации на ребёнка предполагает знание закономерностей психического развития детей. Обсуждение с педагогами ключевых вопросов показало, что воспитатели в достаточной мере владеют такими знаниями, поскольку в процессе профессиональной подготовки изучали возрастную психологию. Однако они испытывают определённые трудности в выделении в поведении ребёнка существенных для его психического развития фактов, в умении отличать их от случайных и обратимых. Воспитатели чаще перечисляют то, что делает ребёнок «играет в больницу, играет с кубиками, рисует, лепит», но не фиксируют содержание и способы осуществления действий. Работа по обучению воспитателей умению наблюдать и анализировать поведение детей строилась следующим образом.

Воспитателю давалась инструкция подробно фиксировать все действия и высказывания ребёнка, его эмоциональные состояния в разные моменты жизнедеятельности ребёнка в детском саду. Экспериментатор вел наблюдение за тем же ребёнком и одновременно наблюдал за воспитателем. Затем организовывалось совместное обсуждение. Постепенно воспитатели научились выделять те факты поведения, которые являются показателями возрастных изменений в психике ребёнка. В деятельности воспитателя потребность в изучении ребёнка появляется постоянно. Мы обучали воспитателей умению ставить конкретную цель по изучению ребёнка и вести сбор информации в соответствии с этой целью, использовать полученные материалы для совершенствования взаимодействия с ребёнком. Регулярное обсуждение поведения и развития каждого ребёнка в различных видах деятельности давало возможность своевременно замечать проблемы в развитии ребёнка. Если целью наблюдения являлся сбор информации о трудностях ребёнка, то изучение ребёнка велось воспитателями, методистом, экспериментатором. Для каждого составлялась программа (цель, методы и действия). Участие нескольких специалистов помогает полнее осмыслить проблему, выработать единую линию поведения с ребёнком. Особое внимание воспитателей и методистов акцентировалось на подробной фиксации действий ребёнка, на его эмоциональном состоянии.

Существенной характеристикой взаимодействия является понимание воспитателем ребёнка.

С этой целью воспитателям была прочитана лекция «Общение и его роль в психическом развитии ребёнка», проведены семинарские занятия «Общение детей со взрослыми и сверстниками», «Жалобы ребёнка и позиция воспитателя». Активное участие воспитателей в данных мероприятиях ещё более актуализировали их потребность в психолого-педагогических знаниях, в развитии собственных исследовательских умений. В итоге произошли значительные изменения в понимании воспитателями детей. Так, если вначале работы, в ответ на обращение ребёнка воспитатели выбирали способ воздействия, исходя из программных задач, которые они ставят на занятиях или в самостоятельной деятельности, то в последующем они стремились понять, что побуждает ребёнка обращаться к воспитателю, что ему нужно от взрослого в данный момент, как построить взаимодействие с ребёнком, чтобы удовлетворить сиюминутные потребности и обеспечить формирование новых потребностей, более высокого порядка.

Важным направлением нашей работы с воспитателями явилось развитие у них рефлексивных качеств. Мы считаем, что самоанализ, направленный на выявление взаимосвязей между своим актуальным поведением и результатами деятельности, лежит в основе развития не только детей, но и самого воспитателя. Эффективным способом формирования у воспитателей рефлексии явилось совместное обсуждение наблюдаемого нами взаимодействия воспитателя с детьми, выяснение того, соответствовало ли поведение воспитателя потребностям детей, их желаниям, интересам, перспективам развития. Воспитателям предлагалось описать свои чувства, впечатления, определить причины трудностей и конкретный вид помощи, которая им необходима. При обсуждении способов решения возникшей проблемы мы не давали прямых указаний, что делать и как, а предлагали проследить за реакцией ребёнка на воздействие воспитателя, экспериментатора.

Анализируя ситуации взаимодействия (эффективного и неэффективного) воспитатели убеждались, что хорошая организация жизни детей путём умелого направления их желаний, утверждением положительного в детях предупреждает нежелательные проявления в их поведении. Значительное влияние на формирование способности осуществлять выбор способов взаимодействия с ребёнком, соотносить свои воздействия с результатами развития детей оказал регулярный анализ изменений поведения и психики каждого ребёнка группы, фиксации результатов в индивидуальную карту-схему развития ребёнка, определение задач дальнейшего развития и поиск индивидуальных способов построения взаимодействия с ребёнком. В результате воспитатели более адекватно стали реагировать на обращения детей. В организации взаимодействия учитывали потребности ребёнка в деловом сотрудничестве, в оценке собственных действий. Воспитатели практически преодолели стремление давать детям указания, замечания, чаще стали организовывать совместную деятельность с ребёнком.

Обязательным условием было изучение семьи. Такая информация, при использовании её в последующем обсуждении, помогает выявить причины отставания ребёнка, определить конкретный вид помощи ребёнку со стороны воспитателей и родителей. Следует указать, что коррекционная работа органично входила в образовательный процесс, она не воспринималась воспитателями как дополнительная работа с детьми. В целом, работа по данному направлению формирует опыт сотрудничества воспитателей и методистов, дает возможность по-новому осмыслить функцию контроля в деятельности методистов. В центре внимания педагогов становится ребёнок и его развитие.

Необходимыми умениями, способствующими организации взаимодействия с ребёнком, являются игровые умения. Как показали результаты исследования, воспитатели испытывают особую трудность при организации совместной игры с детьми. Система работы по формированию у воспитателей умений играть с детьми включала задачу формирования у воспитателей понимания сущности сюжетно-ролевой игры и её становления в разном возрасте. Большую помощь в овладении умениями играть вместе с ребёнком оказали разработанные нами методические рекомендации «Как развивать игру детей раннего возраста» (Л. Г. Лысюк, З. Р. Железнякова). В основу разработки рекомендаций положен основной принцип организации деятельности детей (особенно раннего возраста) - внесение нового содержания в деятельность детей начинается с того, что взрослый сам выполняет соответствующие этому содержанию действия, сопровождая их речью, поддерживает и стимулирует активность ребёнка, вызывает у него желание принять участие в совместной с воспитателем деятельности.

В ходе исследования обнаружено, что у воспитателей отсутствуют умения организации с ребёнком совместно-разделенной деятельности, что, в свою очередь, затрудняет усвоение ребёнком функций предметов, тормозит развитие психических процессов. Согласно положениям Л. С. Выготского совместно-разделенная деятельность осуществляется в «зоне ближайшего развития» ребёнка. В связи с этим воспитателю необходимо постоянно изучать актуальный уровень развития ребёнка, ставить новые задачи развития, определять содержание работы с каждым ребёнком. Совместно-разделенная деятельность характеризуется тем, что имеет общую задачу, способы её решения и общий результат. Осуществляется она в несколько этапов и характеризуется разной степенью активности со стороны взрослого и ребёнка и разными целевыми ориентирами. На первом этапе взрослому важно обозначить цель предстоящей деятельности, создать у ребёнка (детей) мотивацию к освоению нового материала и предложить способы её достижения. На втором этапе - стимулирование активности ребёнка, увеличение степени её проявления детьми, достижение общего результата деятельности, эмоциональное его закрепление и выделение для ребёнка как «собственного». Задача третьего этапа - это создание условий для самостоятельного освоения способов действий для получения собственного результата, творческого осмысления деятельности.

А это требует и иного подхода к планированию. Суть его заключается в том, что воспитатели, ставя задачи, ориентируются, в первую очередь, на реальный уровень развития каждого ребёнка. Соотнося полученную о ребёнке информацию с нормами развития, они имеют возможность определить более точные, чем они заданы учебной программой дошкольного образования, ближайшие цели работы с детьми. В процессе осуществления плана анализируются достижения ребёнка в соответствии с поставленными задачами и определяются новые задачи его воспитания, обучения и развития. Выбор методов и форм реализации задач зависит от индивидуальных и возрастных особенностей детей, их желаний, интересов.

Признание неповторимости и уникальности каждого ребёнка с необходимостью предполагает использование в практике педагогического взаимодействия таких форм и способов, которые отвечали бы природе и сущности детского развития. Обучая воспитателей умениям организации развивающего взаимодействия с детьми, возникала необходимость внедрения новых форм и способов организации деятельности детей в группе. Этому способствовала реализация воспитателями в практической деятельности основных рекомендаций и принципов развивающего взаимодействия с детьми:

- Отказаться от традиционных фронтальных форм организации жизнедеятельности детей младшего дошкольного возраста как несоответствующих возрастным особенностям детей.

- Внося новое содержание в деятельность детей, взрослый начинает деятельность и обязательно сопровождает свои действия речью. Желание включиться в деятельность со взрослым должно исходить от самого ребёнка, а не навязываться взрослым. Воспитатель поддерживает и стимулирует активность ребёнка.

- Воспитатель может внести во взаимодействие с детьми любое содержание, с помощью которого будут реализованы основные задачи, и которое соответствует возможностям конкретных детей.

- Не следует огорчаться, если ребёнок не проявляет интереса к тому, что делает воспитатель: лучше попытаться понять, почему для ребёнка это неинтересно.

- Если воспитатель обнаруживает, что кто-либо из детей развивается менее благополучно, необходимо проанализировать свое взаимодействие с этим ребёнком и перестроить его.

В процессе организации взаимодействия с детьми воспитатели использовали все возможные ситуации для формирования положительного опыта поведения детей.

Начиная любую деятельность, воспитатели заранее не готовили место для каждого ребёнка, а привлекали самих детей организовать свое место, особое внимание обращали на детей, которые помогли товарищу (подвинулись, пригласили сесть, поделились игрушкой, материалом для занятий). Положительное воздействие на ребёнка оказывала оценка, даваемая воспитателем авансом: «Я знаю, что Кристина поможет Оле найти место. Рядом вам будет очень приятно, ведь вы такие дружные».

В самостоятельной деятельности детей воспитатели помогали им рассредоточиться по всей групповой комнате, каждый раз объясняя ребёнку, для чего это необходимо делать: «Здесь играют Дима с Сашей, они строят дорогу и им нужно много места. А мы с тобой сядем вот здесь, в уголочке и посмотрим книгу. Здесь много света, и мы никому не будем мешать». Особое внимание воспитателей обращали на то, чтобы любая деятельность ребёнка была завершена. Поэтому воспитатель должен видеть, в какие моменты ребёнок может действовать самостоятельно, а когда ему необходима помощь. Не следует также прерывать деятельность ребёнка в пользу других целей или занятий. Необходимо предоставить ребёнку возможность довести дело до конца.

Значимые изменения в деятельности воспитателей и позитивные результаты развития детей позволили определить условия эффективного взаимодействия взрослого с детьми:

- ориентация в основных задачах и показателях развития детей определённого возраста;

- понимание ребёнка и умение адекватно строить с ним взаимодействие;

- регулярный анализ изменений в поведении и психике ребёнка, планирование на этой основе дальнейших задач развития, использование дифференцированных способов построения взаимодействия с детьми;

- развитие у педагогов способности анализировать собственные воздействия на ребёнка с учётом обратной реакции ребёнка, связывать их с результатами развития детей, находить причины своих педагогических ошибок;

- овладение основными принципами организации развивающего взаимодействия с детьми;

- знание закономерностей становления основных, присущих данному возрасту видов деятельности;

- овладение умениями организации совместно-разделенной деятельности с ребёнком с учётом его желаний и интересов.