Она связывает между собой два организма - матери и плода, обеспечивая его необходимыми питательными веществами.

Где находится и как выглядит плацента?

При нормально протекающей беременности плацента располагается в теле матки по ее задней (чаще) или передней стенке. Она полностью формируется к 15 16-й неделе беременности, после 20-й неделиначинается активный обмен через плацентарные сосуды. С 22 по 36 неделюбеременности происходит увеличение массы плаценты, и к 36 неделе она достигает полной функциональной зрелости.

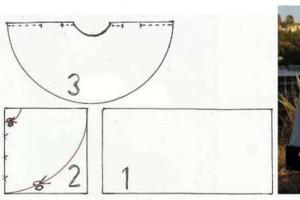

По внешнему виду плацента похожа на круглый плоский диск. К моменту родов масса плаценты составляет 500-600 г, диаметр - 15-18 см и толщину - 2-3 см. В плаценте различают две поверхности: материнскую, прилегающую к стенке матки, и противоположную - плодовую.

Функции плаценты

- Во-первых, через плаценту осуществляется газообмен: кислород проникает из материнской крови к плоду, а углекислый газ транспортируется в обратном направлении.

- Во-вторых, плод получает через плаценту питательные вещества, необходимые для его роста и развития. Необходимо помнить, что многие вещества (алкоголь, никотин, наркотические средства, многие лекарственные препараты, вирусы) легко проникают через нее и могут оказывать повреждающее действие на плод. Кроме того, с ее помощью плод избавляется от продуктов своей жизнедеятельности.

- В-третьих, плацента обеспечивает иммунологическую защиту плода, задерживая клетки иммунной системы матери, которые, проникнув к плоду и распознав в нем чужеродный объект, могли бы запустить реакции его отторжения. В тоже время плацента пропускает материнские антитела, защищающие плод от инфекций.

- В-четвертых, плацента играет роль железы внутренней секреции и синтезирует гормоны (хорионический гонадотропин человека (ХГЧ), плацентарный лактоген, пролактин и т.д.), необходимые для сохранения беременности, роста и развития плода.

В норме плацента вместе с оболочками (послед) рождается через 10-15 минут после рождения плода. Ее внимательно осматривают и отправляют на морфологическое исследование. Во-первых, очень важно убедиться в том, что плацента родилась целиком (то есть на ее поверхности отсутствуют повреждения и нет оснований считать, что кусочки плаценты остались в полости матки). Во-вторых, по состоянию плаценты можно судить о течении беременности (не было ли отслойки, инфекционных процессов и т.п.).

Что хотят знать о плаценте врачи?

Во время беременности важно выявить признаки нарушения функции плаценты - плацентарной недостаточности. Для этого во время ультразвукового исследования изучают структуру плаценты, ее расположение в полости матки, толщину, соответствие размеров плода сроку беременности. Кроме того, изучается кровоток в плацентарных сосудах.

Степень зрелости

Этот параметр, как говорят врачи, «ультразвуковой», то есть он зависит от плотности определяемых при ультразвуковом исследовании структур плаценты.

Различают четыре степени зрелости плаценты:

- В норме до 30 недель беременности должна определяться нулевая степень зрелости плаценты.

- Первая степень считается допустимой с 27 по 34 неделю.

- Вторая - с 34 по 39.

- Начиная с 37 недели может определяться третья степень зрелости плаценты.

В конце беременности наступает так называемое физиологическое старение плаценты, сопровождающееся уменьшением площади ее обменной поверхности, появлением участков отложения солей.

Место прикрепления

Определяется с помощью УЗИ. Как было сказано выше, при нормальной беременности плацента располагается в теле матки. Иногда при ультразвуковом исследовании в первой половине беременности обнаруживается, что плацента располагается в нижних отделах матки, доходя или даже перекрывая область внутреннего зева шейки матки. В дальнейшем, по мере прогрессирования беременности, плацента чаще всего смещается из нижних отделов матки верх. Однако, если после срока 32 недели плацента по-прежнему перекрывает область внутреннего зева, такое состояние называется * предлежанием плаценты**, что является серьезным осложнением беременности.

Предлежание плаценты может привести к развитию кровотечения, которое может возникать во II-III триместре беременности или во время родов.

Толщина

Тоже определяется посредством ультразвукового исследования- плацентометрии: после установления места прикрепления плаценты отыскивается участок, где она имеет наибольший размер, который и определяется. Толщина плаценты, как уже было сказано, непрерывно увеличивается до 36-37 недель беременности (к этому сроку она составляет от 20 до 40 мм). Затем ее рост прекращается, и в дальнейшем толщина плаценты либо уменьшается, либо остается на том же уровне.

Отклонение от нормы хотя бы одного из этих показателей может свидетельствовать о неблагополучии в течение беременности.

Плацента выполняет следующие основные функции: дыхательную, выделительную, трофическую, защитную и инкреторную. Она выполняет также функции антигенобразования и иммунной защиты. Большую роль в осуществлении этих функций играют плодные оболочки и околоплодные воды.

Переход через плаценту химических соединений определяется различными механизмами: ультрафильтрацией, простой и облегченной диффузией, активным транспортом, пиноцитозом, трансформацией веществ в ворсинах хориона. Большое значение имеют также растворимость химических соединений в липидах и степень ионизации их молекул.

Процессы ультрафильтрации зависят от величины молекулярной массы химического вещества. Этот механизм имеет место в тех случаях, когда молекулярная масса не превышает 100. При более высокой молекулярной массе наблюдается затрудненный трансплацентарный переход, а при молекулярной массе 1000 и более химические соединения практически не проходят через плаценту, поэтому их переход от матери к плоду осуществяется с помощью других механизмов.

Процесс диффузии заключается в переходе веществ из области большей концентрации в область меньшей концентрации. Такой механизм характерен для перехода кислорода от организма матери к плоду и СО2 от плода в организм матери. Облегченная диффузия отличается от простой тем, что равновесие концентраций химических соединений по обе стороны плацентарной мембраны достигается значительно быстрее, чем этого можно было ожидать на основании законов простой диффузии. Такой механизм доказан для перехода от матери к плоду глюкозы и некоторых других химических веществ.

Пиноцитоз представляет собой такой тип перехода вещества через плаценту, когда ворсины хориона активно поглощают капельки материнской плазмы вместе с содержащимися в них теми или иными соединениями.

Наряду с этими механизмами трансплацентарного обмена большое значение для перехода химических веществ от организма матери к плоду и в обратном направлении имеет растворимость в липидах и степень ионизации молекул химических агентов. Плацента функционирует как липидный барьер. Это означает, что химические вещества, хорошо растворимые в липидах, более активно переходят через плаценту, чем плохо растворимые. Роль ионизации молекул химического соединения заключается в том, что недиссоциированые и неионизированные вещества переходят через плаценту более быстро.

Величина обменной поверхности плаценты и толщина плацентарной мембраны также имеют существенное значение для процессов обмена между организмами матери и плода.

Несмотря на явления так называемого физиологического старения, проницаемость плаценты прогрессивно возрастает вплоть до 32-35-й недели беременности. Это в основном обусловлено увеличением числа вновь образованных ворсин, а также прогрессирующим истончением самой плацентарной мембраны (с 33-38 мкм в начале беременности до 3-6 мкм в конце ее).

Степень перехода химических соединений от организма матери к плоду зависит не только от особенностей проницаемости плаценты. Большая роль в этом процессе принадлежит и организму самого плода, его способности избирательно накапливать именно те агенты, которые в данный момент особенно необходимы ему для роста и развития. Так, в период интенсивного гемопоэза возрастает потребность плода в железе, которое необходимо для синтеза гемоглобина. Если в организме матери содержится недостаточное количество железа, то у нее возникает анемия. При интенсивной оссификации костей скелета увеличивается потребность плода в кальции и фосфоре, что вызывает усиленный трансплацентарный переход их солей. В этот период беременности у матери особенно ярко выражены процессы обеднения ее организма данными химическими соединениями.

Дыхательная функция плаценты

Газообмен в плаценте осуществляется путем проникновения кислорода к плоду и выведения из его организма СО2. Эти процессы осуществляются по законам простой диффузии. Плацента не обладает способностью к накоплению кислорода и CO2, поэтому их транспорт происходит непрерывно. Обмен газов в плаценте аналогичен газообмену в легких. Значительную роль в выведении СО2 из организма плода играют околоплодные воды и параплацентарный обмен.

Трофическая функция плаценты

Питание плода осуществляется путем транспорта продуктов метаболизма через плаценту.

Белки. Состояние белкового обмена в системе мать-плод обусловлено многими факторами: белковым составом крови матери, состоянием белок-синтезирующей системы плаценты, активностью ферментов, уровнем гормонов и рядом других факторов. Плацента обладает способностью дезами-нировать и переаминировать аминокислоты, синтезировать их из других предшественников. Это обусловливает активный транспорт аминокислот в кровь плода. Содержание аминокислот в крови плода несколько превышает их концентрацию в крови матери. Это указывает на активную роль плаценты в белковом обмене между организмами матери и плода. Из аминокислот плод синтезирует собственные белки, отличные в иммунологическом отношении от белков матери.

Липиды. Транспорт липидов (фосфолипиды, нейтральные жиры и др.) к плоду осуществляется после их предварительного ферментативного расщепления в плаценте. Липиды проникают к плоду в виде триглицеридов и жирных кислот. Липиды в основном локализуются в цитоплазме синцития ворсин хориона, обеспечивая тем самым проницаемость клеточных мембран плаценты.

Глюкоза. Переходит через плаценту согласно механизму облегченной диффузии, поэтому ее концентрация в крови плода может быть выше, чем у матери. Плод также использует для образования глюкозы гликоген печени. Глюкоза является основным питательным веществом для плода. Ей принадлежит также очень важная роль в процессах анаэробного гликолиза.

Вода. Через плаценту для пополнения экстрацеллюлярного пространства и объема околоплодных вод проходит большое количество воды. Вода накапливается в матке, тканях и органах плода, плаценте и амниотической жидкости. При физиологической беременности количество околоплодных вод ежедневно увеличивается на 30-40 мл. Вода необходима для правильного обмена веществ в матке, плаценте и в организме плода. Транспорт воды может осуществляться против градиента концентрации.

Электролиты. Обмен электролитов происходит трансплацентарно и через амниотическую жидкость (параплацентарно). Калий, натрий, хлориды, гидрокарбонаты свободно проникают от матери к плоду и в обратном направлении. Кальций, фосфор, железо и некоторые другие микроэлементы способны депонироваться в плаценте.

Витамины. Весьма важную роль плацента играет в обмене витаминов. Она способна накапливать их и осуществляет регуляцию их поступления к плоду. Витамин А и каротин депонируются в плаценте в значительном количестве. В печени плода каротин превращается в витамин А. Витамины группы В накапливаются в плаценте и затем, связываясь с фосфорной кислотой, переходят к плоду. В плаценте содержится значительное количество витамина С. У плода этот витамин в избыточном количестве накапливается в печени и надпочечниках. Содержание витамина D в плаценте и его транспорт к плоду зависят от содержания витамина в крови матери. Этот витамин регулирует обмен и транспорт кальция в системе мать-плод. Витамин Е, как и витамин К, не переходит через плаценту. Следует иметь в виду, что синтетические препараты витаминов Е и К переходят через плаценту и обнаруживаются в крови пуповины.

Ферменты. Плацента содержит многие ферменты, участвующие в обмене веществ. В ней обнаружены дыхательные ферменты (оксидазы, каталаза, дегидрогеназы и др.). В тканях плаценты имеется сукцинатдегидрогеназа, которая участвует в процессе переноса водорода при анаэробном гликолизе. Плацента активно синтезирует универсальный источник энергии АТФ.

Из ферментов, регулирующих углеводный обмен, следует указать амилазу, лактазу, карбоксилазу и др. Белковый обмен регулируется с помощью таких ферментов, как НАД- и НАДФдиафоразы. Специфическим для плаценты является фермент - термостабильная щелочная фосфотаза (ТЩФ). На основании показателей концентрации этого фермента в крови матери можно судить о функции плаценты во время беременности. Другим специфическим ферментом плаценты является окситоциназа. В плаценте содержится ряд биологически активных веществ системы гистамин-гистаминаза, ацетилхолин-холинэстераза и др. Плацента также богата различными факторами свертывания крови и фибринолиза.

Эндокринная функция плаценты

При физиологическом течении беременности существует тесная связь между гормональным статусом материнского организма, плацентой и плодом. Плацента обладает избирательной способностью переносить материнские гормоны. Так, гормоны, имеющие сложную белковую структуру (соматотропин, тиреотропный гормон, АКТГ и др.), практически не переходят через плаценту. Проникновению окситоцина через плацентарный барьер препятствует высокая активность в плаценте фермента окситоциназы. Переходу инсулина от организма матери к плоду, по-видимому, препятствует его высокая молекулярная масса.

В противоположность этому стероидные гормоны обладают способностью переходить через плаценту (эстрогены, прогестерон, андрогены, глюко-кортикоиды). Тиреоидные гормоны матери также проникают через плаценту, однако трансплацентарный переход тироксина осуществляется более медленно, чем трийодтиронина.

Наряду с функцией по трансформации материнских гормонов плацента сама превращается во время беременности в мощный эндокринный орган, который обеспечивает наличие оптимального гормонального гомеостаза как у матери, так и у плода.

Одним из важнейших плацентарных гормонов белковой природы является плацентарный лактоген (ПЛ). По своей структуре ПЛ близок к гормону роста аденогипофиза. Гормон практически целиком поступает в материнский кровоток и принимает активное участие в углеводном и липидном обмене. В крови беременной ПЛ начинает обнаруживаться очень рано - с 5-й недели, и его концентрация прогрессивно возрастает, достигая максимума в конце гестации (рис. 3.11, а). ПЛ практически не проникает к плоду, а в амниотической жидкости содержится в низких концентрациях. Этому гормону уделяется важная роль в диагностике плацентарной недостаточности.

Другим гормоном плаценты белкового происхождения является хорионический гонадотропин (ХГ). По своему строению и биологическому действию ХГ очень сходен с лютеинизирующим гормоном аденогипофиза. При диссоциации ХГ образуются две субъединицы (а и р). Наиболее точно функцию плаценты отражает р-ХГ. ХГ в крови матери обнаруживают на ранних стадиях беременности, максимальные концентрации этого гормона отмечаются в 8-10 нед беременности. В ранние сроки беременности ХГ стимулирует стероидогенез в желтом теле яичника, во второй половине - синтез эстрогенов в плаценте. К плоду ХГ переходит в ограниченном количестве. Полагают, что ХГ участвует в механизмах половой дифференцировки плода. На определении ХГ в крови и моче основаны гормональные тесты на беременность: иммунологическая реакция, реакция Ашгейма - Цондека, гормональная реакция на самцах лягушек и др.

Плацента наряду с гипофизом матери и плода продуцирует пролактин. Физиологическая роль плацентарного пролактина сходна с таковой ПЛ гипофиза.

Кроме белковых гормонов, плацента синтезирует половые стероидные гормоны (эстрогены, прогестерон, кортизол).

Эстрогены (эстрадиол, эстрон, эстриол) продуцируются плацентой в возрастающем количестве, при этом наиболее высокие концентрации этих гормонов наблюдаются перед родами. Около 90% эстрогенов плаценты представлены эстриолом. Его содержание служит отражением не только функции плаценты, но и состояния плода. Дело в том, что эстриол в плаценте образуется из андрогенов надпочечников плода, поэтому концентрация эстриола в крови матери отражает состояние как плода, так и плаценты. Эти особенности продукции эстриола легли в основу эндокринной теории о фетоплацентарной системе.

Прогрессирующим увеличением концентрации во время беременности характеризуется также эстрадиол. Многие авторы считают, что именно этому гормону принадлежит решающее значение в подготовке организма беременной к родам.

Важное место в эндокринной функции плаценты принадлежит синтезу прогестерона. Продукция этого гормона начинается с ранних сроков беременности, однако в течение первых 3 мес. основная роль в синтезе прогестерона принадлежит желтому телу и лишь затем эту роль берет на себя плацента. Из плаценты прогестерон поступает в основном в кровоток матери и в значительно меньшей степени в кровоток плода.

В плаценте вырабатывается глюкокортикоидный стероид кортизол. Этот гормон также продуцируется в надпочечниках плода, поэтому концентрация кортизола в крови матери отражает состояние как плода, так и плаценты (фетоплацентарной системы).

До настоящего времени открытым остается вопрос о продукции АКТГ и ТТГ плацентой.

Иммунная система плаценты. Плацента представляет собой своеобразный иммунный барьер, разделяющий два генетически чужеродных организма (мать и плод), поэтому при физиологически протекающей беременности иммунного конфликта между организмами матери и плода не возникает. Отсутствие иммунологического конфликта между организмами матери и плода обусловлено следующими механизмами:

- отсутствие или незрелость антигенных свойств плода;

- наличие иммунного барьера между матерью и плодом (плацента);

- иммунологические особенности организма матери во время беременности.

Барьерная функция плаценты

Понятие "плацентарный барьер" включает в себя следующие гистологические образования: синцитиотрофобласт, цитотрофобласт, слой мезенхимальных клеток (строма ворсин) и эндотелий плодового капилляра. Плацентарный барьер в какой-то степени можно уподобить гематоэнцефалическому барьеру, который регулирует проникновение различных веществ из крови в спинномозговую жидкость. Однако в отличие от гематоэнцефалического барьера, избирательная проницаемость которого характеризуется переходом различных веществ только в одном направлении (кровь - цереброспинальная жидкость), плацентарный барьер регулирует переход веществ и в обратном направлении, т.е. от плода к матери.

Трансплацентарный переход веществ, постоянно находящихся в крови матери и попавших в нее случайно, подчиняется разным законам. Переход от матери к плоду химических соединений, постоянно присутствующих в крови матери (кислород, белки, липиды, углеводы, витамины, микроэлементы и др.), регулируется достаточно точными механизмами, в результате чего одни вещества содержатся в крови матери в более высоких концентрациях, чем в крови плода, и наоборот. По отношению к веществам, случайно попавшим в материнский организм (агенты химического производства, лекарственные препараты и т.д.), барьерные функции плаценты выражены в значительно меньшей степени.

Проницаемость плаценты непостоянна. При физиологической беременности проницаемость плацентарного барьера прогрессивно увеличивается вплоть до 32-35-й недели беременности, а затем несколько снижается. Это обусловлено особенностями строения плаценты в различные сроки беременности, а также потребностями плода в тех или иных химических соединениях.

Офаниченные барьерные функции плаценты в отношении химических веществ, случайно попавших в организм матери, проявляются в том, что через плаценту сравнительно легко переходят токсичные продукты химического производства, большинство лекарственных препаратов, никотин, алкоголь, пестициды, возбудители инфекций и т.д. Это создает реальную опасность для неблагоприятного действия этих агентов на эмбрион и плод.

Барьерные функции плаценты наиболее полно проявляются только в физиологических условиях, т.е. при неосложненном течении беременности. Под воздействием патогенных факторов (микроорганизмы и их токсины, сенсибилизация организма матери, действие алкоголя, никотина, наркотиков) барьерная функция плаценты нарушается, и она становится проницаемой даже для таких веществ, которые в обычных физиологических условиях через нее переходят в ограниченном количестве.

Ред. Г. Савельева

"Какие функции выполняет плацента" - статья из раздела

· Питание плода

· Газообмен плода

· Выделение продуктов метаболизма

· Формирование гормонального и иммунного статуса плода

· Функция недостающего плоду гематоэнцефалического барьера, защищая нервные центры и весь организм плода от воздействия токсических факторов

· Антигенные и иммунные свойства.

Немаловажную роль в выполнении этих функций играют околоплодные воды и плодные оболочки, образующие вместе с плацентой единый комплекс.

Плацента играет роль железы внутренней секреции и синтезирует гормоны, используя материнские и плодовые предшественники. Вместе с плодом она формирует единую эндокринную систему. Гормональная функция плаценты способствует сохранению и прогрессированию беременности, изменениям активности эндокринных органов матери. В ней происходят процессы синтеза, секреции и превращения ряда гормонов белковой и стероидной структуры. Уже в предимплантационном периоде зародышевые клетки секретируют прогестерон, эстрадиол и хорионический гонадотропин, имеющий большое значение для нидации плодного яйца.

Нарушение всех функций плаценты проявляется плацентарной недостаточностью, которая может зависеть от изменений в самой плаценте, от акушерской или соматической патологии у матери, а также от состояния плода. Следовательно, реакция системы мать - плацента - плод может быть связана с патологией в каждом из этих звеньев, а также их сочетаний.

Под фетоплацентарной недостаточностью понимают синдром, обусловленный морфофункциональными изменениями в плаценте и представляющий собой результат сложной реакции плода и плаценты на различные патологические состояния материнского организма.

Многочисленные факторы, неблагоприятно влияющие на состояние фетоплацентарной системы, можно разделить на три группы:

1. Высокая степень риска отмечена у больных с сочетанным гестозом, развивающимся преимущественно на фоне сердечно-сосудистой патологии (гипертоническая болезнь, пороки сердца), заболевания эндокринной системы (сахарный диабет, гиперфункция и гипофункция щитовидной железы и надпочечников), почечной патологии, иммуноконфликтной и переношенной беременности.

2. В группу беременных со средней степенью риска нарушений фетоплацентарной системы относятся женщины с генитальным инфантилизмом, гестозами (нефропатия I - II степени), многоплодной беременностью, абортами в анамнезе.

3. Группу низкого риска составляют первородящие женщины до 18 и старше 26 лет, беременные с умеренным многоводием.

Высокая степень риска развития фетоплацентарной недостаточности отмечается у 27%, средняя - у 29%, низкая - у 45% беременных.

Фетоплацентарная недостаточность может быть острой и хронической. Острая плацентарная недостаточность возникает при обширных инфарктах в плаценте, преждевременной ее отслойке. Это может быть причиной быстрой гибели плода.

Хроническая плацентарная недостаточность является следствием экстрагенитальной патологии матери или осложненного течения беременности.

В развитии плацентарной недостаточности различают фазы компенсации и декомпенсации с разным исходом для плода.

В повседневной практике врачи имеют дело чаще всего с хронической плацентарной недостаточностью. Основными клиническими проявлениями хронической плацентарной недостаточности являются задержка роста плода, развитие у него внутриутробной гипоксии, а также сочетание этих состояний.

По клинико-морфологическим признакам различают следующие виды фетоплацентарной недостаточности:

· Первичная (ранняя) недостаточность (до 16 недель) возникает при формировании плаценты, в период имплантации, раннего эмбриогенеза и плацентации под влиянием генетических, эндокринных, инфекционных и других факторов. Первичная недостаточность способствует развитию врожденных пороков плода, неразвивающейся беременности. Клинически она проявляется картиной угрожающего прерывания беременности или заканчивается самопроизвольным абортом.

· Вторичная (поздняя) плацентарная недостаточность возникает уже на фоне сформировавшейся плаценты после 16 недель беременности под влиянием исходящих от матери факторов или при поражениях плаценты (плацентит).

Хроническая плацентарная недостаточность в зависимости от состояния компенсаторно-приспособительных реакций может быть в двух проявлениях:

1. Относительная - при сохранности компенсаторных реакций в плаценте.

2. Абсолютная , наиболее тяжелая форма хронической плацентарной недостаточности, которая развивается на фоне нарушения созревания хориона при повреждениях плаценты дистрофического, циркуляторного и воспалительного характера в случае отсутствия компенсаторно-приспособительных реакций хориона на тканевом уровне.

В развитии фетоплацентарной недостаточности основными, и нередко первоначальными, являются гемодинамические и микроциркуляторные нарушения. Изменения плацентарного кровотока, как правило, являются сочетанными. К ним относятся:

1. Снижение перфузионного давления в матке, которое проявляется либо в уменьшении притока крови к плаценте в результате системной гипотонии у матери (гипотония беременных, синдром сдавления нижней половой вены, локальный спазм маточных сосудов на фоне гипертензивного синдрома), либо затруднением венозного оттока (длительные сокращения матки или ее повышенный тонус, отечный синдром).

2. Инфаркты, отслойка части плаценты, ее отек.

3. Нарушение капиллярного кровотока в ворсинах хориона (нарушение созревания ворсин, внутриутробное инфицирование, тератогенные факторы).

4. Изменения реологических и коагуляционных свойств матери и плода.

Как правило, первично нарушается трофическая функция плаценты и позднее меняется газообмен на уровне плацентарного барьера.

Диагностика фетоплацентарной недостаточности должна быть основана на комплексном сопоставлении целого ряда признаков на основе клинического обследования беременной, а также использования лабораторных и инструментальных методов исследования.

Одним из клинических проявлений плацентарной недостаточности является задержка внутриутробного развития плода (гипотрофия).

В целом же этиология синдрома внутриутробной задержки развития плода чрезвычайно разнообразна. Это социально-бытовые и производственные факторы, инфекции, экстрагенитальные заболевания, осложнения течения беременности и др. Но, независимо от этиологии, непосредственной причиной синдрома задержки развития плода является плацентарная недостаточность, которая возникает на фоне нарушения маточно-плацентарного кровообращения.

Различают две формы гипотрофии плода:

· симметричную форму по гармоническому типу; при ней наблюдается пропорциональное отставание массы тела и длины плода;

· асимметричную гипотрофию (по дисгармоническому типу), наблюдается отставание массы тела при нормальной длине плода. При этом возможно неравномерное развитие отдельных органов и систем плода. Отмечается отставание в развитии живота и грудной клетки при нормальных размерах головки, замедление роста которой происходит позднее. Асимметричная гипотрофия несет в себе угрозу рождения ребенка с неполноценным развитием ЦНС, менее способного к реабилитации.

При плацентарной недостаточности наблюдается нарушение транспорта питательных веществ (углеводов, аминокислот, липидов и др.), а в последствии и газообмена плода, что приводит к отставанию роста плода и развитию внутриутробной гипоксии.

Первые признаки задержки развития плода могут проявиться уже в 18-19 или 24-26 неделях. К 28-29 неделе беременности задержка развития плода чаще всего симметрична. Возникновение синдрома в 32 недели и позже типично чаще для асимметричной формы. В эти сроки беременности могут присоединяться симптомы хронической гипоксии плода.

Различают три степени гипотрофии плода. При первой степени тяжести наблюдается отставание развития плода на две недели, при второй - в пределах двух-четырех недель, при третьей степени - более четырех недель. Задержка развития плода третьей степени, как правило, носит необратимый характер и может привести к его антенатальной гибели.

Основным методом диагностики задержки развития плода является оценка показателей высоты стояния дна матки и окружности живота с учетом роста беременной, положения плода и количества околоплодных вод, проводимая в динамике. Измерение надо проводить не реже 1 раза в две недели. Отставание высоты стояния дна матки на 2 см и более по сравнению с нормой или отсутствие ее прироста в течение 2-3 недель при динамическом наблюдении указывает на гипотрофию плода.

Важное место в диагностике гипотрофии принадлежит ультразвуковому исследованию, которое позволяет проводить динамическую фетометрию, оценивать состояние плаценты, измерять скорость кровотока в артериях пуповины, пупочной вене, аорте и сонной артерии плода.

При фетометрии необходимо пользоваться следующими основными параметрами: бипариетальным размером головки плода, средними диаметрами грудной клетки и живота, их окружностью, длиной конечностей.

Диагностическая ценность различных параметров неодинакова в разные сроки беременности. При раннем нарушении роста плода ведущим диагностическим признаком является уменьшение всех его размеров. При поздней задержке развития плода нарушается рост окружности живота, а не головки (асимметричная форма).

При однократном УЗ исследовании можно обнаружить лишь явное и значительное отставание в развитии плода, о котором судят по несоответствию его размеров гестационному возрасту. Повторные исследования, проводимые с интервалами в 2-4 недели, позволяют выявить нарушения в динамике.

Достоверными признаками задержки развития роста плода является несоответствие в две недели и более бипариетального размера головки плода фактическому сроку беременности, а также нарушение взаимоотношений между размерами головки и туловища. Динамическое УЗ исследование также позволяет контролировать результат проводимого лечения.

Ультразвуковое исследование позволяет диагностировать плацентарную недостаточность и на основании определения структуры плаценты. Толщина плаценты постепенно увеличивается до 36-37 недель беременности. К этому сроку рост плаценты прекращается, и в дальнейшем при физиологическом течении беременности толщина плаценты или снижается, или остается на том же уровне, составляя 3,5-3,6 мм. В зависимости от патологии беременности, недостаточность функции плаценты проявляется значительным уменьшением или увеличением ее толщины. Наиболее характерным для поздних токсикозов, угрозы прерывания беременности, гипотрофии плода является “тонкая” плацента (до 20 мм в третьем триместре беременности), в то время как при гемолитической болезни, сахарном диабете, сифилисе о плацентарной недостаточности чаще свидетельствует “толстая” плацента (до 50 мм и более). Истончение или утолщение плаценты на 5 мм и более указывает на необходимость проведения лечебных мероприятий и требует повторного ультразвукового исследования.

Эхографически при УЗ исследовании различают 4 степени зрелости плаценты. Не останавливаясь на деталях определения зрелости плаценты, следует отметить, что как правило, нулевая степень наблюдается, преимущественно, во втором триместре физиологически протекающей беременности. Первая степень выявляется в третьем триместре беременности. С 32-33 недель диагностируется вторая степень зрелости плаценты. Третья степень характерна для доношенной беременности. Выявление третьей степени зрелости плаценты до 38-39 недели беременности свидетельствует о преждевременном ее старении и является признаком плацентарной недостаточности.

Ценным методом оценки состояния внутриутробного плода с помощью ультразвукового исследования является изучение двигательной активности и характера его дыхательных движений. Продолжительность исследования для определения дыхательных движений должна составлять 15-30 мин. Отсутствие дыхательных движений плода в течение 2-3 исследований можно расценивать как плохой прогностический признак.

В третьем триместре беременности плод совершает 5 и более движений за 30 мин. Беременные ощущают только 60-80% всех движений плода. Регистрация движений плода самой беременной может служить скрининг-тестом в женской консультации и в стационаре, не снабженных специальной аппаратурой. Беременная сосчитывает движения плода, лежа на боку 4 раза в день по 30 мин. Увеличение или уменьшение числа движений более чем на 50%, внезапное их исчезновение указывает на нарушение состояния плода.

Кардиомониторное наблюдение за плодом дает возможность выявить нарушение его сердечной деятельности. При оценке кардиотахограммы учитывается основная (базальная) частота сердечных сокращений, в 10-минутных интервалах записи, учащение - акцелерации и урежение - децелерации. Помимо анализа сердечной деятельности при покое плода, необходимо определять ее характер в ответ на изменения состояния плода, что возможно при воздействии на организм матери (функциональные пробы воздействием тепла или холода на матку) или при спонтанном движении плода (нестрессовый тест).

При кардиомониторном наблюдении достоверными признаками гипоксии плода являются брадикардия (110-90 ударов в 1 мин.), аритмия, монотонный ритм. В ответ на шевеление плода частота сердечных сокращений увеличивается на 10 и более ударов в мин. При нормально протекающей беременности задержка дыхания на вдохе вызывает урежение, на выходе - учащение сердечных сокращений плода. При внутриутробной гипоксии плода во время проведения проб наблюдаются парадоксальные реакции или отсутствие изменений частоты сердечных сокращений.

Определение состояния плода обычными клиническими методами нельзя считать достоверными. Ценным методом является гормональная диагностика. Она удобна и достоверна, так как отражает состояние плода с ранних сроков беременности, позволяет проводить динамическое наблюдение. Установлено, что с ранних сроков беременности формируется и затем функционирует на протяжении всей беременности особая эндокринная система фетоплацентарного комплекса, которая обеспечивает корреляцию сложных адаптационных взаимоотношений организма матери и плода. Фетоплацентарная система характеризуется выработкой стероидных гормонов (эстрогенов, прогестерона), плацентарного лактогена и эмбрионального альфафетопротеина.

Уровень эстриола и эстрадиола в крови во время беременности значительно выше, чем у небеременных женщин. При нормально развивающейся беременности продукция эстриола и эстрадиола повышается с увеличением срока беременности и ростом плода, а также увеличивается их экскреция с мочой. На плацентарную недостаточность указывает снижение уровня эстриола в крови на одно или более стандартных отклонений от среднего уровня или уменьшение экскреции этого гормона с мочой.

Цифры, отражающие уровень содержания гормонов, зависят от методики исследования, поэтому в каждой лаборатории должны быть выработаны свои параметры.

Прогестерон является гормоном, содержание которого после 13-14 недель беременности отражает функцию плаценты. С увеличением срока беременности количество прогестерона увеличивается. Снижение продукции прогестерона или экскреции прегнандиола свидетельствует о плацентарной недостаточности.

Плацентарный лактоген определяется в крови беременной с 5-6 недель, затем его концентрация в крови возрастает, максимальный уровень достигается к 36-37 неделям беременности, после чего содержание плацентарного лактогена стабилизируется и сохраняется до родов. К концу первых суток после родов он полностью выводится из организма женщины. Содержание плацентарного лактогена определяют в динамике беременности. При гипофункции плаценты уровень этого гормона снижается на 50% и более, что свидетельствует об угрожающем состоянии плода.

Альфа-фетопротеин является эмбриональным белком. Синтез его начинается с 6 недель беременности. По мере увеличения срока беременности и формирования тканей плода, проникновение АФП в околоплодные воды снижается, а переход его в кровь беременной увеличивается. Максимальная концентрация достигается в 32-34 недели, после чего содержание его в крови снижается. При фетоплацентарной недостаточности уровень альфа-фетопротеина повышается.

Оценивая данные, полученные при определении гормонов, следует учесть, что снижение на 50% даже одного из них требует назначения соответствующего лечения фетоплацентарной недостаточности.

Определенное значение для оценки состояния плода имеет определение термостабильной щелочной фосфатазы. Активность ее при нормально протекающей беременности колеблется от 14 ед. в 28 недель до 20 ед. в 40-42 недели. Резкое снижение активности фермента при динамическом исследовании с интервалами в 1-2 недели, указывает на плацентарную недостаточность.

При диагностике плацентарной недостаточности можно использовать некоторые показатели реологических и коагуляционных свойств крови. К ним можно отнести интенсивность агрегаций эритроцитов, концентрацию фибриногена, число тромбоцитов и их агрегационную активность, время свертывания крови. Для правильной оценки полученных данных исследование необходимо проводить в динамике. Первое исследование желательно проводить в ранние сроки (12-13 недель) беременности, а в дальнейшем через 3-4 недели.

Достоверными признаками плацентарной недостаточности и развития гипотрофии плода являются повышение интенсивности агрегации эритроцитов на 20-30%, повышение концентрации фибриногена на 10-15%, снижение числа тромбоцитов на 10-12%, увеличение интенсивности их агрегации на 15-20%, удлинение времени свертывания крови на 10-15%.

Для точной диагностики угрожаемых состояний плода полученные лабораторные данные следует сопоставлять с результатами ультразвукового исследования и кардиотахографии плода.

Лечение фетоплацентарной недостаточности должно быть комплексным и направленным на все звенья причин, которые могут приводить к этому состоянию.

Во-первых, необходимо проводить санацию выявленных очагов инфекции и лечение выявленных экстрагенитальных заболеваний.

Основными направлениями в лечении плацентарной недостаточности являются устранение или уменьшение перфузионной и диффузионной недостаточности, улучшение метаболической функции плаценты, воздействие на организм плода.

Из немедикаментозных методов следует применять физические методы воздействия (электрорелаксация матки, электрофорез магния, назначение тепловых процедур на область почек), абдоминальная декомпрессия, гипербарическая оксигенация.

Длительность терапии плацентарной недостаточности должна составлять не менее 6 недель (в стационаре и женской консультации). Должно проводиться не менее 2 курсов лечения (во втором и третьем триместре), а у беременных группы повышенного риска еще один курс в ранние (до 12 недель) сроки беременности.

Комплекс медикаментозных препаратов, применяемых для лечения фетоплацентарной недостаточности, является разнообразным и состоит из медикаментов разных групп. Вазоактивные препараты (эуфиллин, ксантинола, никотинат, трентал) улучшают маточно-плацентарное кровообращение, оказывают спазмолитическое действие, улучшают периферическое кровообращение, увеличивают почечный кровоток, улучшают микроциркуляцию, тормозят агрегацию тромбоцитов.

Препараты токолитического действия (изадрин, партусистен, ритодрин) снижают тонус матки, улучшают маточно-плацентарное кровообращение.

Средства, влияющие на реокоагуляционные свойства крови (реополиглюкин, гепарин, курантил) уменьшают агрегацию форменных элементов крови, уменьшают вязкость крови, способствуют восстановлению кровотока в мелких капиллярах, уменьшают общее периферическое сопротивление.

Медикаменты, улучшающие газообмен и метаболизм (кокарбоксилаза, глютаминовая кислота, метионин, аскорбиновая кислота, витамин Е, В 12) участвуют в улучшении углеводного, азотистого обмена, активируют действие гормонов, витаминов, ферментов, регулируют окислительно-восстановительные реакции в тканях.

Препараты анаболического действия (калия оротат, рибоксин) применяются как стимуляторы обменных процессов.

Длительность медикаментозного лечения зависит от времени начала и степени выраженности фетоплацентарной недостаточности. Применение лекарств осуществляется в обычных терапевтических дозах. Но, учитывая возможную повышенную чувствительность беременных к медикаментозным препаратам, нередко требуется индивидуальный подбор дозы.

Выбор оптимального метода родоразрешения должен основываться на оценке степени и формы синдрома задержки развития плода, выраженности фетоплацентарной недостаточности, гипоксии плода и его адаптационных резервных возможностей. Если эффективность терапии подтверждается улучшением темпов роста плода по данным объективного исследования и ультразвуковой фетометрии, показатель кардиотахографии, в этих случаях целесообразно родоразрешение через естественные родовые пути.

При наличии выраженных признаков фетоплацентарной недостаточности, особенно в сочетании с тяжелой формой позднего токсикоза беременных, экстрагенитальных заболеваниях, неэффективности проводимой терапии следует производить досрочное родоразрешение с расширением показаний к кесареву сечению.

При преждевременных родах необходимо проводить профилактику дыхательных нарушений у новорожденных, используя дексаметазон или этимизол, амбраксон гидрохлорид (лазельван).

В процессе родового акта следует продолжать активную патогенетическую терапию плацентарной недостаточности. При гипотрофии плода требуется бережное родоразрешение с использованием медикаментозного обезболивания, спазмолитиков, профилактика гипоксии плода. Роды на фоне фетоплацентарной недостаточности необходимо проводить под мониторным контролем за состоянием плода.

Профилактика развития фетоплацентарной недостаточности должна начинаться еще до наступления беременности. Женщинам следует объяснять о необходимости ведения здорового образа жизни (отказ от курения, приема алкоголя, медикаментов без назначения врача, исключение вредных факторов на производстве). До наступления беременности необходимо проводить санацию очагов инфекции, лечения хронических заболеваний. С наступлением беременности женщинам нужно разъяснять роль сбалансированного питания, полноценного и несколько удлиненного сна.

Среди беременных необходимо выделить группу высокого риска развития фетоплацентарной недостаточности, проводить за ней строгое наблюдение, комплексное обследование и своевременное адекватное медикаментозное лечение.

Во время беременности в женском организме появляются уникальные анатомические образования и даже новые органы. Одним из них является плацента. Без нее невозможно представить развитие малыша в материнской утробе. Эта статья расскажет о том, что такое плацента, как она формируется и какие функции выполняет.

Характеристика

Плацента представляет собой особый эмбриональный орган. Он характерен не только для человека, но и для других млекопитающих. Появление плаценты в женском организме невозможно представить без хориона.

Его образование начинает происходить после того, как оплодотворенная яйцеклетка имплантируется к какой-то определенной стенке матки. В последующем вокруг нее появляется специфическое образование, которое и можно назвать хорионом. Его оболочки в дальнейшем начинают трансформироваться и преобразуются в плацентарную ткань.

Ученые установили, что впервые хорион появляется в организме беременной женщины уже через 7-12 дней с момента оплодотворения. Для трансформации в плаценту требуется некоторое время. В среднем оно составляет несколько недель. Впервые сформированная плацентарная ткань появляется только к началу второго триместра беременности.

Свое название плацента приобрела не случайно. Этот специфический орган, образующийся только во время беременности, был известен докторам с древности. Согласитесь, что заметить его нетрудно. Во время родов после появления на свет ребенка происходит и рождение плаценты. Такая особенность способствовала тому, что плаценту долгое время называли последом. Нужно отметить, что это название сохранилось и до настоящего времени.

С латыни термин «плацента» переводится как «лепешка». Такое название практически полностью характеризует внешний вид плаценты. Она действительно напоминает лепешку. Часто врачи называют плаценту также и «детским местом». Такой термин довольно часто используется даже в медицинской литературе.

Строение

Плацента беременных имеет неоднородную структуру. По сути, это уникальный орган, который должен выполнять огромное разнообразие различных функций. Любые нарушения в строении плаценты могут быть очень опасны из-за развития патологий. Наличие дефектов строения плацентарной ткани обуславливает нарушение течения нормального внутриутробного развития плода.

Для надежного прикрепления к стенкам матки плацента имеет особые выросты – ворсинки. Посредством них и происходит надежная фиксация плацентарной ткани к стенке матки. Такая особенность также обуславливает взаимодействие между маленьким эмбрионом, плацентой и эндометрием.

Между плацентой и плодом находится пуповина – это особый орган, который, по сути, связывает малыша с его мамой на биологическом уровне. Такая уникальная связь будет сохраняться до самых родов. Только после появления на свет малыша пуповина перерезается , что означает рождение нового человека.

В пуповине проходят важные кровеносные сосуды – артерии и вены. Снаружи их окружает особое вещество – «вартонов студень». Он имеет интересную текстуру, которая напоминает желе. Главная цель данного вещества – надежная защита кровеносных сосудов пуповины от воздействия на них различных негативных факторов внешней среды.

При нормальном течении беременности плацента сохраняется в женском организме на протяжении всей беременности. Ее рождение происходит после появления на свет малыша. В среднем, плацента рождается через 10-60 минут после рождения ребенка. Разность этого временного промежутка в разных родах зависит от многих факторов.

Всю ткань плаценты условно можно разделить на 2 части – материнскую и плодную. Первая прилегает непосредственно к маточной стенке, а вторая – к плоду. Каждая из частей плаценты имеет ряд уникальных анатомических особенностей.

Материнская часть

Эта зона плаценты сформирована во многом на основе децидуальной оболочки, а точнее, ее базальной части. Такая особенность обуславливает особенную плотность и структуру материнской части плаценты. Поверхность этого участка плацентарной ткани довольно шероховатая.

Наличие особых перегородок, которые имеются в плаценте, обеспечивает разделение материнского и плодового кровотока. Плацентарный барьер не допускает смешивания крови матери и плода на этом этапе. Специфический «обмен» начинает происходить несколько позже. Это происходит благодаря активно протекающему процессу осмоса и диффузии.

Плодная часть

Эта часть плаценты покрыта особым амниотическим слоем. Такое строение необходимо для того, чтобы впоследствии в полости матки образовывалась особая водная среда, в которой будет «жить» малыш на протяжении нескольких месяцев своего внутриутробного развития.

С плодной стороны плаценты присутствует особое хориональное образование, которое оканчивается многочисленными ворсинками. Эти ворсинки участвуют в формировании важного элемента – межворсинчатого пространства.

Некоторые из ворсинок называются якорными, так как плотно фиксируются к маточной стенке, обеспечивая надежную фиксацию. Остальные выросты направлены в межворсинчатое пространство, которое изнутри наполнено кровью.

Децидуальные септы (перегородки) разделяют поверхность плацентарной ткани на несколько отдельных частей – котиледонов. Их можно назвать структурно-анатомическими единицами плаценты.

Количество котиледонов изменяется по мере созревания плаценты. Когда она окончательно созревает, то общее число таких структурно-анатомических образований составляет несколько десятков.

Котиледон

Основная составляющая плаценты напоминает по внешнему виду чашу. Каждая структурно-анатомическая единица плацентарной ткани имеет крупную ветку пупочного кровеносного сосуда, которая разветвляется на несколько маленьких веточек.

Такое строение обеспечивает очень важную функцию плаценты – кровоснабжение организма плода всеми необходимыми веществами для его роста и развития. Обильная кровеносная сеточка, которая покрывает котиледон, обеспечивает кровоток в каждом отдельном участке плацентарной ткани. Это помогает обеспечивать бесперебойное поступление крови не только к самой плаценте, но и в организм активно развивающегося малыша.

Как обеспечивается кровоснабжение?

Этот вопрос является очень важным, так как без бесперебойного кровотока функционирование плаценты невозможно. Питание матки, в которой развивается малыш, осуществляется посредством яичниковой и маточной артерий. Именно их врачи и называют спиральными сосудами. Ветви яичниковой и маточной артерий находятся в межворсинчатом пространстве.

Важно отметить, что между спиральными сосудами и межворсинчатым пространством существует разница давления. Такая особенность необходима для того, чтобы происходил газообмен и обеспечение питательными веществами. Разница давления способствует тому, что кровь из артерий проникает до ворсинок, омывает их и далее движется к хориальной пластинке. Затем она попадает уже в материнские вены.

Такая особенность кровотока обеспечивает определенную проницаемость плацентарной ткани. Считается, что способность к проникновению различных питательных веществ и кислорода постепенно увеличивается с каждым последующим днем беременности. К 32-34 неделе проницаемость плаценты является максимальной. Затем она начинает постепенно уменьшаться.

Вес

За время беременности размеры плаценты практически постоянно меняются. Так, к родам здоровая плацента в среднем весит около 0,5-0,6 кг. Диаметр ее в большинстве случаев составляет от 16 до 20 см.

Толщина последа может быть разной. Это во многом зависит от индивидуальных особенностей, а также от того, есть ли какие-то патологии формирования этого органа. С каждым последующим днем беременности толщина плаценты увеличивается.

Врачи считают, что такое увеличение заканчивается только к 36-37 неделе беременности. В среднем, после родов толщина нормальной плаценты составляет приблизительно 2-4 см.

Тип

Плацентарная ткань человека имеет ряд особенностей, отличающих ее от плаценты других млекопитающих. Человеческая плацента относится к гемохориальному типу. Этот вид плацентарной ткани характеризуется возможностью циркуляции материнской крови вокруг ворсинок, в которых находятся плодные капилляры.

Такое строение плаценты заинтересовало многих ученых. Уже в начале XX века советские ученые провели ряд научных исследований и сделали интересные разработки, основанные на свойствах плацентарной ткани. Так, профессор В. П. Филатов разработал особые фармацевтические препараты, которые содержат в своем химическом составе экстракт или взвесь плаценты.

В настоящее время наука сильно продвинулась. Ученые научились активно работать с плацентой. Из нее выделяют стволовые клетки, которые имеют ряд важных функций. Существуют даже банки пуповинной крови, где они хранятся. Для хранения стволовых клеток требуется определенные условия и ответственное соблюдение ряда строгих санитарно-гигиенических правил.

На протяжении многих лет ученые считали, что гемохориальная плацента человека является стерильным органом. Однако многочисленные научные исследования отвергли это. Даже в здоровой плаценте после родов обнаруживаются некоторые микроорганизмы, многие из которых обитают в ротовой полости у беременной женщины.

Как формируется?

Образование плаценты – сложный биологический процесс. Ученые считают, что активно формируется плацента на 15-16 неделе беременности. Однако срок окончательного развития органа может быть разным. Так, только на 20 неделе беременности в плацентарной ткани начинают активно функционировать кровеносные сосуды.

В большинстве случаев плацента формируется в области задней стенки матки. Плацентарная ткань формируется при участии особого эмбрионального образования – цитотрофобласта и непосредственно самого эндометрия (внутренней оболочки маточной стенки).

Окончательное гистологическое строение плаценты стало известно врачам относительно недавно – в эру проведения микроскопических исследований. В плацентарной ткани ученые различают несколько последовательно расположенных слоев:

- Децидуа – первый слой по направлению от матки к эмбриону. По сути, он представляет собой измененный эндометрий.

- Слой Лантганса (фибриноид Рора).

- Трофобласт. Этот слой покрывает лакуны и врастает в стенки спиральных артерий, что предотвращает их активные сокращения.

- Многочисленные лакуны , которые наполнены кровью.

- Многоядерный симпласт , выстилающий цитотрофобласт (синцитиотрофобласт).

- Слой цитотрофобласта . Представляет собой слой расположенных клеток, которые образуют синцитий и продуцируют образование определенных гормоноподобных веществ.

- Строма . Является соединительной тканью, в которой проходят кровеносные питающие сосуды. Также в этом слое находятся очень важные клеточные элементы – клетки Кащенко-Гофбауэра, являющиеся макрофагами и обеспечивающие местный иммунитет.

- Амнион. Участвует в последующем в образовании околоплодных вод. Необходим для формирования особой водной среды, в которой будет происходить внутриутробное развитие малыша.

Очень важным структурным элементом плаценты является ее базальная децидуальная оболочка. Она является своеобразным барьером между материнской и плодной частью плаценты. В зоне базальной децидуальной оболочки находятся многочисленные углубления, внутри которых присутствует материнская кровь.

Функции

Плацента во время беременности играет очень важную роль. Количество выполняемых этим органом функций достаточно большое. Одной из важнейших из них является защитная или барьерная функция. Плацента участвует в образовании гематоплацентарного барьера. Он необходим для того, чтобы внутриутробное развитие плода не было нарушено.

В участии гематоплацентарного барьера участвуют следующие анатомические единицы:

- клеточный слой эндометрия (внутренняя стенка матки);

- базальная мембрана;

- рыхлая перикапиллярная соединительная ткань;

- базальная мембрана трофобласта;

- клеточные слои цитотрофобласта;

- синцитиотрофобласт.

Такое сложное строение необходимо для того, чтобы гематоплацентарный барьер обеспечивал важные функции плаценты. Нарушение гистологического строения может быть опасно. В такой ситуации плацентарная ткань просто не сможет полноценно функционировать.

Участие в газообмене

Посредством кровеносных сосудов, которые в большом количестве находятся в плацентарной ткани, плод получает кислород, а также «избавляется» от углекислого газа.

Происходит это посредством обычной простой диффузии. При этом в организм активно растущего малыша проникает кислород, а отработанный углекислый газ выделяется. Такое своеобразное «клеточное дыхание» происходит на протяжении всего периода беременности. Этот уникальный механизм развивается вследствие того, что легкие плода формируются достаточно поздно.

Самостоятельно ребенок, находящийся в материнской утробе, не дышит . Свой первый вдох он совершит только после появления на свет. Для того чтобы компенсировать это состояние, и происходит такой клеточный газообмен.

Обеспечение питания

Несмотря на то, что у малыша к определенному сроку беременности формируется рот, а также органы пищеварительной системы, принимать пищу самостоятельно он еще не может. Все питательные компоненты, которые необходимы детскому организму для его рождения, он получает через кровеносные сосуды. Белки, жиры и углеводы поступают в организм малыша через артерии его мамы. Таким же образом малыш получает воду, витамины и микроэлементы.

Такая особенность питания плода наглядно объясняет, почему рацион питания беременной женщины является очень важным. Для полноценного внутриутробного развития плода будущая мама должна тщательно следить за тем, какие продукты питания она употребляет в течение суток.

Очень важно, чтобы в рационе беременной женщины регулярно присутствовали свежие фрукты и овощи, а также качественные источники белка.

Выделение ненужных продуктов обмена

Почки и выделительная система плода начинают функционировать достаточно поздно. Пока они еще недостаточно хорошо сформировались, на помощь приходит плацента. Через плацентарную ткань происходит удаление ненужных, отработанных детским организмом метаболитов. Таким образом организм плода «избавляется» от излишней мочевины, креатинина и других веществ. Происходит этот процесс посредством активного и пассивного транспорта.

Синтез гормонов

Гормональная функция плаценты, пожалуй, является одной из очень важных. Во время беременности плацентарная ткань является даже органом внутренней секреции, так как участвует в образовании биологически активных веществ.

Одним из них является важнейший гормон беременности – хорионический гонадотропин. Он необходим для нормального течения беременности. Этот гормон обеспечивает правильное функционирование плаценты, а также стимулирует образование в организме беременной женщины прогестерона. Он необходим при беременности для того, чтобы стимулировать рост эндометрия и на время остановить созревание новых фолликулов в яичниках.

Под участием плаценты также образуется и плацентарный лактоген. Этот гормон необходим для того, чтобы подготовить молочные железы к предстоящим изменениям – лактации. Под влиянием плаценты происходит образование еще одного необходимого при беременности гормона – пролактина. Он также необходим для того, чтобы подготовить молочные железы будущей мамы к предстоящей лактации.

Ученые выявили, что плацентарная ткань может синтезировать и некоторые другие гормоны – тестостерон, релаксин, серотонин и другие. Помимо активного синтеза гормонов, плацентарная ткань участвует и в образовании гормоноподобных веществ, которые необходимы для нормального течения и развития беременности.

Защита плода

Эту функцию плаценты можно разделить на несколько видов. Так, она может быть механической и иммунной. Каждая из них является очень важной в период внутриутробного развития плода.

Механическая защита плода подразумевает предохранение детского организма от любых воздействий внешней среды. Плацентарная ткань – это очень нежная структура. Она расположена в непосредственной близости от плода. При различных травмах плацента как бы «смягчает» удар. Это помогает снизить риск опасных для плода повреждений.

Иммунная защитная функция плаценты заключается в том, что плацента участвует в обеспечении детского организма материнскими антителами. Эти особые вещества обеспечивают иммунитет плода на протяжении всей его внутриутробной жизни в материнской утробе.

Антитела, попадающие в организм малыша от его мамы через кровь, представляют собой иммуноглобулины. Часть из них спокойно проникает через плаценту, попадая в детский организм. Таким образом, плацента помогает защищать малыша от ряда бактериальных и вирусных инфекций.

Попадание материнских антител способствует еще и предотвращению иммунологического конфликта между матерью и плодом. Материнский организм в этом случае не воспринимает плод как чужеродный генетический объект. Такая особенность способствует предотвращению отторжения плода из полости матки на всем протяжении беременности.

Нужно отметить и об особой роли синцития – особого элемента плацентарной ткани. Он участвует в поглощении ряда опасных химических веществ, которые могут проникнуть через плаценту от матери к плоду. Таким образом плацента как бы предохраняет организм малыша от проникновения в него опасных наркотических, токсических и других опасных средств.

Важно помнить, что такая избирательность проникновения может быть индивидуальной. Если гистологическое строение плаценты в норме, то опасные вещества задерживаются. Если же оно нарушается, то токсины и яды легко могут проникнуть в детский организм, нанося ему непоправимый вред. Именно поэтому врачи рекомендуют будущим мамам во время беременности отказаться от всех вредных привычек.

Курение и употребление алкоголя, а также наркотиков может вызывать развитие опасных заболеваний у активно развивающегося плода. Предотвратить их развитие намного легче, чем в дальнейшем пытаться справиться с возникшими патологиями.

Ведение здорового образа жизни будущей мамой имеет огромное значение в формировании и нормальном функционировании плаценты.

Миграция

Изначальное положение плаценты в полости матки является очень важным клиническим показателем. От того, как она будет располагаться, зависит даже течение беременности.

Обычно плацентарная ткань прикрепляется к задней или передней стенке матки. Крайне редко она крепится только к какой-то из боковых стенок. Закладка плацентарной ткани начинается в первом триместре беременности и связана с местом имплантации оплодотворенной яйцеклетки.

В норме оплодотворенная яйцеклетка прикрепляется в области дна матки. В этой зоне отмечается хороший кровоток, что необходимо для полноценного внутриутробного развития плода на протяжении всей беременности. Однако такая ситуация развивается не всегда.

В акушерской практике регистрируются случаи, когда имплантация оплодотворенной яйцеклетки происходит в нижних отделах матки. Этому предшествует огромное количество самых разнообразных причин. В таком случае оплодотворенная яйцеклетка может опуститься практически до основания внутреннего маточного зева, где и происходит ее прикрепление к маточной стенке.

Чем ниже происходит имплантация, тем ниже располагается и плацента. Нарастание плацентарной ткани на область внутреннего маточного зева врачи называют предлежанием. Эта опасная патология существенно ухудшает течение беременности и даже может стать причиной развития опасных осложнений.

Первоначальное расположение плацентарной ткани может измениться. Чаще всего это происходит в тех случаях, когда плацента прикрепляется к передней стенке матки. Процесс изменения первоначальной локализации плацентарной ткани называется миграцией. Смещение плаценты при этом, как правило, происходит снизу наверх. Таким образом, если низкое положение плацентарной ткани было выявлено в первую половину беременности, то оно еще может измениться.

Обычно процесс миграции плаценты протекает довольно медленно – в течение 6-10 недель. Завершается он полностью, как правило, только к середине 3 триместра беременности.

Плацента, расположенная по задней стенке матки, практически не мигрирует. Вероятность смещения плацентарной ткани при этом положении крайне невелика. Этому во многом способствуют определенные особенности строения матки.

Норма

Здоровая плацента является важной составляющей нормального течения беременности. Развитие этого уникального органа беременности происходит постепенно. С момента образования в женском организме до родов плацента практически постоянно изменяется.

Оценить анатомические свойства плаценты, а также выявить различные аномалии в ее развитии врачи могут посредством выполнения ультразвуковых обследований. Для этого на протяжении всей беременности будущая мама должна пройти несколько УЗИ.

При помощи современных аппаратов специалисты могут получить достаточно четкую визуализацию плацентарной ткани. Во время проведения ультразвукового обследования врач может увидеть структуру плаценты, наличие в ней каких-либо диффузных изменений, а также формирующиеся патологии.

Очень важным клиническим показателем, который обязательно определяют акушеры-гинекологи во время беременности, является зрелость плаценты. На каждом сроке беременности она меняется. Это вполне нормально. При этом важно оценивать соответствие зрелости плаценты определенному сроку беременности.

Так, специалисты выделяют несколько вариантов зрелости плацентарной ткани:

- Нулевая (0). Характеризует нормальное строение плаценты приблизительно до 30 недель беременности. Плацента такой зрелости имеет довольно гладкую и ровную поверхность.

- Первая (1) . Характерна для здоровой плаценты на сроке от 30 до 34 недели беременности. При зрелости первой степени на плаценте появляются специфические вкрапления.

- Вторая (2). Формируется в норме после 34 недели беременности. Такая плацентарная ткань выглядит уже более рельефной, на ней появляется специфическая исчерченность, а также небольшие борозды.

- Третья (3). Является нормой для нормальной доношенной по срокам беременности. Плацента, имеющая такую степень зрелости, имеет на своей поверхности довольно выраженные крупные волны, которые доходят до базального слоя. Также на наружной поверхности плацентарной ткани появляются сливающиеся между собой пятна, имеющие неправильную форму – отложения солей.

Определение степени зрелости плаценты позволяет врачам сориентироваться и в сроке предстоящих родов. В некоторых случаях плацентарная ткань созревает слишком быстро. Это приводит к развитию ряда опасных осложнений. В таком случае тактика ведения беременности обязательно должна быть пересмотрена специалистами.

Патологии

К сожалению, аномалии в развитии и формировании плаценты встречаются в акушерской практике достаточно часто. Такие состояния существенно ухудшают прогноз течения беременности. Возникающие дефекты в строении плаценты способствуют и ухудшению кровотока, который необходим для полноценного внутриутробного развития малыша.

В настоящее время известно довольно много различных патологий плаценты. Одним из наиболее опасных из них является сильное приращение плацентарной ткани к маточной стенке. Казалось бы, чем сильнее плацента «врастает» в эндометрий, тем надежнее должна быть фиксация, но на самом деле это не совсем так.

Сильное приращение плаценты к маточной стенке опасно развитием проблем с ее отделением при родах. В такой ситуации рождение ребенка, как правило, протекает нормально, а рождение последа задерживается. Такая клиническая ситуация может быть опасна развитием массивного маточного кровотечения.

Также длительное нахождение последа в полости матки является угрозой развития инфицирования репродуктивных органов.

При сильном приращении плацентарной ткани к стенке матки требуется проведение хирургического гинекологического вмешательства. В этой ситуации врачи целенаправленно отделяют плаценту от маточных стенок.

Довольно часто на матке образуются рубцы. Происходит это обычно в тех случаях, когда на ней были проведены различные хирургические операции – кесарево сечение, иссечение поврежденных тканей и другие. К образованию рубцов ведет сильное разрастание соединительной ткани.

Врастание плаценты в рубец на матке является довольно опасной патологией. В этом случае во время естественных родов могут возникнуть опасные осложнения. Для того чтобы их избежать, врачи довольно часто вынуждены прибегать к выполнению хирургического родовспоможения – кесарева сечения.

Сильное опущение плаценты до уровня внутреннего маточного зева опасно развитием ее предлежания. Эта патология ухудшает прогноз вынашивания беременности. При предлежании плаценты угроза развития опасных инфекционных заболеваний и преждевременных родов довольно высока. Для того чтобы максимально сохранить и пролонгировать беременность, будущая мама должна строго выполнять составленные для нее врачами рекомендации.

Отслойка плаценты – еще одна опасная патология, которая встречается в акушерской практике. Характеризуется она отслоением плацентарной ткани в силу определенных причин от стенок матки. При этом, как правило, развивается кровотечение. Если отслойка плаценты происходит на довольно большом участке, то такая ситуация является крайне опасной для жизни плода. Массивная отслойка плацентарной ткани, сопровождающаяся возникновением функциональных нарушений в детском организме, может стать показанием для проведения экстренного кесарева сечения.

Еще одной опасной патологией является отек плаценты. К развитию этого состояния могут приводить самые разнообразные причины, в том числе бактериальные и вирусные инфекции. Длительный отек плаценты может привести к развитию фетоплацентарной недостаточности, гипоксии плода, а также спровоцировать преждевременные роды. При выявлении данной патологии врачи проводят комплексное лечение.

В плаценте находится довольно много кровеносных сосудов. Окружающая их плацентарная ткань довольно рыхлая, нежная. Сильные механические воздействия могут способствовать тому, что в ней появляются небольшие микроповреждения и даже разрывы. Как правило, клинически такие незначительные травмы долгое время никак не проявляются.

Если же разрывы в плацентарной ткани довольно существенные, то это будет способствовать нарушению ее функционирования. В таком случае может нарушиться и общее состояние плода. Нарушение кровоснабжения может повлиять на учащение сердцебиения малыша, а также нарастание в его крови кислородного дефицита.

Обнаружить дефекты и небольшие кровоизлияния в плаценте можно только при помощи современных ультразвуковых обследований. Незначительные повреждения, как правило, определятся уже ретроспективно – после родов во время визуального осмотра плаценты.

Определить структурные изменения можно и при помощи гистологического исследования, которое выполняется уже после родов. Для проведения этого обследования послед отправляется в специальную лабораторию, где и проводится его изучение.

О том, что такое плацента, смотрите в следующем видео Ларисы Свиридовой.

Плацента (placenta - детское место). Плацента является чрезвычайно важным органом, объединяющим функциональные системы матери и плода.

По внешнему виду плацента похожа на круглый плоский диск. К началу родов масса плаценты составляет 500-600 г, диаметр - 15-18 см, толщина -2-3 см.

В плаценте различают две поверхности: материнскую, прилегающую к стенке матки, и плодовую, обращенную в полость амниона.

Основной структурно-функциональной единицей плаценты считают котиледон (плацентой) - дольку плаценты, образованную стволовой ворсиной I порядка с отходящими от нее ветвями - ворсинами И и III порядка (рис. 18). Таких долек в плаценте насчитывается от 40 до 70. В каждом котиледоне часть ворсин, называемых якорными, прикрепляется к децидуальной оболочке; большинство - свободно плавает в материнской крови, циркулирующей в межворсинчатом пространстве.

В межворсинчатом пространстве различают 3 отдела: артериальный (в центральной части котиледона), капиллярный (при основании котиледона), венозный (соответствует субхориальному и междолевому пространствам).

Из спиральных артерий матки кровь под большим давлением впадает в центральную часть котиледона, проникая через капиллярную сеть в субхориальный и междолевой отделы, откуда поступает в вены, расположенные у основания котиледона и по периферии плаценты. Материнский и плодовый кровоток не сообщаются друг с другом. Их разделяет плацентарный барьер. Плацентарный арьер состоит из следующих компонентов ворсин: трофобласт, базальная мембрана трофобласта, строма, базальная мембрана эндотелия плодовых капилляров, эндотелий капилляров. На субклеточном уровне в плацентарном барьере выделяют 7 слоев различной электронной плотности. В терминальных ворсинах через плацентарный барьер осуществляется обмен между кровью матери и плода. Наиболее благоприятные условия для обмена создаются во вторую половину беременности, когда капилляры перемещаются к периферии ворсин и тесно прилегают к синцитию с образованием синцитиокапиллярных мембран, в области которых непосредственно происходит транспорт и газообмен.

Функции плаценты сложны и многообразны.

Дыхательная функция заключается в доставке кислорода от матери к плоду и в удалении углекислого газа в обратном направлении. Газообмен осуществляется по законам простой диффузии.

Питание плода и выведение продуктов обмена осуществляется за счет более сложных процессов.

Синцитиотрофобласт плаценты продуцирует специфические протеины и гли-копротеиды, обладает способностью дезаминировать и переаминировать аминокислоты, синтезировать их из предшественников и активно транспортировать к плоду. Среди липидов плаценты 1/3 составляют стероиды, 2/3 - фосфолипиды, наибольшую часть - нейтральные жиры. Фосфолипиды участвуют в синтезе белков, транспорте электролитов, аминокислот, способствуют проницаемости клеточных мембран плаценты. Обеспечивая плод продуктами углеводного обмена, плацента выполняет гликогенообразовательную функцию до начала активного функционирования печени плода (IV месяц). Процессы гликолиза связаны с концентрацией глюкозы в крови матери и плода. Глюкоза проходит через плаценту путем избирательной диффузии, причем более половины глюкозы, поступающей из материнской крови, служит для питания самой плаценты. Плацента накапливает витамины и регулирует их поступление к плоду в зависимости от их содержания в крови матери.

Токоферол и витамин К через плаценту не проходят. К плоду проникают только их синтетические препараты.

Плацента обладает транспортной, депонирующей и выделительной функциями в отношении многих электролитов, в том числе важнейших микроэлементов (железо, медь, марганец, кобальт и др.). В транспорте питательных веществ к плоду и выведении продуктов обмена плода участвуют ферменты плаценты.

Выполняя гормональную функцию, плацента вместе с плодом образует единую эндокринную систему (фетоплацентарная система). В плаценте осуществляются процессы синтеза, секреции и превращения гормонов белковой и стероидной природы. Продукция гормонов происходит в синцитии трофобласта, децидуальной ткани. Среди гормонов белковой природы в развитии беременности важное значение имеет плацентарный лактоген (ПЛ), который синтезируется только в плаценте, поступает в кровь матери, поддерживает функцию плаценты. Хорионический гонадотропин (ХГ) синтезируется плацентой, поступает в кровь матери, участвует в механизмах дифференцировки пола плода. Определенную роль в образовании сурфактанта легких играет пролактин, синтезируемый плацентой и децидуальной тканью.

Из холестерина, содержащегося в крови матери, в плаценте образуются пре-гненолон и прогестерон. К стероидным гормонам плаценты относятся также эстрогены (эстрадиол, эстрон, эстриол). Эстрогены плаценты вызывают гиперплазию и гипертрофию эндометрия и миометрия.

Кроме указанных гормонов, плацента способна продуцировать тестостерон, кортикостероиды, тироксин, трийодтиронин, паратиреоидный гормон, кальцито-нин, серотонин, релаксин, окситоциназу и др.

Обладая системами синтеза гуморальных факторов, тормозящих иммуно-компетентные клетки матери, плацента является компонентом системы иммуно-биологигеской защиты плода. Плацента как иммунный барьер разделяет два генетически чужеродных организма (мать и плод), предотвращая тем самым возникновение между ними иммунного конфликта. Определенную регулирующую роль при этом играют тучные клетки стромы ворсин хориона. Плацентарный барьер обладает избирательной проницаемостью для иммунных факторов. Через него легко проходят цитотоксические антитела к антигенам гистосовме-стимости и антитела класса IgG.

Плацента обладает способностью защищать организм длода от неблагоприятного воздействия вредных факторов, попавших в организм матери (токсические вещества, некоторые лекарственные средства, микроорганизмы и др.). Однако барьерная функция плаценты избирательна, и для некоторых повреждающих веществ она оказывается недостаточной.