Для Древнего Рима семья имела большое значение, и представляла собой важную ячейку общества. Судьба римлянина во многом зависела от того, в какой семье он родился, какой собственностью и статусом владеет его семья и какое воспитание он может получить.

Главой семьи считался отец, в его руках была власть над всеми остальными членами семьи. Мать семейства тоже пользовалась почтением и авторитетом, к ее словам прислушивались взрослые сыновья.

Во власти отца было наказывать и даже казнить членов семьи, но традиции Древнего Рима не предусматривали жестокость, скорее всего, отец должен был поступать справедливо и в строгости воспитывать своих детей.

Обязанность матери семейства заключались в соблюдении нравственных устоев, она должна была следить за поведением всех членов семьи и их соблюдением римских обычаев. На ее плечах лежали заботы о доме и его благосостоянии, а также мать должна была приумножать общественное уважение к себе и своей семье.

Римской род образовывался близкими по крови семьями, в основном, в одну семью входили отец, его жена, их дети, жены и дети взрослых сыновей, и относящиеся к семье рабы.

Нравы римлян

Основой нравов Рима считалось обязательное служение республике, выполнение долга и отстаивание чести своей семьи и своей страны. Каждый гражданин должен был беспрекословно следовать законам государства, защищать его и высказывать уважение власти.

Важно отметить, что не в нравах римлянин было выставлять напоказ свое богатство, даже обеспеченные семьи жили просто и скромно. Женщины в богатых семьях ткали и самостоятельно шили одежду своим мужьям и сыновьям, а также пряли шерсть. Нравы древних римлянин со временем стали называть «отеческими».

Воспитание детей в Риме

Особенностью воспитания детей в Древнем Риме была строгость, с раннего детства прививались чувства уважения и почтения к родителям. Полноценное имя римскому ребенку давали только на девятый день после его рождения.

А когда он только рождался, его клали к ногам отца, и поднимая его на руки, он признавал ребенка и позволял ему стать членом семьи. Тогда над ними проводили специальный обряд - надевали амулет буллу, ведь по поверьям этот амулет должен был защищать его от зла и нечисти.

Взрослыми дети становились в 14 лет, для этого тоже был специальный обряд - буллу торжественно снимали и позволяли ему надеть взрослую одежду. Таким образом, он становился полноправным римлянином.

Религия римлян

Боги, которым поклонялись в Древнем Риме, соответствовали древнегреческим богам , только теперь у них были другие имена.

Главными богами считались Юпитер, Юнона и Минерва, которые в древнегреческой мифологии носили имена Зевс, Гера и Афина. Эти боги были главными для патрицианских семей, а плебейскими богами считались Церера, Либер и Либера.

В честь всех этих богов выдвигались храмы и святилища, главным среди них выделяют храм Юпитера Капитолийского, а также храм Юноны Советчицы, при котором был двор, в котором чеканили монеты. Также почиталась богиня Диана, которая покровительствовала охоте и соответствовала греческой богине Артемиде, и покровительница домашнего очага Веста.

Римляне строго соблюдали священные обряды и традиции, связанные с почтением богов, но все же их отношение к богам было серьезным и деловым. Священнослужителями считались жрецы, существовали объединения жрецов, которые называли коллегиями, а также коллегия понтификов, среди которых был великий понтифик, возглавляющий всех римских жрецов.

1. Понятие римских видов родства и семьи

Родство - это кровная связь между людьми, с наличием которой закон связывает определенные правовые последствия.

В римском праве различались два вида родства:

Агнатическое родство. Подчинением власти главы семьи определялось агнатическое родство, на базисе которого и основывалась римская семья. Дочь pater familias, выходившая замуж, поступала под власть нового домовладыки. Она становилась агнатической родственницей новой семьи и переставала быть агнатической родственницей своего соб ственного отца и членов своей бывшей семьи. «Агнатами называются те, кто связан законным родством. Законным же родством является такое, которое составляется посредством лиц мужского пола» (Gai. Inst. 3. 10).

Агнатическое родство могло быть близким и далеким. Близкими родственниками считались лица, находящиеся под властью определенного домовладыки. Дальние агнатические родственники - это лица, которые когда-то были под его властью.

С развитием хозяйства, превращением Рима из общества производите лей в общество потребителей власть домовла дыки стала принимать более определенные границы; род ство по крови (когнатическое родство) приобретало все большее значение.

Когнатическое родство. Когнатические родственники - это лица, имеющие хотя бы одного общего предка. Кровные родственники - это:

а) родственники по прямой или боковой линии:

Родственники по прямой линии (linea recta) - лица, происходящие одно от другого (дед, отец, сын). Прямая линия может быть восходящей (linea ascedens) или нисходящей (linea descedens) в зависимости от того, проводится она от потомства к предку либо от предка к потомству;

Родственники по боковой линии (linea collaterales) - лица, имеющие общего предка, но не состоящие в родстве по прямой линии (братья, сестры, двоюродные братья, племянники и др.);

б) брачные (legitimi) и внебрачные (spurn) родственники;

в) полнородные или полуродные родственники:

Полнородные родственники (germani) происходят от одних и тех же предков;

Полуродные родственники (consanguinei и uterini) происходят от одного отца и разных матерей (consanguinei), или наоборот, от одной матери и разных отцов (uterini).

Свойство (affinitas) - это родство между супругом и когнатическими родственниками второго супруга (например, свойство было между мужем и когнатическими родственниками жены).

Степень родства исчислялась количеством рождений, на которое сопоставляемые лица отстоят одно от другого: по прямой линии - количество рождений непосредственно между этими лицами по восходящей или нисходящей, а по боковой линии - количество рождений от общего предка. Степень свойств исчислялась таким же образом, как родство супруга (например, муж является свойственником тестя 1-й степени по прямой линии).

Виды семьи:

Римская история прошла через развитие семей от агнатического к когнатическому родству:

- консорциум (consortium) был самым первым видом семьи - это семейная община, основанная на агнатическом родстве и возникшая после распада рода на отдельные группы. Во главе общины был старейшина, взрослые мужчины решали судьбу общины на общем собрании;

- патриархальная семья (familia) сменила консорциум;

- когнатическая семья появилась позднее с улучшением правового положения лиц, не имеющих полной правоспособности (alieni iuris). Когнатическая семья являлась союзом близких, только кровных родственников, живущих совмест но. В когнатическую семью входили обычно глава семьи с женой, детьми и другими близкими родственниками. Власть домовладыки больше не была неограниченной и сводилась к благоразумному наказанию («ad modicam castigationem»).

С появлением когнатической семьи стало признаваться, что и рабы могут иметь родственные связи (cognatio servilis); это положение было новым для римлян. При развитой патриархальной семье, когда рабы были лишь «говорящим орудием», рабы могли только сожительствовать и их семейные связи не признавались.

Последовательное ограничение власти домовладыки во всех ее проявлениях: в отношении жены, детей и их потомства и параллельно осуществлявшееся постепенное вытеснение агнатического родства родством когнатическим составляют основное содержание процесса развития римского семейного права. Это развитие осуществлялось на основе глубоких изменений экономической жизни Рима, под влиянием хода его политической истории, одновременно с последовательным изменением форм собственности освобождением договорно-обязательственного права от его изначального формализма.

2. Понятие и виды брака. Конкубинат

Римский законный брак, в свою очередь, так же делился на два вида:

-брак с мужней властью (cum manu)

- брак без мужней власти (sine manu).

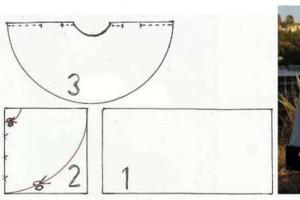

Брак с мужней властью заключался посредствам трех способов. Первый - религиозный, в присутствии десяти свидетелей из разных провинций Римской империи у статуи Юпитера - «обряд поедания лепешки». Этот брак был особенно необходим для тех римских граждан, кто готовил себя в жрецы. Такой брак получил широкое распространение среди зажиточной, обеспеченной части римского общества, будущих государственных служащих. Второй способ заключения брака - покупка жены у ее отца по правилам манципации с помощью меди и весов. Третий способ - usus - по этому браку жена в конце очередного года должна была уходить на три дня из дома мужа, чтобы прервать срок давности владения ею мужем. В случае, если жена не использовала свое право на три ночи уходить из дома мужа, брак sine manu прерывался и превращался в cum manu.

При браке cum manu власть мужа на женщину по сути дела не ограничивалась. Муж имел право убить жену не только в случае измены, но и в случае нарушения запрета пить вино, за похищение ключей от винного погреба. Римские женщины в классическую эпоху принимали только имя своего рода (nomen). Например, женщина рода Юлиев носила имя Юлия. Если дочек было несколько, то старшая называлась Юлия первая (Maior), следующая сестра - Secunda - вторая или Minor (младшая),третья - Tersia и т.д.

При браке sine manu жена выходит из неограниченной власти домовладыки. За мужем сохранялось право на выбор места жительства и методы воспитания детей. В этом браке появляется независимость, свобода развода у женщины. У последних временами сосредотачивались огромные богатства, так как в имущественных отношениях при этом браке лежал принцип раздельности имущества. Участившиеся разводы, браки по расчету отрицательно сказывались на нравственных устоях римского общества.

Стремясь парализовать неустойчивость брачных отношений и злоупотреблением свободы развода, Август внес ряд значительных изменений в семейное право. Была установлена уголовная ответственность за нарушение супружеской верности, введены некоторые имущественные ограничения для мужчин в возрасте от 25 до 60 лет и для женщин в возрасте от 20 до 50 лет, не состоявших в браке и не имевших детей. Эти и некоторые другие меры не поколебали основной концепции брака sine manu как свободно устанавливаемого и свободно прекращаемого союза мужа и жены. Вытеснение древнего брака cum manu этой концепцией составляет одну из интереснейших черт римского брачного права.

Римлянам известны два вида брака: законный римский брак и брак между перегринами и другими свободными, которые не имели права вступать в римский законный брак (iustum matrimonium). Фактически брачные отношения людей, которые не могли вступить в римский законный брак, получили название конкубинат. Итак, конкубинат - устойчивое сожительство с целью создать семью. Последнее отличало брачное сожительство от случайной или временной половой связи. Конкубинат практически не порождал никаких правовых последствий:

1. Дети от этого барка не могли стать наследниками отца.

2. На них не распространялась отцовская власть, алиментирование.

3. Женщина не принимала имени жившего с ней мужчины.

Вопреки тому, что в целом римская семья являлась моногамной, мужчина в республиканскую эпоху мог состоять в законном браке с одной женщиной и одновременно в конкубинате с другой.

Наихудший вид брака - это брак замужней женщины с не женатым мужчиной, при котором основное наказание ответственность за связь с мужчиной, несла женщина.

Был еще один вид брачных отношений это брак между рабами - контурберниум.

Брак характеризуется:

1. Взаимностью: в него вступают два партнера, причем безусловное равенство сторон не является обязательным условием брака;

2. Состоянием физической зрелости и наличием определенных сексуальных качеств партеров. Не может рассматриваться в качестве такового "брак" между людьми одного пола, а также между партнерами несоответствующего традиционным представлениям возраста. Брачный возраст был установлен в 14 лет для мужчин и в 12 лет для женщин.

3. Согласием партнера;

4. Наличием половой связи между партнерами в браке. Тот брак, при котором сексуальные отношения заранее исключаются, не может считаться действительным;

5. Стремлением партеров заключить именно брачный союз;

6. Постоянной совместной жизнью супругов: партнеры в браке ведут общее хозяйству, живут вместе и т. п.

Отсутствие любого из вышеперечисленных условий ставит под сомнение правовой смысл брачного союза, переводит отношения мужчины и женщины в другое качество либо служит основанием для признания брака недействительным.

3. Условия вступления в брак.

1. Взаимность желания жениха и невесты, желательно при согласии домовладыки. Если согласия не было, то такое разрешение можно было получить через магистрат.

2. Достижение брачного возраста (14 лет для мужчины, 12 - для женщины).

3. Не допускался брак: для лиц, уже состоящих в нерасторгнутом браке; между лицами разных религий; между сенаторами и вольноотпущенниками; сенаторами и актрисами; между отчимом и падчерицей; между свекром и бывшей невесткой; между дядей и племянницей; между тетей и племянником; не мог взять в жены вдову младший брат умершего.

4. Обязательное условие - отсутствие родства по прямой линии до шестой степени родства. Брак между родственниками являлся уголовным преступлением (инцест).

4. Порядок заключения и прекращения брака

Заключение брака в римском праве

Совершению брака обыкновенно предшествовало обручение (sponsalia). В древнейшее время обручение лиц alieni iuris совершалось их patresfamilias без участия брачующихся. Позднее обручение совершали жених и невеста с согласия paterfamilias обоих. Обручение совершалось в форме двух стипуляций (п. 433): по одной- paterfamilias невесты обязывался передать её жениху, а по другой - обязывался принять невесту в качестве жены, а в самое древнее время может быть в форме односторонней стопуляции, по которой только paterfamilias невесты обязывался передать её жениху, не принимавшему на себя никаких обязанностей и имевшему затем право прекратить брак односторонним воле изъявлением.

Брак в Риме заключался неформально: достаточно было выражения согласия брачующихся (несомненно, в презумпции, что все условия законного брака налицо) и отведения невесты в дом жениха. Если брак заключался cum manu mariti, то для установления власти мужа требовалось совершение определенных формальных актов (при этом древнейшее римское право знало три способа установления manus: confarreatio, coemptio, usus).

Основным моментом собственно заключения брака, рождавшим все предусмотренные правом последствия личного и имущественного характера, признавался увод жены в дом мужа; все другие обрядовые процедуры только символизировали заключение брака, но не считались формальными условиями наступления брачных связей. С развитием права шел процесс отмирания или ослабления роли старых форм заключения брака. Параллельно ему происходило утверждение неформального совершения брака путем простого соглашения, за которым должно было, однако, необходимо следовать deductio feminae in domum nuptias.

Способы установления manus.

Древнейшие римское право знало три способа установления manus, неразрывная в то время с браком:

а) confarreatio

б) coёmptio

в) usus.

1) Confarreatio, которую ряд историков считает патрицианской формой совершения брака, по взгляду некоторых (Жирар, Пост) никогда не ставшей доступной плебеям, была религиозным обрядом. Название обряда произошло от panis farreus, особого хлеба, который во время брачной церемонии вкушали брачующихся. А затем приносили в жертву Юпитеру. Церемония совершалась certis verbis в присутствии жрецов- pontifex maximus и flamen Dialis и 10 свидетелей, представлявших, быть может. Древнейшие 10 курий (данной трибы). Только человек. Рождённый от брака. Заключенного рег confarreationem, и состоящий в таком браке. Мог занимать должности rex sacrorum и flamen Dialis.

2) Coёmptio является светской и. как думают, преимущественно плебейской формой брака. Эта « воображаемая» покупка жены мужем была. Вероятно. Пережитком подлинной купли. Она производилась в тех же формах, в каких покупались наиболее ценные вещи_ а именно земля и рабы, и устанавливались права на лиц in mancipio, а именно в форме mancipatio. Правда, слова, которые при этом произносятся, отличны от слов. Произносимых при покупке в собственном смысле, однако, в остальном это по форме купля. По описанию, которое даёт этой форме заключения брака Гай, а также по отдельным замечаниям Цицерона и других писателей, coёmptio представляет так:

В присутствии пяти свидетелей и весовщика. Libripens, которые участвовали во всякой mancipatio (п. 196), а также paterfamilias невесты, а равно и жениха, если он persona alieni iuris, жених спрашивает невесту: an tu mihi materfamilias esse veils и, получив утвердительный ответ, сам отвечал установленными словами на соответствующий её вопрос, также заданный в точно определённых словах. Ответ невесты, видимо, гласил: ubi tu Gaius, ibi ego Gaia (Cicero, Pro Murena. 12.27). Затем жених произносил слова, установленные для совершения всякой купли путём mancipatio и передавал paterfamilias невесты, в виде покупной цены, слиток металла, якобы взвешенный весовщиком.

3) Usus представляла собою своеобразное применение института приобретательной давности к области брачных отношений.

Из этих трёх форм заключения брака раньше других отпал usus. Если usus ещё существовал во времена Цицерона, то Гай уже говорит о нём как о форме, отчасти отмененной законом, отчасти просто забытой. По- видимому, в начале I в. н.э. редко встречались уже и браки per confarreationem. По крайней мере Гай, а также Тацит сообщают, что в 23г. н.э. был издан закон, в силу которого, в целях поощрения браков per confarreationem, с ними стала связываться не светская, а только религиозная manus (единство культа), которой достаточно было для того, чтобы лица, происшедшие от такого брака, могли быть верховными жрецами (Tacitus, Annales. 4. 16). Однако, с таким ограниченным кругом действия confarreatio продолжала существовать до падения язычества.

Coёmpptio, видимо, существовала ещё во времена Гая (1. 113. 114). Менее достоверно, чтобы её считали действующим институтом юристы III века, несмотря на упоминания о ней Папиниана и Павла (Жирар).

Параллельно с отмиранием или ослаблением роли старых форм заключения брака шел процесс утверждения неформального совершения брака путём простого соглашении брачующихся (consensus facit nuptias- брак совершается соглашением) (D. 35.1. 15), за которым должно было, однако. Необходимо следовать deduction feminae in domum mariti. Поэтому и указывал: vir absens nubere potest, femina absens nubere non potest (Sent. 2. 19. 8).

Обстоятельства, прекращающие брак

Брак признавался ничтожным: между родственниками по прямой линии, а также между теми боковыми родственниками, из которых хотя бы один стоит к общему предку в первой степени родства. Аналогичные правила применялись и к свойственникам. Помимо изложенных условий законности брака предъявлялись еще некоторые специфические требования. К примеру, провинциальный магистрат не мог вступать в брак с гражданкой данной провинции.

Прекращался брак, заключенный по всем правовым требованиям, также только по правовым основаниям. Таким образом, кроме смерти одного из супругов, брак прекращался:

1) Capitis deminutio maxima одного из супругов, т.е. обращением его в рабство, ибо у рабов не было ius conubii. При этом, если взятый в плен и обращенный в рабство супруг возвращался затем в Рим, то в силу postliminium (п. 108) считалось, что manus никогда не прекращалась. Брак же sine manu, как некоторая только фактическая, но не юридическая связь, считался прекращенным, ибо postliminium применялся к res iuris; однако брак считался продолжавшимся все время, если оба супруга были вместе в плену.

2) Capitis deminutio media, т.е утратой права гражданства, ибо неграждане, кроме latini veteres, также не имели ius conubii.

3) Capitis deminutio minima, т.е. изменением семейного состояния одного из супругов, которое устанавливало такую степень агнатического родства его с другим супругом, при которой вступление в брак было бы невозможно, например, paterfamilias усыновлял мужа свой дочери, не освободив её предварительно от patria potestas.

4) По воле мужа или его paterfamilias в браке cum manu; по воле мужа или жены, либо по их соглашению в браке sine manu.

Брак sine manu мог быть прекращен волеизъявлением одного из тех лиц, согласие которых требовалось для совершения брака (п. 139). Свобода развода была, как уже сказано, одним из основных начал римского брачного права. И, несмотря на множеств и разводов в конце периода республики и в период империи, несмотря на то, что разводы противоречили учению христианской церкви о брке, свобода развода никогда не была ни отменена, ни даже ограничина, если не считать невыгодных имущественных последствий развода для супруга, по инициативе или по вине которого брак прекращен разводом.

Вступление во второй брак после прекращения первого не встречало ни в период республики, ни в период принципата никаких ограничений.

Развод в классическую эпоху был свободным и допускался как по обоюдному согласию супругов (divortium), так и по одностороннему заявлению отказа от брачной жизни (repudium). Свобода развода была одним из начал римского брачного права. И, не смотря на множество разводов в конце периода республики и в период империи, не смотря на то, что разводы противоречили учению христианской церкви о браке, свобода развода никогда не была ни отменена, ни даже ограничена, если не считать ряда имущественных последствий для супруга, по инициативе или по вине которого брак был прекращен разводом.

5. Личные и имущественные отношения супругов.

Свободному браку соответствовала свобода правового режима имущества супругов, основанного на его разделении. Брак не создавал общности имущества супругов, напротив, их имущество было обособлено и составляло две отдельные независимые массы. Все имущество жены, как приобретенное до брака, так и во время его, являлось ее собственностью (если она - persona sui juris). Принцип целостности имущественных масс супругов сохранялся и после их смерти: они не наследовали друг другу. Только нуждающаяся вдова получала определенную часть имущества умершего супруга, интерпретируемую как алименты. Впоследствии претор предоставил супругам право наследовать друг другу, но при условии абсолютного отсутствия наследников. Дарения супругов друг другу признавались ничтожными, что имело целью гарантировать независимость их имущественных прав. Однако материальное обеспечение жены, детей, расходы на ведение домашнего хозяйства и т. п. относились к обязанностям мужа.

Супруги могли вступать друг с другом в любые юридические отношения имущественного характера: заключать договоры и т.п. Соответственно могли возникнуть и иски друг к другу. При этом, в силу необычности потенциальных субъектов правоотношений, были обозначены некоторые изъятия из общих правил. Так, супруги несли ответственность друг перед другом за небрежность не по абстрактному мерилу (когда не проявлена мера заботливости, присущая самому заботливому хозяину), а по конкретному (когда не соблюдена мера заботливости, которая проявляется в собственных делах): Кроме того, между ними исключались иски о бесчестии (infamia). При взыскании с имущества супруга в пользу другого супруга придерживались определенного предела, чтобы не доводить должника до бедственного положения.

Изложенная схема имущественных отношений между супругами сформировалась не вдруг и, кроме того, она не была неизменной. Взаимодействие позитивного права и социальной практики имело своим следствием столкновение интересов, неопосредованных правом, практика социального развития не всегда вмещалась в рамки права. Свидетельства античных авторов дают основание утверждать, что еще в IV-III вв. до н. э. сложилась модель римской семьи, в которой положение жены определялось ее активным участием в совместном с мужем управлении имуществом и хозяйственной деятельности с выделением некоторых мужских и женских занятий. В этот период утвердилось представление о римской семье как основанной на общности имущества супругов. Из речи Катона Старшего; произнесенной в 169 г. до н. э. по поводу закона Voconia, запретившего назначение женщин наследницами граждан, обладателей имущества свыше 100 тысяч сестерциев, следует, что римские женщины имели значительную собственность и сами управляли ею. Катон говорил о женщине, удерживавшей большое состояние, которое она дала в долг мужу, а затем, рассердившись, приказала своему рабу ходить по пятам за ее мужем и требовать возвращения долга. Катон сокрушался по поводу того, что поведение женщины подрывало модель римского брака, основанного на общности имущества. С другой стороны, из Дигест явствует, что относительно приобретений жены действовала презумпция в пользу мужа, т. е. предполагалось, что приобретения сделаны им (D.24.1.51). Практика выработала и другую презумпцию: предполагалось, что вещи, находящиеся во владении одного из супругов, составляют собственность мужа.

Своеобразными гарантиями имущественных интересов супругов являлись dos -особое приданое со стороны невесты и donatio ante nuptias - предбрачный дар со стороны жениха. Dos представляет собой имущество, выделенное невестой, ее paterfamilias либо третьим лицом с целью облегчения мужу бремени семейных расходов. В эпоху брака cum manu, а также до широкого распространения брака sine manu, оно составляло собственность мужа и не подлежало возврату ни при каких обстоятельствах. По-видимому, было немало случаев, когда недобросовестные мужья получив dos, разводились с женами. Поэтому было выработано правило, в соответствии с которым муж обязывался вернуть приданое в случае его смерти или при расторжении брака. Соблюдение этого правила обеспечивалось специальным иском, который со временем стал использоваться для возвращения приданого и при отсутствии обязательства мужа, если развод имел место по его инициативе. В результате различных модификаций правового режима приданого законом Августа 18 г. мужу запрещалось без согласия жены отчуждать недвижимость, полученную в качестве dosi а при Юстиниане отчуждение такой недвижимости не допускалось и при согласии жены. Сложившемуся правовому режиму приданого соответствовал афоризм: «Хотя приданое находится в имуществе мужа, оно принадлежит жене». Муж становится собственником приданого лишь в том случае, если развод произошел по инициативе или по вине жены, а также в случае ее смерти. Однако после смерти жены приданое возвращается ее отцу, если оно было установлено им.

Предбрачный дар жениха или его paterfamilias был эквивалентен приданому и в соответствии со своим названием преподносился (в связи с запретом дарственных актов между супругами) невесте до вступления в брак. Практически, это были ценности, предназначенные жене в том случае, если развод произойдет по вине мужа. При Юстиниане дарение могло быть совершено и после вступления в брак, но независимо от этого обусловленное дарением имущество становилось собственностью жены лишь тогда, когда развод был вызван инициативой мужа или его виной.

В сущности, приданое и дарение выполняли штрафную функцию в интересах одного или другого супруга. Если брак продолжался, то вся масса имущества, обусловленная и приданым, и дарением, находилась во владении мужа. И то, и другое оставалось у мужа, если в разводе была повинна жена. Если же виновен был муж, то и dos, и donatio переходили жене.

6. Личные и имущественные отношения детей и родителей

В имущественном отношении, будучи подвластными, дети, хотя и обладали гражданской правоспособностью (имели ius commcrcii и ius conubii), все, что они приобретали на основании своих прав, становилось собственностью отца. Они имели правоспособность не для себя, а для своего отца. Причем отец не отвечал по обязательствам из сделок подвластных сыновей, отвечая, только по деликтам детей.

Однако позже претор стал предоставлять иски против paterfamilias по сделкам подвластных. Ответственность на самих подвластных стала возлагаться тогда, когда они становились persona sui iuris. Постепенно абсолютный характер власти ослабевает: в области личных отношений права paterfamilias ограничиваются, а в области имущественных подвластные дети становятся более независимыми в связи с признанием за ними некоторой правоспособности и дееспособности.

Положение подвластных детей меняется с конца республики. Сначала было запрещено право выбрасывать новорожденных детей, затем право продажи детей (остаются случаи крайней нужды и только новорожденных). Согласно Законам XII Таблиц, право продажи сыновей в кабалу ограничивалось троекратной продажей, после чего сыновья освобождались от отцовской власти. Убийство детей стало резко ограничиваться, за него стали карать, а император Константин исключил это право.

Император Траян издает указ, согласно которому в случае злоупотребления отцом своими правами сын мог быть освобожден от отцовской власти. Со временем расширяется имущественная самостоятельность сыновей. Для экономической деятельности отцы стали выделять сыновьям имущество - пекулий (peculium), собственником которого оставался paterfamilias. Постепенно за сыновьями имущество стало закрепляться в собственность. Имущество, которое сын приобретал на военной службе или в связи с военной службой (военная добыча, жалованье, подарки), стало называться военным пекулием.

Сын мог им свободно пользоваться и распоряжаться, в том числе и завещать. Если сын не завещал его, то в случае смерти сына военный пекулий наследовал отец. В период империи правила о военном пекулии стали распространяться на все имущество, полученное на государственной или духовной службе, от юридической деятельности в качестве адвоката и так называемый квазивоенный пекулий.

Позже в собственность детей стало переходить имущество по наследству от матери, которым отец не мог распоряжаться, а обладал лишь правом пожизненного пользования. По Юстинианову праву отцу принадлежало только то имущество, которое сын приобрел, используя имущество отца. Все остальное имущество являлось собственностью сына, на которое отец имел только право пожизненного пользования (хотя мог быть лишен и этого).

7. Опека и попечительство

Опека и попечительство - это правовой институт, служащий для восполнения отсутствующей или ограниченной дееспособности лица посредством соответствующих действий других, специально назначаемых лиц, способных к сознательным волевым актам, - опекунов или попечителей.

В современных правовых системах различие между опекой и попечительством состоит в том, что первая назначается над недееспособными, а последнее - над ограниченно дееспособными. В римском праве критерием применения этих средств был возрастной признак: опека (tutela) устанавливалась над несовершеннолетними детьми и над приравненными к ним женщинами, попечительство (сига) - над юношами (от 14 до 25 лет), душевнобольными и расточителями. Кроме того, опекун и попечитель различались по характеру их функциональных обязанностей: опекун (если подопечному до 7 лет) сам совершал необходимые действия, направленные на сделку; в других случаях опекун выражал свою волю в определенной форме в момент заключения договора подопечным; попечитель мог дать неформальное согласие на сделку до и после ее совершения. Как видим, эти функции, не были адекватны фактическим волевым возможностям женщин и душевнобольных.

Впрочем, опека над женщинами рано утратила свое практическое значение. Уже к концу республики женщины самостоятельно участвовали в деловых отношениях и лишь некоторые акты цивильного права (участие в легисакционном процессе, отчуждение res mancipi) нуждались в согласии опекуна. Но и эти ограничения к началу классического периода воспринимаются как излишние, в частности Гай считал, что они не имеют под собой основания (Гай. Институции I. 190). В первой половине I в. был отмечен основной вид опеки над женщинами - опека ближайших агнатов, а затем - практически не применявшаяся опека по завещанию мужа или отца.

Что касается опеки над детьми, то в данном случае имеются в виду малолетние дети (не достигшие 12 или 14 лет), не подлежащие вследствие смерти отца patria potestas. При жизни последнего дети в учреждении над ними опеки не нуждались, ибо paterfamilias был их «естественным» опекуном.

В древнейший период римской истории опека учреждалась в интересах сохранения семейного, имущества, т. е. в интересах наследников. Защита интересов непосредственно подопечного не имелась в виду. Поэтому порядок установления опеки совпадал с цивильным порядком призвания к наследованию: опекуном становился ближайший агнат подопечного; Этот вид опеки назывался tutela legitima. Опека, при которой личность опекуна обозначалась в завещании, именовалась tutela testamentaria. Соответственно опекун имел больше прав, чем обязанностей, а его положение по отношению к подопечному и его имуществу напоминало положение paterfamilias.

Со временем опека стала рассматриваться как общественная обязанность, общественная повинность (munus publicum), а права опекуна - как средство осуществления его обязанностей, выполнение которых контролировалось государством. Как одно из следствий нового подхода к роли опеки возникает третий ее вид - tutela dativa, когда при отсутствии родственников лицу, нуждающемуся в опеке, опекун назначался государственным органом. Была также ограничена свобода опекуна распоряжаться имуществом подопечного. Некоторые сделки (например, дарение) опекун не мог заключать вовсе, а для других требовалось предварительное разрешение государства (например, сделки с землей).

Издавна существовал иск о возмещении стоимости растраченного имущества подопечного недобросовестным опекуном. Однако, этот иск не всегда достигал цели, поскольку был личным и не распространялся на наследников опекуна. Со временем претором были введены специальные иски (actiones tutelae), один из которых (actio tutelea directa) был направлен не только против недобросовестного опекуна, но и против его наследников, другой (actio tutelae contraria) служил интересам опекуна (для возмещения затрат; связанных с опекой).

©2015-2019 сайт

Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.

Дата создания страницы: 2016-02-12

Семья (familia) в древнейший период римской истории - это социальный институт, основанный на агнатическом родстве, делении ее членов на лиц «своего» и «чужого» права, существующий при первобытнообщинном строе.

Признаки:

4 . патриархальный тип отношений внутри семьи (неограниченная власть отца).

Агнатическое родство (agnatio) - юридическое, некровное родство, родство по факту совместного проживания и труда.

Агнаты - члены одной большой семьи, объединенные властью одного отца семейства (домовладыки); кровные родственники только по мужской линии.

Ближайший агнат:

А ) в большой семье - младший брат;

Б ) в малой семье - старший сын.

Основания для выхода из агнатической семьи:

1 . эмансипация взрослого сына;

2 . смерть домовладыки (в этом случае сыновья сами становятся домовладыками);

3 . выход дочери замуж (в этом случае дочь утрачивала связь с прежней семьей и становилась агнаткой своего мужа или его домовладыки).

Лицо своего права (persona sui iuris) - только взрослый римский гражданин мужского пола, не находящийся ни под чьей властью; это домовладыка, отец семейства, обладающий неограниченной властью:

· право признать или нет новорожденного ребенка;

· право лишить жизни непризнанного ребенка (выбросить уродца - monstrum с Тарпейской скалы - одного из утесов Капитолийского холма в центре Рима);

· право продажи детей в рабство;

· право манципации (продажи) третьему лицу своего сына в наем или в возмещение ущерба в порядке «нокзального» иска, но не более трех раз;

· право собственности на все собственные приобретения и приобретения, сделанные агнатическими родственниками;

· право давать или не давать согласие на сделки, совершенные членами семьи (дача согласия влечет юридическое признание сделки).

Лицо чужого права (persona alieni iuris) - это любой член агнатической семьи, находившийся в подчинении домовладыки, правовой статус которого состоит в следующем:

· полная публичная правоспособность;

· неправоспособность в частноправовой сфере (право собственности на приобретения лица чужого права имел не он сам, а его домовладыка; необходимость получать согласие домовладыки на совершаемые сделки).

К лицам чужого права относились:

1 . рабы;

2. сыновья и их жены;

3. дочери;

4. внуки и правнуки;

5. законная жена;

6. племянники и т.д.

Семья в постклассический период римской истории - это социальной институт, основанный на когнатическом родстве, возникший в период государствообразования и усложнения хозяйственной жизни страны.

Признаки:

1. возникновение в период поздней республики, империи;

2. в основе появления такого типа семьи лежат экономические факторы;

3. когнатическое родство членов семьи.

Экономическая основа появления семьи такого типа:

Изменение производственных отношений

Развитие торговли

Разложение патриархальной семьи

Усиление самостоятельности взрослых членов семьи

Ослабление власти домовладыки, которое выражалось в следующем:

Произвольное убийство домочадца карается смертной казнью;

Наказывать детей можно только в целях воспитания, а не жестокости;

Продажа детей в рабство возможна только, если они новорожденные и только в случаях крайней нужды;

Введена уголовная ответственность за выбрасывание детей-уродцев;

Введена уголовная ответственность за принуждение дочери заниматься проституцией;

Дети получили право жаловаться на отца в магистратуру и требовать алименты.

Когнатическое (когнатское) родство - это кровное родство.

Когнаты (cognatio) - сорожденные, рожденные вместе, кровные родственники, как по прямой, так и по боковой линии.

Степени когнатического родства:

1 . отец и сын;

2 . родные братья; дед и внуки;

3 . дядя и племянники;

4 . двоюродные братья.

Родственники по прямой восходящей линии : внук - сын - отец;

Родственники по прямой нисходящей линии : отец - сын - внук;

Родственники по боковой линии : сестра и брат; дядя и племянники; двоюродные братья.

От «родства» следует отличать понятие «свойство» - это отношения между мужем и тещей; свекром и тещей; отчимом и падчерицей; опекуном и подопечным и т.д. Таким категориям людей было запрещено вступать друг с другом в брак.

Брак: понятие, виды, способы заключения, условия вступления и прекращения брака.

Брак (matrimonium) - социально значимый союз мужчины и женщины, определяющий положение детей, рожденных в этом союзе, регулирующий личные и имущественные отношения между супругами, а также их наследственные права.

Брак - это юридический факт.

Брак - это то, что определяет статус человека (к примеру, если гражданин попал в плен, утратив свободу, то брак распадается).

Брак - это сделка.

1

2 . согласие жениха и невесты;

3 . достижение брачного возраста:

а ) для юношей - с 14 лет;

б ) для девушек - с 12 лет.

Отсутствие препятствий к вступлению в брак:

а ) безумство;

б ) двоеженство;

в ) родство или свойство будущих супругов;

г) принадлежность брачующихся к разным социальным слоям:

· до 445 г. до н.э. запрещены браки между патрициями и плебеями;

· до 18 г. до н.э. - между вольноотпущенниками и свободнорожденными;

· между сенаторами и вольноотпущенниками;

· при императоре Августе - между свободнорожденными и лицами низкой морали (сводни, актрисы, проститутки);

д) религиозные различия возможных партнеров: правовой брак мог быть заключен только между лицами единой религии и по правилам одной религиозной процедуры.

Заключению брака предшествовала помолвка (обручение) - договор в форме клятвенного обещания вступить в брак (sponsalia ). Помолвка представляла собой двойную стипуляцию: отец обещал жениху передать невесту и наоборот.

Обручение и брачная церемония могли следовать одно за другим непосредственно по времени, но могли быть и отдалены друг от друга даже несколькими годами. Во время обручения предполагаемые будущие брачные партнеры выражают намерение заключить между ними брак и обмениваются подарками подобающей социальному уровню партнеров стоимости; обручение может быть совершено и представителями будущих супругов - их родителями, опекунами и т. д. Обмен подарками придавал обручению некий вид частноправовой сделки. Факт обручения, брачные намерения и факт обмена подарками закреплялись специальными письменными документами (в более раннее время - присутствием свидетелей-гостей).

При помолвке вносился задаток. Если жених отказывался от брака, то он терял задаток. Если отказывалась от брака невеста, то ее домовладыка платил задаток в четырехкратном размере, а с 472 г. - в двойном.

Обручение можно было расторгнуть как по взаимному согласию, так и в порядке судебной процедуры как отказ от обязательства. Такое расторжение не считалось разводом и не могло в дальнейшем служить препятствием к заключению других браков партнерами. В древнейшее время нарушение обручения давало другой стороне право потребовать возмещения причиненного ущерба. По преторскому праву нарушение обручения влекло за собой только infamia и ограничение права выступать в суде в качестве представителя чужих интересов. В период империи сторона, нарушившая обручение, теряла право на возвращение сделанных ею подарков

Убийство женихом невесты и наоборот считалось убийством родственника.

Формы союза мужчины и женщины в Древнем Риме:

I. Законный брак

| Брак с властью мужа (matrimonium cum manu) -правильный, строгий брак; древнейшая форма брачных отношений | Брак без власти мужа (matrimonium sine manu) -неправильный, нестрогий, неформальный брак |

| Обязательный переход женщины на жительство в дом мужа | Жена переходит в дом мужа на жительство после своего согласия |

| Жена теряла юридическую связь со своими кровными родственниками и становилась агнаткой мужа | Жена оставалась юридически чужой своему мужу и детям, т.е. юридически стояла вне семьи мужа |

| Женщина оказывалась под властью мужа или его домовладыки | Женщина обладала имущественной правоспособностью |

| Жена не вправе была требовать развод у мужа, а муж такое право имел | Жена имела право требовать развод (правда, в дальнейшем эта возможность была существенно ограничена) |

| Муж имел право наказывать жену вплоть до лишения жизни, отдать ее в кабалу | Муж имел право убить жену только в случае прелюбодеяния (в дальнейшем это было запрещено) |

| Жена в семье занимала место дочери, а для своих детей была старшей сестрой | Самостоятельное положение женщины в семье |

| Дети, даже будучи взрослыми, подчинялись своему домовладыке в личном и имущественном плане | Военное жалование, добыча, подарки полководца (так называемый военный или лагерный пекулий), полученные сыновьями оставались в собственности самих сыновей, а не домовладыки |

II. Конкубинат (concubinat) - форма постоянного и разрешенного законом сожительства между мужчиной и женщиной, которые не могли заключить брак ввиду разного социального положения.

Примеры:

· Сожительство между римлянами и перегринами;

· Сожительство между римлянами и рабами;

· Сожительство между лицами сенаторского сословия и вольноотпущенниками и т.д.

Признаки конкубината:

1 . устойчивость семейных отношений;

2 . постоянство партнеров;

3 . дети (конкубины), родившиеся от такого незаконного брака, не попадали под власть отца;

4 . мужчина имел право состоять в законном браке с одной женщиной, а в конкубинате - с другой. Женщин за такое ждала смертная казнь;

5. конкубина (женщина) не имела прав «законной жены».

Способы заключения брака cum manu:

1. заключение брака путем религиозного обряда:

· присутствие жениха и невесты, 10 свидетелей и жреца;

· жрец произносит торжественные формулы;

· «совместное вкушение полбы» - принесение в жертву хлеба

· такое заключение брака доступно преимущественно для патрициев.

2. светский способ заключения брака:

· невеста покупалась будущим мужем (за символическую плату) путем манципации («Я заявляю, что эта женщина принадлежит мне по праву квиритов», говорил будущим муж);

· необходимо наличие 5 свидетелей и весовщика.

3. неформальный способ по признаку пробретательной давности:

· жена (сожительница - конкубина или жена «нестрого» брака sine manu ) должна была жить в доме мужа непрерывно 1 год;

· если жена не хочет , чтобы над ней была установлена власть мужа, то ей надо не ночевать дома 3 ночи в году. В этом случае давность прерывается.

Способы заключения брака sine manu: достаточно согласие обеих сторон + мужчина должен был отвести женщину в свой дом.

Условия для вступления в брак (ius conubii - т.е. право вступать в законный квиритский брак):

5 . согласие домовладыки (оно постепенно уходит на второй план);

6 . согласие жениха и невесты;

7. достижение брачного возраста:

а ) для юношей - с 14 лет;

б) для девушек - с 12 лет.

Основания для прекращения брака:

1 . смерть одного или обоих супругов. К смерти приравнивалось безвестное отсутствие одного из супруга;

2 . утрата свободы (capitis deminutio maxima) ;

3 . утрата римского гражданства (capitis deminutio mediae) ;

4 . развод, основаниями к которому могли послужить:

а) уважительные причины:

· бесплодие, нежелание одного из супругов иметь детей;

· возведение мужа в жреческий сан;

· поступление мужа на военную службу;

· болезнь супруга.

б) вина одного из супругов (на виновную сторону возлагались определенные имущественные санкции в виде штрафа или потери добрачного имущества):

· прелюбодеяние;

· покушение на жизнь другого супруга;

· отравление детей;

· кража ключей от винного погреба и др.

О разводе можно было сообщить через вестника, в письме, объявить лично в присутствии 7 свидетелей.

Брак, заключенный путем религиозного свадебного обряда, подлежал расторжению только при принесении жертвы Юпитеру и произнесении определенных слов с участием жрецов.

Брак, заключенный в результате покупки жены, и узуальный брак расторгались фиктивной продажей жены в рабство или кабалу с последующим отпущением на волю.

Расторжение брака осуществлялось без вмешательства гражданских и религиозных властей, однако в дальнейшем развод по обоюдному согласию супругов был запрещен Юстинианом.

Портрет супругов. Первая половина I века, фреска из Помпеи

Большинство браков в богатых семьях Древнего Рима заключалось по расчёту: для продолжения рода, для объединения владений, а также для укрепления политических союзов. Среди бедного населения нередко также преобладал расчёт, однако не исключались браки по любви.

ПРАВА ОТЦА

Глава семейства – отец беспредельно властвовал в семье, и власть его в семье была оформлена законодательно. В состав семьи входили не только мать и отец, но и незамужние дочери, сыновья, их жены и дети.Фамилия включала в себя и рабов и все домашнее имущество.

Власть отца распространялась на всех членов фамилии.

Практически все решения относительно членов семьи отец принимал сам.

При рождении ребенка он определял судьбу новорожденного; он либо признавал ребенка, либо приказывал умертвить, либо бросал без всякой помощи.

От начала древнего Рима и до падения империи глава фамилии имел право осуществлять телесные наказания, иногда оканчивавшиеся смертью провинившегося. Он же мог выгнать на улицу нежеланных детей, обвинив их, например, в уродстве. Супруга не имела права голоса и перед лицом закона не могла оспаривать решения мужа.

Отец единолично владел всем имуществом семьи. Даже достигнув совершеннолетия и женившись, сын оставался бесправным в фамилии. Он не имел права владеть какой-либо недвижимой собственностью при жизни отца. Лишь после смерти отца, в силу завещания, получал его имущество по наследству. Беспредельное господство отца существовало на протяжении всей римской империи, как и право, распоряжаться судьбой близких. В поздний период существования Римской Империи от неугодных детей отцы освобождались из-за экономических трудностей и общего упадка моральных устоев общества.

ПРАВА ЖЕНЩИНЫ

В римских семьях женщина имела большие права, так как на неё возлагались обязанности по ведению домашнего хозяйство. Она была полновластная хозяйка в своем доме. Считалось хорошим тоном, когда женщина хорошо налаживала семейный быт, освобождая время мужа для более важных государственных дел. Зависимость женщины от мужа ограничивалась, в сущности, имущественными отношениями; владеть и распоряжаться имуществом без разрешения мужа женщина не могла.

Римская женщина свободно появлялась в обществе, ездила в гости, бывала на торжественных приемах. Но занятие политикой не было женским делом, ей не полагалось присутствовать на собраниях народа.

УСЫНОВЛЕНИЕ

Если детей от законных браков не было, римлянин прибегал к усыновлению, с тем чтобы имя рода и его имущество не канули в Лету. Кровь не играла определяющей роли даже в семейных отношениях. Приемный ребенок становился равен кровному. В этом смысле Рим «усыновлял» покоренные народы, как отдельный римлянин мог усыновить чужого человека и наделить его правами наследника.

Отцы семейств, как правило, и заключали браки между своими детьми, руководствуясь бытующими моральными нормами и личными соображениями. Выдавать замуж девушку отец мог с 12 летнего возраста, а юношу с четырнадцатилетнего.

Римское право предусматривало две формы заключения брака:

Когда женщина переходила из-под власти отца под власть мужа, то есть её принимали в семью супруга.

Женщина после замужества оставалась членом старой семьи, при этом претендовала на наследство семьи... Этот случай не был основным и больше походил на сожительство, чем на брак, так как жена практически в любой момент могла покинуть своего мужа и вернуться домой.

ОБРУЧЕНИЕ

Независимо от того, какую форму предпочитали молодые люди, браку предшествовало обручение между молодыми.

Богачи предпочитали торжественный ритуал с принесением жертвы в присутствии десяти свидетелей. Это был патрицианский брак, почти исчезнувший к началу империи. Чаще встречалась «покупка» жены, когда будущий муж в присутствии пяти свидетелей вручал тестю выкуп за невесту.

Со времен империи восторжествовала универсальная форма свадебного обряда, которому предшествовала помолвка в доме отца невесты. В День свадьбы приносилась жертва, над которой молодые произносили трогательную формулу: «Где ты, Кай, там и я, Кайя», - и соединяли руки.

Жених вручал будущей жене монету, как символ заключенного между родителями свадебного союза, и железное кольцо, которое невеста носила на безымянном пальце левой руки.

СВАДЬБЫ

На свадьбах все дела по организации свадебного торжества передавались распорядительнице – женщине, которая пользовалась общим уважением. Распорядительница выводила невесту в зал и передавала её жениху. Передача сопровождалась религиозными ритуалами, в которых женщина исполняла роль жрицы домашнего очага. После пиршества в доме родителей проходили проводы новобрачной в дом её мужа... Невеста должна была театрально сопротивляться и плакать. И распорядительница прекращала упорство девушки, взяв её из объятий матери и передав супругу…

РОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ

Торжества, связанные с появлением нового члена семьи, начинались на восьмой день после родов и продолжались три дня. Отец поднимал ребенка с земли и давал имя младенцу, тем самым оглашал свое решение принять его в семью. После этого приглашенные гости дарили младенцу подарки, как правило, амулеты, назначение которых было беречь ребенка от злых духов.

Регистрировать ребенка было долгое время не обязательно. Лишь когда римлянин достигал совершеннолетия и надевал белую тогу, он становился гражданином римского государства. Его представляли перед должностными лицами и вносили в список граждан.

Впервые регистрацию новорожденных ввел на заре новой эры Октавиан Август, обязывая граждан в течение 30 дней с момента рождения регистрировать младенца. Регистрация детей проводилась в храме Сатурна, где находилась канцелярия наместника и архив. При этом подтверждалось имя ребенка, его дата рождения. Подтверждалось его свободное происхождения и право гражданства.

ОБУЧЕНИЕ

Мальчика и девочку начинали обучать с семи лет. Богатые родители предпочитали домашнее обучение. Бедные пользовались услугами школ. Тогда же зародился и прообраз современного образования: дети проходили три стадии образования: начальное, среднее и высшее. Главы семейства, заботясь о получении образования детьми, старались нанять своим детям учителей греков или заполучить для обучения раба-грека.

Тщеславие родителей заставляло их отправлять своих детей в Грецию для получения высшего образования.

На первых этапах обучения детей преимущественно учили писать и считать, давали сведения об истории, праву и литературных произведениях.

В Высшей Школе обучение проходило по ораторскому искусству. При практических занятиях ученики выполняли упражнения, заключающиеся в составлении речей на заданную тему из истории, мифологии, литературы или из общественной жизни.

За границей образование получали преимущественно в Афинах, на острове Родос, где также совершенствовались в ораторском искусстве, получали представление о различных философских школах.

В возрасте 17-18 лет молодому человеку предстояло оставить учение и пройти военную службу.

Римляне заботились и о том, чтобы получили образование женщины в связи с той ролью, которую они имели в семье: организатор семейного быта и воспитатель детей в раннем возрасте.

Были школы, где девочки учились вместе с мальчиками. И считалось почетным, если про девочку говорили, что она образованная девица. В римском государстве уже в 1 веке новой эры приступили к обучению рабов, так как рабы и вольноотпущенные начали играть все более заметную роль в экономике государства. Рабы становились управляющими в имениях и занимались торговлей, ставились надсмотрщиками над другими рабами. Грамотных рабов привлекали в бюрократический аппарат государства, многие рабы были педагогами и даже архитекторами.

Грамотный раб стоял дороже неграмотного, так как его можно было использовать для квалифицированной работы.

Бывшие рабы, вольноотпущенники, постепенно стали составлять значительную прослойку в Риме. Не имея за душой ничего, кроме жажды власти и наживы, они стремились занять место служащего, управленца в государственном аппарате, заниматься коммерческой деятельностью, ростовщичеством. Стало проявляться их преимущество перед римлянами, которое состояло в том, что они не чуждались любой работы, считали себя ущемленными и проявляли упорство в борьбе за свое место под солнцем. В конечном итоге они смогли добиться юридического равноправия, оттеснить римлян от управления государством.

Http://maxpark.com/community/6782/content/2087316

В Древнем Риме "расширенные" семьи являлись мощным инструментом власти.

Они сопровождали историю Рима на протяжении всей ее республиканской фазы и даже императоры обязаны им очень многим. Поговорим о "gentes", самых древних и наиболее аристократических родaх Вечного города, тех, которые могли с точностью отследить свое благородное происхождение. Некоторые утверждали, что римские "джентес" являлись прямыми потомками полулегендарных племен, которые III веке н. э собрались вокруг семи холмов, на берегу Тибра.

Несмотря на все старания современной науки, до сих пор ученым полностью не удалось выяснить родовую теорию римлян. Достоверно известно, что в римских "джентес" господствовало признание происхождения и принадлежности к роду по мужской линии. Итак, членами семьи считались только те лица, которые могли доказать, что по мужской линии они произошли от признанного всеми родоначальника. Если человек мог со стопроцентной точностью выстроить всю свою родословную, из которой вытекало, что он является потомком родоначальника по мужской линии, он назывался "agnatо"; те же, кто не был в состоянии доказать родства, однако по общему признанию вел происхождение от одного из мнимых предков рода, звался "gentiles". Самые древние римские роды и семьи были исключительно патрицианскими, так как изначально плебеи, считавшиеся пришлым населением Рима, не имели родового устройства. Поэтому именно патриции составляли древнеримскую знать

Каждый древнеримский род включал в себя несколько семей - "Familiae". Римская семья была построена по расширенному типу: она включала в себя "домовладыку", его жену, детей и его родственников, а также слуг, рабов и и клиентов (clientes) - абсолютно чужих семье людей, связанных с ней некими обязательствами.

В наличие семьи и детей являлось главной целью существования любого гражданина, при всем при этом отношения в семье не регулировались никакими республиканскими законами, а подчинялись античным традициям.

Из каких же членов состояла римская семья патрициев?

1. Домовладыка (Pater Familias)

Глава и кормилец семьи звался "домовладыкой". Он был бесспорным авторитетом римского патриархата, его воле должны были подчиняться все члены семьи - от детей и жены до других родственников. Власть хозяина дома была безграничной: он мог по своему расчету и желанию отдать дочерей замуж (а в Древнем Риме браки заключались, по большей степени, лишь из политических или финансовых интересов), а потом также по желанию развести их, ему позволялось продавать детей в рабство, кроме прочего он имел возможность решать, признавать или не признать своих детей.

Сыновья в римских семьях были настолько же дискриминированы, как их сестры, ведь власть домовладыки - Patria potestas - распространялась на взрослых сыновей и их семьи, лишь когда умирал их отец сыновья становились полноправными главами своих семейств.

Домовладыка единолично владел всем недвижимым и движимым имуществом семьи, при этом, даже женившись, его сыновья оставались бесправными в своей основной семье. При жизни отца никто, даже сыновья, не имели права владеть и распоряжаться какой-либо собственностью.

Именно домовладыка в патрицианских семьях передавал членство в роду.

Что касается браков, то до периода поздней Республики в Риме практиковали тип брака "cum manu": он заключался в том, что девушка, вступая в брак, попадала под власть главы семьи мужа. Позже этот форма брака изменили на "sine manu": здесь жена не принадлежала семье мужа, а оставалась во власти отца.

2. Женщины и Матроны

Матрона (matrona) была женой домовладыки, зачастую, фактически более влиятельной чем ее муж. Матрона имела большие права, по сравнению с ее же детьми и другими членами семьи, так как на неё возлагались обязанности по ведению хозяйства. Зависимость матроны от мужа ограничивалась имущественными отношениями: она не могла владеть и распоряжаться имуществом без разрешения хозяина дома.

Римские матроны были уважаемы и хорошо принимаемы вокруг: они были вхожи в общество, ездили в гости, принимали участие в торжествах и приёмах.

Что касается девушек на выдание - дочерей - они имели свое собственное приданое, но, как дочери и сестры должны были подчиниться воле домовладыки.

Женщины даже после замужества оставались членом своего рода, причем брака в нашем понятии в Древнем Риме не сущестовало. Брак римлян был похож на современное сожительство: жена в любой момент могла по воле отца оставить своего мужа и возвратиться к себе домой.

До формального заключения брака в Древнем Риме молодых обручали и именно в этот момент жених и невеста произносили брачные клятвы. Клятва в Древнем Риме была похожа на современную: "Согласен ли ты..." у церковного алтаря: невесте и жениху задавали вопрос, обещают ли они заключить законный брак, на что каждый из них отвечал утвердительно. В этот момент жених дарил будущей жене кольцо, надевая его на тот же палец, где его носят современные итальянцы - безымянный левой руки, а также монету.

На римских свадьбах одну из главных ролей играла распрорядительница торжества - благородная дама, которую уважали семейства брачующихся. Она приводила невесту в "зал росписи", а затем передавала ее жениху.

Церемония бракосочетания. Фото Corrillasi

После заключения брака новобрачные отправлялись в дом родителей девушки на пир. По завершению пира распорядительница снова отдавала молодую жену мужу, та же по традиции должна была театрально стонать и плакать, что символизировало нежелание девушки уходить из родного дома, где отец настолько хорошо к ней относился.

3. Слуги

Слугами семьи могли быть даже родственники главы дома, но чаще всего это были отпрыски слуг, прислуживавших роду в течение нескольких поколений, или вольноотпущенники (освобожденные рабы). Они были полностью зависимы от Pater Familias.

4. Клиенты (Clientes)

У клиентов, входящих в римские семьи, не было кровных уз с семьей. Это были нуждавшиеся в покровительстве люди (обедневшие или потерявшие родовые связи), которых богатые патриция втягивали в дела семьи. В силу полученных от глав семей (фамилий) милостей, клиенты выполняли определенные обязательства, важные для влиятельных патрициев: сопровождали своего покровителя на Форум, обеспечивали голоса на выборах и служили на войне под его началом. Немудрено, что патриции желали привлечь как можно больше клиентов. Что касается последних, то их обязательства перед патроном фамилии передавались даже по родству - после смерти отца его дети становились клиентами покровительствующей семьи.

Клиенты и патер. Фото Circolo dei Saggi

5. Дети

Празднования, связанные с рождением нового члена семьи, открывались на восьмой день после его рождения и длились трое суток. После родов к роженица приходил ее отец (патрон) и определял судьбу малыша: признавал членом семьи, приказывал убить либо бросал на произвол судьбы. Если домовладелец принимал малыша, его принимал отец: именно он давал имя младенцу.

После счастливого события в дом приглашали гостей, которые несли дары малышу: как правило, это были разнообразные амулеты, защищавшие от злых духов.

Долгое время, до правления Октавиана Августа, римских новорожденных не регистрировали. Только когда дети достигали совершеннолетия и получали право носить белую тогу, они становились гражданами Рима и попадали в список граждан.

Октавиан ввел закон регистрировать новорожденных в течение месяца с даты рождения в храме Сатурна, в римской канцелярии.