Открывающим сезон цветения у деревьев является ольха. Соцветия ее невзрачны, но все же в период массового цветения они непременно обратят на себя внимание, если мы будем в это время проходить где-нибудь по берегу ручья или у оврага, где обычно встречаются ольхи. Еще издали можно заметить рыжеватый оттенок кроны дерева. Подойдя ближе, мы увидим большое количество поникших сережек, которые при малейшем постукивании по стволу или дуновении ветра будут выбрасывать целые облака желтой пыли. Кроме этих сережек, мы найдем на ольхе также многочисленные черные шишечки. В то время как сережки представляют собой мужские соцветия ольхи, эти шишечки являются прошлогодними женскими соцветиями, которые все еще продолжают висеть на дереве и опадают лишь к началу лета.

Почти одновременно с ольхой ранней весной, когда еще в глубине леса лежат сугробы снега, зацветает на опушке, на припекаемых солнцем склонах лещина, или орешник, обычный и все известный в наших лесах кустарник. Впрочем, орешник популярен лишь осенью, когда созревают его плоды; весной на него никто не обращает внимания, особенно когда он стоит в безлистном состоянии. Между тем как раз в это время он, пожалуй, и наиболее интересен в биологическом отношении. Цветение орешника принимается некоторыми фенологами за начало третьего периода весны, которая в это время окончательно вступает в свои права.

Первый цветущий кустарник

Почти одновременно с ольхой ранней весной, когда еще в глубине леса лежат

сугробы снега, зацветает на опушке, на припекаемых солнцем склонах лещина, или

орешник, обычный и всем известный в наших лесах кустарник. Впрочем, орешник

популярен лишь осенью, когда созревают его плоды; весной на него никто не

обращает внимания, особенно когда он стоит в безлистном состоянии. Между тем

как раз в это время он, пожалуй, и наиболее интересен в биологическом отношении.

Цветение орешника принимается некоторыми фенологами за начало третьего периода

весны, которая в это время окончательно вступает в свои права. В это время обычно

уже устанавливаются теплые солнечные дни, снег быстро тает и пробуждение

растительного мира с каждым днем становится все заметнее. Если береза и клен

началом своего сокодвижения как бы улавливали первые проблески наступающей

весны, то скромные цветы лещины знаменуют собою ее полный разворот,

окончательную победу над зимой.

Почти одновременно с ольхой ранней весной, когда еще в глубине леса лежат

сугробы снега, зацветает на опушке, на припекаемых солнцем склонах лещина, или

орешник, обычный и всем известный в наших лесах кустарник. Впрочем, орешник

популярен лишь осенью, когда созревают его плоды; весной на него никто не

обращает внимания, особенно когда он стоит в безлистном состоянии. Между тем

как раз в это время он, пожалуй, и наиболее интересен в биологическом отношении.

Цветение орешника принимается некоторыми фенологами за начало третьего периода

весны, которая в это время окончательно вступает в свои права. В это время обычно

уже устанавливаются теплые солнечные дни, снег быстро тает и пробуждение

растительного мира с каждым днем становится все заметнее. Если береза и клен

началом своего сокодвижения как бы улавливали первые проблески наступающей

весны, то скромные цветы лещины знаменуют собою ее полный разворот,

окончательную победу над зимой.

Раннее зацветание орешника, так же как и ольхи, возможно лишь благодаря заблаговременной подготовке его соцветий. В течение всей зимы на его ветвях мы наблюдаем мужские сережки, в которых имеются вполне сформированные цветочки. Они стойко переносят тридцатиградусные морозы, однако стоит им только начать свое развитие, как они уже становятся гораздо более чувствительными к понижению температуры и в период цветения они нередко страдают от заморозков. Строение мужских сережек орешника на первый взгляд напоминает уже знакомые нам сережки ольхи.

Развитие цветочной сережки весной происходит с исключительной быстротой. Как только пригреет солнце и повысится температура, сережки начинают трескаться, а стержень, на котором сидят цветки, растягивается и растет почти на глазах. Так, например, на срезанной ветке орешника во влажной камере стержень мужской сережки за сутки удлинился на целых 3 см. Быстрота растрескивания пыльников находится в тесной зависимости от степени влажности воздуха. В условиях влажной атмосферы открытие пыльников затягивается на несколько дней, если же перенести сережку в сухое место, оно наступает уже через полчаса. Это обстоятельство имеет большое значение в жизни растения. Оно позволяет ему как бы пережидать дождливую погоду и откладывать цветение до более благоприятного времени. Впрочем, в дождливую погоду уже раскрывшиеся щели пыльников обладают способностью вновь смыкаться. Это также значительно сокращает непроизводительный расход пыльцы. Количество пыльцы, выпускаемой орешниками в период цветения, огромно. Одна сережка его дает около 4 миллионов пыльцевых зерен, и если принять, что таких сережек на среднем кусте будет не менее сотни, а на самом деле значительно больше, то можно представить себе, какое колоссальное количество мельчайших пылинок носится весной в воздухе в наших лесах. Обратимся теперь к женским цветкам орешника. В отличие от мужских они зимой скрыты в почке и становятся заметными лишь весной, когда из чешуи появляются пурпуровые кисточки рылец.

Имеет ли какое-нибудь биологическое значение интенсивно-красный цвет рылец? Многие, вероятно, обращали внимание на то, что молодые листья, развивающиеся из почек весной, или ростки травянистых многолетних растений имеют ярко-красную окраску. Она хорошо видна на крупных ростках конского щавеля или на молодых листьях клена, вишни или дуба. Эта красная окраска объясняется наличием в тканях растений особого пигмента - антоциана, растворенного в клеточном соке. На нем мы еще остановимся более подробно в главе о листопаде, а сейчас укажем, что антоциану в настоящее время приписывается роль дополнительного улавливателя с вета. Поглощая зеленые и синие лучи спектра, он способствует повышению температуры в клетках, что в прохладное весеннее время имеет большое значение. Считается, что интенсивно-розовый цвет рылец орешника, так же как и пурпуровая окраска женских соцветий ольхи, ускоряет, таким образом, прорастание пыльцы на рыльцах, которое происходит более энергично в условиях повышенной температуры.

Когда закладываются почки у лещины

Развертывание листьев у орешника наступает значительно позже его цветения.

Лишь после того как мужские сережки отпылят, потемнеют, высохнут и начнут опадать

с ветвей, начинают распускаться почки, покрывая кустарник нежной зеленой дымкой.

Почему листовые почки распускаются значительно позже, чем женские цветочные

почки или мужские сережки? Почему с такой закономерной последовательностью идет

развитие нашего кустарника, сначала раскрывающего свои огромные цветки, а затем

одевающегося в свой зеленый наряд? Можно полагать, что у орешника, так же как

и у большинства других наших деревьев и кустарников, цветущих до распускания

листьев, развитие цветочных и развитие вегетативных почек — различные

стадии, для наступления которых требуются различные температурные условия.

Для развертывания вегетативных почек требуется значительно больше тепла,

чем для развития цветочных. Почки орешника, начав свое развитие, в

дальнейшем распускаются чрезвычайно быстро, так как в них все необходимые

части заложены уже с предыдущего года. Это формирование почек происходит

гораздо раньше, чем обычно себе представляют, и уже в середине лета у

большинства наших деревьев и кустарников на молодых побегах всегда можно

найти вполне сформировавшиеся почки. Так, например, 25 мая на молодых

растущих побегах орешника приходилось наблюдать почки, состоявшие из

6-10 чешуй. 10 июня на этих почках имелось уже 12-14 чешуй, но листовых

зачатков среди них еще не было заметно. Они появились в почках в начале

июля сначала в количестве одного или двух, а к 11 августа развились

следующие 2 - 3 листа.

Замечательно, что уже в это время в пазухах этих крохотных листьев под сильным увеличением можно было обнаружить мелкие почечки из двух-четырех чешуек. Эти зачатки почек должны, таким образом, дважды перезимовать, прежде чем начнут свое развитие. Вот какой длинный путь развития проходят почки орешника, прежде чем они станут заметными или мы обратим на них внимание!

Что представляют собой почечные чешуи

У большинства растений, например, у ивы, боярышника, шиповника и др., у

взрослых листьев мы можем различить три основные части — пластинку листа, которая

служит для светового питания растений, черешок, который поддерживает листовую

пластинку и прикрепляет ее к стеблю, и, наконец, прилистники. Прилистники имеют

обычно вид двух маленьких листочков, расположенных у основания листового черешка,

и назначение их не всегда бывает ясно с первого взгляда. Однако та значительная

роль, которую они играют в жизни растений, становится понятной весной, когда

почки на деревьях начинают развиваться. Оказывается, что у орешника, как и у

большинства наших деревьев и кустарников, почечные чешуи, играющие столь

существенную роль в жизни растений зимой, представляют собой не что иное, как

прилистники, которые в почке значительно опережают своим развитием

соответствующие им листья. У орешника прилистники опадают, выполнив свое

назначение, сразу после того, как разовьется побег, и летом их на побегах найти

уже невозможно. У липы это опадение прилистников в момент распускания листьев

бывает настолько заметно, что в липовых лесах весной вся почва под деревьями

бывает усыпана розоватыми или слегка позеленевшими почечными чешуями. У других

деревьев прилистники сохраняются в течение всей жизни растения. Они зеленеют и

принимают участие в ассимиляции. Однако не следует думать, что у всех наших

деревьев и кустарников почечные чешуи образованы прилистниками. Смородина совсем

лишена прилистников, и в ее почках чешуи представляют расширенные листовые

черешки. У конского каштана почечные чешуи являются видоизмененными листовыми

пластинками. В этом не трудно бывает убедиться в момент распускания его крупных

почек, где легко можно наблюдать все переходы между почечными чешуями и

настоящими листьями. Мы знаем теперь, что представляют собой почечные чешуи

у орешника. Посмотрим, как они устроены. Здесь есть одна любопытная

подробность. Если сделать через почечную чешуйку поперечный срез и посмотреть

ее под микроскопом, мы обнаружим внутри особую полость. Эта полость наполнена

воздухом, который, как известно, является очень плохим проводником тепла.

В результате этого увеличивается защитная роль чешуй, которые предохраняют

нежные листовые зачатки от резких колебаний температуры.

У большинства растений, например, у ивы, боярышника, шиповника и др., у

взрослых листьев мы можем различить три основные части — пластинку листа, которая

служит для светового питания растений, черешок, который поддерживает листовую

пластинку и прикрепляет ее к стеблю, и, наконец, прилистники. Прилистники имеют

обычно вид двух маленьких листочков, расположенных у основания листового черешка,

и назначение их не всегда бывает ясно с первого взгляда. Однако та значительная

роль, которую они играют в жизни растений, становится понятной весной, когда

почки на деревьях начинают развиваться. Оказывается, что у орешника, как и у

большинства наших деревьев и кустарников, почечные чешуи, играющие столь

существенную роль в жизни растений зимой, представляют собой не что иное, как

прилистники, которые в почке значительно опережают своим развитием

соответствующие им листья. У орешника прилистники опадают, выполнив свое

назначение, сразу после того, как разовьется побег, и летом их на побегах найти

уже невозможно. У липы это опадение прилистников в момент распускания листьев

бывает настолько заметно, что в липовых лесах весной вся почва под деревьями

бывает усыпана розоватыми или слегка позеленевшими почечными чешуями. У других

деревьев прилистники сохраняются в течение всей жизни растения. Они зеленеют и

принимают участие в ассимиляции. Однако не следует думать, что у всех наших

деревьев и кустарников почечные чешуи образованы прилистниками. Смородина совсем

лишена прилистников, и в ее почках чешуи представляют расширенные листовые

черешки. У конского каштана почечные чешуи являются видоизмененными листовыми

пластинками. В этом не трудно бывает убедиться в момент распускания его крупных

почек, где легко можно наблюдать все переходы между почечными чешуями и

настоящими листьями. Мы знаем теперь, что представляют собой почечные чешуи

у орешника. Посмотрим, как они устроены. Здесь есть одна любопытная

подробность. Если сделать через почечную чешуйку поперечный срез и посмотреть

ее под микроскопом, мы обнаружим внутри особую полость. Эта полость наполнена

воздухом, который, как известно, является очень плохим проводником тепла.

В результате этого увеличивается защитная роль чешуй, которые предохраняют

нежные листовые зачатки от резких колебаний температуры.

После того как побег орешника закончит свое развитие-цветение, развертывание ростовых почек, рост побегов и заложение новых почек, мы не заметим дальнейших существенных изменений. Тем не менее, летом происходят важные процессы созревания семян в оплодотворенных завязях и отложение запасных веществ в листовых почках и цветочных мужских сережках, что обеспечивает их развитие будущей весной.

Созревание семян у орешника происходит крайне медленно. Несмотря на то, что этот кустарник цветет чрезвычайно рано, плоды его полностью созревают лишь к сентябрю. Этим он резко отличается от других наших деревьев и кустарников, период плодоношения которых является значительно менее продолжительным. Особенно любопытно, что период созревания плодов у ивы и осины обычно не превышает месяца, тогда как у орешника он в среднем равен четырем месяцам. С чем связаны эти особенности плодоношения различных растений сказать трудно, впрочем, в дальнейшем мы еще частично вернемся к этому вопросу.

Наши ивы ранней весной

Ранней весной среди наших ветроопыляемых деревьев и кустарников, увешанных

скромными, невзрачными сережками, цветущие кусты ив еще издали привлекают к себе

внимание. В это время на сером, еще прозрачном фоне леса резко выделяются

ярко-желтые ивовые соцветия, густо покрытые липкой пыльцой и издающие тонкий

и приятный аромат. Впрочем, еще задолго до цветения многие ивы, особенно красная

верба, становятся достаточно заметны благодаря своим изящным пушистым соцветиям,

известным под названием «барашков». Внезапное появление этих «барашков» в

середине зимы, в январе или феврале, представляет одно из любопытнейших

явлений в жизни нашей весенней природы. Однако прежде чем познакомиться

с жизненными особенностями ив, необходимо отметить, что их существует

у нас большое количество видов. Всего во флоре СССР в настоящее время

насчитывается около 170 видов ив, причем в одной лишь Московской области

количество их доходит до 40. При таком видовом разнообразии ивы обладают

способностью давать друг с другом помеси, причем нередко двойные и тройные.

В настоящее время известны даже пятерные и шестерные помеси, разобраться в

которых чрезвычайно трудно. Мы будем иметь в виду лишь некоторые наиболее

известные и распространенные ивы из числа тех, которые цветут рано весной

до распускания листьев. Сюда относится всем известная красная верба, или

краснотал (Salix purpurea), распространенная на юге Европейской части СССР,

доходящая на севере до южной границы Московской области и введенная в культуру;

козья ива, или ива-бредина (Salix caprea), повсеместно распространенная в

лесах, и пепельная ива (S. cinerea), растущая по сырым местам большей части

СССР. Другие широко распространенные у нас ивы, как, например, белая ветла

(Salix alba) или Ломкая ива (Salix fragilis), растущие по берегам прудов

и у жилья в виде крупных плакучих деревьев, цветут значительно позже,

одновременно с развитием молодых листьев.

Когда пробуждаются от зимнего сна цветочные почки ивы

Период покоя у наших ранних ив продолжается до середины января. До этого

времени их почки плотно стянуты чешуями и не обнаруживают каких-либо заметных

изменений. Однако, начиная с конца января, цветочные почки начинают выявлять

несомненные признаки начинающегося развития. Колпачки при самом основании

трескаются и, не будучи в состоянии охватить набухающую цветочную сережку,

постепенно сдвигаются к ее вершине или в сторону, а затем и вовсе опадают.

Впрочем, процесс этот идет чрезвычайно медленными темпами и обычно заканчивается

полностью лишь ко второй половине марта.

Период покоя у наших ранних ив продолжается до середины января. До этого

времени их почки плотно стянуты чешуями и не обнаруживают каких-либо заметных

изменений. Однако, начиная с конца января, цветочные почки начинают выявлять

несомненные признаки начинающегося развития. Колпачки при самом основании

трескаются и, не будучи в состоянии охватить набухающую цветочную сережку,

постепенно сдвигаются к ее вершине или в сторону, а затем и вовсе опадают.

Впрочем, процесс этот идет чрезвычайно медленными темпами и обычно заканчивается

полностью лишь ко второй половине марта.

Сбрасывание колпачков у наших ранних ив представляет собой чрезвычайно интересное явление. В феврале бывают самые низкие температуры, нередко трещат двадцатиградусные морозы и почва промерзает на максимальную глубину. Тем не менее, набухание цветочных сережек с несомненностью указывает на начало развития растений выход их из зимнего оцепенения. Жизнь наших деревьев зимой изучена еще далеко недостаточно, однако есть основания полагать, что в периоды оттепелей и в теплые солнечные дни в отдельных ветвях ив начинается сокодвижение. В них происходит превращение запасных веществ и передвижение их к почкам из различных частей кроны и ствола.

Проследим теперь дальше за развитием цветочных сережек у ивы. Сбросив свои колпачки, они выглядят изящными, пушистыми белыми шариками, похожими издали на маленькие пучки ваты. Что же представляют их многочисленные волоски? Ответить на этот вопрос лучше всего в момент цветения ивы. В это время нетрудно заметить, что соцветия ив бывают двух сортов: и мужские и женские, причем они расположены на различных кустах таким образом, что на одном кусте имеются лишь мужские сережки, а на другом-женские.

Мужские цветы ив построены очень просто. Они лишены околоцветника и прикрыты лишь одной чешуйкой в пазухе, в которой располагаются обычно две (у некоторых ив больше) тычинки. Чешуйки обычно двуцветные: внизу желтовато-зеленые, наверху черноватые. Верхняя часть чешуйки покрыта длинными многочисленными волосками, которые придают еще нерасцветшей сережке характерный пушистый облик. Значение этих волосков в жизни растения вполне понятно. Одевая, словно шубой, бутоны, они дают им возможность без всякого вреда переносить низкие температуры и ее резкие колебания в то время, когда прикрывающие их колпачки опадут. Женские цветы ив имеют сходное строение, за исключением лишь того, что здесь вместо тычинок располагается продолговатая утолщенная книзу завязь, напоминающая по форме бутылочку. Эта завязь наверху переходит в столбик с двураздельным рыльцем, клейкая поверхность которого улавливает попадающую на него пыльцу. Кроме чешуек, тычинок и пестиков, в мужских и в женских цветах ив имеются при основании кроющих чешуек особые нектарники, выделяющие сладкий сок-нектар. Ивы в отличие от большинства других наших рано цветущих деревьев и кустарников опыляются при помощи насекомых, которых привлекает, с одной стороны, ароматный нектар, а с другой - большое количество пыльцы, в период цветения густо облепляющей цветочные сережки.

Такое простое строение цветов у наших ив, лишенных каких-либо следов околоцветника, как-то не вяжется с их способом опыления; кроме того, все остальные, кстати сказать, более древние представители семейства ивовых — различные тополя и осина - являются типичными ветроопыляемыми растениями. Поэтому в настоящее время считается, что ивы являются вторично приспособленными к опылению при помощи насекомых, причем приспособление это могло возникнуть в сравнительно недавнее время. На это указывает, между прочим, большое число видов насекомых, посещающих цветы ивы, доходящее до восьмидесяти. Среди них мы встретим шмелей, обыкновенных и земляных пчел, бабочек и некоторых мух. Этот разнообразный ассортимент опылителей указывает на то, что у ив нет особой специализации в этом направлении, тогда как цветы большинства других энтомофильных растений строго приспособлены к определенному виду или определенной группе насекомых. С некоторыми из этих приспособлений мы ознакомимся в следующей главе.

Интересно отметить также, что в настоящее время имеются основания полагать, что предки наших ив имели обоеполые цветки, на что указывает не столь уже редкое появление у козьей ивы особых уродцев в виде цветов, имеющих и пестик, и тычинки. Возможно, что переход к двудомности дал ивам ряд преимуществ в отношении предохранения от самоопыления. Впрочем, все это еще остается в области самых отдаленных предположений.

Страница 1 - 8 из 8

Ранняя весна в умеренных широтах — это, скорее, борьба зимы и весны - то оттепель, то мороз и снег. И лишь когда распускаются почки, весна окончательно побеждает - и так происходит каждый год… Это находит отклик в душах даже тех, кто далек от садоводства, и взрослые становятся немного детьми, с упоением рассматривая распускающиеся почки.

С точки зрения ботаники, почка - это зачаточный побег. В самом центре почки находится конус нарастания - это активно делящиеся клетки, благодаря которым и происходит рост и развитие побега. В зависимости от вида растения строение почек может быть различным. Выделяют вегетативные (листовые) почки, в которых есть только зачатки листьев, генеративные (цветочные) - с зачатками бутонов и вегетативно-генеративные (смешанные) - в которых есть и то, и другое.

В климате с выраженной сменой времен года почкам нужна защита от перепадов температур и высыхания - для этого у них есть почечные чешуи, представляющие собой видоизмененные листья. Такие почки называются закрытыми, в противоположность открытым почкам, защищенным только довольно нежными зачаточными листьями. Практически у всех древесных и многих травянистых растений, живущих в Средней полосе России в открытом грунте, почки закрытые. По расположению на побеге выделяют верхушечные (терминальные) и пазушные (в пазухах листьев) почки. Расположение пазушных почек на побеге всегда совпадает с листорасположением и, соответственно, бывает очередным, супротивным и мутовчатым. Существуют также придаточные почки, которые могут возникать в любом месте - на междоузлиях, на листьях, корнях, на старой древесине. Частный случай придаточных почек - спящие почки - это резерв растения, они просыпаются в случае повреждений.

В климате с выраженной сменой времен года почкам нужна защита от перепадов температур и высыхания - для этого у них есть почечные чешуи, представляющие собой видоизмененные листья. Такие почки называются закрытыми, в противоположность открытым почкам, защищенным только довольно нежными зачаточными листьями. Практически у всех древесных и многих травянистых растений, живущих в Средней полосе России в открытом грунте, почки закрытые. По расположению на побеге выделяют верхушечные (терминальные) и пазушные (в пазухах листьев) почки. Расположение пазушных почек на побеге всегда совпадает с листорасположением и, соответственно, бывает очередным, супротивным и мутовчатым. Существуют также придаточные почки, которые могут возникать в любом месте - на междоузлиях, на листьях, корнях, на старой древесине. Частный случай придаточных почек - спящие почки - это резерв растения, они просыпаются в случае повреждений.

На положении почек и побегов, предназначенных для переживания неблагоприятных условий, основана система жизненных форм растений датского ботаника Христена Раункиера. Эта система проста и логична и широко применяется в экологии и фитоценологии, несмотря на то, что ей более 100 лет. Большинство растений умеренного климата - гемикриптофиты. В переводе с научного языка это означает, что почки у них расположены на поверхности почвы и помимо снега укрыты остатками отмерших частей растения и, нередко, растительным опадом; частный случай гемикриптофитов - розеточные растения.

На положении почек и побегов, предназначенных для переживания неблагоприятных условий, основана система жизненных форм растений датского ботаника Христена Раункиера. Эта система проста и логична и широко применяется в экологии и фитоценологии, несмотря на то, что ей более 100 лет. Большинство растений умеренного климата - гемикриптофиты. В переводе с научного языка это означает, что почки у них расположены на поверхности почвы и помимо снега укрыты остатками отмерших частей растения и, нередко, растительным опадом; частный случай гемикриптофитов - розеточные растения.

Немало также и криптофитов, почки которых расположены ниже поверхности почвы. В этой группе выделяются геофиты, почки которых расположены в почве (классический пример растения с видоизмененными побегами - корневищами, клубнями, луковицами и клубнелуковицами), гидрофиты (водные растения) и гелофиты (болотные растения). Деревья, кустарники и лианы, почки которых расположены выше уровня снега, - это фанерофиты. Кустарнички, полукустарники, полукустарнички, подушковидные растения, почки которых расположены выше уровня почвы, но в зимний период надежно укрыты снегом, - хамефиты.

И, наконец, терофиты - это растения, у которых почек возобновления нет вообще, поэтому неблагоприятный период переживают только семена. Это преимущественно однолетние растения.

Строение почек может быть системным признаком. Так, виды рода ива (Salix) легко отличить по единственной почечной чешуе, которая охватывает почку как колпачок. У некоторых ив почки чуть приоткрываются уже в середине зимы, и проглядывают зачаточные листья, серебристые от густого опушения, что особенно хорошо видно у ивы козьей, или бредины (S. caprea) с крупными почками.

Строение почек может быть системным признаком. Так, виды рода ива (Salix) легко отличить по единственной почечной чешуе, которая охватывает почку как колпачок. У некоторых ив почки чуть приоткрываются уже в середине зимы, и проглядывают зачаточные листья, серебристые от густого опушения, что особенно хорошо видно у ивы козьей, или бредины (S. caprea) с крупными почками.

У древесных растений часто можно различить генеративные или вегетативно-генеративные почки даже зимой - они более округлые, «пузатые», и нередко крупнее, чем вегетативные. У сирени обыкновенной (Syringa vulgaris), например, цветочные почки венчают побег. Обычно это пара самых верхних почек, реже две верхних пары, и эту особенность необходимо учитывать при обрезке. У плодовых растений цветение и плодоношение всегда происходит на специализированных побегах, многие из которых укороченные. Например, кольчатки яблонь.

После распускания почек на побегах древесных растений можно увидеть границы приростов разных лет. Особенно ярко выражена граница между приростом текущего и предыдущего года, так называемое почечное кольцо, рубцы от опавших почечных чешуй. Во многих случаях с помощью данного метода удается определить возраст ветви.

О характере растений, и не только

У каждого растения свой характер, своя нота, и, подбирая растения для своего сада, сознательно или подсознательно мы руководствуемся и таким иррациональным фактором, как «созвучие» растения душе хозяина. И в разные сезоны деревья «звучат» по-разному. Посетите свой сад, сходите в лес или в парк или хотя бы выгляньте в окошко и послушайте музыку весны. Прислушайтесь к самой первой ноте этой мелодии, когда распускаются почки.

У каждого растения свой характер, своя нота, и, подбирая растения для своего сада, сознательно или подсознательно мы руководствуемся и таким иррациональным фактором, как «созвучие» растения душе хозяина. И в разные сезоны деревья «звучат» по-разному. Посетите свой сад, сходите в лес или в парк или хотя бы выгляньте в окошко и послушайте музыку весны. Прислушайтесь к самой первой ноте этой мелодии, когда распускаются почки.

Фенологи считают, что весна приходит в Подмосковье, когда зацветает орешник, или лещина (Corylus avellana) - в зависимости от погоды это происходит в конце марта-начале апреля. Мужские сережки лещины заметны уже осенью и хорошо видны всю зиму. Весной они удлиняются, становятся золотистыми и выбрасывают в воздух пыльцу. Женские цветки полностью скрыты в почках, и наружу ненадолго высовываются только темно-красные рыльца пестика.

Одними из первых зацветают ивы, и их скромным, но изящным цветением можно любоваться с начала апреля до начала июня до распускания почек или одновременно с ним. Уже упоминавшаяся ива козья (Salix caprea) в Подмосковье открывает ивовый сезон. Это двудомное растение, и в ландшафтном дизайне больше ценятся мужские растения с пушистыми желтыми сережками. Несколько апрельских дней их видно издалека - как будто огромный цыпленок сидит на опушке густого леса или на берегу водоема. Кстати, мужские соцветия ив имеют нежный, весенний запах. Из-за густого опушения выглядят серебристыми почки ивы белой, или ветлы (S. alba). Серебристые почки вербы, или ивы остролистной (S. acutifolia), эффектно контрастирующие с пурпурной корой, - обязательный элемент празднования Вербного воскресенья, письменные упоминания об этом датируются серединой XI века.

Трогательно выглядят распускающиеся побеги липы мелколистной (Tilia cordata) - сначала появляются поникающие нежно-зеленые молодые листья и украшающие их в это время ярко-розовые прилистники. Постепенно листики распрямляются, и на просвет уже видно кружево жилок, а прилистники, которые защищали листья в почке, опадают.

Трогательно выглядят распускающиеся побеги липы мелколистной (Tilia cordata) - сначала появляются поникающие нежно-зеленые молодые листья и украшающие их в это время ярко-розовые прилистники. Постепенно листики распрямляются, и на просвет уже видно кружево жилок, а прилистники, которые защищали листья в почке, опадают.

Клен платановидный (Acer platanoides) цветет одновременно с распусканием листьев. Традиционная роль клена - солитер или осенний акцент, но он удивительно хорош и весной. Его восхитительный медовый аромат является столь же яркой особенностью этого дерева, как и яркий осенний наряд. Могучим дубам (Quercus robur) к лицу нежная зелень, и кажется, что распускающиеся дубы молодеют на глазах. Конский каштан (Aesculus hippocastanum) даже с молодой листвой монументален, солиден и торжественен - генерал в зеленом мундире.

До распускания листьев в конце апреля - начале мая одной из первых среди кустарников вспыхивает желтыми солнечными цветками форзиция. Генеративные почки этого кустарника боятся морозов, поэтому рекомендуется осенью пригибать ветки, чтобы их защитил снег.

До распускания листьев в конце апреля - начале мая одной из первых среди кустарников вспыхивает желтыми солнечными цветками форзиция. Генеративные почки этого кустарника боятся морозов, поэтому рекомендуется осенью пригибать ветки, чтобы их защитил снег.

Калина гордовина (Viburnum lantana) родом из Средней и Южной Европы, произрастает также в Северной Африке, Малой Азии и на Кавказе. Южное происхождение этого вида легко определить по почкам - они открытые, что, впрочем, не мешает ей успешно произрастать в Средней полосе, да и опушение согревает. Уже осенью хорошо видны и вегетативные почки, и зачатки соцветий.

Боярышники такие разные, но их объединяет задорный оптимистичный характер. Молодые листья чем-то напоминают петушиные гребни, колючки - петушиные шпоры, что нашло отражение в научном названии одного из видов этого рода.

Распускающиеся листья обычно светло-зеленые, но нередко присутствуют и красноватые оттенки. Сравните молодую зелень черемухи обыкновенной (Padus racemosa) и бронзовые листочки черемухи виргинской (P. virginiana). Полюбуйтесь на багряные мазки на листьях рябинника рябинолистного (Sorbaria sorbifolia). Листья жимолости татарской (Lonicera tatarica) - с нижней стороны с шоколадным отливом. У декоративных кустарников с «цветной» листвой и молодые листочки «цветные».

Распускающиеся листья обычно светло-зеленые, но нередко присутствуют и красноватые оттенки. Сравните молодую зелень черемухи обыкновенной (Padus racemosa) и бронзовые листочки черемухи виргинской (P. virginiana). Полюбуйтесь на багряные мазки на листьях рябинника рябинолистного (Sorbaria sorbifolia). Листья жимолости татарской (Lonicera tatarica) - с нижней стороны с шоколадным отливом. У декоративных кустарников с «цветной» листвой и молодые листочки «цветные».

Очень нарядными становятся весной и хвойные. Их молодые приросты всегда окрашены ярче и светлее, и с началом роста побегов растения преображаются, как будто покрываются кружевом - особенно это заметно у елей. А молодые приросты сосны неспроста получили название «свечки».

В плодовом саду первыми, сразу после схода снега, просыпаются крыжовник и смородина. Сначала черная (Ribes nigrum), а потом красная и белая (R. rubrum). Вслед за гофрированными хохолками листьев появляются хорошо различимые бутоны. Так что уже во второй половине апреля можно предположить, каким будет урожай крыжовника, а в начале мая - оценить возможную продуктивность смородины.

А распускание почек березы повислой, или бородавчатой (Betula pendula) служит своеобразным индикатором. Огородники давно заметили, что когда молодые листочки березы становятся размером с рублевую монету, почва достаточно прогрелась и пора сажать картофель.

Раскрытие почек - ежегодно устраиваемое природой зрелище, которое мы видим в начале весны. Эти часто едва заметные бугорки на лиственных деревьях и кустарниках, иногда величиной в несколько миллиметров, прижимаются к голым веткам и словно только и ждут своего часа. Действительно, время раскрытия почек - феномен, зависящий от природных факторов, призванных защищать растение от последствий слишком раннего пробуждения. Почки у древесных растений закладываются обычно летом, но видны становятся лишь осенью, после листопада. А чтобы раскрыться весной, они должны пройти стадию зимнего покоя.

Различают относительно крупные смешанные почки, в которых одновременно закладываются цветки и листья (как, например, у конского каштана), а также чисто цветковые и чисто листовые почки. У раноцветущих весной кустарников, таких как кизил и ива, цветки в защитной оболочке почки настолько сформированы, что им бывает достаточно нескольких теплых дней, чтобы полностью раскрыться еще до появления первых листьев.

Своим нектаром и пыльцой пушистые «барашки» соцветий ивы начинают привлекать пчел еще в марте, в то время как листовые почки кустарника остаются еще какое-то время закрытыми:

На других древесных растениях, наоборот, сначала появляется зелень и значительно позже цветки. К ним относятся, например, бук лесной, рябина.

У бука лесного листовые почки узкие и длинные. После того как раздвинутся коричневатые чешуйки, в течение одного-двух дней появятся гофрированные зеленые листочки.

Большинство деревьев и кустарников нашей климатической зоны имеют закрытые почки, «внутренний мир» которых полностью заключен в защитную оболочку из видоизмененных листьев, так называемых чешуек. Этот кожистый материал часто дополнительно бывает покрыт ворсинками, слоем смолы или воска, которые обеспечивают почке защиту от холода, пересыхания и повреждений. Но существуют также древесные растения с голыми (калина обыкновенная) и полуголыми (бузина черная) почками, из внешних видимых чешуек которых развиваются настоящие листья.

Кстати, если некоторые из почек весной не раскрылись, не следует считать их мертвыми. Так называемые спящие почки могут обрасти окружающей их корой и находиться в состоянии покоя несколько лет, прежде чем раскроются. При этом они подрастают как раз на столько, чтобы не зарасти вследствие утолщения стебля. Если при поздних заморозках проснувшиеся на той же ветке почки замерзнут, спящие почки придут растению на помощь. Так природа спасает растения при сильных повреждениях от холода.

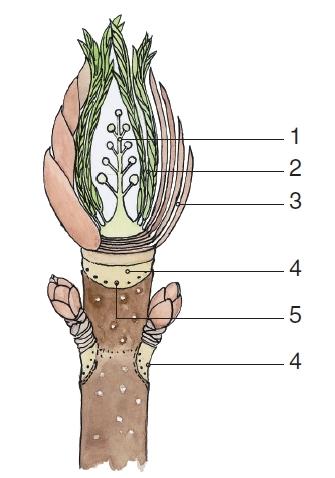

Конский каштан имеет относительно крупные почки, благодаря чему процесс их развертывания хорошо виден.

Что там внутри?

На продольном разрезе почки конского каштана четко виден 1

зачаток соцветия. 2

Листовые зачатки компактно свернуты, а 3

почечные чешуйки образуют защитную оболочку. Под большой верхушечной почкой и более мелкими боковыми различимы 4

рубцы, оставшиеся после опадания осенней листвы. На рубцах видны 5

проводящие сосуды, по которым растение снабжалось водой и минеральными веществами.

1. Когда раздвигаются почечные чешуи, цветки и листья еще не видны. Уже через пару дней на верхушке стебля развернутся кроющие листья и покажутся бутончики соцветия.

2. Какое-то время соцветие сохраняет компактную форму, а светло-зеленые кроющие листья мягко обвисают.

3. Но через пару недель листья станут темно-зелеными, цветки полностью распустятся и на дереве появятся длинные и пышные соцветия-свечи.

Клен остролистный выбрасывает зеленовато-желтые зонтики соцветий в конце апреля.

Они развиваются быстро, в то время как листья у основания цветоноса остаются маленькими и сморщенными.

Молодые листочки клена остролистного (Acer platanoides) имеют оранжево-красную окраску, а у некоторых зеленолистных сортов, таких как ‘Cleveland’ и ‘Deborah‘, ярко выраженную насыщенно красную. Естественно, это же относится и к красным и пурпурно-красным сортам ‘Royal Red’ и ‘Crimson Sentry’.

Об окраске цветков сирени обыкновенной (Syringa vulgaris) можно судить уже на стадии раскрытия почек. Но пройдет еще не одна неделя, прежде чем все цветки распустятся полностью.

5. Лиственница европейская в отличие от большинства хвойных не является вечнозеленым растением. Тем эффектнее смотрится ее свежая светлая зелень каждой весной. Появившиеся чуть раньше красноватые соцветия-колоски позже превратятся в шишки.

6. У магнолий необычайно большие опушенные цветковые почки. У многих видов, таких как магнолия Лебнера (Magnolia x loebneri), они просыпаются еще до появления молодых листочков.

Мнение

Берн Шульц , ботаник Технического университета Дрездена, автор нескольких книг о древесных растениях:

- Почкам большинства древесных растений в конце зимы, чтобы выйти из состояния покоя, нужен длинный световой день и много солнца. Если будет тепло, почки начнут развертываться. При слишком раннем пробуждении почки просто вымерзнут, но этого не происходит, так как световой день остается коротким.

- Древесные растения в Сибири сразу же просыпаются, чтобы успеть использовать короткий вегетационный период. В наших садах это закончилось бы печально: если после ослабления зимних холодов грянут заморозки, с проблемой не справятся даже сибирские чемпионы по холодостойкости.

- Чтобы обеспечить себя водой и минеральными веществами , у лиственных древесных перед началом развертывания почек должно восстановиться сокодвижение. В конце зимы растение направляет сахара в важнейшие сосуды по транспортировке воды и минеральных веществ.

Ранняя весна в умеренных широтах - это, скорее, борьба зимы и весны - то оттепель, то мороз и снег. И лишь когда распускаются почки на деревьях , весна окончательно побеждает - и так происходит каждый год... Это находит отклик в душах даже тех, кто далек от садоводства, и взрослые становятся немного детьми, с упоением рассматривая распускающиеся почки.

С точки зрения ботаники, почка растения - это зачаточный побег. В самом центре у нее находится конус нарастания - это активно делящиеся клетки, благодаря которым и происходит рост и развитие побега. В зависимости от вида растения строение почек может быть различным. Выделяют вегетативные (листовые) почки, в которых есть только зачатки листьев, генеративные (цветочные) - с зачатками бутонов и вегетативно-генеративные (смешанные) - в которых есть и то, и другое.

В климате с выраженной сменой времен года растительным почкам нужна защита от перепадов температур и высыхания - для этого у них есть почечные чешуи, представляющие собой видоизмененные листья. Они называются закрытыми, в противоположность открытым почкам, защищенным только довольно нежными зачаточными листьями. Практически у всех древесных и многих травянистых растений , живущих в средней полосе России в открытом грунте, почки закрытые.

По расположению на побеге выделяются верхушечные (терминальные) и пазушные (в пазухах листьев) почки. Расположение пазушных на побеге всегда совпадает с листорасположением и, соответственно, бывает очередным, супротивным и мутовчатым. Существуют также придаточные почки, которые могут возникать в любом месте - на междоузлиях, на листьях, корнях, на старой древесине. Частный случай придаточных почек - спящие - это резерв растения, они просыпаются в случае повреждений.

На положении почек и побегов, предназначенных для переживания неблагоприятных условий (деревья зимой), основана система жизненных форм растений датского ботаника Христена Раункиера. Эта система проста и логична и широко применяется в экологии и фитоценологии, несмотря на то, что ей более 100 лет. Большинство растений умеренного климата - гемикриптофиты . В переводе с научного языка это означает, что почки у них расположены на поверхности почвы и помимо снега укрыты остатками отмерших частей растения и, нередко, растительным опадом; частный случай гемикриптофитов - розеточные растения.

Немало также и криптофитов , почки которых расположены ниже поверхности почвы. В этой группе выделяются геофиты , почки которых расположены в почве (классический пример растения с видоизмененными побегами - корневищами, клубнями, луковицами и клубнелуковицами), гидрофиты (водные растения) и гелофиты (болотные растения).

Деревья, кустарники и лианы, почки которых расположены выше уровня снега, - это фанерофиты . Кустарнички, полукустарники, подушковидные растения, почки которых расположены выше уровня почвы, но в зимний период надежно укрыты снегом, - хамефиты .

И, наконец, терофиты - это растения, у которых почек возобновления нет вообще, поэтому неблагоприятный период переживают только семена. Это преимущественно однолетние растения.

Строение почек может быть системным признаком. Так, виды рода ива (Salix) легко отличить по единственной почечной чешуе, которая охватывает ее как колпачок. У некоторых ив почки чуть приоткрываются уже в середине зимы, и проглядывают зачаточные листья, серебристые от густого опушения, что особенно хорошо видно у ивы козьей, или бредины (S. саргеа) с крупными почками.

У древесных растений часто можно различить генеративные или вегетативно-генеративные почки даже зимой - они более округлые, «пузатые», и нередко крупнее, чем вегетативные. У сирени обыкновенной (Syringa vulgaris), например, цветочные почки венчают побег. Обычно это пара самых верхних почек, реже две верхних пары, и эту особенность необходимо учитывать при обрезке деревьев . У плодовых растений цветение и плодоношение всегда происходит на специализированных побегах, многие из которых укороченные. Например, кольчатки яблонь.

После распускания почек на побегах древесных растений можно увидеть границы приростов разных лет. Особенно ярко выражена граница между приростом текущего и предыдущего года, так называемое почечное кольцо, рубцы от опавших почечных чешуй. Во многих случаях с помощью данного метода удается определить возраст ветви. Про годичные кольца деревьев можно почитать в статье .

- Назад

- Вперёд

Виноград

В садах и на приусадебных участках можно подобрать для посадки винограда место потеплее, например, с солнечной стороны дома, садового павильона, веранды. Рекомендуется высаживать виноград вдоль границы участка. Сформированные в одну линию виноградные лозы не займут много места и в то же время будут хорошо освещаться со всех сторон. Возле построек виноград надо размещать так, чтобы на него не попадала вода, стекающая с крыш. На ровных местах надо делать гряды с хорошим стоком за счет водоотводных борозд. Некоторые садоводы по опыту своих коллег из западных районов страны копают глубокие посадочные ямы и заполняют их органическими удобрениями и удобренной землей. Ямы, выкопанные в водонепроницаемой глине, - это своего рода замкнутый сосуд, который в период муссонных дождей заполняется водой. В плодородной земле корневая система винограда первое время хорошо развивается, но как только начинается переувлажнение, она задыхается. Глубокие ямы могут играть положительную роль на почвах, где обеспечен хороший естественный дренаж, водопроницаемая подпочва или возможен мелиоративный искусственный дренаж. Посадка винограда

Быстро восстановить отживший куст винограда можно методом отводков («катавлак»). С этой целью здоровые лозы соседнего куста укладывают в канавки, прокопанные до места, где раньше произрастал погибший куст, и присыпают землей. На поверхность выводят верхушку, из которой потом вырастает новый куст. Одревесневшие лозы на отводки укладывают весной, а зеленые - в июле. От маточного куста их не отделяют в течение двух-трех лет. Замерзший или очень старый куст можно восстановить посредством короткой обрезки до здоровых надземных частей или обрезки на «черную головку» подземного штамба. В последнем случае подземный штамб освобождают от земли и целиком спиливают. Недалеко от поверхности из спящих почек вырастают новые побеги, за счет которых формируют новый куст. Запущенные и сильно поврежденные морозом кусты винограда восстанавливают за счет более сильных жировых побегов, образующихся в нижней части старой древесины, и удаления ослабленных рукавов. Но прежде чем удалить рукав, формируют ему замену. Уход за виноградом

Садоводу, приступающему к выращиванию винограда, надо хорошо изучить строение виноградной лозы и биологию этого интереснейшего растения. Виноград относится к лиановым (лазящим) растениям, для него нужна опора. Но он может стелиться по земле и укореняться, как это наблюдается у амурского винограда в дикорастущем состоянии. Корни и надземная часть стебля растут быстро, сильно ветвятся и достигают больших размеров. В естественных условиях без вмешательства человека вырастает разветвленный куст винограда со множеством лоз различных порядков, который поздно вступает в плодоношение и нерегулярно дает урожай. В культуре виноград формируют, придают кустам удобную для ухода форму, обеспечивающую высокий урожай качественных гроздей. Виноградная лоза

Посадка лимонника

Лимонник китайский, или схизандра, имеет несколько названий - лимонное дерево, красный виноград, гомиша (японское), кочинта, кодзянта (нанайское), кольчита (ульчское), усимтя (удэгейское), учампу (орочское). По строению, системному родству, центру происхождения и распространению лимонник китайский не имеет ничего общего с настоящим цитрусовым растением лимоном, но все его органы (корни, побеги, листья, цветки, ягоды) источают аромат лимона, отсюда и название лимонника. Цепляющаяся или обвивающая опору лиана лимонника наряду с амурским виноградом, тремя видами актинидий является оригинальным растением дальневосточной тайги. Его плоды, как и настоящего лимона, излишне кислые для потребления в свежем виде, но они обладают лечебными свойствами, приятным ароматом, и это привлекло к нему большое внимание. Вкус ягод лимонника китайского несколько улучшается после заморозков. Местные охотники, потребляющие такие плоды, утверждают, что они снимают усталость, сообщают организму бодрость и улучшают зрение. В сводной китайской фармакопее, составленной еще в 1596 году, говорится: "плод китайского лимонника имеет пять вкусов, отнесен к первой категории лекарственных веществ. Мякоть у лимонника кислая и сладкая, семена горько-вяжущие, а в целом вкус плода солоноватый. Таким образом, в нем все пять вкусов налицо". Вырастить лимонник