вовано от божеств или таких праздников, которые совершались в эти месяцы. Наконец, следует отметить еще, что во многих государствах жрецы или магистраты по делам культа были эпонимами года. Все это указывает на тесную связь, в которой времяисчисление греков стояло с их религиозными учреждениями, а эта связь издревле заставляла их обращать большое внимание на точное урегулирование времяисчисления.

Само собою разумеется, что усовершенствование календаря шло медленно, с постепенным развитием астрономических и математических знаний. В древнейшие времена довольствовались, особенно в земледельческом быту, приблизительными определениями времени по восхождению и захождению небесных светил, состоянию растительности, перелету птиц и т. п. признакам. Гесиод советует начинать жатву при восходе Плеяд, пахоту - при захождении их (Труды и дни, 383), или когда слышен будет крик журавлей (ст. 448). Уже Гомеровские поэмы неоднократно упоминают о годах (.Ил. II, 329; Од. II, 175 и др.). Так как течение и фазы луны весьма легко поддаются наблюдению и прежде всего должны были обратить на себя внимание, то летосчисление по лунным месяцам и годам вошло у греков во всеобщее употребление и за весьма немногими исключениями сохранилось до времен христианства.

Лунный или синодический месяц (от новолуния до новолуния) имеет 29 дн. 12 ч. 44 мин 3 сек., стало быть, лунный год состоит из 354 дн. 8 ч. 48 мин 36 сек. и разнится от солнечного (заключающего в себе 365 дн. 5 ч. 48 мин и 17,8 сек.) на 10 дней и 21 час без нескольких секунд. Но точное исчисление минут и секунд при несовершенных средствах наблюдения могло быть сделано лишь весьма медленно, в течение многих веков. Первоначально довольствовались приблизительным определением лунного месяца в 29 или 30 дней и лунного года в 354 дня, но этот год так значительно отставал от солнечного, что уже по истечении короткого промежутка времени месяцы и праздники перестали бы соответствовать тем временам года, на которые они приходились первоначально. Поэтому явилась надобность найти способы возможно точного согласования или уравнения лунных годов с солнечными, и этот вопрос в течение многих веков занимал греческих астрономов. Обычный способ согласования состоял в том, что от времени до времени к обыкновенному лунному году прибавлялся тринадцатый вставной месяц (mhn embolimoV ), так что год имел тогда 384 дня. Первоначально прибавляли этот месяц к каждому третьему году (triethriV ). Несколько более точный способ уравнения приписывается афинскому законодателю Солону (Плут. Сол. 25; Цен-

О существовании понятия «год» люди догадались очень давно. А со времен появления земледелия это понятие стало очень важным, нужно было точно определять когда сеять, а когда собирать урожай. Но год на год не похож — и года начала нумеровать. Пусть даже это было сделано для бюрократии, чтобы помнить какой царь сколько правил, но к такому решению рано или поздно пришли все календари.

В этой статье не будут рассматриваться високосные годы и прочая мелочь. К черту подробности, вопрос покрупнее — определение самого номера года.

И вот вываливается попаданец в прошлое и спрашивает «А какой ноныче год?», а ему бодро отвечают «6719!».

Ну и что попаданец с этой информацией будет делать?…

Поэтому я попытался тут собрать информацию про самые распространненые календари.

Во-первых — это византийский календарь

, по которому Константинопольская Эра началась в 5509 году до Рождества Христова. Хотя почему-то все считали, что Рождество Христово — 5500 год (вот просто число красивое). Этот календарь использовался и на Руси до ее крещения, да и после крещения его еще нескоро забросили, по этому календарю жил Православный Мир, крещенный в Константинополе. Однако, на Руси этот год тоже считали по-разному. Дело в том, что в Византии Новый Год начинался 1 сентября, а на Руси — в марте. Поэтому византийский календарь у нас может начинаться как от 5508 года, так и от 5509 года. Определить какой именно используется в текущей местности вряд ли возможно. Тут интересен другой факт — разница в определении конкретного текущего года в плюс-минус единицу никого тогда не напрягала. То есть пройдя десяток-другой километров на вопрос «какой ноныче год» можно было получить другой ответ, и это было нормальным событием. Также у болгар эта дата начала исчисления была 5504, а в Византии до 9 века — 5492.

Поэтому просьба помнить — что если по учебнику крещение Руси произошло в 988 году, то попав на место совершенно невозможно будет предсказать — в текущем ли году оно произойдет или в будущем. Просто потому, что неясно в каком году попаданец находится.

Во-вторых важным является юлианский календарь . По этому календарю жили в Древнем Риме. Начало отсчета — 4713 год до н. э.. Календарь древний, вполне возможно что если вы оказались где-то у Этрусков, то вы получите ту же дату. Доведен до ума Юлием Цезарем (собственно, поэтому он юлианский). Однако в Древнем Риме можно встретить и другое исчисление, начинающееся от предполагаемой даты основания Рима — 753 год до н. э.. Как они там в Риме разбирались с двумя исчислениями — бог весть, в любом случае римские цифры не дают возможности качественно считать.

В-третьих — еврейский календарь , начинается от 3761 году до н. э. Если вы оказались в Европе, то, возможно, на него и следует ориентироваться. Просто год нужно спрашивать у евреев-ростовщиков. Календарь очень древний, год определялся без сбоев с древних времен до сегодняшних дней — он второй официальный календарь в Израиле. А так как евреи были разбросаны по всей Европе, то, возможно, это именно тот календарь, на который следует ориентироваться чтобы точно узнать текущий год.

В-четвертых — исламский календарь . Он относительно вышеописанных новый — начат с 622 года, но если вы в средневековье может оказаться очень полезным в определении текущего года. Особенно в Испании или Италии, где мавров хватало.

В-пятых — индийский календарь

. Тут также не все так гладко, потому что Индия — это гигантский салат из разных народов и народностей. Но можно выделить несколько летосчислений. Кали-Юга началась с 3102 года до н.э., Эра Нирвана — с 543 года до н.э., Викрам-самват с 57 года н.э. (до сих пор используют это летосчисление в Непале), эра Гаурабта — с 1486 года, эра Фазли с 1550 года.

На самом деле очень неплохо, чехарды мало, точность высокая. Только в Индию попаданцы не едут почему-то.

В-шестых, возможно пользу принесет армянский календарь . Все-таки купцов по миру много разбросано, а они ведут счисление от 552 года. Не слишком давно, но раньше исламского.

В-седьмых можно вспомнить календарь майя , пусть даже 2012 год прошел. Попаданцев к майя пока не замечено, но все же можно сказать, что их летосчисление началось с 3373 до н.э. Или с 3114. Или 3113. Кто их там разберет этих майя с их календарями? Ситуация до сих пор не ясна, однозначного ответа нет, как бы не старались журнализды раздувать мистические темы.

Если же вы попали в другую местность и в другую эпоху, порадовать вас нечем. Скорее огорчить.

Дело в том, что во многих местах (Египет, Китай, Япония) цельного летосчисления не было. Считали каждый раз новое для каждого нового царя.

Вот представьте, вы в Китае. Куча династий, куча правителей, куча календарей. Единственное, что может помочь — китайские гороскопы, которые сводят все к 60-летнему циклу и примерно можно прикинуть, что там в год Огненной Собаки. Но для сопоставления точного года нужна немалая работа и попаданец самостоятельно ее не проведет. Тем более, что по технологиям или модной одежде ничего не менялось столетиями.

То же самое в Японии — но там периоды поменьше и определится легче.

Хуже в Древнем Египте. За все время там сменилось больше 30 династий (!). Царей было немеряно и от каждого шло свое летосчисление.

Такая же чехарда — Вавилон или Шумеры. У шумеров это все усугублялось тем, что в каждом городе был свой царь и как они там считали неясно до сих пор. В их исторических документах цари, между которыми было лет по 150, описаны современниками.

Но это еще ничего. Хуже было в какой-нибудь древнегреческой городе-республике, в которой, за неимением царя — вообще летосчислением не занимались. Там остается надеяться только на иноземцев, из Рима или евреев.

В общем — само определение года, в котором оказался, для попаданца может стать сложной задачей.

Не то, чтобы совсем нерешаемой, но точно непростой.

Летосчисление по олимпийским играм

Во второй половине III века до н.э. древнегреческим историком Тимеем (около 352-256 гг. до н.э.) и математиком Эратосфеном (около 276 - около 196 гг. до н.э.) было введено летосчисление от первых Олимпийских игр. Игры проводились один раз в четыре года в дни, близкие к летнему солнцестоянию. Начинались они на 11-й и заканчивались на 16-й день после новолуния. При счете лет по олимпиадам каждый год обозначался порядковым номером игр и номером года в четырехлетии, которое ими и начиналось.

В XVIII веке юлианский календарь и принятый теперь счет лет, как говорится, "задним числом" были распространены на те давние времена, когда фактически они еще не действовали. В результате была установлена следующая датировка: первые Олимпийские игры открылись 1 июля 776 года до н.э. по юлианскому календарю.

В VII веке до н.э. в Малой Азии, разделенные рекой Галис (нынешнее название - Кизил-Ирмак), существовали две могущественные в то время державы - Лидия и Мидия. Некогда между ними, как это и водится среди близких соседей, вспыхнул, по современной терминологии, вооруженный конфликт.

"Пять лет, - по Геродоту, - с переменным успехом продолжалась эта затяжная война: верх одерживали то мидяне, то лидийцы... И на шестой год во время одной из битв день внезапно превратился в ночь... Увидев это, лидийцы и мидяне прекратили битву и поспешно заключили мир".

Описывая сражение, которое произошло 28 мая 585 году до н.э. и во время которого за 45 минут до захода дневного светила случилось полное солнечное затмение, Марк Туллий Цицерон датировал знаменательное небесное явление 4-м годом 48-й олимпиады. Именно это обстоятельство и позволило установить время проведения первых Олимпийских игр по юлианскому календарю.

Безусловно, соответствие древнегреческой хронологии системе современного календаря проверено и по другим данным. В частности, Плутарх в книге "Жизнь Никия" упоминает о полном лунном затмении, случившемся в 4-м году 91-й олимпиады. Согласно астрономическим расчетам, это затмение, возвестившее, по историку, гибель афинской армии, военачальником которой был Никий, в битве с сиракузянами в Сицилии, произошло 27 августа 413 года до н.э.

Передававшиеся от поколения к поколению списки победителей олимпийских игр около 300 года н.э. были использованы христианским историком Евсевием Кесарийским (263-338 гг.). В своей "Хронике", начав от Адама, он сопоставил годы правления ряда царей с датами олимпиад вплоть до 249-й включительно.

В 394 году н.э. императором Римской империи Феодосием I олимпийские игры были запрещены. Однако летосчисление по олимпиадам еще некоторое время сохранялось.

Летосчисление по консулам

В Римской республике, а затем империи счет лет осуществлялся по консулам. Историки располагают списками консулов за 1050 лет, начиная от основателей республики.

По Титу Ливию, царская власть в Древнем Риме существовала в течение 244 лет от основания города до его освобождения от тирании. Царь Тарквиний Гордый, который правил в течение 25 лет, своими беззакониями вызвал гнев и негодование граждан. Они заперли перед ним городские ворота и объявили ему изгнание с женой и детьми. Затем были избраны первые консулы. Ими стали Луций Юний Брут и Луций Тарквиний Коллатин, сын Эгерия, сыгравшие решающую роль в свержении последнего римского царя. Это случилось в 509 году до н.э.

После императора Константина I Великого (около 285-337 гг. по Р.Х.), воздвигшего Константинополь на востоке страны, в Римской империи фактически существовали две столицы. Поэтому один консул, по соглашению, избирался в "ветхом", другой - в Новом Риме.

В 537 н.. э. году император Юстиниан I (482-565 гг. по Р.Х.) ввел летосчисление по годам правления императоров, которые с 534 года сосредоточили консульские должности в своих руках. Последний ординарный консул Флавий Василий Меньший избирался в 541 году. Поэтому в империи некоторое время счет лет велся так: 1-й, 2-й и т. д. год post consulatum Basilii - "после консульства Василия".

В качестве примера можно привести датировку одного из заседаний Пятого Вселенского Собора, состоявшегося в мае-июне 553 года еще при богословствовавшем императоре: "В 27 год царствования государя Юстиниана, постоянного августа, в 12 год после консульства славнейшего мужа Василия, в 7 день (до) июньских календ".

Преемники создателя цареградской Софии восстановили обычай объявлять себя 1 января консулами и бросать деньги в народ, как это делалось ранее. Поэтому счет лет "post consulatum" продолжался вплоть до IX века. Лишь император Лев Философ (886-912 гг. по Р.Х.) издал указ, окончательно запретивший использовать счисление времени по консулам.

Эра "от основания города"

Историки Средневековья вплоть до конца XVII века широко пользовались эрой "ab urbe condita" - "от основания Города", то есть Рима, хотя в самой империи она не была столь популярной из-за споров о возрасте столицы.

Выдвигалось около десяти различных дат основания Рима. Марк Теренций Варрон (116-27 гг. до н.э.) ввел и популяризовал следующую: третий год 6-й олимпиады. День города римляне ежегодно отмечали как весенний праздник. Отправной точкой отсчета эры "ab urbe condita" стало считаться 21 апреля 753 года до н.э. по юлианскому календарю. Она и была принята в историографии.

Установлению даты основания Рима, а также определению времени введения юлианского календаря (1 января 45 года до н.э.) в значительной степени способствовало, в частности, упоминание в древних источниках о полном солнечном затмении, которое по астрономическим расчетам (а ученые произвели фантастическое количество таковых!) произошло 20 марта 71 года н.э.

Эра Августа

Как уже говорилось, существует мнение, что слово "aera" ("эра") составлено из первых букв сочетания "ab exordio regni Augusti". Хотя римским сенатом "за мужество, милосердие, справедливость и благочестие" Император Цезарь был провозглашен "возвеличенным богами" в 27 году до н.э., фактически счет лет от начала правления Августа велся от 1 августа 43 года до н.э., то есть 711 года от основания Рима, когда преемник божественного Юлия стал консулом.

Вскоре после знаменитой морской битвы при мысе Акциум, которая произошла 2 сентября 31 года до н.э. и принесла Октавиану окончательную победу над Марком Антонием и египетской царицей Клеопатрой VII, под владычество римлян подпала и страна Нила. И здесь счет лет стали вести от воцарения Августа в Египте. За начало эры было принято 1 августа 30 года до н.э., когда император посетил Александрию. Позднее - в 26 году до н.э. - при проведении календарной реформы и сам египетский календарь был заменен так называемым стабильным александрийским с началом года и эры 29 августа и иной системой високоса, чем в календаре юлианском.

В качестве примера датировки с использованием изложенного приведем по случаю следующий:

Гай Октавий Фурин, после убийства в 44 году до н.э. Цезаря - как его приемный сын - именовавшийся Гай Юлий Цезарь Октавиан, с 40 года до н.э. - Император Цезарь, с 28 года до н.э. - принцепс, т.е. первоприсутствующий в сенате (princeps senatus), с 27 года до н.э. - Император Цезарь Август, сын божественного (Юлия), со 2 года до н.э. - "отец Отечества" ("Сенат в согласии с римским народом приветствует тебя отцом Отечества" (pater patriae)!), но отказавшийся принять царский титул и имя Ромул, восходящее к основателю Рима и первому римскому царю, родился перед восходом Солнца за девять дней до октябрьских календ 691 года от основания Рима, в консульство Марка Туллия Цицерона, знаменитого римского оратора, философа, политического и общественного деятеля, "отца Отечества", вероятно, первым, ранее самого Цезаря получившего это почетное титулование (если не считать консула и диктатора Марка Фурия Камилла, который благодарными римлянами был почтен именованием "отца Отечества" в 390 году до н.э.), и Гая Антония Гибриды, т.е. 23 сентября 63 года до н.э. по юлианскому календарю; скончался в возрасте около 77 лет в девятом часу дня в четырнадцатый день до сентябрьских календ 767 года от основания Рима, в консульство Секста Помпея (сына знаменитого триумвира и союзника, а затем врага Цезаря) и Секста Аппулея, т.е. 19 августа 14 года н.э. по юлианскому календарю.

Эра Диоклетиана

В последующем летосчисление в Римской империи долгое время велось от начала правления императора Диоклетиана (около 243-313 гг. н.э.) - от 29 августа 284 года н.э. В данном случае во внимание было принято начало эры в стабильном александрийском календаре, ибо в действительности правитель пришел к власти 17 сентября.

Летосчисление по эре Диоклетиана, жестокого гонителя христиан, долгое время сохранялось и после того, как император отказался от престола. Оно использовалось не только астрологами при составлении гороскопов, но и александрийскими епископами при расчетах дат празднования христианской Пасхи. Позднее эра была переименована в эру мучеников чистых. Последняя до сих пор применяется христианами-коптами в Египте, Эфиопии и Судане.

Эра "от сотворения мира"

Уже в первые века становления христианства предпринимались попытки перебросить хронологический мост между современностью и священными событиями, описанными в Библии. В результате проведенных подсчетов возникло около 200 различных вариантов эры "от сотворения мира", или "от Адама". Согласно таковым, период времени от сотворения мира до Рождества Христова насчитывал от 3483 до 6984 лет. Наибольшее распространение приобрели три так называемые мировые эры: александрийская (исходная точка - 5501 (фактически 5493) год до Р.Х.), антиохийская (5969 год до Р.Х.) и более поздняя византийская (5508 год до Р.Х.).

Собственно, прецедент уже был: древнееврейский лунно-солнечный календарь с эрой от сотворения мира. Исходный момент (эпоха) эры - 7 октября 3761 года до н.э., понедельник, 5 часов 204 хелека (хелек - 1/1080 часть часа, состоящая из 76 мгновений; при расчетах часто принимается 6 часов) пополудни. Реформированное в 499 году н.э., это летосчисление в настоящее время официально применяется в государстве Израиль, хотя там пользуются и григорианским календарем.

Некогда, описывая все структурные сложности древнееврейского календаря, выдающийся хорезмийский ученый-энциклопедист Аль-Бируни (973-1048 гг. н.э.) восклицал: "Но это только тенета и сети, которые жрецы расставили, чтобы уловить простых людей и подчинить их себе. Они добились того, что люди ничего не предпринимали, не согласуясь с их мнением, и пускались на какое-либо дело только по их предначертаниям, не советуясь с кем-либо другим, словно эти жрецы, а не Аллах - властители мира".

Что же касается непосредственно эры "от сотворения мира", или "от Адама", то здесь, полагаем, небесполезно будет привести мнение одного из исследователей библейской хронологии И. Спасского.

По словам ученого, "хотя в священных книгах (Библии) лета событий не считаются от одной какой-либо эры,.. но чрез снесение, сличение и совокупление хронологических текстов, рассеянных по разным книгам Священного Писания, можно приходить к общему определению времени, протекшего от начала рода человеческого до Иисуса Христа".

Однако далее И. Спасский счел необходимым отметить: "Как ни прост, по-видимому, метод исследования библейской хронологии, однако же он сопряжен с большими затруднениями, окончательно едва ли когда разрешимыми. Они происходят первее всего от того, что хронологические показания, как мы находим их теперь в различных списках одного и того же текста, в различных переводах священных книг и в самом подлиннике, различны между собой, так что трудно определить, какое показание в каком тексте или списке подлинное и верное" (И. Спасский. Исследование по библейской хронологии. - Киев, 1857. - С. 3-4).

Напомним, что к началу нашей эры, кроме древнееврейского текста Библии, в распоряжении хронологов уже находился перевод ее на греческий язык (т.н. перевод 70-ти толковников, Септуагинта), завершенный в Александрии при царе Птолемее VIII около 130 года до н.э. как для нужд проживавших в Египте эллинизированных евреев, так и для "всех прочих, во Вселенной сущих". Затем на рубеже IV-V веков по Рождестве Христове появился перевод Библии на латинский язык, осуществленный с еврейского ученым пресвитером Иеронимом Стридонским (т.н. Вульгата).

Как оказалось, в тексте Библии, который находился в пользовании у иудеев по крайней мере с конца II века н.э., и в латинской Вульгате хронология жизни древних патриархов, правления царей и прочего указана совершенно иная, чем в греческой Септуагинте (и, естественно, главным образом с нее переведенной славянской Библии). Между христианами и иудеями возникли бурные споры, посыпались взаимные обвинения в порче библейского текста исходя из религиозно-богословских соображений.

Кроме того, библейские цифровые данные прекращаются со времени вавилонского пленения еврейского народа (586 г. до н.э.). Поэтому при подсчете лет далее приходилось обращаться к различным небиблейским источникам.

В частности, немаловажное влияние на опыты хронологического упорядочения событий мировой истории в эре "от сотворения мира" имел объемный труд Иосифа Флавия (37-95 гг. по Р.Х.) "Иудейские древности", в котором дано изложение истории еврейского и окрестных народов от Адама до I века нашей эры.

Христианские историки по-разному оценивали те или иные временные промежутки этого в точности тогда еще не известного периода. В итоге - 200 расходящихся между собой более чем на 3500 лет вариаций одной эры.

Едва ли не первым из христианских писателей к этой проблеме около 180 года обратился антиохийский епископ Феофил. Согласно его подсчетам начало эры "от сотворения мира" должно было приходиться на 1 сентября 5969 года до Р.Х. (впрочем, некоторые источники указывают 5515, другие - 5507 год до Р.Х.). Это - так называемая антиохийская эра.

Климент Александрийский около 190 года возводил начало эры к 5472 году до Р.Х. (по другим источникам - к 5624 году).

Составитель пасхального круга епископ Римский Ипполит около 200 года, а через два десятилетия после него и Секст Юлий Африкан определили продолжительность этого промежутка времени ровно в 5500 лет.

Описывая события последних до Христа 500-700 лет, Секст Юлий Африкан в своей "Хронографии" упоминает ряд исторических личностей (например, персидского царя Кира), греческие олимпиады и т.д. По совокупности этих исторических сведений можно установить, что 5500 год по его эре приходится на 2-й год до н.э., а не на 1-й год новой, как это должно было бы быть согласно исходной интенции: до Рождества Христова.

В "Хронике" Евсевия Кесарийского период от сотворения мира до Рождества Христова насчитывает всего 5199 лет.

Вплоть до IX века н.э. многими византийскими историками использовалась так называемая эра Анниана, или александрийская, созданная в начале 400-х годов. Сотворение мира в ней прежде было отнесено на 25 марта 5001 года до Р.Х. (фактически - 5493 года, если устранить деформацию временной шкалы последовательности исторических событий). Однако затем это было сочтено неудобным, так как при подобном исходе Пасха в контексте александрийской эры иногда случалась дважды, а иногда - ни разу в году. По этой причине новолетие в ней было перенесено на 1 сентября.

Уже в VI веке в Византии начала использоваться другая мировая эра с началом 1 марта 5508 года до Р.Х. Счет дней в ней велся от Адама, который, исходя из библейских предпосылок, был создан в пятницу 1 марта 1 года данной эры. Исходя из того, что это произошло в середине шестого дня творения, по аналогии было принято считать, что Спаситель мира снисшел на землю в середине шестого тысячелетия, ибо "у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день" (2 Петр. 3, 8), а с небольшими уточнениями, связанными с пасхальными расчетами, - через 5508 лет по Адаме. Именно византийская схема летосчисления на много веков заняла важное место в календарной системе Руси.

Римо-Католическая Церковь долгое время придерживалась принципов восточно-христианской хронологии. Но уже с конца IX века по инициативе архиепископа Вьенского Адона (Франция) предпочтение стало отдаваться временной сетке латинского перевода Библии. Со времени же Тридентского собора, состоявшегося в 1545-1563 гг., когда текст Вульгаты был объявлен каноническим, господствующей в Западной Европе стала "короткая" хронологическая шкала. Так, по одному из сокращенных вариантов эры от сотворения мира до Рождества Христова насчитывается 4713, по другому - лишь 4004 года.

Это был лунно-солнечный календарь с примитивными и нерегулярными правилами интеркаляции. Приблизительно с 500 г. до н.э. получили распространение октатерии (octaeteris ) - 8-летние циклы, в которых пять обычных лет по 12 месяцев сочетались с тремя годами по 13 месяцев. В последствие эти правила были заимствованы римским календарем. Октатерии в Греции продолжали использоваться даже после реформы Юлия Цезаря.

Начало года приходилось на середину лета.

Афинские месяцы:

|

12. Scirophorion |

Летоисчисление

Во второй половине 3 века до н. э. древнегреческим историком Тимеем (около 352 - 256 гг. до н. э.) и математиком Эратосфеном (около 276 - около 196 гг. до н. э., Эратосфен считается отцом хронологии, ему принадлежит идея единой системы отсчета лет) было введено летосчисление от первых Олимпийских игр. Игры проводились один раз в четыре года в дни, близкие к летнему солнцестоянию. Начинались они на 11-й и заканчивались на 16-й день после новолуния. При счёте лет по олимпиадам каждый год обозначался порядковым номером игр и номером года в четырёхлетии. Первые Олимпийские игры открылись 1 июля 776 года до н.э. по юлианскому календарю. В 394 году н.э. императором Феодосием I олимпийские игры были запрещены. Римляне называли их “otium graecum ” (греческим бездельем). Однако летосчисление по олимпиадам ещё некоторое время сохранялось.

Греческая и египетская астрономия

Необходимо отметить следующий факт, который, безусловно, повлиял на развитие европейского календаря. В эпоху Александра Македонского и Селевкидов Египет становится частью греческого мира. В Египте основывается Александрия, которая становится величайшим центром древней науки и астрономии. Именно греческие александрийские астрономы разработали юлианский календарь. В Александрии проводились расчеты первых пасхалий христианского календаря, здесь работал Птолемей Клавдий (2 век н.э.), написавший “Альмагест”, выдающееся произведение, повлиявшее на становление всей современной астрономии.

Афинский календарь

ГЕКАТОМБЕОН - июль - август

ГАМЕЛИОН - январь - февраль

МЕТАГИТНИОН - август - сентябрь

АНТЕСТЕРИОН - февраль - март

БОЭДРОМИОН - сентябрь - октябрь

ЭЛАФЕБОЛИОН - март - апрель

ПИАНОПСИОН - октябрь - ноябрь

МУНИХИОН - апрель - май

МЕМАКТЕРИОН - ноябрь - декабрь

ТАРГЕЛИОН - май - июнь

ПОСИДЕОН - декабрь - январь

СКРОФОРИОН - июнь - июль

Календарь составлен Т.Б. Гвоздевой

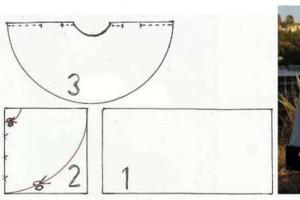

Основой греческого календаря долгое время был лунный год в 354 дня, который не совпадал с солнечным годом, что создавало немалые трудности при разделении года на месяцы и при попытке равномерно распределить дни по месяцам. Год состоял из 12 месяцев по 30 или 29 дней; через три года вводили дополнительный месяц. Началом нового года служило первое новолуние после солнцестояния. В Афинах это было примерно в середине июля, так что первый месяц года соответствовал приблизительно второй половине июля - первой половине августа. Названия месяцев в большинстве случаев были заимствованы от имен или прозвищ богов, или от какого-либо праздника, проходившего в данном месяце.

Первоначально летосчисление вели по поколениям (три поколения в столетие), затем по царям, жрецам или эпонимам. Во второй половине IV в. до н. э. сицилийский историк Тимей ввел летосчисление по Олимпиадам, т. е. 4-летним промежуткам от одних Олимпийских игр до других (исходным пунктом была Олимпиада 776 г. до н. э.).

ГЕКАТОМБЕОН

12 - Кронии - праздник окончания уборки хлебов в честь Крона.

16 - Синойкии (в честь Афины) - праздник в память объединения Тезеем 12 аттических общин в одно государство.

21–29 - Великие Парафинеи - торжественный праздник в честь дня рождения Афины Полиады.

МЕТАГИТНИОН

Конкретные числа этих праздников неизвестны: Метагитнии - праздник «смены соседей», т. е. сезон переселений и новоселий в честь Аполлона Метагития (Соседского). Гераклеи - праздник в честь Геракла в Марафоне.

БОЭДРОМИОН

3 - Элевтерии - праздник в честь победы при Платеях.

6 - праздник в честь Марафонской победы, совершались поминовения убитых воинов.

6 - жертвоприношение Артемиде Агротере (Охотнице).

7 - Боэдромии - праздник в честь Аполлона Боэдромия, помощника в битвах.

13–19 - Большие Элевсинские мистерии в честь Деметры, Персефоны и Диониса Иакха. В обрядах и торжествах могли принимать участие только посвященные «мисты». Праздник состоял из очистительного омовения в море в Фалере около Пирея, торжественной процессии из Афин в Элевсин (город в 22 км, от Афин, с которыми был связан «священной дорогой»), совершением таинственных обрядов, разыгрыванием драматических сцен.

ПИАНОПСИОН

5 - Прерозии - праздник в честь Деметры.

7 - Пианопсии - праздник в честь Аполлона как бога света и тепла, способствующего созреванию плодов. В этот день было принято варить различные овощи и подноситьих богу.

7 - Осхофории - праздник в честь Диониса и Афины Скирады в благодарность им за дарованный людям урожай винограда и маслин. В праздник устраивали соревнования мальчиков по бегу с виноградными ветвями, общую трапезу и процессию из Фалера в Афины.

8 - Тезеи - праздник в честь Тезея, был учрежден со времени перенесения останков героя в Афины в 460-х годах до н. э.

8 - Эпитафии - праздник в память граждан, павших в битвах.

9–13 - Фесмофории - праздник в честь Деметры и Персефоны, отмечался в посевную пору женщинами, которые совершали обряды, способствующие плодовитости человека и плодородию природы. в 20-х числах - Апатурии - праздник религиозной связи фратрий в честь Зевса и Афины (длился 3 дня). На третий день записывали во фратрии детей граждан, а молодые мужья записывали своих жен.

30 -Халкеи - праздник ремесленников в честь Афины Эрганы (Работницы) и Гефесты.

Прометеи - праздник в честь Прометея.

Гефестии - праздник в честь Гефеста.

МЕМАКТЕРИОН

20 - жертвоприношение Зевсу - земледельцу.

Мемактерии - праздник в честь Зевса Мемактерия (Бурного).

Помпаи - процессия и жертвоприношения в честь Гермеса.

ПОСИДЕОН

8 -жертвоприношение Посейдону как покровителю растительности.

26 - Халоя - земледельческий праздник молотьбы в честь Деметры, Персефоны и Диониса.

Малые, или Сельские, Дионисии (в честь Диониса) - праздник окончания сбора винограда. Устраивались процессии, в которых вели жертвенных животных, носили священную утварь, фаллосы, пели гимны и фаллические песни в честь Диониса. Праздник заканчивался шутливыми состязаниями. На Малых Дионисиях впервые были поставлены комедии.

ГАМЕЛИОН

С 12-го - Леней - праздник в честь Диониса, который длился несколько дней, в основе - аграрный праздник, приуроченный к началу зимнего солнцеворота, в программу которого входили состязания киклических хоров, драматические состязания, торжественная процессия и жертвоприношение. Во время Ленейского праздника в театре часто ставились комедии Аристофана.

24 - Гамелии - праздник в честь бракосочетания Зевса и Геры.

АНТЕСТЕРИОН

11–13 -Антестерии - праздник в честь Диониса, включал в себя мотив плодородия и мотив поминовения умерших предков, которых призывали повлиять на ее урожайность. На празднике открывали бочки и пробовали новое вино, совершался сакральный брак супруги архонта с Дионисом. В последний день приносили жертвы Гермесу - горшки с вареными плодами.

ЭЛАФЕБОЛИОН

8 - Асклепии - праздник в честь Асклепия. Совершалось жертвоприношение на алтаре Асклепия, пелись гимны.

9–13 - Великие, или Городские, Дионисии - праздник в честь Диониса Элевтерия - Свободного (локального божества Элевтер - пограничного местечка между Афинами и Беотией). Праздник включал в себя торжественную процессию, в которой несли деревянную статую Диониса в Элевтеры, жертвоприношения на алтаре Диониса, ночное шествие в Афины, музыкальные состязания. На празднике впервые было разрешено провести драматические состязания. В театре Диониса шло представление трагедий Эсхила, Софокла, Еврипида, комедий Аристофана.

14 - Пандии - праздник в честь Зевса.

Элафеболии - охотничий праздник в честь Артемиды.

Галаксии - праздник Матери всех богов.

МУНИХИОН

4 - праздник в честь Эроса.

6 -Дельфиний - праздник в честь Аполлона Дельфиния, покровителя мореплавания.

16 - Мунихии - праздник в честь Артемиды, покровительницы Мунихия (город-порт близ Афин).

16 - Бравронии - праздник в честь Артемиды Бравронии (Браврон - местность на восточном берегу р. Эрасин).

16 -праздник в честь Саламинской победы.

ТАРГЕЛИОН

6 - жертвоприношение Деметре Хлое- покровительнице зеленых посевов.

6–7 -Таргелии - праздник в чесгь Аполлона и Артемиды как покровителей жаркого лета.

19 - Бендидии - праздник в честь фракийской богини Бендиды.

24 - Каллинтерии (в честь Афины) - праздник очищения, уборки и украшения храма Афины Полиады.

25 - Плинтерии (в честь Афины) - праздник омовения старой статуи Афины Полиады.

СКИРОФОРИОН

12 - Скирофории (в честь Афины Скирады) - праздник отвращения засухи.

14 -Диполии - праздник в честь Зевса - хранителя города.

30 -Диисотерии - праздник в честь Зевса Сотера - Спасителя и Афины Сотейры - Спасительницы. - Аррефории (в честь Афины) - праздник дарования росы для посевов.

Из книги Древняя Греция. Книга для чтения. Под редакцией С. Л. Утченко. Издание 4-е автора Ботвинник Марк НаумовичАфинский раб (С. Я. Лурье) Вот уже три года, как лидиец Леодавл, отправившийся на корабле по торговым делам на остров Самос, пропал без вести. Три года семья его, жившая в Сардах, главном городе Лидии, ничего не слыхала о нем. Думали, что он утонул в море. Но затем прибыл

Из книги Древняя Греция. Книга для чтения. Под редакцией С. Л. Утченко. Издание 4-е автора Ботвинник Марк НаумовичАфинский рынок (Б. П. Селецкий) На корабле убирали парус. Моряки забегали по палубе, закрепляя канаты. Весла опустились, и гребцы-рабы затянули унылую песню. Невысокий, богато одетый хиосский купец, стоявший опершись о борт, обернулся к своему соседу:- Скоро Афины! Много

Из книги Повседневная жизнь древнегреческих женщин в классическую эпоху автора Брюле ПьерСократ Афинский Неравенство между полами: если спартанское многомужие, похоже, свидетельствует о дефиците женщин, то афинский декрет, принятый в период Пелопоннесских войн (431 - 404 гг. до н. э.), декрет, позволяющий «желающим иметь две супруги», выдает дефицит мужчин.

автора Штоль Генрих Вильгельм6. Солон Афинский По отцу своему Экзекестиду Солон происходил из старинной царской фамилии Кодридов, а по матери находился в родстве с Писистратидами. В юности своей он приобрел богатое всестороннее образование, а частые путешествия, которые он предпринимал в качестве

Из книги История Древней Греции в биографиях автора Штоль Генрих Вильгельм8. Клисфен Афинский Афины снова были свободны. Но какое же сословие получит теперь правление в республике, знать или народ? Знать много содействовала низвержению тиранов, она и под гнетом тирании не потеряла своего единства, и теперь, под руководством Исогора,

Из книги История Древней Греции в биографиях автора Штоль Генрих Вильгельм11. Мильтиад Афинский В 560 году, когда Писистрат в первый раз сделался тираном афинским, один знатный человек в Афинах сидел у своего дома, с сердцем, полным горести и злобы по поводу несчастья, постигшего отечество. То был Мильтиад, сын Кипсела, из богатого и знатного рода

Из книги История Древней Греции в биографиях автора Штоль Генрих Вильгельм13. Фемистокл Афинский Фемистокл, сын Неокла, происходил из древнего, но не очень выдающегося аттического аристократического рода Ликомидов. Он не был афинянином чистой крови, потому что мать его была фракиянка или кариянка. Впрочем, по законам Солона, афиняне смешанного

Из книги История Древней Греции в биографиях автора Штоль Генрих Вильгельм14. Аристид Афинский Аристид, с которым мы уже познакомились в жизнеописании Фемистокла, как с политическим его противником, но не личным его врагом, был сын Лисимаха из филы Антиохийской. Правда, он не принадлежал к знатным фамилиям Аттики, но по своей поземельной

Из книги История Древней Греции в биографиях автора Штоль Генрих Вильгельм16. Кимон Афинский Кимон был сын славного Мильтиада и Игисипилы, дочери фракийского царя Олора. Он родился около 500 года до P. X.Так как его отец, за неуплатой им долга в государственную казну, в 50 талантов, умер в бесчестии (атимии), то Кимон, как наследник отцовского

Из книги История Древней Греции в биографиях автора Штоль Генрих Вильгельм17. Перикл Афинский Перикл был величайший государственный человек Греции. Во время его правления афинская демократия получила свое окончательное развитие, а Афинское государство достигло величайшего могущества и блеска. Перикл был сын Ксантиппа, победителя при Микале,

Из книги История Древней Греции в биографиях автора Штоль Генрих Вильгельм21. Никий Афинский Никий, сын Никирата, был немного моложе Перикла и уже при жизни последнего пользовался известностью. Вместе с Периклом и один он неоднократно занимал должность главнокомандующего. По смерти Перикла (429) он вскоре сделался одним из первых лиц государстве,

Из книги История Древней Греции в биографиях автора Штоль Генрих Вильгельм22. Алкивиад Афинский Алкивиад принадлежал как по отцу, так и по матери к самым знатным афинским фамилиям. Его отец Клиний вел родословную своей фамилии от Еврисака, сына Аякса Теламонида. Его мать Диномаха, дочь Мегакла, внучка знаменитого законодателя Клисфена, была из

Из книги История Древней Греции в биографиях автора Штоль Генрих Вильгельм24. Фразивул Афинский Владычество тридцати тиранов, посаженных в Афинах Лисандром, продолжалось всего восемь месяцев, вероятно, с августа 404 до весны следующего года. На обязанности их лежало «избрать сенаторов, заместить публичные должности и пересмотреть отечественные

Из книги История Древней Греции в биографиях автора Штоль Генрих Вильгельм25. Конон Афинский Муж, который снова возвел Афины, униженные Спартой и освобожденные Фразивулом, до самостоятельности и доставил им средства для свободного развития силы и могущества, был Конон. Уже в Пелопоннесской войне показал он себя опытным полководцем и

Из книги 100 великих замков автора Ионина НадеждаАфинский акрополь Слово «акрополь» в переводе с греческого означает «верхний город», а на Руси такие укрепленные верхние города называли кремлями. Некогда афинский Акрополь действительно был крепостью, и казалось, сама природа позаботилась о том, чтобы возвышающаяся

Из книги 100 знаменитых памятников архитектуры автора Пернатьев Юрий СергеевичАфинский Акрополь Двадцать пять веков назад, в одной из долин Аттики расцвел самый красивый город Древней Греции – Афины. Редко о какой столице сказано столько возвышенных слов и сложено столько вдохновенных строк, что еще раз доказывает: истинная красота нетленна, даже