37. , Руденко -диагностика в детском саду Год: 2008.-36 с.

38. , Ярошевский. Словарь. М., 2010.-280 с.

39. , Сошина творческого воображения младших школьников. – М., 2009 – 25-44 с.

40. Родионова воображения у старших дошкольников с общим недоразвитием речи в процессе работы со сказкой: автореферат дис. кандидата психологических наук: 19.00.10 / ;[Место защиты: Нижегородском государственном педагогическом университете].- Нижний Новгород, 201с.

41. Рубинштейн общей психологии. В 2-х т. Т.1. –М.:2009.-350 с.

42. Сазонова речи дошкольников с общим недоразвитием речи: (комплекс. подход): учеб. пособие для студентов дефектол. фак. высш. пед. учеб. заведений / . - М.: Академия, 2003. - 141 с.

43. Семенюк по возрастной психологии: учебное пособие для студентов/Под ред. : издание 2-е, дополненное.- Москва: Институт практической психологии, 19с.

44. Стрелянова образов воображения у детей дошкольного возраста в изодеятельности. – М., 2004.-120с.

45. Субботина воображения у детей: Популярное пособие для родителей и педагогов. - Ярославль: «Академия развития», 2007.-64 с.

46. Теплюк С. Как расширить словарный запас детей 3-4 лет// Дошкольное воспитание, 1998, № 2. - С. 99-104.

47. Ульенкова дети с ЗПР. – М.: Педагогика, 2011.-170 с.

48. Уроки развития воображения. – М., 2011 – 44-73 с.

49. Урунтаева психология. – М., 2007.-126 с.

50. Ушинский произведения, выпуск 4, кн.1. М-Л.-1946.

51. Филичева Т. Б, Чиркина детей с общим недоразвитием речи в специальном детском саду. // Журнал "Дефектология", 1985, №6.

53. Фуреева творческого воображения как средство оптимизации коррекции отставания в речевом развитии у шестилетних детей: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.03: Екатеринбург, 2011.-139 c.

54. Хрестоматия по возрастной психологии под ред. , М., 1996.-326 с.

55. Эльконин и педагогика игры дошкольника. - М.: Педагогика, 20с.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Таблица 1.

Анализ состава экспериментальной группы

Ф. И. ребенка | Выписка из протоколов по ПМПК |

||

ОНР III уровня |

|||

ОНР III уровня |

|||

ОНР III уровня |

|||

ОНР III уровня |

|||

ОНР III уровня |

|||

ОНР III уровня |

|||

ОНР III уровня |

|||

ОНР III уровня |

|||

ОНР III уровня |

|||

Никита Б. | ОНР III уровня |

||

ОНР III уровня |

|||

ОНР III уровня |

|||

ОНР III уровня |

|||

ОНР III уровня |

|||

ОНР III уровня |

|||

ОНР III уровня |

|||

ОНР III уровня |

|||

ОНР III уровня |

|||

ОНР III уровня |

|||

ОНР III уровня |

|||

ОНР III уровня |

|||

ОНР III уровня |

|||

ОНР III уровня |

|||

ОНР III уровня |

|||

ОНР III уровня |

|||

ОНР III уровня |

|||

Никита Н. | ОНР III уровня |

||

Руслан Н. | ОНР III уровня |

||

ОНР III уровня |

|||

ОНР III уровня |

|||

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Методика «Где чье место?».

Методика «Где чье место?» предназначена для анализа вербального воображения у детей дошкольного возраста. Она выявляет насколько ребенок в своей фантазии может уйти от конкретности и реальности (в данном случае после вопроса взрослого), смоделировать в уме всю ситуацию целиком -увидеть целое раньше частей и перенести функции с одного объекта на другой (в данном случае с собачки на птичку). Иными словами, ребенок должен проявить свое воображение.

Психологический смысл игры-методики «Где чье место?» состоит в том, чтобы посмотреть, насколько ребенок сумеет проявить свое воображение в жестко заданной предметной ситуации.

Формирование воображения у детей предполагает известную свободу в использовании нормативов и образцов деятельности. Жестко заданные и некритично усвоенные ребенком системы образцов препятствуют творческому решению задач, ведут к однообразным, стереотипным действиям, препятствуют проявлению индивидуальности. Таким образом, говоря о развитии воображения в дошкольном возрасте, можно использовать еще один показатель, а именно посмотреть, как ребенок применяет на практике усвоенные образцы и эталоны, т. е. являются ли эти образцы «шорами», ограничивающими его деятельность и препятствующими развитию его воображения и фантазии, или они составляют необходимый базис, на котором впоследствии строятся воображение и творчество ребенка.

Ребенку дается лист с сюжетной картинкой, в которой имеются пустые кружочки практически возле всех изображенных предметов. Такие же по величине кружочки, но уже с нарисованными на них фигурками ребенок должен расставить в пустые кружочки. Суть заключается не только в том, чтобы расположить их правильно, а как можно больше подключить воображение.

Обработка данных: После проведения методики определяется насколько творчески ребенок подошел к заданию и выявляется уровень воображения.

https://pandia.ru/text/79/211/images/image013_3.jpg" width="530" height="399">

Фотография Вовы Н. (норма речевого развития) и его результата расстановки картинок-вкладышей по методике «Где чье место?»

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Методика «Дорисовывание фигур»

Ребенку дается картинка, которую необходимо дорисовать каждую из фигур так, чтобы получилась какая-нибудь картинка.

Обработка данных. Выявляется степень оригинальности, необычности изображения. Устанавливают тип решения задач на воображение.

По результатам исследования, мы можем сделать выводы, что дети поняли задачу, дорисовывали фигурки, образы.

Ниже приведен протокол обработки полученных результатов.

По горизонтали расположены фигурки для дорисовывания. По вертикали – фамилии детей. Под каждой фигуркой записывается, какое изображение дал ребенок. Названия повторяющихся изображений по горизонтали (повторы у одного ребенка) и по вертикали (повторы у разных детей по одной и той же фигурке) зачеркивают. Количество незачеркнутых ответов – Кор каждого ребенка. Затем выводят средний Кор по группе (индивидуальные величины Кор суммируют и делят на количество детей в группе).

Низкий уровень выполнения задания – Кор меньше среднего по группе на 2 и более балла. Средний уровень – Кор равен среднему по группе или на 1 балл выше или ниже среднего. Высокий уровень – Кор выше среднего по группе на 2 и более балла.

Наряду с количественной обработкой результатов возможна качественная характеристика уровней выполнения задания.

При низком уровне (уровень 0) дети фактически не принимают задачу: они или рисуют рядом с заданной фигуркой что-то свое, или дают беспредметные изображения («такой узор»).

Иногда эти дети (для 1–2 фигурок) могут нарисовать предметный схематичный рисунок с использованием заданной фигурки. В этом случае рисунки, как правило, примитивные, шаблонные схемы.

При среднем уровне (уровень 1) дети дорисовывают большинство фигурок, однако все рисунки схематичные, без деталей. Всегда есть рисунки, повторяющиеся самим ребенком или другими детьми группы.

При высоком уровне (уровень 2) дети дают схематичные, иногда детализированные, но, как правило, оригинальные рисунки (не повторяющиеся самим ребенком или другими детьми группы). Предложенная для дорисовывания фигурка является обычно центральным элементом рисунка.

Результат Миши К. (ОНР III ур.) по методике «Дорисовывание фигуры»

Результат Насти Б. (норма речевого развития) по методике «Дорисовывание фигуры»

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Методика, «На что это похоже?»

Ребенку дается картинка, которую необходимо мысленно дорисовать так, чтобы получилась какая-нибудь картинка и необходимо сказать, на что картинка похожа.

Обработка данных. Выявляют степень оригинальности, необычности. Устанавливают тип решения задач на воображение.

По результатам исследования, мы можем сделать выводы, что дети поняли задачу, выполнили задачу, создали и обозначили образы словом.

Можно выделить следующие уровни:

При низком уровне (уровень 0) дети фактически не принимают задачу: они называют фигуру «овалом» или «прямоугольником, не придумывая на что это похоже.

При среднем уровне (уровень 1) дети придумывают наиболее стандартный предмет-аналог фигуры – цветок, облако или т. п..

При высоком уровне (уровень 2) дети дают иногда детализированные, но, как правило, оригинальные ответы (не повторяющиеся другими детьми группы).

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Таблица 2

Сводная таблица результатов исследования воображения у старших дошкольников с ОНР III уровня

Имя, Ф. ребенка | Уровень воображения по методике «Где чье место?» | Оригинальность Воображения по методике «Дорисовывание фигур» | Оригинальность воображения по методике «На что это похоже» |

|

Согласно широко распространенному мнению, по мере продвижения вверх по иерархической структуре человек обретает больше власти и знаний. Считается, что президент компании – самая эрудированная и влиятельная персона. Особенно это заметно в таких специализированных организациях, как больницы и учебные заведения. Возможно, вы верите в то, что, например, заведующий отделения хирургии является лучшим хирургом, а главврач – человеком, который обладает наибольшей властью.

Это неправильное представление.

Несколько лет назад один мой знакомый, второе лицо в Национальном фонде искусств в Вашингтоне, округ Колумбия, сказал мне, что если вы хотите, чтобы ваш законопроект приняли в конгрессе, обратите внимание на помощника помощника главного конгрессмена. Этот человек может затормозить или ускорить дело. Это - человек, который занимается написанием законопроекта и либо проталкивает его, либо делает так, чтобы он пылился на полке. Как правило, мы фокусируемся на конгрессмене, который голосует, но к тому времени, как законопроект поступает на голосование, именно помощник помощника влияет на то, как конгрессмен проголосует.

Недавно я вспомнил этот совет своего друга. У меня почечная недостаточность, и я не хотел идти на диализ. Вместо этого я хотел, чтобы мне сразу пересадили почку. Мне нужен был донор. Шестнадцать человек предложили мне стать моими донорами, поэтому я был спокоен, что один из них точно подойдет. Все, что мне было нужно, это чтобы все потенциальные доноры быстро прошли обследование в клинике, где мне будут делать операцию. Таким образом, мне не нужно будет делать диализ, ожидая трансплантации.

Как я мог это сделать? Я сделал ошибку, которую делают многие: в поисках самого влиятельного человека в системе я обратился на самый верх организационной иерархии. Я позвонил бывшему клиенту, который пожертвовал больнице миллионы долларов, и попросил его о помощи. Я не хотел сокращать процесс или нарушать протоколы, я просто хотел немного увеличить скорость – внести незначительное изменение. Мой клиент позвонил ректору университета, в собственности которого больница, и попросил его о помощи. Ректор сразу же связался со мной и сказал, что заведующий отделения по трансплантации почек позвонит мне и поможет. Что мне было еще нужно?

Но номер не прошел. Такие решения принимает не ректор университета, не заведующий отделения по трансплантации почек. Пожалуй, секретарь решает, о том, когда и как доноров будут проверять, а она не хотела нарушать правила. Заведующий отделения, не желая показать, что оказывает протекцию, не собирался на нее давить.

Ректоры и завотделений могут иметь полномочия принимать решения, но когда реальная власть сосредоточена не в их руках, это не работает. Будущее решения зависит от тех людей, которые его реализовывают. Именно они решают, будет ли оно воплощено в жизнь или нет.

Кто обладает знаниями в иерархической, бюрократической организации? Не глава отделения или декан университета. По опыту могу сказать, что те люди, которые взбираются на бюрократическую верхушку, не самые умные, но самые политически проницательные. Бюрократическая система очень политизированная, и талантливые политики занимают в ней наивысшие должности. Наиболее образованные люди часто некомпетентны в политике, поэтому в организационной иерархии они на заднем плане.

Иерархия не дает понять, где сосредоточены власть и знания. Если вы хотите понять, где они находятся, вам нужно сделать домашнюю работу.

Просто мои мысли,

Ichak Kalderon Adizes

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ

АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ И ФИЛОСОФИИ

по предмету:

"Общий психологический практикум"

на тему: "Диагностические методики"

Выполнила: студентка гр.1861з

Курнышкина М.Н.

Проверила: асс. клин. каф.

Барнаул 2010

Тест "Заучивание 10 слов"

Методика "Где чье место?"

1) Диагностика эмоциональной сферы

Личностная шкала проявления тревоги

Автор методики Дж. Тейлор, (год создания 1953). Опросник предназначен для измерения уровня тревожности (утверждения входят в состав ММРI в качестве дополнительной шкалы). Адаптирован Т.А. Немчиным (1966 г.). Опросник состоит из 50 утверждений. Для удобства пользования каждое утверждение предлагается обследуемому на отдельной карточке. Согласно инструкции обследуемый откладывает вправо и влево карточки в зависимости от того, согласен он или не согласен с содержащимися в них утверждениями. Тестирование продолжается 15-30 мин.

Тестовый материал

1. Обычно я спокоен и вывести меня из себя не легко.

2. Мои нервы расстроены не более, чем у других людей.

3. У меня редко бывают запоры.

4. У меня редко бывают головные боли.

5. Я редко устаю.

6. Я почти всегда чувствую себя вполне счастливым.

7. Я уверен в себе.

8. Практически я никогда не краснею.

9. По сравнению со своими друзьями я считаю себя вполне смелым человеком.

10. Я краснею не чаще, чем другие.

11. У меня редко бывает сердцебиение.

12. Обычно мои руки достаточно теплые.

13. Я застенчив не более чем другие.

14. Мне не хватает уверенности в себе.

15. Порой мне кажется, что я ни на что не годен.

16. У меня бывают периоды такого беспокойства, что я не могу усидеть на месте.

17. Мой желудок сильно беспокоит меня.

18. У меня не хватает духа вынести все предстоящие трудности.

19. Я хотел бы быть таким же счастливым, как другие.

20. Мне кажется порой, что передо мной нагромождены такие трудности, которые мне не преодолеть.

21. Мне нередко снятся кошмарные сны.

22. Я замечаю, что мои руки начинают дрожать, когда я пытаюсь что-либо сделать.

23. У меня чрезвычайно беспокойный и прерывистый сон.

24. Меня весьма тревожат возможные неудачи.

25. Мне приходилось испытывать страх в тех случаях, когда я точно знал, что мне ничто не угрожает.

26. Мне трудно сосредоточиться на работе или на каком-либо задании.

27. Я работаю с большим напряжением.

28. Я легко прихожу в замешательство.

29. Почти все время испытываю тревогу из-за кого-либо или из-за чего-либо.

30. Я склонен принимать все слишком серьезно.

31. Я часто плачу.

32. Меня нередко мучают приступы рвоты и тошноты.

33. Раз в месяц или чаще у меня бывает расстройство желудка.

34. Я часто боюсь, что вот-вот покраснею.

35. Мне очень трудно сосредоточиться на чем-либо.

36. Мое материальное положение весьма беспокоит меня.

37. Нередко я думаю о таких вещах, о которых ни с кем не хотелось бы говорить.

38. У меня бывали периоды, когда тревога лишала меня сна.

диагностика психологическая тест методика

39. Временами, когда я нахожусь в замешательстве, у меня появляется сильная потливость, что очень смущает меня.

40. Даже в холодные дни я легко потею.

41. Временами я становлюсь таким возбужденным, что мне трудно заснуть.

42. Я - человек легковозбудимый.

43. Временами я чувствую себя совершенно бесполезным.

44. Порой мне кажется, что мои нервы сильно расшатаны, и я вот-вот выйду из себя.

45. Я часто ловлю себя на том, что меня что-то тревожит.

46. Я гораздо чувствительнее, чем большинство других людей.

47. Я почти все время испытываю чувство голода.

48. Я обычно чувствую себя неуютно в окружении незнакомых людей.

49. Жизнь для меня связана с необычным напряжением.

50. Ожидание всегда нервирует меня.

Оценка результатов исследования по опроснику производится путем подсчета количества ответов обследуемого, свидетельствующих о тревожности.

Каждый ответ "да" на высказывания 14, 15, 16,17, 18, 19,20 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,49, 50 оценивается в 1 балл.

"Нет" на высказывания 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 оценивается в 1балл.

Суммарная оценка: 40-50 баллов рассматриваются как показатель очень высокого уровня тревоги; 25-40 баллов свидетельствуют о высоком уровне тревоги; 15-25 баллов - о среднем (с тенденцией к низкому) уровне; 0-5 баллов - о низком уровне тревоги.

В 1975 г.В.Г. Норакидзе дополнил этот опросник шкалой лжи, которая позволяет судить о демонстративности, неискренности в ответах.

2) Диагностика психических процессов (памяти)

Тест "Заучивание 10 слов"

Эта методика одна из наиболее часто применяющихся. Предложена А.Р. Лурия. Используется для оценки состояния памяти испытуемых, утомляемости, активности внимания. Методика позволяет исследовать процессы памяти, запоминания, сохранения и воспроизведения.

Никакого специального оборудования не требуется. Однако в большей мере, чем при остальных методиках, необходима тишина: при наличии каких-либо разговоров в комнате опыт проводить нецелесообразно. Перед началом опыта экспериментатор должен записать в одну строчку ряд коротких (односложных и двухсложных) слов. Слова нужно подобрать простые, разнообразные и не имеющие между собой никакой связи. Обычно каждый экспериментатор привыкает к какому-либо одному ряду слов, но желательно пользоваться не одним, а несколькими наборами, чтобы испытуемые не могли их друг от друга услышать.

Первое объяснение. "Сейчас я прочту 10 слов. Слушать надо внимательно. Когда окончу читать, сразу же повторите столько, сколько запомните. Повторять можно в любом порядке, порядок роли не играет. Понятно?"

Экспериментатор читает слова медленно, четко. Когда испытуемый повторяет слова, экспериментатор в своем протоколе ставит крестики под этими словами (см. форму протокола). Затем он продолжает инструкцию (второй этап).

Продолжение инструкции. "Сейчас я снова прочту вам те же самые слова, и вы опять должны повторить их - и те, которые вы уже назвали, и те, которые в первый раз пропустили, - все вместе, в любом порядке".

Экспериментатор снова ставит крестики под словами, которые повторил исследуемый. Затем опыт снова повторяется, 3,4 и 5 раз, но уже без каких-либо инструкций. Экспериментатор просто говорит: "Еще раз".

В случае, если исследуемый называет какие-либо лишние слова, экспериментатор обязательно записывает их рядом с крестиками, а если слова эти повторяют, - ставит и под ними крестики.

В случае, если исследуемый пытается вставлять в процессе опыта какие-либо реплики, экспериментатор останавливает его; никаких разговоров во время этого опыта допускать нельзя.

После пятикратного повторения слов экспериментатор переходит к другим экспериментам, а в конце исследования, спустя 50-60 минут, снова спрашивает у исследуемого эти слова (без напоминания). В результате протокол опыта принимает следующий вид:

| Спустя час |

По этому протоколу может быть составлена "кривая запоминания". Для этого по горизонтальной оси откладываются номера повторения, а по вертикальной - число правильно воспроизведенных слов. По данному примерному протоколу кривая примет следующий вид (рис.2.1).

Рис.2.1 Кривая запоминания.

По форме кривой можно делать некоторые выводы относительно особенностей запоминания испытуемых. На большом количестве здоровых исследуемых установлено, что у здоровых людей, как взрослых, так и детей школьного возраста, кривая запоминания носит примерно такой характер: 5,7,9, или 6,8,9 или 5, 7,10 и т.д., т.е. к третьему повторению исследуемый воспроизводит 9 или 10 слов и при последующих повторениях удерживается на числах 9 или 10. В приведенном протоколе кривая (4,4,5,3,5) свидетельствует о плохой памяти и инактивности исследуемого. Кроме того, в этом протоколе отмечено, что исследуемый воспроизвел одно лишнее слово "огонь" и в дальнейшем при повторении "застрял" на этой ошибке. Такие повторяющиеся "лишние" слова, по наблюдениям некоторых психологов, встречаются при исследовании больных, страдающих текущими органическими заболеваниями мозга, а также иногда у больных шизофренией в период интенсивной медикаментозной терапии. Особенно много таких "лишних" слов продуцируют дети в состоянии расторможенности и взрослые по окончании или перед началом синдромов расстройств сознания.

"Кривая запоминания" может указывать и на ослабление активного внимания и на выраженную утомляемость испытуемых. Так, например, иногда он ко второму разу воспроизводит 8 или 9 слов, а затем после каждой пробы воспроизведения - все меньше и меньше. В жизни такой человек страдает обычно забывчивостью и рассеянностью, но в основе его забывчивости лежит преходящая астения, истощаемость внимания. Истощаемость внимания испытуемых не обязательно проявляется в кривой с резким спуском вниз (рис.5), иногда кривая принимает зигзагообразный характер, свидетельствующий о неустойчивости внимания, о его колебаниях.

Рис.2.2 Кривая истощаемости внимания

В отдельных, сравнительно редких случаях, они воспроизводят одно и то же количество одних и тех же слов. Кривая имеет форму плато. Такое отсутствие нарастания удержания слов после их повторения свидетельствует об эмоциональной вялости испытуемых; нет отношения к исследованию, нет заинтересованности в том, чтобы запомнить побольше.

Число слов, удержанных и воспроизведенных испытуемым час спустя после повторения, в большей мере свидетельствуют о памяти в узком смысле слова, т.е. о фиксации следов воспринятого.

3) Диагностика уровня развития воображения

Методика "Где чье место?"

Автор методики Кравцова Е. Для того чтобы так играть, надо уйти от конкретности и реальности (в данном случае вопроса взрослого), смоделировать в уме всю ситуацию целиком - общение взрослого с ним (увидеть целое раньше частей) и перенести функции с одного объекта на другой. Иными словами, ребенок должен проявить свое воображение

На этом принципе и основана игра-методика "Где чье место?". Ее психологический смысл состоит в том, чтобы посмотреть, насколько ребенок сумеет проявить свое воображение в жестко заданной предметной ситуации.

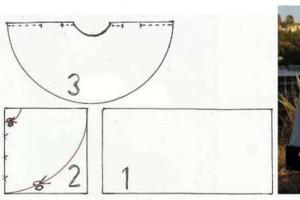

Для проведения этой методики-игры используется следующий рисунок:

Отдельно вырезаются кружки-вставки:

Инструкция: "Внимательно рассмотри рисунок и поставь кружочки в "необычные" места. Объясни, почему они там оказались".

Оценка: в зависимости от уровня развития воображения дети могут по-разному решать эту задачу.

Первый уровень: дети испытывают трудности, выполняя задание. Они, как правило, ставят фигурки на их "законные" места, а все объяснения сводят к следующему: собака в конуре потому, что она должна быть там. Если же взрослый сам поставит кружочки на "чужие" места, то малыш будет весело смеяться, но объяснить, почему они там оказались, все равно не сможет. Если же удается добиться от ребенка каких-то объяснений, то они будут шаблонны и стереотипны: "Кошка на клумбе потому, что она спряталась", "Собака в пруду потому, что она спряталась" и т.п.

Второй уровень: особых проблем при выполнении этого задания дети испытывать не будут. Они легко поставят кружочки с персонажами на "чужие" места, однако объяснение будет вызывать у них трудности. Некоторые даже начнут ставить фигурки на их места, как только экспериментатор попросит рассказать, почему тот или иной персонаж очутился на неподходящем месте. Рассказы дошкольников этим уровнем развития воображения, как правило, имеют под собой реальную почву, по крайней мере малыши стараются это доказать. "В прошлом году на даче я как кошка залезла на дерево (помещает кошку на папа мне рассказывал, что собаки очень любят купаться (ставит собаку в пруд). По телевизору показывали, что собака подружилась с птичкой и пустила ее к себе жить (ставит птичку в конуру)" и т.п.

Третий уровень: дети без труда расставляют кружочки на "чужие" места и объясняют свои шаги. Для них характерен такой этап, когда они обдумывают предложенную взрослым задачу. Некоторые намеренно отводят глаза от картинки, задумчиво смотрят в потолок, встают, чтобы лучше увидеть изображение, прищуриваются и т.д. Иногда этот этап завершается тем, что ребенок берет на себя какую-либо роль, исходя из которой он и будет вести объяснения. Например: "Я волшебник, я оживлю эту картинку", а затем следует фантазия-рассказ, объясняющий необычное местоположение предметов. Или после некоторых размышлений: "На столе лежала картинка, и никто не знал, что с ней делать. Но вот подул ветер (ребенок начинает дуть), и все предметы разбежались". Далее следует сказочный сюжет. Важной особенностью в объяснениях детей с высоким уровнем развития воображения является то, что они связывают в своем рассказе отдельные эпизоды, предметы и части картинки в единый целостный сюжет. Другая особенность в том, что им легче даются объяснения тогда, когда они ставят предметы сами, чем когда их просят рассказать о предметах, размещенных кем-то другим. Это, вероятно, объясняется тем, что эти дети в своих действиях руководствуются с самого начала замыслом, он ими управляет. Когда же им надо пояснить "чужое", то они должны проникнуть в "чужой" замысел, а этого дети в дошкольном возрасте, как правило, делать еще не умеют.

Рис.2.2 Кривая истощаемости внимания

В отдельных, сравнительно редких случаях, они воспроизводят одно и то же количество одних и тех же слов. Кривая имеет форму плато. Такое отсутствие нарастания удержания слов после их повторения свидетельствует об эмоциональной вялости испытуемых; нет отношения к исследованию, нет заинтересованности в том, чтобы запомнить побольше.

Число слов, удержанных и воспроизведенных испытуемым час спустя после повторения, в большей мере свидетельствуют о памяти в узком смысле слова, т.е. о фиксации следов воспринятого.

3) Диагностика уровня развития воображения

Методика "Где чье место?"

Автор методики Кравцова Е. Для того чтобы так играть, надо уйти от конкретности и реальности (в данном случае вопроса взрослого), смоделировать в уме всю ситуацию целиком - общение взрослого с ним (увидеть целое раньше частей) и перенести функции с одного объекта на другой. Иными словами, ребенок должен проявить свое воображение

На этом принципе и основана игра-методика "Где чье место?". Ее психологический смысл состоит в том, чтобы посмотреть, насколько ребенок сумеет проявить свое воображение в жестко заданной предметной ситуации.

Для проведения этой методики-игры используется следующий рисунок:

Отдельно вырезаются кружки-вставки:

Инструкция: "Внимательно рассмотри рисунок и поставь кружочки в "необычные" места. Объясни, почему они там оказались".

Оценка: в зависимости от уровня развития воображения дети могут по-разному решать эту задачу.

Первый уровень: дети испытывают трудности, выполняя задание. Они, как правило, ставят фигурки на их "законные" места, а все объяснения сводят к следующему: собака в конуре потому, что она должна быть там. Если же взрослый сам поставит кружочки на "чужие" места, то малыш будет весело смеяться, но объяснить, почему они там оказались, все равно не сможет. Если же удается добиться от ребенка каких-то объяснений, то они будут шаблонны и стереотипны: "Кошка на клумбе потому, что она спряталась", "Собака в пруду потому, что она спряталась" и т.п.

Второй уровень: особых проблем при выполнении этого задания дети испытывать не будут. Они легко поставят кружочки с персонажами на "чужие" места, однако объяснение будет вызывать у них трудности. Некоторые даже начнут ставить фигурки на их места, как только экспериментатор попросит рассказать, почему тот или иной персонаж очутился на неподходящем месте. Рассказы дошкольников этим уровнем развития воображения, как правило, имеют под собой реальную почву, по крайней мере малыши стараются это доказать. "В прошлом году на даче я как кошка залезла на дерево (помещает кошку на папа мне рассказывал, что собаки очень любят купаться (ставит собаку в пруд). По телевизору показывали, что собака подружилась с птичкой и пустила ее к себе жить (ставит птичку в конуру)" и т.п.

Третий уровень: дети без труда расставляют кружочки на "чужие" места и объясняют свои шаги. Для них характерен такой этап, когда они обдумывают предложенную взрослым задачу. Некоторые намеренно отводят глаза от картинки, задумчиво смотрят в потолок, встают, чтобы лучше увидеть изображение, прищуриваются и т.д. Иногда этот этап завершается тем, что ребенок берет на себя какую-либо роль, исходя из которой он и будет вести объяснения. Например: "Я волшебник, я оживлю эту картинку", а затем следует фантазия-рассказ, объясняющий необычное местоположение предметов. Или после некоторых размышлений: "На столе лежала картинка, и никто не знал, что с ней делать. Но вот подул ветер (ребенок начинает дуть), и все предметы разбежались". Далее следует сказочный сюжет. Важной особенностью в объяснениях детей с высоким уровнем развития воображения является то, что они связывают в своем рассказе отдельные эпизоды, предметы и части картинки в единый целостный сюжет. Другая особенность в том, что им легче даются объяснения тогда, когда они ставят предметы сами, чем когда их просят рассказать о предметах, размещенных кем-то другим. Это, вероятно, объясняется тем, что эти дети в своих действиях руководствуются с самого начала замыслом, он ими управляет. Когда же им надо пояснить "чужое", то они должны проникнуть в "чужой" замысел, а этого дети в дошкольном возрасте, как правило, делать еще не умеют.

Развиваясь, приобретая все новые и новые черты, воображение становится все более подвластным ребенку и непосредственно связанным с развитием личности.

Итак, мы с вами подошли к вопросу о развитии воображения в дошкольном возрасте. Но прежде чем перейти к этому, — еще одна методика — игра «Где чье место?».

«ГДЕ ЧЬЕ МЕСТО?»

Помните одну из ваших первых игр с ребенком? Вы долго учили его, что корова мычит «му», а петушок кричит «ку-ка-ре-ку», потом спрашивали малыша: «Как кричит петушок?», а он вам старательно отвечал: «Ку-ка-ре-ку».

Но бот повторение выученного превратилось в игру: на хорошо известный вопрос «Как кричит петушок?» ребенок отвечает «My» и весело смеется. Что произошло? В чем же психологический смысл этих изменений?

Ребенок впервые пытается шутить, и делает он это только благодаря воображению. Он начинает понимать: вас не интересует, как кричит петушок, вы прекрасно знаете, как он кричит, и знаете, что ребенок это знает, вы просто общаетесь с ним. И он, осознавая, что отвечает неверно, вступает в игру. Конечно, малыш так не формулирует, но подобные шутки — это результат открытий ребенка, открытий, без которых он не сможет понять и познать окружающий мир и без которых невозможно его дальнейшее психическое развитие.

Для того чтобы так играть, надо уйти от конкретности и реальности (в данном случае вопроса взрослого), смоделировать в уме всю ситуацию целиком — общение взрослого с ним (увидеть целое раньше частей) и перенести функции с одного объекта на другой (в данном случае с коровы на петушка). Иными словами, ребенок должен проявить свое воображение.

На этом принципе и основана вторая игра-методика, которую мы назвали «Где чье место?». Ее психологический смысл состоит в том, чтобы посмотреть, насколько ребенок сумеет проявить свое воображение в жестко заданной предметной ситуации.

Формирование воображения у детей предполагает известную свободу в использовании нормативов и образцов деятельности. Жестко заданные и некритично усвоенные ребенком системы образцов препятствуют творческому решению задач, ведут к однообразным, стереотипным действиям, препятствуют проявлению индивидуальности. Таким образом, говоря о развитии воображения в дошкольном возрасте, молено использовать еще один показатель, а именно посмотреть, как ребенок применяет на практике усвоенные образцы и эталоны, т.е. являются ли эти образцы «шорами», ограничивающими его деятельность и препятствующими развитию его воображения и фантазии, или они составляют необходимый базис, на котором впоследствии строятся воображение и творчество ребенка.