Большинство уважают яркие растения. Чтобы иметь у себя дома экзотическое растение следует соблюдать тонкости разведения. Секреты выращивания многих классов цветов одинаковы. Экзотическое растение требует кропотливого обеспечения условий. В приведенной подборке мы намеревались изложить подборку условий, чтобы не допустить болезней при выращивании необычного цветка. Рекомендуем определить для правильных мероприятий, к какой группе определен Ваше растение.

Способы размножения луковичных и клубнелуковичных растений

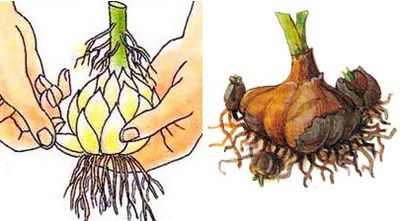

Существует несколько способов размножения луковичных, но для обычных условий подходят только один-два способа. Некоторые луковичные со временем разрастаются, для таких растений самый легкий способ размножения - это выкопать, разделить его и в соответствующее время снова высадить отделенные луковицы в почву.

У настоящих луковиц и клубнелуковиц на крупной материнской луковице образуются мелкие дочерние луковицы, так называемые детки. Из крупной детки луковичных растений можно получить, например нарцисса, уже на следующий год после посадки цветущие растения . Из детки гладиолуса цветущее растение можно получить только через три года. Некоторые лилии образуют маленькие луковички в пазухах листьев, эти луковички можно отделить и дорастить во влажном торфе. Для отдельных растений применяют особые спрособы размножения: черенкование - для георгинов и бегоний, надсечку основания - у гиацинтов, размножение чешуями для лилий.

Размножение луковицами

Размножение луковицами растений необходимо не только для увеличения их количества, но и для того, чтобы материнские луковицы не поражались различными заболеваниями и оставались крепкими. Многие луковичные растения образуют дочерние луковички, которые называют детками и которые можно отделять от материнской луковицы.

Луковицы, которые могут размножаться делением, существуют трех видов – это клубнелуковицы крокусов, чешуйчатые луковицы (как у лилий) и грушевидные луковицы тюльпанов . На образование дочерних луковиц растения затрачивают много энергии. Если регулярно отделять детки от материнской луковицы, то энергия материнской луковицы будет направлена на образование цветов крупных размеров.

Луковицы растений, цветущих весной, следует выкапывать после окончания цветения. Делается это сразу же после пожелтения и полного увядания листьев. Размножение луковицами растений, цветущих летом (например, лилий), проводят осенью, через неделю после окончания цветения. Летние, незимостойкие виды, например: гладиолусы, георгины, осенью нужно обязательно выкопать из земли.

Хранят выкопанные растения в доме до самой весны. Размножение луковицами растений выполняют с помощью деления. Перед посадкой весной их делят и высаживают в открытый грунт. Отделение деток от материнской луковицы – это и есть деление. Отделенные луковицы желательно сразу же посадить в грунт. Возможно, их также оставить на хранение в сухом и прохладном месте.

Цветочные бутоны нужно удалять на первом году, чтобы на втором и третьем году они обильно цвели. Если посадить крупную детку тюльпанов, то она может зацвести уже в следующем сезоне после посадки. Если детка мелкая, то ей может потребоваться на это два-три года.

Считается, что детки, отделившиеся естественным образом от материнской луковицы – это лучший посадочный материал для размножения луковицами. Если детка крупная, то ее можно отломать от материнской луковицы.

Размножение луковицами – увеличиваем популяцию цветов в несколько раз

Размножение луковицами – это легкий способ получить из одной луковицы несколько новых. Достаточно один раз приобрести луковицы, и каждый год вы можете самостоятельно получать дочерние луковички, из которых вырастут новые цветы. Как правильно размножать растения луковицами – расскажет Сайт про дачу.

Размножение луковицам на пользу цветку и садоводу

Большинство луковичных растений образуют дочерние луковички, которые также принято называть детками. От материнской луковицы можно отделить сразу несколько деток.

Можно выделить 3 разновидности луковиц:

- чешуйчатые (лилии)

- грушевидные (тюльпаны)

- клубнелуковицы (крокусы)

Такой способ размножения выгоден не только для садовода , в несколько раз увеличивающего количество растений, но и для самого цветка. Материнская луковица от этого только укрепляется и усиливает устойчивость к различным заболеваниям. Формирование деток – очень энергозатратный процесс. Если регулярно отделять новые луковички от старой, то ее энергия будет направлена на формирование более крупных цветков.

Когда и как проводят деление луковиц

Весеннецветущие растения выкапывают после окончания цветения, после того, как завянут и пожелтеют листья. Цветущие летом растения (лилии) размножают осенью, через неделю после того, как они отцвели. Незимостойкие летние цветы (гладиолусы, георгины) выкапывают осенью и хранят луковицы в доме до весны. Деление проводят весной, а затем высаживают их в почву.

Техника деления луковиц предполагает отделение маленьких луковичек от материнской. После этого их сразу высаживают в землю, либо хранят в сухом прохладном месте. В первый год желательно удалять цветочные бутоны, чтобы на 2-3 год растения цвели особенно пышно. Крупные детки тюльпанов обычно зацветают на следующий сезон, а мелкие только через 2-3 года. Лучше всего брать луковички, которые отделились сами. Однако крупных деток можно отломать самим.

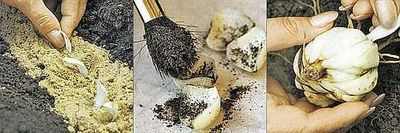

У гиацинтов можно стимулировать формирование новых луковичек. Для этого выкопайте растение, когда завянут листья. На донце луковицы сделайте крестообразный надрез. Продезинфицируйте его с помощью порошка древесного угля и посадите обратно. Удаляйте завязывающиеся цветочки, чтобы направить энергию цветка на образование деток.

Техника размножения растений луковицами

- Выкопайте луковицы после пожелтения листвы.

- Выберите самые крупные и здоровые, проверьте наличие дочерних луковичек.

- Очень аккуратно пальцами отделите деток от материнской луковицы.

- Добавьте в почву удобрения для луковичных растений.

- Посадите деток рядом со старой луковицей, но в 2 раза глубже.

- Замульчируйте их слоем компоста в 5-7 см.

- Весной при появлении первых росточков проведите подкормку специальным удобрением.

При посадке стоит обратить внимание на почву. Она должна быть водопроницаемой, немного влажной, но не сырой . Это поможет избежать заражения грибковыми заболеваниями. Также для профилактики обработайте луковицы перед посадкой фунгицидами.

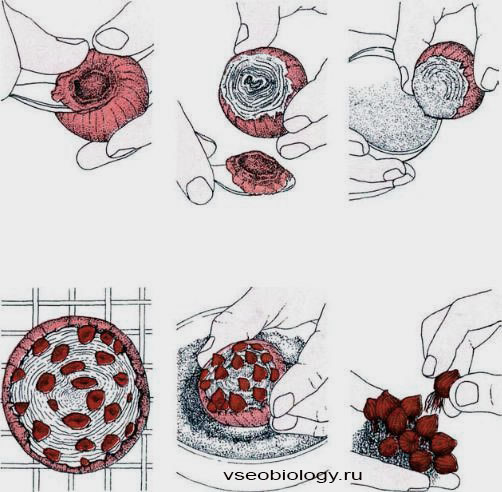

Размножение луковичными чешуями

Размножать цветы можно также чешуями от луковицы. Для этого:

- Выкопайте лилию ранней осенью, когда листья пожелтеют. Обрежьте стебель.

- Внешние чешуи руками отделите от луковицы.

- Обработайте их фунгицидом, а также гормональным порошком.

- Приготовьте влажную смесь из земли и песка.

- Поместите туда чешуи и уберите в теплое место для прорастания.

Примерно через 2 месяца появятся придаточные отростки.

- Тюльпаны – размножают поздней весной, когда листья подсохнут. Маленькие луковички отделяют от старой. Гибриды делением не размножают.

- Лилии – ранней осенью выбирают самые крупные луковицы для отделения деток и чешуек.

- Нарциссы – раз в несколько лет поздней весной, после отцветания луковицы выкапывают и делят.

- Крокусы – весной, как только литься начнут засыхать, клубнелуковицы выкапывают. Мелкие клубнелуковицы сложно отделить по одной, поэтому лучше делить группами.

- Гладиолус – осенью после отцветания выкопайте их и храните до весны. Детки легко отделяются сами.

- Гиацинт – весной после полного увядания сделайте стимулирующий надрез крестом на донце, крупные луковицы поделите.

- Подснежник – раз в 4 года,ранней весной после отцветания, но до отмирания листвы от луковицы отделяют 3-4 детки.

Сегодня рассмотрим еще несколько способов , такие как размножение клубнями, размножение луковицами, размножение клубнелуковицами и клубнепочками.

Клубень стеблевого происхождения представляет собой сильно укороченный и утолщенный стебель (или часть его), несущий запасы питательных элементов и почки возобновления (глазки). Многолетние клубни - в основном органы запаса (хохлатка, цикламен), однолетние служат и органами размножения (картофель, хвощ полевой и др.). Стеблевые клубни следует отличать от корневых. Последние образуются в результате утолщения корней (например, у пиона, георгина), не имеют почек возобновления и без соответствующей части корневища для размножения непригодны.

Луковицы – подземный многолетний сильно укороченный побег, стебель которого превратился в так называемое донце. Листья утолщены и образуют чешую луковицы. В листьях откладываются питательные элементы. На вершине донца внутри луковицы находится почка. Весной она развивается в побег с цветком. На основании донца возникают придаточные корни. Помимо подземных встречаются надземные луковицы. Они образуются в пазухах листьев (лилия тигровая, бульбоносная), иногда в соцветиях (лук многоярусный).

Луковицы сменяются ежегодно или накапливают чешуи в течение нескольких лет и становятся многолетними. В связи с этим различают луковичные растения с ежегодно сменяющимися () и многолетними луковицами (лилия, галантус, сцилла, гиацинт, мускари). Они размножаются образованием замещающих и боковых луковиц, которые развиваются из почек, расположенных в пазухах чешуи материнской луковицы.

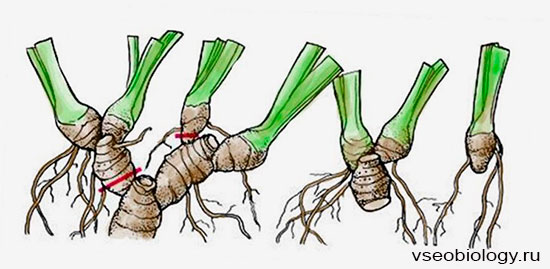

Вегетативное размножение клубнелуковицами и клубнепочками.

К клубнелуковичным относятся: гладиолус, крокус, безвременник и др. Растения данной группы размножаются клубнелуковицами и клубнепочками – детками.

Клубнелуковица состоит из клубневидно разросшейся части стебля и чешуи. По своему происхождению и функциям она близка к луковице и отличается от нее большим размером стеблевой части, где откладываются запасы питательных элементов. Листья не принимают участия в образовании клубнелуковицы и функционируют в качестве кроющих.

Вегетативное размножение представляет собой развитие новых растений из различных вегетативных органов (стеблей, корневищ, луковиц, листьев) или их частей.

Вегетативное размножение очень широко распространено среди всех групп декоративных растений, за исключением однолетников и настоящих двулетников (растений, имеющих двулетний цикл развития), которые в естественных условиях вегетативно не размножаются. Все многообразие вегетативного размножения можно подразделить на естественное и искусственное.

Естественное вегетативное размножение сформировалось в процессе длительной эволюции видов растений и является наследственным признаком. Этот вид размножения, как в естественных условиях, так и в культуре, осуществляется с помощью следующих вегетативных органов:

- корневища (канны, ирисы, ландыши, пион); усов (земляника, хлорофитум);

- луковицы (тюльпан, нарцисс, гиацинт) и бульбочки (луковички, которая образуются в пазухе листа или соцветия, – лилия белая, бульбоносная, тигровая); клубнелуковицы (гладиолусы, монтбреция);

- клубневидного корня (георгин, лилейник, чистяк);

- стеблевого клубня (глоксиния, цикламен);

- выводковой почки (бриофиллум и у таких растений открытого грунта как мятлик луковичный, очиток мохнатый, камнеломка снежная).

Искусственное вегетативное размножение можно разделить на несколько основных приемов:

- деление,

- черенкование,

- отводки,

- прививки.

Размножение цветочных растений клубнелуковицами.

Клубнелуковица представляет собой подземный утолщенный стебель, который служит для запасания питательных веществ. Клубнелуковицы образуются у гладиолусов, монтбреции, ацидантеры.

Ежегодно у основания каждого стебля образуется новая дочерняя клубнелуковица. Коэффициент размножения, таким образом, находится в прямой зависимости от числа стеблей. В природных условиях растения, образующие клубнелуковицы, именно так и размножаются, но, если необходимо увеличить число вновь образующихся органов, прибегают к специальным методам (посадка вверх донцем или деление клубнелуковицы на части). При размножении клубнелуковиц очень важно следить за тем, чтобы исходный материал не был заражен. Обычно между новой клубнелуковицей и разрушающейся старой формируются вторичные побеги – мелкие дочерние клубнелуковички. Число их зависит от вида растения, у гладиолуса, например их, образуется до 50 штук.

Клубнелуковицы выкапывают на 40-45 день после отцветания. Во время осеннего выкапывания клубнелуковички собирают, сушат (время сушки – 3 недели) и хранят до посадки в ящиках или марлевых мешочках при температуре 4…10 °С и влажности воздуха 60

Луковица – это видоизмененный, обычно подземный побег растений с коротким плоским стеблем (донцем) и мясистыми бесцветными листьями (чешуями), приспособленными для запасания питательных веществ. Существует два типа луковиц: пленчатые и черепитчатые, которые отличаются по способу образования чешуи.

Пленчатые луковицы, как, например, у нарцисса и тюльпана, имеют сочные утолщенные чешуи, которые представляют собой пленчатые влагалища листьев, прикрывающие друг друга и формирующие вокруг точки роста почти сомкнутые концентрические круги. У каждого чешуевидного листа образуется пазушная почка.

Чешуевидные листья пленчатых луковиц очень крупные и охватывают практически всю луковицу; они не так легко отделяются от основания, как чешуи у черепитчатых луковиц. Поэтому до тех пор, пока не сформируются новые растения, надрезанные чешуевидные листья у пленчатых луковиц следует оставлять неотделенными от донца. Данный принцип используют в двух способах размножения:

- вырезание,

- надрезание донца.

Вырезание донца. Делают выемку в основании луковицы (вырезают донце), остальная часть луковицы остается нетронутой.

Примерно через два-три месяца на срезах чешуи образуются молодые луковички. Теперь материнскую луковицу (опять перевернутую) высаживают в горшок так, чтобы детки были едва прикрыть субстратам. Весной луковички тронутся в рост и образуют листья, а старая луковица постепенно разрушится. В конце сезона молодые луковицы выкапывают и рассаживают. Размера, при котором растения могут зацвести, луковицы достигнут через 3-4 года.

Надрезание донца пленчатых луковиц. Отличие от предыдущего метода состоит в том, что вместо вы резания донца на нижней части луковицы делают лишь несколько; надрезов глубиной до 0,6 см. На крупной луковице делают обычно 4 надреза под прямым углом друг к другу, на более мелких – достаточно сделать 2 надреза. Надрезанные луковицы помешают на день в сухое теплое место (21 °С)

Это простой способ размножения. Обычно так размножают корневищные растения, особенно сильно кустящиеся и образующие большое количество надземных побегов, идущих от корней или корневищ (флокс, спирея, многолетние хризантемы, некоторые сорта сирени, чубушник корнесобственный, а из растений защищенного грунта – аспидистра, аспарагус) Острой лопатой, секатором или ножом выкопанный куст делят на равные части так, чтобы каждая из них (деленка) имела корни и не менее двух-трех побегов или почек. При необходимости корни, побеги, однолетние ветви укорачивают.

Образование корневых отпрысков иногда вызывают искусственно. Дня этого весной куст подрезают с двух противоположных сторон, и к осени в местах подреза образуется густая поросль, которую можно использовать для деления, черенкования и т. д.

Деление корневой поросли. Естественное образование корневой поросли характерно для сирени, вишни, шиповника. Из спящих почек корней растений, образуются молодые побеги, которые позднее образуют свою собственную корневую систему.

В конце вегетационного периода корневую систему поросли отделяют от материнской. По истечении нескольких недель, когда молодые побеги растут уже совершенно самостоятельно, их выкапывают и пересаживают.

Многие декоративные растения (бегония королевская, ирис, канна, ландыш майский, мята, купена, пион, сансевьеры и др.) размножают делением корневищ.

Корневища могут расти двумя способами. Например, у ириса садового верхушечная почка развивается в цветонос, а рост в горизонтальной плоскости осуществляется за счет боковой почки . В следующий сезон у этого образовавшегося бокового побега формируется собственная верхушечная почка, образующая цветонос, а растение продолжает расти горизонтально, закладывая новые боковые почки. В другом; случае, например у мяты, рост корневища осуществляется за счет продолжительного функционирования верхушечной и иногда боковых почек, которые обычно дают цветоносные побеги. Корневища разных растений могут отличаться и по другим признакам: корневище аспарагуса, например, дает очень незначительный ежегодный прирост, а корневище мяты характеризуется быстрым и продолжительным ростом, благодаря чему за сравнительно короткое время побеги распространяются на большой площади.

Черенкование – способ вегетативного размножения путем укоренения определенных частей растения. Черенок – это отделенный от материнского растения участок стебля с листьями и почками (реже корня или листа). Черенки могут быть:

- стеблевыми,

- корневыми,

- листовыми.

На приживаемость черенков оказывает влияние и качество среза : он должен быть очень ровный, гладкий. Поэтому черенки срезают острым инструментом, чтобы не было шероховатостей и рваных ран, которые способствуют развитию различных заболеваний. Затем черенки укореняют в песчаном субстрате, который насыпают слоем 4-5 см поверх питательной смеси в парники или пикировочные ящики в теплицах. Черенки высаживают наклонно, чтобы нижний срез находился в песке и не касался земли, а верхняя почка располагалась на уровне поверхности песка. При посадке черенков в парниках расстояние в рядах должно быть 3-5 см, а в междурядьях 5-8 см. В одном пикировочном ящике размешают до 100 черенков.

Время укоренения черенков разных растений неодинаково. Быстро укореняются (на 6-3 день) черенки герани, гвоздики, люпина, дельфиниума, мальвы, седума, флоксов Кустарники – розы, сирень, калина – укореняются на 20-24 день, а большинство хвойных растений – ель, пихта криптомерия, араукария – через 3-4 месяца после посадки и даже через 6 месяцев.

Листовыми черенками размножают глоксинию, фиалку, фикус, примулу, и др., У названных растений при укоренении листьев происходит образование придаточных корней и почки, из которой развивается стебель.

Отводки в отличие от стеблевых черенков представляют собой побеги, которые укореняют без отделения их от материнского растения. Поэтому процесс укоренения не представляет трудностей.

При размножении красиво цветущих кустарников (роза, сирень, гортензия, клематис, спирея и др.) применяют горизонтальные, вертикальные, дугообразные, воздушные отводки.

Горизонтальные отводки. В неглубокие бороздки укладывают молодые побеги, пришпиливают их и по мере роста побегов 2-4 раза за сезон окучивают.

Дугообразные отводки. После предварительного пришпиливания часть побега прикапывают.

Вертикальные отводки . Если срезать молодое дерево, появляется сильнорастущая пневая поросль. Когда побеги достигнут 8-10 см высоты, проводят первое окучивание (обязательно питательной землей на 2/3-3/4 их длины), второе – при длине побегов 15-18 см, третье, когда их длина достигнет 45-50 см. В конце сентября землю удаляют, срезают укоренившиеся побеги и сажают их в питомник или на постоянное место.

Воздушные отводки. Этим способом размножают юкку, аралию, рододендрон, драцену, столетник, эхеверию. Применяют этот способ в тех случаях, когда растение очень вытянулось и нужно уменьшить его высоту. На определенной высоте удаляют листья, а стволик обкладывают мхом Затем ниже образовавшейся корневой системы срезают стебель, и растение пересаживают в новый горшок.

Прививка заключается в перенесении части одного растения на другое и сращивании их, что позволяет сохранить сортовые особенности прививаемого растения. Размножают прививкой розы, сирень, азалии, кактусы.

Растение или часть его, на которое проводят прививку, называется подвоем , а прививаемая часть – привоем . Привоем может быть почка с небольшим отрезком коры и древесины (глазок или щиток или черенок. Существует очень много способов прививки (окулировка, прививка вприклад, прививка врасщеп и т.д.). Прививка – один из методов вегетативного размножения растений. Она состоит в пересадке почки или черенка – привоя – одного растения на другое, называемое подвоем. Прививка в цветоводстве применяется к розам, азалиям, кактусам, Камелиям, рододендронам, цитрусовым и некоторым другим растениям.

Размножение плетями, или усами. Земляника индийская, камнеломка (саксифрага), традесканция, хлорофитум, нефролепис и некоторые другие растения дают более или менее тонкие стелющиеся или свешивающиеся стебли, оканчивающиеся новыми маленькими растениями. Последние легко укореняются, развиваясь в самостоятельные растения.