"Аутичность (от греческого - "сам") - обозначает крайние формы нарушения контактов, уход от реальности в мир собственных переживаний". Такое определение аутизма дано в психологическом словаре.

Аутичные дети кажутся отрешенными, безразличными к окружающему. Зачастую они избегают прямого (глаза в глаза) взгляда, и даже если смотрят на человека в упор, то просто разглядывают отдельные части лица или детали одежды. Такие дети обычно стремятся уйти от контактов с окружающими людьми. Существует мнение, что у них отсутствует желание общаться, в отличие от тревожных детей, которые хотят и ждут контактов, но по какой-либо причине боятся вступить в общение.

Скачать:

Предварительный просмотр:

"Аутичность (от греческого - "сам") - обозначает крайние формы нарушения контактов, уход от реальности в мир собственных переживаний". Такое определение аутизма дано в психологическом словаре. Этот термин, впервые введенный швейцарским психиатром и психологом Э. Блейлером, обозначает целый комплекс психических и поведенческих расстройств.

Обычно выделяют три основные области, в которых аутизм проявляется особенно ярко: речь и коммуникация; социальное взаимодействие; воображение, эмоциональная сфера.

В качестве основных симптомов аутизма называют трудности в общении и социализации, неспособность установления эмоциональных связей, нарушение речевого развития, однако следует отметить, что для аутизма характерно аномальное развитие всех областей психики: интеллектуальной и эмоциональной сфер, восприятия, моторики, внимания, памяти, речи.

Несмотря на общность нарушений в психической сфере, аутизм проявляется в разных формах. В книге О. С. Никольской, Е. Р. Баенской, М. М. Либлинг "Аутичный ребенок: пути помощи" (М., 1997) приведены примеры различных подходов к классификации аутичных детей. Так, английский исследователь доктор Л. Винг разделила таких детей по их возможностям вступления в социальный контакт на "одиноких" (не вовлекающихся в общение), "пассивных" и "активных-но-нелепых". По ее мнению, прогноз социальной адаптации наиболее благоприятен для группы "пассивных" детей. Авторы книги предлагают в качестве основания классификации вырабатываемые аутичными детьми способы взаимодействия с миром и защиты от него и выделяют четыре основных формы проявления аутизма.

1. Полная отрешенность от происходящего. Дети с этой формой аутизма демонстрируют в раннем возрасте наибольший дискомфорт и нарушение активности, которые затем преодолевают, выстроив радикальную компенсаторную защиту: они полностью отказываются от активных контактов с внешним миром. Такие дети не откликаются на просьбы и ничего не просят сами, у них не формируется целенаправленное поведение. Они не используют речь, мимику и жесты. Это наиболее глубокая форма аутизма, проявляющаяся в полной отрешенности от происходящего вокруг.

2.

Активное отвержение.

Дети этой группы более активны и менее ранимы в контактах со средой, однако для них характерно неприятие большей части мира. Для таких детей важно строгое соблюдение сложившегося жесткого жизненного стереотипа, определенных ритуалов. Их должна окружать привычная обстановка, поэтому наиболее остро их проблемы проявляются с возрастом, когда становится необходимым

выйти за границы домашней жизни, общаться с новыми людьми. У них наблюдается множество двигательных стереотипов. Они могут пользоваться речью, однако их речевое развитие специфично: они усваивают,

прежде всего, речевые штампы, жестко связывая их с конкретной ситуацией. Для них характерен рубленый телеграфный стиль.

3.

Захваченность аутистическими интересами.

Дети этой группы отличаются конфликтностью, неумением учитывать интересы другого, поглощенностью одними и теми же занятиями и интересами. Это очень

"речевые" дети, они обладают большим словарным запасом, однако они говорят сложными, "книжными" фразами, их речь производит неестественно взрослое впечатление. Несмотря на интеллектуальную одаренность, у них нарушено мышление, они не чувствуют подтекста ситуации, им трудно воспринять одновременно несколько смысловых линий в происходящем.

4. Чрезвычайная трудность организации общения и взаимодействия. Центральная проблема детей этой группы - недостаточность возможностей в организации взаимодействия с другими людьми. Для этих детей характерны трудности в усвоении двигательных навыков, их речь бедна и грамматична, они могут теряться в простейших социальных ситуациях. Это наиболее легкий вариант аутизма.

По статистике, глубокий аутизм встречается только у одного ребенка из тысячи. В повседневной практике, в детском саду или в школе, мы, как правило, сталкиваемся с детьми, имеющими лишь отдельные аутистические признаки. Среди мальчиков аутизм встречается в 4-5 раз чаще, чем среди девочек.

Причины возникновения аутизма в настоящее время до конца не исследованы. Большинство авторов относят к ним нарушения внутриутробного развития и истощающие болезни раннего детства. У аутичных детей чаще обычного наблюдаются мозговые дисфункции, проявляются нарушения биохимического обмена. Аутизм нередко сочетается с другими психическими расстройствами.

Портрет аутичного ребенка.

Симптомы аутизма можно обнаружить уже в первые месяцы жизни ребенка. У аутичных детей нарушается "комплекс оживления", характерный для нормального развивающихся младенцев. Такой ребенок слабо реагирует на свет, на звук погремушки. Гораздо позднее своих сверстников он начинает узнавать мать. Но, даже узнав ее, он не тянется к ней, не улыбается, не реагирует на ее уход. Для него характерен отсутствующий, неподвижный взгляд "мимо", "сквозь" человека, он не откликается на свое имя.

Внимание аутичного ребенка может неожиданно и надолго привлечь какой-либо яркий предмет, однако также неожиданно ребенок может панически испугаться любого предмета: портрета на стене, собственных пальчиков. У такого младенца часто наблюдаются двигательные стереотипы: он может часами раскачиваться в коляске или в кроватке, однообразно размахивать руками, длительное время издавать одни и те же звуки.

И в более старшем возрасте аутичные дети кажутся отрешенными, безразличными к окружающему. Зачастую они избегают прямого (глаза в глаза) взгляда, и даже если смотрят на человека в упор, то просто разглядывают отдельные части лица или детали одежды. Такие дети обычно стремятся уйти от контактов с окружающими людьми. Существует мнение, что у них отсутствует желание общаться, в отличие от тревожных детей, которые хотят и ждут контактов, но по какой-либо причине боятся вступить в общение.

От коллективной игры аутичные дети отказываются, предпочитая индивидуальную игру в уединении. Причем они могут одержимо годами играть в одну и ту же игру, рисовать одни и те же рисунки. Например, 5-летний мальчик на просьбы взрослых нарисовать дерево, человечка, машинку долго и сосредоточенно работал карандашом, и всякий раз, закончив рисунок, говорил: "Лестница!" У некоторых детей игра отсутствует вовсе, и развитие задерживается на стадии элементарного манипулирования каким-либо предметом.

Аутичным детям свойственны стереотипные механические движения и действия. Например, ребенок может вместо умывания многократно поворачивать ручку крана то в одну, то в другую сторону или бесконечно включать и выключать свет. Иногда он подолгу совершает бесцельные однотипные движения телом: раскачивается, размахивает рукой, палкой или ударяет по мячу. В нашей практике ученик 2-го класса Андрюша М. в течение всего урока просто открывал и закрывал тетрадь, не слушая объяснений учителя и не выполняя заданий.

Дети с нарушениями в общении любят придерживаться определенных ритуалов, и малейшие изменения в их жизни или в режиме могут стать для них травмирующим фактором. Результатом таких изменений бывает "уход в себя" либо вспышка агрессии, выражающаяся в жестоком обращении с близкими, со сверстниками, животными, в стремлении крушить и ломать все кругом. Довольно часто наблюдаются вспышки самоагрессии, возникающей при малейшей неудаче. Причем находящиеся рядом взрослые часто не понимают причины взрыва ребенка, они, имея навык общения с обычными детьми, не всегда придают значения "пустякам", которые так важны для аутичного ребенка.

Пример.

4-летний Жора, собираясь вместе с другими детьми средней группы детского сада на прогулку, вдруг пронзительно закричал. Он бился в истерике, расшвыривал вокруг себя вещи, катался по полу. После каждой попытки взрослых, оказавшихся рядом и пытавшихся помочь ему, он с новой силой принимался визжать и биться головой об пол. Когда все дети ушли на прогулку, а у Жоры уже, видимо, не осталось сил, он немного успокоился. Опытный воспитатель стал "на ощупь" искать причину срыва. Глядя ему в глаза, начал перечислять все возможные детали, которые могли расстроить Жору. Воспитатель называл одну причину за другой, но мальчик оставался безучастным. Однако через какое-то время удалось привлечь его внимание: он оживился, когда воспитатель стал поправлять ему гольфы. Затем равнодушно, не сопротивляясь, но и без радости, он согласился идти на прогулку.

Подобная реакция аутичного ребенка может возникнуть на новую одежду, надетую мамой, на перестановку мебели, на присутствие незнакомого человека, на звук телевизора, на незнакомую мелодию, гул пылесоса.

Аутизму не всегда сопутствует снижение интеллекта. Практический (не связанный с речью) интеллект может даже превышать возрастную норму. Так, например, Даня К. (6 лет), отказавшись отвечать на какие-либо вопросы психолога при обследовании по методике Векслера, задания на определение невербального интеллекта ("Складывание фигур", "Лабиринт", "Последовательные картинки") выполнил блестяще и с явным желанием. Аутичные дети часто успешно работают с головоломками, кубиками, мозаиками, и эту склонность необходимо использовать для налаживания контактов с ними.

Иногда таким детям доставляет удовольствие коллекционировать разные предметы: камушки, бумажки, палочки. Аутисты могут быть парциально одаренными и проявлять успешность в отдельных областях: обладать абсолютным музыкальным слухом, отлично играть в шахматы, рисовать, считать. В любимом многими американском фильме "Человек дождя" актер Дастин Хоффман мастерски изобразил аутиста Реймонда, который блестяще отгадывал цифровые комбинации в казино.

Для аутичных детей свойственно отставание в развитии речи (хотя изредка встречаются и противоположные случаи). Важно отметить, что этот недостаток они даже и не пытаются компенсировать жестами, мимикой, в отличие от детей с задержкой речевого развития, но без нарушения общения. Если особых отклонений в развитии речи нет, ребенок все равно не использует ее в полной мере как средство коммуникации, ему трудно поддерживать разговор с другими людьми. Часто его речь представляет серию монологов, а в диалоговой речи (если она сформирована) присутствуют эхолалии (бессмысленные, необдуманные повторения услышанных фраз).

Если аутичный ребенок и владеет фразовой речью, в ней, как правило, отсутствует местоимение "Я". Понятие "Я" чуждо этим детям. Они говорят о себе во 2-м или в 3-м лице, как делают это окружающие по отношению к ним. Кроме того, их речи характерна фотографичность, неосмысленность. Поскольку механическая память у таких детей, как правило, хорошо развита, они надолго запоминают отдельные высказывания, иногда очень умные, взрослые, не соответствующие возрасту и уровню развития. Не вдумываясь в смысл, они автоматически повторяют понравившиеся им фразы, приводя в восторг и умиление родителей, уверенных в связи с этим в исключительной одаренности своего ребенка.

Аутичные дети, как правило, ни к кому не обращаются с прямыми вопросами, уклоняются от прямых ответов на вопросы, обращенные к ним (часто они их даже не слышат). У них могут быть нарушены интонация, ритм речи, они неверно ставят ударения в словах. Научить их говорить правильно довольно трудно, так как они не осознают необходимости этого.

Не воспринимая своего "Я", не чувствуя своего тела, его границ, дети с нарушением общения испытывают и определенные трудности при формировании навыков самообслуживания. Как правило, они позже других детей научаются одеваться, раздеваться, употреблять по назначению горшок. Причем многократный показ одного и того же действия не приводит к желаемому результату: ребенок не осваивает его.

К. С. Лебединская считает, что без своевременной диагностики и медико-педагогической помощи значительная часть этих детей становится необучаемой и не приспособленной к жизни вообще. И наоборот,

при раннем выявлении нарушения и своевременно проведенной коррекционной работе большинство аутичных детей можно подготовить к обучению, а нередко - и развить их потенциальные способности.

Как выявить аутичного ребенка.

Аутизм - это медицинский диагноз, и конечно же, ставить его имеет право только специалист. Поскольку зачастую аутичный ребенок обладает целым комплексом характерных поведенческих особенностей, то первоочередная задача - определить, какое же нарушение является ведущим в каждом конкретном случае. Ведь проводить коррекцию всех нарушений одновременно невозможно. Однако диагностика нарушений часто вызывает затруднения даже у специалистов.

Возможно, это связано с очень широким спектром проявлений аутизма, возможно - с недостаточной изученностью причин этого заболевания. И до тех пор, пока ученые не определят более точно, отчего возникает данный недуг, каждый раз при выявлении аутизма у детей, а значит, и при составлении коррекционной программы для каждого ребенка, будут возникать проблемы. У нас еще мало опыта такой работы, поскольку на практике мы обычно встречаемся лишь с детьми, обладающими отдельными чертами аутизма.

Однако перечисленные трудности не освобождают нас от выполнения сложной работы по выявлению аутичного ребенка в группе детского сада или в классе. Безусловно, диагноз должен ставить только врач. Задача же педагога - выявить такого ребенка, помочь ему адаптироваться в детском коллективе и направить к специалистам. В нашей практике были случаи, когда сравнительно "благополучные" аутичные дети попадали к врачу только перед поступлением в школу. Если бы педагоги заметили проблемы этих детей раньше и посоветовали родителям обратиться к специалистам, наверное, адаптация ребенка к школьному обучению проходила бы более гладко.

Поскольку в арсенале педагога, к сожалению, почти нет специальных разработок по выявлению аутичных детей, то лучшим помощником в такой работе будет личный опыт общения с детьми, терпение и умение наблюдать.

Основные направления работы по выявлению симптомов аутизма у ребенка помогут определить данные, приведенные в Таблице 1. Сравнительная характеристика развития нормальных и аутичных детей заимствована из книги бельгийских психологов К. Гилберта и Т. Питерса. Однако, на наш взгляд, эти данные не должны восприниматься слишком буквально. Это всего лишь схема, содержащая определенные ориентиры работы с детьми.

Таблица 1. Сравнительная характеристика развития детей в норме и при аутизме

Развитие речи

|

Развитие общения и игры

|

Развитие воображения

|

Как помочь аутичному ребенку.

Прежде чем начать разговор о коррекционной работе, необходимо сделать оговорку: так как в нашей практике дети с "классическим аутизмом" встречаются редко, но достаточно часто приходится взаимодействовать с детьми, которым присущи лишь отдельные аутистические черты, то и речь в дальнейшем будет идти именно о них. Мы расскажем о некоторых приемах работы с такими детьми. Эти приемы проверены на практике и дают хорошие результаты. Конечно, каждая встреча с аутичным ребенком поистине уникальна. Но, зная общие закономерности развития детей-аутистов и имея в копилке "набор" приемов для работы с ними, всегда можно подобрать ключик к ним, даже в самых сложных и непредсказуемых случаях.

Прежде всего, как и при работе с обычными детьми, надо "идти за ребенком", гибко подходить к построению и проведению каждого занятия. Кроме того, необходимо быть последовательным, действовать поэтапно, не форсируя событий, и помнить: работа с аутичным ребенком - тонкое, даже деликатное дело, требующее ощутимых временных затрат. По мнению К. Салиба, коллеги психотерапевта В. Оклендер, чтобы добиться положительных результатов в работе с таким ребенком, взрослый должен, прежде всего, проявить гибкость. Не надо заставлять его делать запланированное вами, лучше следовать за его интересами и стремлениями.

Вот как описывает случай из практики этого психолога В. Оклендер: "Шон (5лет) в полный рост стоял перед зеркалом, не обращая внимания на призывы поработать вместе над головоломкой. Тогда она подошла к нему сама, села возле зеркала, не говоря ни слова, и стала наблюдать за тем, как он, рассматривая себя в зеркало, ощупывал свое лицо. Она понимала, что он действительно созерцал себя. Внезапно он заметил, что в зеркале было также и ее отражение. Это удивило его и привело в восторг. В течение 20 минут К. Салиба не произнесла ни одного слова, не отдала ни одной команды. Потом она начала называть части его лица по мере того, как он показывал на них, глядя в зеркало, но промолчала, когда он дошел до рта. Он выжидательно глядел на нее в зеркало и потом выкрикнул: "Рот!"". Использование такого метода позволяет научить детей очень многому.

Коррекционная работа с любым ребенком, а с аутичным - тем более, будет более успешной, если ее проводить комплексно, группой специалистов: психиатром, невропатологом, психологом, логопедом, музыкальным работником и родителями. Но только при одном условии: работа специалистов и родителей должна проходить по одной программе.

Зная, какие лекарства и с какой целью прописаны ребенку, педагоги и психологи вместе с родителями могут целенаправленно наблюдать за ним, сообщать врачу о положительных или отрицательных изменениях в поведении ребенка, чтобы он при необходимости корректировал курс лечения.

Педагоги и психологи совместными усилиями добиваются общей цели: помочь ребенку адаптироваться к детскому саду или школе. Вместе они вырабатывает индивидуальную программу развития ребенка. Педагог ставит конкретные образовательные задачи, а психолог, опираясь на общие закономерности развития детей-аутистов, помогает решать возникающие проблемы. В процессе наблюдения за ребенком воспитатель или учитель могут проконсультироваться с психологом по возникающим вопросам. Например: "Как помочь ребенку избавиться от страхов?", "Как реагировать педагогу на вспышки агрессии и самоагрессии?"

Главная задача педагога - вовлечь ребенка в индивидуальную и совместную деятельность. С этой целью нужно применять в работе с ним как можно больше разнообразных форм взаимодействия, обогащая его эмоциональный и интеллектуальный опыт.

Для того чтобы понять, с чего начать коррекционную работу, необходимо определить ведущее направление: развитие речи; навыков социального взаимодействия; воображения. В свою очередь, выбор направления будет зависеть от потребностей конкретного ребенка. В одном случае необходимо в первую очередь обучить его навыкам самообслуживания, в другом - снизить уровень тревожности, провести работу по снятию страхов, налаживанию первичного контакта, созданию положительного эмоционального климата и комфортной психологической атмосферы для занятий. На первых этапах работы для педагога часто более важно сформировать у ребенка желание учиться, чем добиться усвоения учебного материала.

Аутичные дети видят смысл какой-либо деятельности только тогда, когда она четко заранее запрограммирована: дети должны знать, что делать в первую очередь, какую последовательность действий совершать, как закончить. Например, во время урока физкультуры им непонятно, зачем и как долго надо бегать по кругу. Но их деятельность будет более осмысленной, если в зале на полу разложить несколько игрушек и дать ребенку конкретное задание: каждый раз, пробегая мимо игрушек, брать одну из них и бросать в корзину. Когда все предметы будут собраны, перейти с бега на шаг и, пройдя еще один круг, сесть на скамейку. Таким образом, ребенок будет видеть план своих действий и станет более спокойным. Подобной осмысленности необходимо добиваться при выполнении любого задания. Ребенок всегда должен знать, зачем он будет выполнять то или иное действие.

С этой целью в помещении, где находится аутичный ребенок, можно разместить так называемые пооперационные карты, на которых в виде символов обозначена четкая последовательность действий. Так, схему, отражающую нужную последовательность действий ребенка при сборах на прогулку, можно нарисовать на шкафчике.

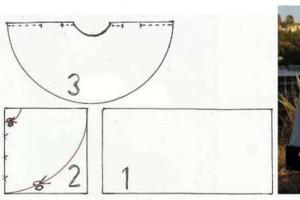

Образцами подобных карт являются, к примеру, инструкции по сбору игрушек из серии "Киндер-сюрприз". Мы приводим варианты таких пособий для организации различных видов деятельности и выполнения распорядка дня (рис. 1, 2).

Рис 1. Пооперационная карта "Обед".

Аутичные дети с удовольствием складывают мозаики и головоломки. Они доступны и понятны им. Работая по схеме, дети видят конечный результат, которого надо достичь.

Дети с нарушениями в общении любят заниматься коллекционированием, поэтому их можно и нужно привлекать к работе по сортировке предметов. Они могут стать неоценимыми помощниками воспитателя, в тех случаях, когда нужно, например, разложить карандаши по цвету, кубики по размеру, вырезанные шаблоны по форме. В школе можно привлекать таких детей к созданию и сортировке гербариев, коллекций камней, ракушек, фотографий. Они неплохо справляются с ведением ежедневных записей-наблюдений за животными в живом уголке (но не на первых стадиях работы).

Рис 2. Пооперационная карта "Собираемся на прогулку".

Аутичный ребенок плохо осознает свое тело. У него может быть нарушена пространственная ориентация. Поэтому полезно разместить в групповой комнате нескольких зеркал на уровне глаз ребенка. Время от времени воспитатель или учитель может привлекать внимание ребенка к его отражению. Этот прием, который уже был описан выше, дает положительные результаты.

Пример.

Андрюша М. учится во втором классе общеобразовательной школы. Ему повезло: учительница старается понять его и поддерживает малейшую инициативу по установлению контактов с окружающими. Андрюша даже иногда рассказывает стихи наизусть, правда один на один. В основном же в классный журнал проставляются оценки за письменные работы. Мальчик уже научился сидеть за партой в течение всего урока и выполнять некоторые задания учителя. Но при звуке звонка на перемену Андрей вздрагивает и начинает тонко и пронзительно плакать. Это и понятно: он совершенно не выносит, когда к нему прикасается кто-либо из сверстников, а на перемене этого не избежать. Десятиминутный перерыв превращается в кошмар и для Андрюши, и для учителя.

Но сегодня все было совсем иначе. Учительница, как только Андрей заплакал, подвела его к зеркалу. Мальчик продолжал плакать, но уже не так громко. Сначала он просто созерцал свое отражение, но потом, увидев скатывающуюся по щеке слезу, потрогал ее, посмотрел на мокрый палец, смахнул еще одну слезу, а потом придумал для себя игру: как только на лице появлялась очередная капля, он подхватывал ее и круговым движением размазывал по щеке. "Охота на слезы" продолжалась всю перемену. А к концу перерыва мальчик даже улыбался сквозь слезы.

На урок он отправился успокоенный. С тех пор Андрюша при звуке звонка на перемену не плакал, а вставал к зеркалу. Учительница, почувствовав возможности использования "волшебного стекла", во время перемен проводила этап за этапом коррекционную работу. Несколько недель спустя ребенок был готов общаться с педагогом и выполнять задания уже без посредства зеркала.

Лучше осознать свое тело аутичному ребенку поможет упражнение, которое успешно применяется в детских садах: положив ребенка на большой лист бумаги, педагог или дети из группы обводят контур его тела, а затем вместе, называя вслух части тела и предметы одежды, закрашивают этот контур.

Для развития тактильного, зрительно-тактильного, кинестетического восприятия можно использовать такие игры, как "Волшебный мешочек", "Угадай предмет". Полезно предложить детям складывать головоломки на ощупь, с закрытыми глазами (вместо головоломок можно использовать "Рамки Монтессори").

На первых этапах работы с аутичными детьми рекомендуется предлагать им игры с жесткой последовательностью действий и четкими правилами, а не сюжетно-ролевые, где необходима диалоговая речь. Для закрепления навыков каждую игру следует проиграть не один десяток раз, тогда она может стать своего рода ритуалом, которые так любят дети данной категории. Во время игры взрослый должен постоянно проговаривать свои действия и действия ребенка, четко обозначая словами все, что происходит с ними. При этом педагога не должно обескураживать то, что ребенок не проявляет ни малейшего интереса к словам. Не надо отчаиваться: многократное повторение одной и той же игры, одних и тех же слов принесет свои плоды - ребенок сможет включиться в общую деятельность.

Пример.

Даня никак не хотел принимать участие в групповой игре. Обычно он стоял возле детей, безразлично наблюдая за ними. И вот однажды, когда мы играли с ребятами в игру "Охота на тигров", Даня подошел к нам чуть ближе, чем обычно. А потом неожиданно для всех решительно встал в круг. Когда он был "пойман" водящим, мальчик молча вышел за круг и приготовился "водить", как это делали дети до него. А через несколько секунд Даня начал вслух считать до десяти! Это были первые за несколько месяцев пребывания ребенка в детском саду слова, которые он произнес при детях и при взрослом. До этого знаменательного дня мы были вынуждены общаться с ним при помощи карточек и знаков.

Для того чтобы помочь ребенку ориентироваться на рабочем месте, желательно сделать разметку на столе или парте: нарисовать контуры тетради или листа, линейки, ручки. Тогда ему легче будет привыкнуть к своей парте и осмыслить, что от него требуется.

Если ребенок работает в прописях, можно указывать в них стрелками направление движения руки. Аутичным детям рекомендуется давать графические задания, в которых требуется узнать и дорисовать какую-то деталь предмета, а не нарисовать его полностью.

Чтобы повысить мотивацию ребенка к обучению и вызвать потребность в диалоге, взрослый может на время проведения занятий с его согласия поменяться с ним ролями. Пусть ребенок попытается объяснить "непонятливому" взрослому, как выполнять то или иное задание. В этом случае он почувствует свою значимость (я - как большой!), будет понимать цель своих действий (чтобы взрослый "понял" объяснения и сделал все правильно), осознает, что только посредством речи можно наладить контакт с партнером.

Иногда аутичному ребенку необходима физическая помощь в организации действия: взрослый в буквальном смысле "работает" руками ребенка, пишет или рисует вместе с ним, держа один карандаш.

Нельзя забывать, что телесный контакт, а также упражнения на расслабление будут способствовать снижению уровня тревожности ребенка. Поэтому некоторые релаксационные игры, которые мы рекомендуем в статье "Тревожные дети" , будут полезны и в работе с аутичными детьми. Можно использовать с этой целью и пальчиковые игры.

Аутичным детям трудно осваивать любой новый вид деятельности, но они всегда стремятся выполнить все хорошо, поэтому на первых этапах работы надо подбирать такие задания, с которыми они обязательно справятся. Ваша помощь и ваша похвала помогут закрепить успех и повысить уверенность ребенка. Даже если реакция на ваши слова не проявляется внешне, доброжелательный тон и слова поддержки создадут положительную эмоциональную атмосферу, которая со временем поможет сделать ваше взаимодействие с ребенком более эффективным.

Аутичным детям свойственна психическая пресыщаемость, они быстро истощаются физически, поэтому для них необходим индивидуальный ритм работы, более частое переключение с одного вида деятельности на другой. Учитель начальной школы, который занимался с аутичным ребенком на дому, отмечал, что он может, не отвлекаясь, выполнять один вид деятельности не более 10 минут, хотя это, конечно, очень индивидуально. В детском саду эту проблему решить легко: ребенка не надо загружать непосильными для него заданиями. А в школе учителю следует заранее продумать и написать индивидуальные задания на карточках, которые он будет давать ребенку при малейших признаках усталости или недовольства с его стороны.

Для улучшения пространственно-временной ориентации аутичного ребенка необходима терпеливая работа педагога. Можно составить план группы, класса или всей школы с указанием расположения предметов; оформить распорядок дня, используя символы и рисунки. Однако недостаточно просто составить и повесить схемы, необходимо как можно чаще "путешествовать" с ребенком по ним, узнавая и называя предметы (на первых этапах, если ребенок не захочет повторять названия, воспитатель или учитель может делать это сам).

Как отмечалось выше, детям с аутизмом свойственны бесцельные монотонные движения, раскачивания. Отвлечь их от стереотипного ритма можно, используя эмоционально насыщенные ритмические игры и танцевальные движения.

Регулярные занятия будут способствовать уменьшению двигательных расстройств.

Если ребенок не принимает инструкций и правил, которые вы ему предлагаете, ни в коем случае не навязывайте их насильно. Лучше присмотритесь к тому, что и как хочет делать он сам, подыграйте ему, займитесь тем, что ему интересно. Это поможет наладить с ребенком контакт.

Психологи рекомендуют аутичным детям заниматься иностранными языками. Может быть, благодаря тому, что при их изучении педагоги используют большое количество схем и алгоритмов, детям бывает легче усваивать учебный материал.

Пример.

Грише поставлен диагноз "аутизм" уже несколько лет назад. Кроме того, у него наблюдаются серьезные отклонения в интеллектуальном развитии. Гриша с удовольствием занимается английским языком. При этом общение на родном, русском, языке дается ему с большим трудом. Он едва может односложно ответить на вопрос, обращенный к нему, а потребность самому вступить в диалог у него отсутствует вовсе. Однако иностранному языку Гриша обучается с интересом. За несколько месяцев он освоил алгоритм составления простых фраз. Ему нравится произносить их вслух. А еще его привлекает к занятиям то, что близкие люди стали проявлять заинтересованность и искреннее восхищение его достижениями.

Видимо, это позволило ему наконец-то почувствовать себя успешным и значимым для окружающих.

С аутичными детьми необходимо заниматься физическими упражнениями, так как подобные занятия помогают им лучше чувствовать свое тело, способствуют улучшению координации движений.

Рисование красками (кисточками, штампами и особенно пальцами) помогает детям снять излишнее мышечное напряжение. С этой целью полезна также работа с песком, глиной, пшеном, водой.

Работа с родителями аутичного ребенка.

Родители аутичных детей нередко обращаются за помощью к специалистам лишь после того, как отклонения в развитии и поведении ребенка становятся очевидными для всех. А до постановки окончательного диагноза иногда проходит еще не один год. Услышав страшное и незнакомое заключение, многие мамы и папы приходят в смятение. Обратившись же за разъяснениями к справочникам, они и вовсе отчаиваются, так как не находят не только ничего утешительного для себя, но и ответов на самые актуальные вопросы. В одних публикациях аутизм чуть ли не приравнивается к одаренности ребенка, в других - к шизофрении.

Кроме того, в некоторых статьях можно встретить мнение, что аутичные дети обычно появляются в семьях, где мама и папа - люди с развитым интеллектом, имеющие высокий социальный статус. И хотя подобная точка зрения уже давно отвергается специалистами, родители, случайно натолкнувшись в литературе на такую трактовку причин возникновения аутизма, долгие годы испытывают чувство вины перед ребенком и перед обществом.

А главное, услышав диагноз, многие мамы и папы ощущают себя бессильными и безоружными, так как не знают, чем можно помочь ребенку. Поэтому, работая с родителями этой категории детей, необходимо знакомить их с особенностями развития аутичных детей вообще и их ребенка в частности. Поняв, чем же конкретным отличается их ребенок от других, увидев его "сильные" и "слабые" стороны, мамы и папы могут совместно с психологом и педагогом определить уровень требований к нему, выбрать основные направления и формы работы.

Родители должны понять, как сложно жить их ребенку в этом мире, научиться терпеливо наблюдать за ним, замечая и интерпретируя вслух каждое его слово и каждый жест. Это поможет расширить внутренний мир маленького человека и подтолкнет его к необходимости выражать свои мысли, чувства и эмоции словами. Кроме того, родители должны понять, что их ребенок очень раним. Любое мимолетно сказанное взрослыми слово может стать причиной "эмоциональной бури". Именно поэтому родители должны быть очень осторожны и деликатны, общаясь с ребенком.

Внешне аутичный ребенок зачастую даже не реагирует на окружающих его людей, ведет себя так, будто он один или, в крайнем случае, находится "около" детей или взрослых, но не с ними. Такой ребенок не допускает в свой внутренний мир никого. Иногда только по случайной фразе, мгновенному движению или звуку можно догадаться о его переживаниях, желаниях и страхах. И конечно, воспитатель или учитель, даже самый добрый и чуткий, не всегда имеет возможность вести постоянное целенаправленное наблюдение за ребенком. Именно поэтому, чтобы лучше понять ребенка и оказать ему посильную помощь в адаптации к детскому коллективу, педагогу необходимо работать в тесном взаимодействии с родителями.

Установить эмоциональный контакт с ребенком и привить ему навыки социального поведения может помочь семейное чтение. Лучше всего читать, посадив ребенка на руки (тактильные ощущение будут способствовать укреплению контактов родителя с ребенком). Причем желательно медленное, поэтапное, тщательное, эмоционально насыщенное освоение художественных образов литературных героев. Лучше читать и обсуждать книгу не один раз. Это поможет ребенку научиться лучше понимать себя и других, а вновь образованные стереотипы общения снизят тревожность и повысят его уверенность в себе.

Если ребенок совсем мал, нужно как можно чаще брать его на руки, прижимать к себе, поглаживать его (даже если он сопротивляется этому на первых порах) и говорить ему ласковые слова.

Для укрепления контактов педагогов с родителями, для оказания более эффективной помощи ребенку желательно, чтобы его близкие как можно чаще посещали группу детского сада или класс, в который ходит ребенок. Так как для аутичного ребенка типичен страх изменения обстановки, отрыва от близких, желательно, чтобы в начале обучения в школе мама (или папа, бабушка, дедушка) находилась рядом с ребенком во время перемен, а в некоторых случаях и на уроке.

Родители для работы со своими детьми могут использовать индивидуальные игры, рекомендованные для педагогов.

Работая с аутичными детьми, педагоги и родители совместными усилиями могут развить их воображение, обучить эффективным способам общения со сверстниками, а значит, и адаптировать ребенка к условиям окружающего мира.

Как играть с аутичными детьми.

Работая с аутичными детьми, надо иметь в виду, что коррекционная работа будет продолжительной. Скорее всего, на первых этапах взаимодействия аутичный ребенок откажется от контакта с вами вовсе, а тем более не захочет вступать в групповую, а может быть, и в индивидуальную игру.

Составляя список игр для коррекционных занятий с аутичным ребенком, следует также помнить, что играть он с вами будет только в те из них, которые в наибольшей степени совпадут с его интересами. Поэтому, идя на занятия, вы должны быть готовы к гибким изменениям своих планов и иметь в запасе несколько игр, которые могут прийтись "по вкусу" вашему ученику.

Описание каждой игры начинается с формулировки целей ее проведения. Надеемся, что это поможет вам при отборе игр и учете интересов конкретного ребенка.

Наиболее сложные для аутичных детей игры - это коллективные игры, которые предполагают их включение во взаимодействие со сверстниками. Эти игры вы будете использовать, разумеется, после проведения индивидуальной подготовительной работы и, конечно, при желании самого ребенка.

Подвижные игры.

"Рукавички"

Цель: включение аутичных детей в групповую работу.

Для игры нужны вырезанные из бумаги рукавички, количество пар равно количеству пар участников игры. Ведущий раскидывает рукавички с одинаковым орнаментом, но не раскрашенным, по помещению. Дети разбредаются по залу. Отыскивают свою "пару", отходят в уголок и с помощью трех карандашей разного цвета стараются как можно быстрее раскрасить совершенно одинаковые рукавички.

Дети сразу видят и понимают целесообразность своих действий (ищут пару). Педагог наблюдает, как организуют совместную работу пары, как делят карандаши, как при этом договариваются. Проводить игру рекомендуется в два этапа. На первом этапе дети только ищут парную рукавичку. Проиграв подобным образом несколько раз, можно переходить ко второму этапу: найдя пару, участники игры раскрашивают парные рукавички.

"Щепки на реке"

Цель: создать спокойную, доверительную атмосферу.

Участники встают в два длинных ряда, один напротив другого. Расстояние между рядами должно быть больше вытянутой руки. Это все вместе - Вода одной реки.

По реке сейчас поплывут Щепки. Первый ребенок, первая Щепка, начинает движение. Он сам решит, как будет двигаться. Например, закроет глаза и поплывет прямо. А Вода плавно поможет руками Щепке найти дорогу. Возможно, щепка поплывет не прямо, а будет крутиться. Вода должна и этой щепке помочь найти дорогу. Может быть, Щепка, оставив глаза открытыми, будет двигаться хаотично или кругами. Вода должна и ей помочь. Когда Щепка проходит до конца Реки, она становится рядом с последним ребенком и ждет, пока не приплывет следующая, которая встает напротив первой. Тем самым они составляют Реку и постепенно удлиняют ее. Так, неспешно, Река будет блуждать по классу, пока все дети не проплывут по Реке, изображая Щепки.

Дети сами могут решить, как они в качестве "Щепок" будут "двигаться по Воде": медленно или быстро. Дети, которые будут Водой, должны потренироваться приостанавливать и направлять самые разные Щепки. Аутичному ребенку не обязательно быть в роли Щепки.

"Охота на тигров"

Цель: научить детей планировать свои действия во времени.

Группа участников встает в круг. Водящий выходит за круг, становится спиной к группе и начинает громко считать до 10. В это время участники передают друг другу маленького игрушечного тигра. После окончания счета тот, у кого находится тигр, вытягивая руки вперед, закрывает тигра ладошками. Остальные участники делают то же самое. Задача водящего - найти тигра.

Как правило, аутичным детям трудно сразу включиться в игру, поэтому сначала необходимо дать им возможность понаблюдать за ходом игры со стороны.

"Покажи нос"

Цель: помочь детям ощутить и осознать свое тело.

Раз, два, три, четыре, пять,

Начинаем мы играть.

Вы смотрите, не зевайте

И за мной все повторяйте,

Что я вам сейчас скажу

И при этом покажу.

Воспитатель, называя части своего тела, показывает их на себе, кладет на них руку. Дети повторяют за ним движения, показывая на себе на себе названные части тела.

Затем воспитатель начинает "путать" детей: называть одну часть тела, а показывать другую. Дети должны заметить это и не повторить неверные движения.

"Кто Я?"

Цель: развитие представлений и воображения ребенка.

Взрослый поочередно надевает на себя атрибуты представителей различных профессий (врач, артист, дирижер, дрессировщик, милиционер и т. д.). Ребенок должен отгадать, кто это был.

"Придумки"

Цель: научить детей распознавать различные эмоции.

Взрослый просит ребенка придумать небольшой рассказ, ориентируясь на картинки. Он говорит: "Я начну придумывать историю, а ты продолжишь ее. К этой истории у нас уже нарисованы картинки. Например, Таня вышла во двор гулять. Она взяла мяч. Настроение у нее было вот такое (педагог показывает на карточку

№ 1...). Как ты думаешь, что произошло?" "Затем Таня..." (педагог показывает карточку № 2....) и т. д.

(рис. 3).

Рисунок 3. Наглядный материал к игре "Придумки".

"Покажи по-разному"

Цель: научить детей распознавать и показывать различные ощущения и действия, ознакомить их со словами-антонимами.

I этап игры.

Взрослый говорит:

Вот я захожу в ворота высокие (и сопровождает свои слова показом), а вот я захожу в ворота... (взрослый пригибается). Какие? (Ребенок должен назвать антоним к слову "высокие".)

Я несу легкий пакет (показывает), а теперь я несу (показывает)... Какой пакет?

Я перехожу широкую реку (показывает), а вот я перепрыгиваю через ручей (показывает)... Какой?

Я иду медленно, а вот я иду... Как?

Я гуляю, мне жарко. Но вот подул ветер, и мне...

Я смотрю грустный спектакль. А теперь смотрю...

II этап игры.

Все действия выполняет ребенок, а взрослый комментирует или устанавливает правила игры, например: "Если я скажу, что ворота высокие, то ты идешь, как обычно, а если я скажу, что ворота низкие, то ты пригибаешься, и т. д.

"Солнечный зайчик"

Цель: развитие внимания и умения ориентироваться в пространстве.

"К нам в гости пришел Солнечный зайчик. Найди, где он находится. (Педагог включает фонарик и светит им на стенку.) А теперь зайчик будет двигаться. Запомни, как он двигался, и нарисуй его путь". Ребенок следит взглядом за движением светового пятна, а затем зарисовывает траекторию пути зайчика на бумаге (рис. 4).

Вместо фонарика можно использовать лазерную указку, а в солнечный день - зеркальце.

При обсуждении абилитационной работы с детьми, страдающими РДА, часто подчеркивается актуальность комплексного подхода. Такой подход включает в себя не только медицинское сопровождение, индивидуальные и групповые формы дефектологической, психологической и логопедической коррекции ребенка, но и работу с семьей. При этом нередко основной акцент ставится на обучении родителей более продуктивным способам взаимодействия с ребенком, структурированию домашней среды, правильному выполнению домашних заданий и пр. В то же время, очевидно, что родителям необходима так же помощь иного рода: работа с душевными переживаниями (страхом, виной, стыдом), тревогой, связанной с будущим ребенка и с их собственными жизненными перспективами. В Европе и США уже давно уделяется особое внимание данному вопросу, в работу с аутичными детьми, практически всегда включается и помощь родителям со стороны социальных и психологических служб.

На консультации к врачам и психологам приходят самые разные семьи с аутичными детьми, отличающиеся и по социальному уровню, и по уровню образования и личностным особенностям ее членов, с разной степенью выраженности симптомов болезни ребенка. Некоторые из них только недавно узнали диагноз ребенка, кто-то, впервые пережив психоз сына или дочери, пребывает в растерянности и не до конца понимает значение происходящего, другие уже смогли проделать «работу горя» и способны самостоятельно спланировать весь спектр необходимых абилитационных мер. При этом острота кризиса не всегда напрямую зависит от того, сколько времени прошло с постановки диагноза. Как правило, особенности поведения ребенка, которые вынудили родителей обратиться за помощью к психиатру (эмоциональные особенности, негативизм ребенка, стереотипии, постоянная потребность в поддержании строгого порядка, наряду с трудностями коммуникации и пр.) уже сформировали «особый» тревожный фон. Обвинения окружающих в «плохом воспитании», непонимание особенностей ребенка ведут к резкому снижению самооценки, чувству вины, стыда и беспомощности у родителей. Но и после постановки медицинского диагноза, появление такой «определенности» отнюдь не всегда вызывает облегчение. Растерянность, шок, отсутствие четких представлений о будущем не способствуют быстрому принятию мер по организации необходимой помощи ребенку и созданию адекватной домашней среды. Длительность периода выхода из кризиса связана со многими причинами (включая личностные особенности родителей). Но, часто для совершенно разных людей общим местом является необходимость справиться со своим страхом, трудности, связанные с принятием ситуации, пониманием особенностей ребенка, социальной изоляцией, изменением расстановок внутри семьи и пр.

Важным моментом, фактором, обуславливающим различия преодоления этого кризиса, являются личностные особенности самих родителей, их собственный ранний опыт и система индивидуальных психологических защит. Нарушения в развитии ребенка могут актуализировать собственную раннюю травматизацию матери или отца, такое наслоение, в свою очередь, может привести к большей выраженности родительской депрессии и к меньшей способности к адекватным ситуации изменениям. Стоит отметить, что даже успешное преодоление этого первого кризиса не предотвращает родителей от постоянных негативных переживаний, связанных с ростом ребенка: необходимостью смены специализированных учреждений (дет.сад, школа и т.д.), модификациями симптомов, возможных регрессов, началом пубертата и т.д. в течение всей жизни.

Нередко переживания острого кризиса после постановки диагноза схожи с симптомами посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) и переживанием горя, утраты: разрушение прежних представлений о ребенке, о себе, об окружающем мире и своем месте в нем, крах представлений о будущем, чувство вины и беспомощности. Многие родители проходят через те же фазы: шока, отрицания, гнева, пересмотра ценностей и т.д. Некоторые семьи застревают в состоянии «хронического горя». В этих случаях, для максимально продуктивной помощи ребенку, включение в абилитационную работу психологического сопровождения родителей становится остро необходимым.

Современные отечественные и зарубежные исследования индивидуальных особенностей родителей аутичных детей приводят различные, часто противоречащие друг другу, результаты. Спектр «диагнозов» одного или обоих родителей расстилается от «белого» (бессимптомного) психоза, патологии развития ЭГО до нарциссического и шизоидного расстройств личности. На практике же мы чаще всего сталкиваемся не столько с одинаковыми психотипами отцов и матерей, сколько со схожими проявлениями защитных механизмов против тревоги, связанной с состоянием ребенка.

Часто, при разных личностных структурах и индивидуальных особенностях матерей и отцов мы можем наблюдать противоречивое, двойственное отношение к ребенку, образ ребенка у родителя порой не соответствует реальности и пр., все это по сути является «побочным продуктом» действия внутренних защит по совладанию с травмирующей ситуацией. Понимание природы этих переживаний, драмы, происходящей в семье больного ребенка, поможет специалисту отойти от ригидной установки «больной ребенок - ужасные родители», суметь установить рабочий альянс с родителями, увидеть в них партнеров, а не помеху.

Анализ литературы показал, что в качестве основных методов работы с родителями, как правило, выделяют следующие:

· отдельные консультации родителей со специалистом, работающим с ребенком (как правило, несколько консультаций в начале работы с ребенком и далее раз в один или два месяца);

· совместные семейные консультации (могут быть и в присутствии ребенка) на дому или в специализированном учреждении;

· психологическое сопровождение (многократные консультации) специалиста, не работающего с ребенком;

· обучающие программы;

· поддерживающие группы встреч;

· индивидуальная или групповая психотерапия.

В каждом отдельном случае выбирается наиболее подходящий способ (или несколько) оказания помощи.

При этом консультирование родителей детей, находящихся на психотерапевтическом лечении или специальной педагогической коррекции занимает особую нишу. В качестве основного отличия от психотерапевтического процесса родителя многие авторы выделяют первичную ориентацию на интересы и нужды ребенка, цель такого консультирования - создание благоприятных условий для развития ребенка, а не лечение родителей.

В англоязычной литературе (независимо от вида проблемы ребенка), посвященной данному вопросу, описывается широкий спектр целей и направлений работы. Так, Сандлер, Кеннеди и Тайсон, в качестве функции консультирования родителей выделяют постоянную эмоциональную и практическую поддержку в ходе лечения ребенка, особым вниманием к поддержке самооценки родителя. Многие авторы (Арнольд, Вайсберг) делают основной акцент на совокупности поддерживающей и просветительской работы в целях мобилизации изменений домашней среды, улучшения функционирования родителей, изменений представлений о ребенке (на более реалистичные).

М. Четик так же выделяет две общие категории в консультировании родителей:

1. Проблемы, касающиеся эмоционального баланса в семье.

1) работа с главными трудностями каждого из родителя, которые могут влиять на его или ее способности выполнять родительские обязанности;

2) работа с различными стилями обращения родителей с детьми,

3) работа со стрессами, связанными с прохождением ребенком лечения.

2. Проблемы, которые, в первую очередь, касаются ребенка-пациента.

1) получение от родителей достоверной актуальной информации о ребенке и событиях, происходящих в семье;

2) общее информирование родителей о развитии и внутренней эмоциональной жизни ребенка;

3) обеспечение конкретного понимания родителями симптомов или происходящих изменений в поведении ребенка;

4) прояснение, как собственных проблемных взаимодействий родителей, так и их взаимодействий с ребенком.

При этом автор подчеркивает важность не только осознания собственных аспектов личности родителей и их влияния на развитие ребенка, но и понимания внутренней жизни самого ребенка. Кроме этого, М.Четик вводит понятие «переноса родительских функций»: для родителей, которые из-за нарушений раннего периода их собственной жизни, сами нуждаются в родительской опеке со стороны психолога, специалист, ведущий консультации должен сам функционировать для взрослого как «хороший» родитель. Такой позитивный опыт безоценочного принятия и заботы проводит родителя к освобождению внутреннего напряжения, разрядке, что позволяет ему улучшить собственное функционирование в качестве родителя.

Д.Узель (а так же О.Маратос и А Александридис) в консультировании родителей выделяет важный момент, связанный с особенностями поведения аутичного ребенка. Это «распознавание» или «расшифровка» его симптомов и эмоциональных состояний. Часто мы наблюдаем, крайние позиции в отношении к поведению ребенка. Одни родители все поведение ребенка списывают на проявления болезни, оставляя без внимания проявления его собственных потребностей, другие, напротив, игнорируя особую сензитивность сына или дочери, воспринимают его страхи или негативизм как действия «назло». Помощь в понимании того, что стоит за негативизмом или истерикой ребенка, как правило, помогает родителю преодолеть барьер в общении с ним, снимает чрезмерное напряжение, вызванное растерянностью и беспомощностью. В то же время эти авторы подчеркивают значимость партнерского включения родителей в коррекционный процесс, налаживание устойчивого рабочего альянса, особое внимание не только к эмоциональным состояниям ребенка, но и родителя (например, «парадоксальной родительской депрессией» в ситуации выраженной положительной динамики в состоянии ребенка).

Итак, в целом, в качестве основных практических моментов в консультировании родителей детей с РДА можно выделить следующие:

1. Оказание поддержки.

Очень важно, чтобы родители смогли почувствовать, что их готовы выслушать и понять, оказать поддержку в желании помочь своему ребенку. Поэтому уже на первой встрече желательно сказать родителям: «… хорошо, что Вы пришли, чтобы таким образом что-то сделать для Вашего ребенка»; «…я понимаю Ваше беспокойство (или раздражение) по поводу Вашего ребенка». Возможность поговорить о своих переживаниях при отсутствии негативной критики дает возможность почувствовать облегчение, что, в свою очередь, ведет к снижению напряжения в контакте с ребенком. Важно помнить, что многое из поведения родителей, что вызывает раздражение и недоумение у специалистов, является продуктом работы внутренних защит от тревоги, связанной с данной ситуацией, т.е. того, что защищает личность родителя от разрушения. Уважение и принятие личности родителя, позволяет создать ситуацию доверия и безопасности.

Положительное подкрепление должно иметь приоритет по отношению к критике негативного, необходимо хвалить родителей и поддерживать то, что они делают хорошо. Это не означает, что мы должны хвалить отцов и матерей за явные ошибки во взаимодействии с ребенком, но в каждом отдельном случае, можно наблюдать те аспекты отношений, в которых родители «достаточно хороши». Повышение родительской самооценки, позволяет сформироваться видению новых альтернатив в отношении к ребенку, отойти от привычных способов взаимодействия и застревании на какой-то одной позиции (абсолютного самопожертвования, борца против всех или «плохой матери»). В этом аспекте важно, чтобы специалист, проводящий консультации, имел внутренние позитивные установки по отношению к родителям. Трансляция чувства вины (даже бессознательная) может вызвать совершенно обратный от ожидаемого эффект от консультации.

Как упоминалось выше, нарушения развития ребенка, проблемы его социальной адаптации и пр. часто вызывают разные противоречивые чувства. И если чувство вины часто становится «двигателем» и стимулятором для активности в направлении поиска способов помощи ребенка, то стыд чаще всего является тем, что тормозит такую активность. Для таких людей болезнь ребенка может восприниматься как что-то постыдное, обнаруживающее их собственную ущербность, то, что им так важно скрыть. В этом случае, матери и отцы приходят на консультации уже готовые услышать обвинения и осуждения со стороны специалистов (и не важно стоят ли за этим проективные механизмы или что-то другое) и защищать себя. Наличие у специалиста ригидной установки «несчастный ребенок - ужасные родители» и бессознательная конкуренция с родителями могут вызвать еще большее напряжение в контакте с ними, вплоть до отказа семьи водить ребенка на занятия.

2. Контейнирование

Близкая к идее «переноса родительских функций» Четика, концепция контейнирования в психоаналитической парадигме, при использовании в консультативном процессе, заключается в предоставлении родителю себя (собственного мыслительного пространства психолога (психиатра)) в качестве контейнера для таких душевных содержаний, как тревога, страхи, агрессия и пр. Репрезентация этих переживаний в мыслительном пространстве, позволяет их распознать, понять внутренние конфликты, возможные их решения, сформировать более зрелые защиты.

В семьях с детьми, с нарушениями развития, нередко наблюдается «дефицит» именно такого взаимодействия в диаде мать-ребенок еще на уровне прародительской семьи. Получение собственного опыта контейнирования во взаимодействии с консультантом, научение переводить собственные переживания в мысленные репрезентации (т.е. стать «контейнером» для самого себя), позволяет родителю по новому воспринимать аффективные проявления своего ребенка и «передать» этот опыт ему. Еще раз повторюсь, что такая работа не показана всем без исключений родителям аутичных детей. Необходимость перехода к такой работе будет продиктована особенностями индивидуального раннего опыта матери или отца, не заметить которые в процессе консультирования будет невозможно. В то же время, важно помнить, что консультирование не ставит целью решение глубинных личностных проблем родителей и ориентируется, в первую очередь, на интересы и нужды ребенка. При необходимости перейти к более глубокой проработке проблем родителей имеет смысл рекомендовать им обратиться к психотерапевту.

3. Особенности взаимодействия с ребенком.

Имеется в виду работа по изменению привычных паттернов взаимодействия с ребенком. Для этого часто бывает необходимо выявление и обсуждение главных трудностей каждого из родителя, влияющих на его или ее способности выполнять родительские обязанности, а так же работа с различными стилями обращения родителей с детьми. Нередко эти привычные паттерны даже не осознаются, ярким примером этого является использование матерями местоимения «мы», в ситуации, когда речь идет только о ребенке («мы описались», «мы кричим в метро» и пр.). Целью этой работы является перевод в сознание неосознаваемых проявлений чрезмерного симбиоза, гиперопеки и пр., что позволит в большей степени контролировать их на поведенческом уровне.

4. Обучение и разъяснения по поводу заболевания и симптомов.

Многие книги и статьи, посвященные аутизму, оказываются слишком сложными для восприятия родителей. Старый миф о том, что родители аутичных детей, как правило, высокоинтеллектуальные люди с техническим образованием, на практике подтверждается отнюдь не всегда. В связи с чем, при консультировании отцов и матерей важно вести и просветительскую работу. Не стоит вдаваться в длительные лекции о природе и вопросах генеза аутизма, важнее помочь родителям понять те поведенческие проявления ребенка, которые вызывают у них наибольшую растерянность и тревогу.

В самом начале работы с ребенком, особенно с малышом до 4 лет, наиболее продуктивной формой может быть работа в диаде мать (или человек, выполняющий материнские функции) – ребенок. Обучение родителей техникам присоединения, отзеркаливания, совместным играм и пр. в форме тренинга, при поддерживающей, позитивной позиции специалиста в большей степени, чем индивидуальные занятия способствуют положительной динамике. Перенос этого опыта в домашнюю среду позволяет всей семье включиться в «работу» с ребенком.

В ситуации, когда для ребенка выбирается когнитивно-бихевиоральный коррекционный подход, тренинг родителей (например, по системе АВА) является необходимым условием успешных результатов.

Тренинги и образовательные лекции могут проводиться и в групповой форме. В комфортной и безопасной обстановке, родители смогут обмениваться собственным опытом, получить поддержку и по-новому увидеть достижения своего ребенка.

В данной статье уже неоднократно упоминалась важность установки специалиста, работающего с родителями аутичного ребенка. На этом вопросе хотелось бы остановиться более подробно.

Влияние семьи на развитие ребенка давно уже не ставится под сомнение, скорее наоборот. Коммерческий пример социального значения этого феномена мы можем наблюдать в огромном количестве литературы, посвященной «правилам» ухода и воспитания ребенка. Спрос на подобные издания, очевидно, является не только показателем стремления покупателей быть «хорошими родителями», но и свидетельством значительной тревоги по поводу собственной компетенции в этом вопросе. Такая ответственность носит порой гипертрофированный характер, все негативное, что происходит в жизни человека, сводится к нерадивости его родителей. Стоит ли удивляться, когда в особенностях развития ребенка (особенно при искаженном типе дизонтогенеза) главными виновниками видят матерей и отцов.

При этом подобное отношение мы можем наблюдать не только у людей, не имеющих отношение к данной сфере, но и у многих даже «продвинутых» специалистов. Как известно, значительную роль в понимании процессов развития ребенка сыграли труды психоаналитиков (М.Кляйн, Д.Винникота, Малер и др.). Революционные для того времени открытия в области становления детской психики, которые способствовали пониманию особенностей формирования личности и ее нарушений, выделяя важное значение внутреннему (воображаемому или фантазийному) миру взаимодействия Я и Другие (Ребенок и Мать), до сих пор могут восприниматься буквально (как отражение реальных отношений). В этом случае, «плохая грудь» М.Кляйн или «недостаточно хорошая мать» Винникота автоматически видится в любой матери ребенка с нарушениями развития, как главной виновницы патологии.

Существенную роль родителей, в первую очередь матери, наряду с конституциональным фактором, в формировании патологии аутичного ребенка выделял еще Каннер (не будучи психоаналитиком) в своем первом описании детского аутизма и, несмотря на последующее изменение этой точки зрения самого «открывателя» синдрома РДА, это убеждение надолго укоренилась в умах.

Поиск причины заболевания нередко сводится к поиску объекта приписывания вины за его наличие. И хотя, научные исследования давно уже не оставили никаких причин для сомнения в ведущей роли врожденных особенностей («конституционального фактора») в развитии таких заболеваний, и эту точку зрения разделяют не только психиатры, но и практически все психологические и психотерапевтические направления, развитие представлений о сути проявляемых симптомов, снова возвращают нас к вопросу о вине родителей. Как писал Д.Узель, «открытие того факта, что аутичные дети страдают от разлитой тревоги и очень редко испытывают ощущение собственной внутренней безопасности, так преломилось в сознании некоторых практиков, что они стали видеть в родителях основной источник тревожности ребенка и причину его трудностей».

Все это изначально приводит к формированию определенных установок и у специалистов, работающих с аутичными детьми и у самих родителей.

Конечно, здесь не идет речь об отрицании значимости связи «Мать-дитя» в развитии ребенка и родительской роли в становлении личности, важно понимать наличие данного «виновного» акцента, создающего большое напряжение в общении с родителями и препятствующему продуктивному контакту с ними.

Как уже упоминалось, необходимость обратиться за помощью к специалистам уже изначально для большинства родителей является фрустрирующей, стучась в ваш кабинет, они уже вовлечены в перенос (специалист является родительской фигурой, к которой они, как «маленькие» вынуждены обращаться за помощью). Часто мы с самых первых минут наблюдаем выражения бессознательных фантазий и тревог матерей и отцов.

Кроме этого важно помнить, что если в работе с детьми специалисты (и психиатры, и психологи, и педагоги) подвержены «опасности» значительного регресса, связанного с бессознательной идентификацией с ребенком, и очень важно отслеживать собственные эмоциональные реакции и переживания, то в работе с детьми с психической патологией такой риск значительно увеличивается. В этом случае вопросам переноса и контрпереноса должно уделяться особое внимание. Нередко менторский тон и неприятие у самих специалистов связан не столько с чувством своего профессионального превосходства над родителями, сколько с негативным переносом собственных родительских фигур. Таким образом, мы получаем «кучу-малу» из проекций и переносов родителей и специалистов, нередко приводящую к конфликтным ситуациям, и мешающую оказанию помощи ребенку.

Для избежания таких «наслоений» во многих западных странах (например, в США и Великобритании) принято специальное обучение и прохождение собственной индивидуальной психотерапии специалистами (психологами, психотерапевтами, социальными работниками), работающими с родителями детей.

Специальная профессиональная подготовка и собственная психотерапия являются не только важным фактором, определяющим успешность такой работы, но и определенным средством «психогигиены» самого специалиста. Кроме этого, учитывая особую эмоциональную нагрузку (как при работе с пациентами в состоянии хронического горя) важным моментом является возможность обсуждения практических случаев в супервизорских группах или собраниях коллег. Такая коллегиальная работа с одной стороны, помогает посмотреть на собственную практическую деятельность как бы со стороны, осознать смысл собственных чувств и переживаний в ходе консультаций, а так же обсудить возможные способы помощи семье и ребенку, включения дополнительных средств или внесения изменений в коррекционную программу ребенка в связи с факторами, связанными с его родителями.

4.1. Что такое агрессивность?

Слово "агрессия" произошло от латинского "aggressio", что означает "нападение", "приступ". В русский язык сначала попало прилагательное "агрессивный", которое впервые встречается в работах Чернышевского, затем пришло существительно "агрессия". Оно появилось в словарях в начале нашего столетия. И последним из этой группы терминов вошло в употребление слово "агрессор", которое означает "зачинщик, тот, кто нападает".

Если открыть психологический словарь, то в нем можно найти такое определение данному термину: "Агрессия" - это мотивированное деструктивное поведение, противоречащее нормам, правилам сосуществования людей в обществе, наносящее вред объектам нападения (одушевленным и неодушевленным), приносящее физический ущерб людям (отрицательные переживания, состояние напряженности, страха, подавленности и т. п.)

Каковы же причины появления агрессии у детей? Причины могут быть самыми разнообразными. Некоторые соматические заболевания или заболевания головного мозга могут способствовать проявлению агрессивных качеств. Огромную роль играет воспитание в семье, причем с первых дней жизни ребенка. Социолог Мид доказала, что в тех случаях, когда ребенка резко отлучают от груди матери и общение с матерью сводят к минимуму, у детей формируются такие качества. как тревожность, подозрительность, жестокость, агрессивность, эгоизм. И наооборот, где в общении с ребенком присутствует мягкость, ребенок окружен заботой и вниманием, там эти качества у детей не вырабатываются.

На становление агрессивного поведения также влияет характер наказаний, которые чаще выбирают родители в ответ на проявление гнева своего чада. В таких ситуациях родители могут применять два полярных метода воздействия - либо снисходительность, либо строгость. Так вот, агрессивные дети одинаково часто встречаются и у слишком "мягких" родителей и чрезмерно строгих.

Исследования показали, что родители, которые очень резко подавляют агрессивность у своих детей, вопреки их ожиданиям не устраняют это качество, а напротив, взращивают его, воспитывая в своем сыне или дочери чрезмерную агрессивность, которая будет проявляться даже в зрелые годы.

Если родители не обращают внимания на агрессивные вспышки своего ребенка и такое поведение каждый раз остается ими "не замеченным", то ребенок начинает понимать, что он ведет себя дозволенным образом, и его единичные сильные вспышки гнева незаметно перерастают в привычку действовать агрессивно.

И только родителям, которые умеют находить разумный компромисс, удается научить своих детей справляться с агрессией. Эти данные приведены в книге Фурманова "Агрессивность".

4.2 Портрет агрессивного ребенка.

Почти в каждой группе детского сада встречается хотя бы один ребенок с признаками агрессивного поведения. Он нападает на остальных детей, обзывает и бьет их, отбирает и ломает игрушки, намеренно употребляет грубые выражения, одним словом становится "грозой" всего детского коллектива и источником огорчений воспитателей и, конечно же, родителей. Этого ребенка, ершистого, драчливого, грубого очень трудно "принять" таким, какой он есть, а еще труднее понять.

Однако, агрессивный ребенок, как и любой другой, тоже нуждается в ласке и помощи взрослых, потому что агрессия - это прежде всего отражение его внутреннего дискомфорта, неумения адекватно реагировать на происходящие вокруг него события.

Агрессивный ребенок очень часто ощущает себя отверженным, никому не нужным. Неправильный стиль воспитания родителей, будь то жестокое обращение или безучастное отношение, вселяют в душу ребенка чувство, что его не любят. "Как стать любимым и нужным" - вот главная и неразрешимая проблема, стоящая перед человеком, которому зачастую всего 4-6 лет. Ребенок ищет способы привлечь внимание взрослых и сверстников, а как это сделать не знает.

Вот так описывает Кряжева И.Л. поведение этих детей: агрессивный ребенок, используя любую возможность, чтобы толкать, бить, ломать..., стремится разозлить маму, воспитателя, сверстников. Он "не успокаивается до тех пор, пока взрослые не взорвутся, а дети не вступят в драку". Нам, родителям и воспитателям, не всегда понятно чего добивается ребенок и почему он это делает, если заранее знает, что со стороны детей он может получить отпор, а со стороны взрослых - наказание. А ведь в действительности это порой лишь отчаянная попытка завоевать свое "место под солнцем." Ребенок не имеет представления, как другим способом можно бороться за выживание в этом странном и жестоком мире.

Наблюдая за такими детьми, воспитатель может заметить, что они очень часто подозрительны и настороженны, любят сваливать вину на других. Например, играя во время прогулки в песочнице, двое детей подготовительной группы подрались. Рома Б. ударил Сашу К. совком. На вопрос воспитателя, почему он это сделал. Рома искренне ответил: "У Саши в руках была лопата, и я очень боялся, что он ударит меня". По словам воспитателя, Саша К. не проявлял никаких намерений обидеть или ударить Рому, но Рома воспринял ситуацию именно как угрожающую.

Агрессивные дети часто не могут сами оценить свою агрессивность. Они не замечают, что вселяют в окружающих страх и беспокойство, им, напротив, кажется, что весь мир хочет обидеть именно их. Таким образом, получается замкнутый круг: агрессивные дети боятся и ненавидят окружающих, а те, в свою очередь, боятся их.

Эмоциональный мир агрессивных детей недостаточно богат, в палитре их чувств, в основном, преобладают мрачные тона, а количество реакций на даже стандартные ситуации очень ограничено. Чаще всего это защитные реакции. К тому же, дети не могут посмотреть на себя со стороны и адекватно оценить свое поведение.

Крометого, агрессивный ребенок имеет низкий уровень эмпатии. Эмпатия - это умение чувствовать состояния другого человека, умение вставать на его позицию. Агрессивных же детей чаще всего не волнуют страдания окружающих, они не понимают, как другим может быть плохо.

Аутизм - что это за болезнь?Трудно оставаться равнодушным, наблюдая за тем, как ребенок болен аутизмом пытается адаптироваться в скоротечном современном мире. Хотя формы подобных расстройств варьируют от легких до тяжелых, многие больные этой болезнью проявляют исключительные способности к музыке или других видов искусств. Стоит их немного поддержать и адаптация их в обществе станет вполне реальной.

Аутизм не является результатом плохого воспитания. Аутизм - это расстройство, возникающее вследствие нарушения развития мозга и характеризующееся отклонениями в социальном взаимодействии и общении, а также стереотипностью в поведении и интересах. Все указанные признаки появляются в возрасте до 3 лет.

В отличие от всех других детей с психофизическими нарушениями и без них, аутичный ребенок не идет навстречу другому человеку и не радуется, когда любой, ребенок или взрослый, хочет, например, играть вместе с ней.

Наиболее типичные симптомы аутизма

- Недостаточное развитие языка, отсутствие речи. У детей раннего возраста, как правило, наблюдаются нарушения зрения, речи (им трудно говорить), они чрезмерно застенчивы, часто повторяют одни и те же слова по несколько раз подряд. Ребенок не понимает речь других людей, сама не стремится разговаривать, общаться с другими людьми, даже матерью. В речи ребенка, в основном, присутствуют ехолалии, ребенок иногда повторяет обрывки элементов речи, которые она услышала от других людей или по телевизору. Ребенок не понимает сложных языковых конструкций. Ребенок с аутизмом понимает только односложные слова-команды: «Ешь», «Сядь». Ребенок не может абстрактно мыслить, анализировать и обобщать. Чаще всего ребенок не понимает местоимений мой, твой, их и т. Д. В то же время у него может достаточно интенсивно развиваться "автономная речь", "речь для себя".

- Ребенок не воспринимает окружающий мир, не реагирует на происходящее вокруг него. Родителям порой совершенно невозможно привлечь внимание ребенка, она не реагирует на свое имя и на звуки голосов мамы и папы. Более того, со временем ребенок начинает активно избегать общения, скрывается, уходит. Ребенок не фиксирует взгляд на лице родителей, нет контакта взглядов, не обращающихся на язык.

- Зрительное внимание детей с аутизмом крайне выборочно и очень кратковременно, ребенок смотрит как мимо людей, не замечая их и относится к ним как к неодушевленным предметам. В то же время ей характерна повышенная впечатлительность, его реакции на окружающее часто непредсказуемы и непонятны. Такой ребенок может не замечать отсутствия близких родственников, родителей и чрезмерно болезненно и возбужденно реагировать даже на незначительные перемещения и перестановки предметов в комнате.

- 3. Ребенок с аутизмом не переносит эмоционального контакта с родителями. Даже в первые месяцы жизни ребенок не тянет ручке, не прижимается к матери, а, находясь на руках у родителей, сопротивляется физического контакта, напрягает спину, пытается вырваться из объятий родителей.

- Ребенок, страдающий аутизмом, никогда не играет с игрушками, и даже не проявляет к ним интереса. Игра ребенка с аутизмом заключается в наборе простых движений - она дергает кусок одежды, крутит веревку, сосет или нюхает части игрушек. Эти признаки аутизма также проявляются после достижения ребенком возраста 1 года.

- Ребенок не проявляет интерес к другим детям, не играет со сверстниками. Аутист не проявляет интерес к играм детей. На втором году жизни заметно, что ребенок - аутист не имеет даже простейших игровых навыков. Единственная игра, которую аутист может поддерживать, это простые механические движения "возьми - дай". При аутизме своеобразный характер имеет игровая деятельность. Ее характерной чертой является то, что обычно ребенок играет сам, преимущественно используя не игровой материал, а предметы домашнего обихода. Она может долго и однообразно играть с обувью, шнурками, бумагой, выключателями, проводами и тому подобное. Сюжетно-ролевые игры со сверстниками у таких детей не развиваются. Наблюдаются своеобразные патологические перевоплощения в тот или иной образ в сочетании с аутичным фантазиями. При этом ребенок не замечает окружающих, не вступает с ними в речевой контакт.

- . Ребенок, страдающий аутизмом, не может научиться простейшим навыкам самообслуживания. Такому ребенку порой невозможно научиться одеваться самому, самостоятельно ходить в туалет, умываться, принимать пищу и пользоваться столовыми приборами.

- Ребенок с аутизмом требует постоянного контроля, она не понимает и не может оценить опасности окружающего мира. Малыш не может переходить улицу, потому что не воспринимает движущиеся машины и может пострадать. Такой ребенок не понимает опасность, исходящую от падения с высоты, игры с электроприборами, острых предметов и т.д.

- Несмотря на безразличие к окружающему миру, ребенок с аутизмом может очень часто проявлять вспышки гнева и агрессии. В основном, эта агрессия направлена на самого себя. Ребенок до крови кусает свои руки, бьется головой о мебель и пол, бьет кулаками себя по телу и лицу. Иногда эта агрессия возникает против других людей, и ребенок при любой попытке контакта царапает, кусает или бьет родителей. На любое запрет или попытку связаться ребенок - аутист может внезапно проявить безудержную агрессию. Ребенок не умеет испытывать чувство сожаления, по просьбе или мольбы родителей она не реагирует, безразлична до слез.

- У ребенка с аутизмом часто присутствует синдром навязчивых движений - она раскачивается стоя или сидя, долгое время бесцельно хлопает в ладоши, вращает и крутит различные предметы, долгое время смотрит на мир, огонь, вентилятор. Ребенок вместо игры может выстраивать различные предметы и игрушки в аккуратные ряды. Ребенок может долгое время безэмоционально подпрыгивать, приседать.

Что можно посоветовать родителям и близким детей, страдающих аутизмом?

Если для родителей заметными становятся вышеперечисленные признаки аутичного типа развития, то обязательно нужно обратиться к детскому психиатру, чтобы убедиться, насколько эти особенности развития ребенка имеют основание. Диагноз «ранний детский аутизм» может быть поставлен только специалистом - детским психоневрологом после тщательного обследования малыша. Если этот диагноз ребенку поставлен, то родителям нужно определиться с программой дальнейшего обучения и развития малыша. Для этого важно проконсультироваться у специального психолога или коррекционного педагога, которые имеют опыт работы с такими детьми, могут предоставить развернутую характеристику состояния психического развития ребенка, а также определить формы и направления коррекционных занятий для ребенка.Родителям нужно набраться терпения, твердо верить в успех и не терять надежду. Сегодня во многих городах открыты специальные курсы и школы для родителей, чьи дети страдают аутизмом.

Основой успешного преодоления аутизма, является выполнение в домашних условиях и в условиях специальных центров индивидуальной программы реабилитации больного ребенка. Естественно, главная задача здесь ложится на плечи родителей. Поэтому первостепенной шагом должно стать принятие того, что их ребенок страдает аутизмом. Ведь она не психически больной человек, у него просто "другой способ видения мира", ей немного труднее выразить свои чувства. Вот здесь и нужно ей помочь, поддержать, научить.

При правильном, упорном подходе к выполнению лечебной (реабилитационной) программы дети, больные аутизмом, показывают отличные результаты и могут в значительной мере восстанавливаться, адаптироваться к нормальной жизни. Нередко они обладают даром или талантом в какой-то области искусства или знания.

Гиперчувствительность к звукам и прикосновениям, задержка речевого развития, неуравновешенность. Такие проблемы развития детей с аутизмом возникают перед родителями особых детей.

Интеллектуальное развитие этих детей достаточно разнообразен. Среди них могут быть дети с нормальным, ускоренным, резко задержанным и неравномерным умственным развитием. Отмечается также как частичная или общая одаренность, так и умственная отсталость.

Первый возрастной кризис приходится на возраст между двумя и тремя годами, когда каждый ребенок дифференцирует себя из- людей и дифференцирует людей на своих и чужих. В этот период ребенок начинает узнавать себя в зеркале и говорить о себе в первом лице. Рост самосознания и стремление к самостоятельности обусловливают частоту эмоционально-поведенческих расстройств на этом этапе. Стремясь к независимости, ребенок проявляет негативизм и упрямство на замечания и запреты взрослых.

Для предупреждения эмоциональных и поведенческих расстройств очень важно, чтобы взрослые относились к малышу бережно, с большим терпением и уважением. При этом ни в коем случае нельзя подавлять или запугивать ребенка, необходимо одновременно стимулировать и организовывать его активность, формировать произвольную регуляцию поведения.

Особенно важное значение в воспитании аутичного ребенка имеет организация его целенаправленного поведения четкого распорядка дня, формирование стереотипного поведения в определенных ситуациях.