татьяна сивохина

ткрытое занятие в подготовительной группе

Составление описательного рассказа по картине И . И. Левитана «Весна . Большая вода»

(подготовительная группа )

Цель :

Обучение детей описывать пейзажную картину ;

Задачи :

1. Учить детей понимать замысел картины , видеть особенности композиции и цветового фона.

2. Обогащать словарный запас детей эмоционально-окрашенной оценочной лексикой, эпитетами, образными выражениями.

3. Продолжать работу по развитию связности, последовательности, целостности высказываний.

4. Упражнять в дополнении предложений однородными членами и дальнейшем их использовании в ходе описания пейзажа .

5. Развивать интерес к пейзажной живописи , помогать детям осмысливать свои чувства, отношение к пейзажу.

6. Воспитывать любовь к природе.

Предварительная работа : наблюдения за весенними изменениями в природе; рассматривание иллюстраций о весне ; чтение художественной литературы, стихов, пословиц, поговорок о весне ; слушание музыкальных произведений П. И. Чайковского «подснежник» из цикла «времена года» , произведения композитора Н. А. Римского- Корсакова, Вивальди.

Оборудование :

портрет И. И Левитана , репродукция картины И . И. Левитана «Весна . Большая вода» ; схемы-карточки .

Ход занятия

1. Организационный момент

Ребята, какое сейчас время года? (весна )

А скажите мне за что вы любите это время года (ответы детей)

(Опрашиваю несколько детей)

Да, мы все очень ждали прихода весны . Давайте сейчас каждый из вас скажет о весне , какая она?

(долгожданная, ранняя, поздняя, теплая, цветущая, звонкая, веселая)

2. Сообщение темы занятия

А сейчас послушайте, как писал о весне поэт Иван Саввич Никитин.

(зачитываю четверостишие)

Полюбуйся : весна наступает ,

Журавли караваном летят,

В ярком золоте день утопает

И ручьи по оврагам шумят …

Какое настроение хотел донести до нас поэт? (Радостное, веселое.)

Да, весна несет всем людям радость жизни, творчества. Поэты пишут о ней стихи, композиторы музыку, а художники картины .

С весенними пейзажами мы познакомились на занятии , когда сравнивали натюрморты и пейзажи. Сегодня вы станете настоящими искусствоведами, будете описывать замечательный весенний пейзаж.

(перед детьми выставляется мольберт с репродукциями картины И . И. Левитана и его портрет .)

3. Беседа по картине

(Выставляется репродукция картины И . И. Левитана «Весна . Большая вода.» )

Вспомните, как называется эта картина ? Кто её написал?

(И. И. Левитан «Весна . Большая вода» )

По каким признакам мы видим, что это весна (ответы детей : много воды, листья ещё не распустились на деревьях, ясно светит солнце, и. т д.)

Как называется явление природы, которое изобразил художник. (ответ детей : половодье, разлив, потоп, когда много воды вокруг)

Это явление называется половодьем, повторите пожалуйста, все вместе- половодье.

Слово половодье произошло от слова – полная вода- значит большая вода, когда реки вскрываются, освобождаются ото льда и выходят из своих берегов. Широко, и привольно и бескрайне разлилась вода так, что, кажется, будто она слилась с голубым небом.

Какими словами можно сказать о воде? Какая она? (дети : прозрачная, спокойная, обильная, холодная)

Что ещё можно сказать о воде, глядя на картину (Ответы детей : в ней отражаются деревья, она гладкая, прозрачная как зеркало)

А что вы можете сказать о деревьях? (в чистом зеркале воды отражаются деревья, в воде стоят тонкие, стройные, извилистые берёзки, старое дерево, высокая сосна, старая корявая осина)

Ребята, а почему вода кажется голубого цвета? (дети : небо отражается в воде)

А что можно сказать о небе? (оно голубое, по нему плывут белые облака)

А что изображено на переднем плане картины ? (изогнутый берег, пес чанный берег, маленькая лодка)

А что вы можете сказать о лодке? как она там оказалась (дети : деревянная лодка стоит у согретого позолоченного солнцем берега. Наверное, на ней приехал художник, чтобы писать свою картину с натуры , людям нужна лодка чтобы добраться до домиков или амбара)

Глядя на это произведение, можем ли мы сказать в какой день художник рисовал картину : в солнечный или ненастный (ответ детей)

Как вы узнали,что день ясный? (ответы детей)

А что изобразил художник на дальнем плане картины ? (вдали видны домики, амбары, оказавшиеся в воде, и те, что стоят на высоком берегу, деревья)

Посмотрите на картину и скажите , какими красками пользовался художник, рисуя эту картину ? (ответы детей : неяркими, размытыми, оттенками синего и жёлтого цвета)

Что вы чувствуете, глядя на эту картину ? (Радостные чувства : наступила весна , светит солнце, скоро станет совсем тепло. Но, немного жаль деревьев, которые оказались в воде.)

А как бы вы назвали эту картину ? (ответы детей)

4. Вхождение в картину . (Включить тихо музыку композитора Вивальди «весна » )

А сейчас я приглашаю вас в увлекательное путешествие по картине .

Ребята, закройте пожалуйста глаза и представьте, что мы находимся на том месте, которое изображено на картине .

Все хорошо представили, что мы находимся на том замечательном месте в картине ? (ответы детей)

1.-Тогда скажите мне пожалуйста, что вам захотелось сделать здесь и сейчас?

(Называя ребенка по имени спрашиваю ответ)

(побродить по берегу, покататься на лодке,ловить рыбу….)

2. Походите по берегу и прикоснитесь ко всему, что вас заинтересовало,

Постарайтесь ощутить разные предметы. Какие ощущения вы испытываете? (называю ребёнка по имени и говорю : к чему ты прикоснулся, что почувствовал) (Согретый позолоченный солнцем берег. Холодный, влажный, сырой песок. Деревянная тяжёлая лодка, шершавые корявые деревья. Дома в воде. Вода прозрачная холодная. Солнце греет, припекает. В тени холодно. Деревья холодные шершавые)

3.-Посмотрите вокруг может быть можно что- то попробовать на вкус, есть ли что- либо съедобное (если все дети молчат, обратить внимание на берёзу)

Посмотрите ребята, со ствола берёзки текут капельки, протяните ладошку и поймайте эти струящиеся капельки, это берёзовый сок, попробуйте какой он вкусный и свежий. (воду пробовать не хочется, потому что это растаял снег, а он грязный)

4. А сейчас вдохните глубоко почувствуйте запах который окружает вас, какие запахи вы чувствуете здесь? (ответы детей : свежести, сырости, влаги, сосновой смолы)

5. А сейчас я предлагаю вам послушать, какие звуки вы слышите здесь? (звук вёсел, шум волны, щебет птиц, скрип деревьев, звук капели)

Ребята наше путешествие закончилось, нам пора возвращаться в детский сад, а сейчас открываем глаза .

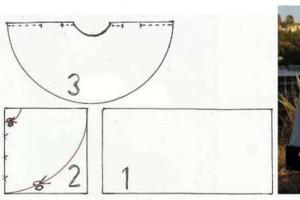

5. Составления плана рассказа в виде картинно графического плана .

Ребята давайте составим план , который поможет вам составить рассказы . (Выставляю картинки – пункты плана ) :

2. Место действия

3. Время действия

5. Композиция картины

6. Цветовая палитра

7. Настроение картины

6. Составление рассказов

а) по цепочке (принимают участие все дети)

б) индивидуально

Ответ «идеального» ученика.

«На картине «Весна . Большая вода» художник И. Левитан изобразил реку во время разлива. Это апрельский полдень. Погода ясная, солнечная, теплая. По голубому небу плывут белые облака, похожие на барашков. Солнца не видно, но чувствуется его тепло. На первом плане я вижу голубую, спокойную воду. В ней как в зеркале отражаются голые деревья. Слева рыжий изогнутый берег. По берегу легли темные загадочные тени от стволов березок. У берега стоит старая ненадежная лодка, наверно ее унесло течением. В середине картины видна березовая роща, еще не одетая листвой. Среди тонких белоствольных березок видна зеленая стройная ель и старая корявая осина. Вдалеке виднеются стоящие в воде домишки, уцелели только те, которые стоят на пригорке. В своей работе художник чаще всего использовал голубые и золотистые оттенки. Эта картина радостная , потому что наступила весна и скоро станет совсем тепло и зелено.»

7. самооценка

Ребята, чей рассказ вам понравился ? И почему?

8. Оценка рассказов детей . (По ходу)

Воспитатель оценивает рассказы детей .

Ваши рассказы получились полными , последовательными, в них не было длительных остановок, вы использовали в своих описаниях длинные предложения , подобрали много красивых слов, высказали свое отношение к картине .

9. Итог занятия

Как же мы должны относиться к природе, чтобы не испортить ее красоту?

(Бережно. Защищать и охранять все живое.)

Давайте любить природу, восхищаться красотой каждого ее уголка, как это делал великий русский художник И. Левитан .

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ:

- учить составлять отдельные предложения и общий сюжетный рассказ по картинке;

- развивать способность самостоятельно придумывать сюжет, не повторяющий рассказ товарищей;

- развивать связную речь;

- развивать память, внимание, логическое мышление;

- воспитывать любовь и умение видеть красоту зимней природы.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ:

- Словесные – вопросы, объяснения, загадывание загадок, словесная игра, составление предложений, составление рассказов, пальчиковая гимнастика, Закрепить предлоги – В – НА – ОКОЛО – ПОД. Сюрпризный момент – волшебный сундучок.

- Наглядные – индивидуальные сюжетные картинки, рассматривание картинки “Зимние развлечения”.

- Практические – разгадывание кроссворда, подготовка руки к письму.

СЛОВАРНАЯ РАБОТА: упражнять детей в правильном подборе признаков, определений и сравнений к заданному слову, активизировать употребление в речи однокоренных слов, к слову зима – снег. Формировать грамматически правильную речь и активизировать словарь.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА: целевые прогулки, ежедневные наблюдения, рассматривание иллюстраций о зиме, зимних явлений, зимних развлечений. Чтение произведений о зиме; знакомство с пословицами, стихотворениями о зиме; разгадывание загадок о зимних явлениях и решение кроссвордов.

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ: опорные картины о зиме, кроссворд, маркер, картина “Зимние развлечения”.

РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ: сюжетные картинки о зимних развлечениях.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ: детисидят за столом.

ХОД ЗАНЯТИЯ:

Организационный момент – пальчиковая гимнастика “Кулачок”:

“Кулачки мы вместе сложим,

Нашим пальчикам поможем,

Разогнуться и подняться

И друг с другом повстречаться.

Пальчик к пальчику сожмем,

Разгибаем, загибаем, разгибаем

Снова в кулачок сжимаем – заниматься начинаем”.

Воспитатель: Ребята, я принесла вам кроссворд (Приложение 1 ), вы хотите его разгадать? Тогда внимательно слушайте загадки, которые вам будут загадывать ребята, а ответы мы будем записывать в пустые клетки.

Вы готовы? Начинаем. (Загадывание загадок)

1. Рыжая, с пушистым хвостом,

Живет в лесу, под кустом? (лиса)

(Дети пишут ответ в клетки, где стоит цифра № 1 - лиса)

2. Спинкою зеленовата,

Животиком желтовата,

Черненькая шапочка

И полоска шарфика (синица)

3. Что за стол среди берез

Под открытым небом?

Угощает он в мороз

Птиц зерном и хлебом? (кормушка)

4. Сам не бежит, а стоять не велит (мороз)

Воспитатель: Кто догадался, о чем мы с вами будем говорить на нашем занятии? (о зиме).

(Обращаю внимание на волшебный сундучок).

Давайте откроем его и посмотрим, что там лежит. Да тут лежит письмо! Давайте прочитаем от кого оно.

“Дорогие ребята. Здравствуйте!

Пишет вам Снегурочка, из зимнего леса. У нас случилась беда. Пока Дед Мороз проверял свои владенья, в лесу разгулялись и налетели сильные метели. Они открыли волшебный сундучок Деда Мороза, где находятся волшебные слова о зиме и унесли их с собой. Дорогие ребята, помогите, пожалуйста, Деду Морозу собрать эти слова.

Снегурочка.”

Воспитатель: Поможем, ребята, Деду Морозу собрать слова о зиме. Волшебный сундучок мы оставим открытым и все слова о зиме будем складывать в него.

Какое у нас сейчас время года?

Назовите зимние месяцы?

Теперь давайте вспомним: Что бывает зимой?

(На доске висят опорные картинки)

Вопросы: Чем покрыта земля зимой?

Какие бывают ветра?

Какое солнце зимой?

Что происходит зимой на реке?

Какие стоят деревья?

А что бывает только зимой? (снег)

Какой бывает снег? (он бывает легкий, искристый, белый, холодный, пушистый, колючий, рыхлый, грязный, непрозрачный) – подношу к каждому сундучок.

Что снег делает? (идет, падает, кружится, ложится, летает, летит)

Воспитатель: Мы говорим, что снег белый, рыхлый, непрозрачный. Назовите предметы похожие на снег, чтобы были белые, рыхлые и непрозрачные. (Это все есть у мамы не кухне: мука, чайная сода, соль, манная крупа, сахарный песок, порошок)

Воспитатель: Правильно, ребятки, Дед Мороз, наверное, про это не знал.

Давайте сложим в волшебный сундучок родственные слова к слову зима: зимушка, зимний, зимняя, зимовье, зимовать, зимующие, зимородок, зимовщик.

К слову снег: снежок, снежная, снеговик, снежинка, подснежник, снегурочка, заснеженный.

Воспитатель: Молодцы, ребята!

Мы еще можем Деду Морозу назвать пословицы о зиме:

“Мороз не велик, а стоять не велит”.

“Зима не лето, в шубу одета”.

“Спасибо мороз, что снега принес”.

“Холодная зима, жаркое лето”.

“Зима снежная, лето дождливое”.

“Много снега, много хлеба”.

Воспитатель: Много вы пословиц назвали Деду Морозу. Молодцы!

Мы много работали, теперь можно и отдохнуть.

Физкультминутка:

Мы пришли в зимний лес,

Сколько здесь вокруг чудес.

Справа – береза в шубе стоит,

Слева – елка на нас глядит.

Снежинки в небе кружатся

На землю тихо ложатся.

Вот и зайка проскакал,

От лисы он убежал.

Это серый волк рыщет,

Он себе добычу ищет.

А мы спрячемся сейчас,

Не найдет тогда он нас.

Лишь медведь в берлоге спит,

Так всю зиму и проспит.

Пролетели снегири,

Как красивы они.

В лесу красота и покой,

А нам пора домой.

Воспитатель: Давайте поиграем в игру “Хорошо - Плохо”. Разделимся на две команды (ряды). Ваш ряд будет говорить – зима – это плохо, потому что …, а ваш ряд – зима – это хорошо, потому что …

Молодцы, ребята. Вот теперь пусть Дед Мороз знает, что зимой нам бывает не только плохо, но ещё хорошо и весело.

На столах у каждого ребенка лежат сюжетные картинки о зимних развлечения..

Воспитатель: Посмотрите внимательно на свои картинки и составьте предложения по ним. (Спрашиваю детей, 2 – 3 ребенка).

Воспитатель: А сейчас посмотрите внимательно на мою картину (ставлю на мольберт картину “Зимний развлечения”). (Рисунок 1).

Рисунок 1

Скажите как можно её назвать?

Как много ребят вышло гулять на улицу в зимний солнечный день. Эту картину мы уже с вами рассматривали на наших занятиях.

Воспитатель: Дети, а сейчас вы составите самостоятельно небольшие рассказы по этой картине. Вы можете выбрать понравившийся вам сюжет, можете дать имена детям, о которых будете рассказывать. Рассказ должен быть коротким и обязательно законченным. (2 - 3 ребенка.).

Примерные рассказы детей:

1 ребенок: Наступила холодная, снежная зима. Солнце светит, но не греет. Небо синее, низкое. Земля покрыта белым, пушистым снегом. Дети вышли на прогулку. Дети одеты тепло, по - зимнему. На них зимнее пальто, шубы, меховые шапки, шарфы, варежки, валенки.

2 ребенок: Был зимний, солнечный день. Дети вышли на улицу. Они слепили снеговика. Саша одевает ведро на снеговика. Аня принесла морковку для носа. Вместо глаз снеговику дети поставили угольки. Очень красивый снеговик получился!

3 ребенок: Здесь дети катаются на санках. Лена и Максим быстро съезжают с горы. Ваня и Петя съехали с горы и упали в сугроб. Они не плачут, им весело. Река замерзла, покрыта льдом. Дети катаются по льду на коньках. Ребятам весело зимой.

Воспитатель: Пока мы говорили с вами о зиме, составляли рассказы по картинке, волшебный сундучок Деда Мороза заполнился. Теперь можно его отправить в зимний лес к Деду Морозу.

Я думаю, что он будет очень доволен, что мы ему помогли.

Воспитатель: Как мы его отправим? (ответы детей: на санях, через почту, дождемся, когда он сам к нам придет).

Воспитатель благодарит ребят.

Астафьева Гузель

Конспект НОД в подготовительной к школе группе «Составление рассказа по сюжетной картине»

Конспект непосредственной образовательной деятельности в подготовительной к школе группе на тему «Составление рассказа по сюжетной картине »

Цель : учить детей составлять рассказ по сюжетной картине .

Задачи : учить детей рассматривать картину , правильно отвечать на вопросы; формировать грамматически правильную речь, активизировать словарь; упражнять детей в правильном употреблении творительного падежа и в подборе синонимов; развивать способность придумывать события предшествующие и последующие;развивать внимание, память, логическое мышление, мелкую моторику рук. Оборудование : сюжетная картина «Мы дежурим» ; предметные картинки Предварительная работа : игры «Слова-друзья» (подбор синонимов) ; «Что изменилось» , «Четвертый лишний» .

Организационный момент :

Дружат в нашей групппе

Девочки и мальчики. А мы с тобой подружим Маленькие пальчики. 1,2,3,4,5. Начинай считать опять. 1,2.3.4,5. Мы закончили считать.

Сядет тот, кто подберет к слову работать, близкое по значению слово. Работать, значит, что делать? (трудиться, заниматься) .К слову общаться? (разговаривать, беседовать,болтать) .К слову ребята? (детвора, дети)

2. Сегодня мы с вами будем составлять рассказ по картине . Рассмотрите картину . - Скажите, кого нарисовал художник на картине ? (детей)

Где находятся дети? -Как вы догадались? (воспитатель, цветы, календарь природы, аквариум) .

Что делают дети (поливают,кормят) . Два слова – поливают и кормят – можно заменить одним. Как вы думаете, каким словом? (трудятся) . А еще? (дежурят) . - А если дети дежурят, то кто они, как мы назовем детей (дежурные) .

– Где они дежурят? Как мы можем назвать картину ? - Что у них есть в уголке природы, сравните с нашим уголком.

Расскажите о детях (Маша поливает лейкой цветы) . - Как называется комнатное растение, которое поливает Маша?

Какие еще цветы вы видите на картине ? Назовите их? Расскажите о Наде . Что вы можете сказать о ней? Какая она? (аккуратная, старательная) . Какой предмет, изображенный на картине , нам говорит об этом.

Расскажите о Васе . Что он делает? Каких рыб вы видите в аквариуме? Отличается ли аквариум, изображенный на картине от нашего аквариума ? - А что вы можете сказать об этих детях? Как вы думаете, трудились ли они? Чем они могли помочь воспитателю? О чем они говорят?

Глядя на эту картину , можно ли определить время года? Какие объекты нам говорят об этом? (одежда, деревья за окном, календарь природы) .

3. Игра «1, 2, 3» Педагог показывает картинки , которые нужно запомнить и назвать в том же порядке.

4. Динамическая пауза.

На могучем тополе Дружно почки лопнули. И из каждой почки Выросли листочки Развернулись трубочки, Распустились юбочки. Покрутились, улыбнулись И сказали : «Мы проснулись!»

5. Игра на развитие внимания и логического мышления. Педагог предлагает послушать ряд слов и выбрать лишнее и объяснить свой выбор. Фикус, пеларгония, традесканция, тюльпаны. Окунь, судак, щука, гуппи Стол, стул, тумбочка, окно. Вася, Надя, Маша, Сидоров.

6. Педагог обращает внимание детей на картину . Сейчас вы должны придумать рассказ по этой картине . Подумайте, где были дети до детского сада? Куда они пришли? Что делали? Как они работают? Чем потом занимались дети? - О чем нужно рассказывать ? Повторите еще раз. Рассказы детей . Оценка рассказов детьми .

7. Итог занятия. Что понравилось на занятии? Чему научились?

Людмила Таранова

Конспект занятия по развитию речи в подготовительной группе. Рассказывание по картине «На севере диком»

Конспект по развитию речи в подготовительной группе на тему :

«Рассказывание по картине «На севере диком »

Воспитатель : Таранова Л. В.

Цель : учить детей составлять рассказ по картине .

Задачи : 1. Воспитывать любовь к природному окружению.

2. Развивать наблюдательность , логическое мышление.

3. Учить детей дать полный ответ и самостоятельно составлять рассказ по картине

Ход занятия

1. Организационный момент.

2. Введение в тему

Воспитатель :

Ребята,у вас есть друзья? (ответы детей)

О друзьях говорить всегда приятно. Давайте улыбнёмся друг другу и скажем ласковое словечко.

Игра «Назови своего друга ласково» .

Дети придумывают ласковые эпитеты :

(Красивенький Женечка, добренькая Сонечка, беленькая Леночка, умненькая Наташечка, ласковый Коленька)

Молодцы, вы хорошо относитесь друг к другу. А какие слова, сходные по звучанию, можно подобрать к слову «друг» ?

(друг – дружба – дружелюбный – дружный – подруга – дружить и т. д.)

Воспитатель :

Бывает, что у человека нет друзей, и он остаётся один.

Какие слова можно подобрать к слову «один» (один – одинокая – одинокий – одиночество – одиноко и т. д.)

Дети, как вы думаете, быть одному хорошо или плохо?

Послушайте, пожалуйста, музыку.

Какая музыка прозвучала, Витя?

Спокойная, медленная, печальная или весёлая?

Воспитатель ещё раз предлагает прослушать музыку и напоминает, какое настроение было у композитора, когда он писал музыку,показывает детям репродукцию картины И . Шишкина «На севере диком » .

(печаль, тоска, одиночество, грусть) .

Какие краски выбрал для написания этого пейзажа?

(синие, чёрные, белые, серые,голубые)

Что изображено на переднем плане, Лиза?

Верно, сосна, молодец!

Дети, что вы можете сказать о сосне? Какая она?

(одинокая, печальная, лохматая, грустная,большая, старая)

Молодцы,ещё можно добавить – мудрая, задумчивая и т д.

Что изображено на заднем плане, Лена?

Какими словами можно сказать о небе? Какое оно?

(хмурое, тёмное, холодное)

- Воспитатель :

Послушайте стихотворение М. Ю. Лермонтова «На севере диком… »

На севере диком стоит одиноко

На голой вершине сосна.

И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим

Одета, как ризой, она.

Воспитатель :

Художник И. Шишкин нарисовал заснувшую под снегом сосну.

А какая стоит тишина!

Как вы считаете с каким настроением писал художник эту картину ?

Верно, с грустью, печалью, молодцы.

С кем сосна могла общаться, как думает, Коля?

С небом, солнцем, молодцы, и я помогу – с ветром, снегом,луной.

Воспитатель :

Дети, рисовать картину можно не только красками, но и словами. Для этого можно пользоваться опорными схемами.

Что вы видите на картине ? (сосну)

Где растёт сосна (на горе)

Какое небо? (хмурое,печальное и т д.)

О чём думает сосна?

Молодцы, спасибо,все работали хорошо.

Дети составляют рассказ .

Публикации по теме:

Конспект интегрированного занятия по развитию речи. Рассказывание по картине «Собака со щенятами» и рисование по картине Цель:учить детей описывать знакомую картину,составляя небольшой,связный рассказ по образцу воспитателя. Продолжать помогать детям согласовывать.

Конспект НОД по развитию речи (рассказывание по картине) «Зима» Конспект непосредственно образовательной деятельности. Примерная основная образовательная программа: под редакцией Н. Е. Вераксы «От рождения.

Задачи: Учить детей составлять описательный рассказ по картине,используя наиболее точные слова для обозначения цвета,величины;упражнять.

Конспект занятия «Рассказывание по картине «Семья ежей» (старшая группа) Задачи:Учить детей составлять рассказ по картине, используя имеющиеся у них знания о жизни диких животных (ежей); учить подбирать однокоренные.

Конспект НОД по развитию речи в средней группе «Рассказывание по картине» Программное содержание: через игровую ситуацию организовать гуманно – личностное общение детей с картиной, способствовать переходу от фразной.

НОД по развитию речи в средней группе Тема: «Рассказывание по картине» НОД по развитию речи в средней группе Тема: «Рассказывание по картине» Образовательные задачи: совершенствовать умение детей согласовывать.

В подготовительной к школе группе при обучении рассказыванию продолжают широко использовать картины. На протяжении всего учебного года идет работа по совершенствованию и закреплению речевых умений и навыков. При постановке заданий учитывается ранее приобретенный детьми опыт и уровень их речевого развития.

В подготовительной к школе группе повышаются требования к детским рассказам с точки зрения содержания, логической последовательности изложения, точности описания, выразительности речи и т. д. Дети учатся описывать события, указывая место и время действия; самостоятельно придумывают события, предшествовавшие изображенным на картине и последующие. Поощряется умение целенаправленно слушать выступления сверстников, высказывать элементарные оценочные суждения об их рассказах.

В процессе занятий у детей формируются навыки совместной учебной деятельности: вместе смотреть картинки и составлять коллективные рассказы.

Для коллективных рассказов выбираются картины с достаточным по объему материалом: многофигурные, на которых изображено несколько сценок в рамках одного сюжета. В сериях, изданных для детских садов, к таким картинам относятся «Зимние развлечения», «Летом в парке» и др.

Проиллюстрируем методику проведения занятий по коллективному составлению рассказа на примере занятия по картине «Зимние развлечения» (из серии «Времена года». Автор О. И. Соловьева).

Ход занятия.

На подготовительном этапе, когда идет рассматривание картины, педагог ориентирует детей на точное обозначение изображенных зимних развлечений, на выделение не только главного, но и деталей. На примере описания какой-то одной сцены воспитатель может показать, с какой обстоятельностью следует говорить и о других сюжетных моментах. Например, он предлагает внимательно рассмотреть детвору, катающуюся с горы на санках. Дети всматриваются в ребят и отмечают, что они разрумянились, смеются, радостно что-то выкрикивают. «А что произошло с теми, кто уже съехал с горки?» - спрашивает педагог. Дети описывают веселое происшествие: с перевернувшихся саней двое упали в снег, они встают, стряхивают с себя снег, хохочут... Затем педагог переключает внимание дошкольников на другие части картины: например, на детвору, которая занята лепкой снеговика, или на тех, кто катается на коньках, на лыжах. В ходе беседы дети накапливают материал для своих рассказов, усваивают точные и выразительные слова, словосочетания.

Большую роль играет речь воспитателя, сопровождающая процесс рассматривания картины. Из речевого образца дети могут почерпнуть однокоренные слова (ребята, ребятишки, ребячий; дети, детвора), синонимы (ребята, детвора) и активно оперировать ими в своих рассказах.

Для активизации детского воображения педагог может задать следующий вопрос: «Если подойти поближе к месту, где веселилась детвора, что можно услышать?» В результате в ответах детей изображенные события будут связаны с их звуковыми впечатлениями: слышно, как на морозе снег хрустит; слышен скрип санок, шум, смех детей, веселые крики, голоса; слышно, как гудит мотор машины, идущей по дороге, и т. п.

Необходимо также обратить внимание ребят на изображение зимнего дня, снега, деревьев в белом убранстве, чтобы они могли включить эти наблюдения в свои рассказы.

Если в ходе беседы дошкольники допускают ту или иную речевую ошибку, воспитатель дает образец правильного употребления слова, построения фразы и т. п. Например, дети иногда вместо комья снега говорят «комы снега». В этом случае педагог преднамеренно введет в свою речь данное слово в разных грамматических формах; поставит вопрос так, чтобы дети в ответах упражнялись в правильном его употреблении: «Сколько комьев снега скатали ребята? Какие комья снега положили они снизу, а какие - сверху?»

Переход от рассматривания картины к составлению рассказов - важная часть занятия, в ходе которой педагог дает указания о коллективном характере выполнения речевого задания и намечает план рассказа: «Начнем составлять рассказ по картине о зимних развлечениях детей. Говорить будете по очереди: один начинает рассказ, а другие продолжают и заканчивают. Вначале надо сказать о том, какой был день, когда ребята вышли на прогулку, затем рассказать о детях, которые катались с горки на санках, лепили снеговика, катались на коньках и на лыжах». По просьбе педагога кто-нибудь из детей еще раз воспроизводит последовательность изложения материала.

Затем дошкольники приступают к коллективному составлению рассказа. Дети хорошо справляются с таким сложным заданием, так как они активно готовились к этому и, кроме того, они чувствуют постоянную поддержку и помощь педагога (он поправляет рассказчика, подсказывает нужное слово, подбадривает и т.д.). Таким образом, на качестве детских выступлений непосредственно отражается подготовка к рассказыванию. Проиллюстрируем это положение еще одним примером.

Воспитатель рассматривает с детьми картину «В колхозном саду» (из серии «Картины для детских садов сельской местности». Авторы О. И. Соловьева и О. А. Фролова). Один из вопросов педагога направляет детей на описание поспевших в саду яблок. «Яблоки красные, спелые», - отмечают дети. «Что ни яблоко, то желтое, с красной щечкой», - включается в беседу педагог (описание заимствовано из книги Б. Житкова «Что я видел»). И дошкольники, которые сами стремились найти точные и яркие слова для характеристики яблок, очень внимательно прислушиваются к речи педагога. И не только слушают, но и повторяют за воспитателем: «У этого яблока вот какая большая красная щечка. А у этого краснее! Красный бочок!» Затем в своих рассказах ребята используют понравившиеся и особенно запомнившиеся им слова и обороты.

Как уже отмечалось, в подготовительной к школе группе активность и самостоятельность детей при составлении рассказов значительно возрастает. Опираясь на восприятие конкретного содержания картины, ребенок способен представить, как могло начаться событие и чем оно завершится. По мере того как детям становится доступно видеть события развивающимися во времени, содержание рассказов обогащается. Но прежде чем поставить перед детьми такую задачу, следует уже на этапе демонстрации картины предлагать вопросы, помогающие высказывать предположения о том, что могло предшествовать изображенному событию и что последует за ним.

Каждый ребенок может по-своему представить дальнейшее развитие действия, однако придумывание должно основываться на понимании логики этого действия.

Вопросы на предположение необходимо сочетать с вопросами, направляющими на точное и подробное описание изображенного на картине.

Рассмотрим методику проведения занятия по картине «Новенькая» (из серии «Картины для детских садов»).

Ход занятия.

Во время демонстрации картины педагог проводит беседу, ориентируя детей не только на полное и точное описание изображенного, но и побуждая их логически обосновать и развить события.

Вопросы по конкретному содержанию картины: «С каким событием познакомила вас картина? Что за девочка пришла в первый раз в детский сад? (Посмотрите на нее, расскажите о ней.) Как встречают новенькую в детском саду? Что воспитатель и дети решили показать ей? (Расскажите об этом подробно.) Что увидит новенькая в групповой комнате?» - сочетаются с вопросами на предположение: «О чем девочка будет расспрашивать детей, как вы думаете? С какими игрушками ей захочется поиграть? О чем она расскажет маме, когда придет из детского сада домой?»

Затем воспитатель предлагает еще раз посмотреть на картину и подготовить рассказ о встрече новенькой в детском саду. («Припомните, о чем мы говорили, когда рассматривали картину».)

По мере того как дошкольники накапливают опыт восприятия изобразительного материала и составления рассказов, становится возможным повышать их активность и самостоятельность на занятиях такого типа.

Уже во второй половине учебного года структура занятий несколько изменяется. После выяснения темы и содержания картины можно сразу переходить к составлению рассказов. Вопросом «Что надо сделать, чтобы рассказы получились хорошими и интересными?» педагог сосредоточивает детей на детальном изучении картины. Это развивает у них навыки наблюдения. Дети в основном самостоятельно рассматривают картину с целью подготовить рассказы. При этом воспитатель своими вопросами и указаниями («О чем нужно в первую очередь сказать? О чем следует сказать особенно подробно? Чем закончить рассказ? Какие слова нужно припомнить, чтобы о том или ином сказать точнее и интереснее?») помогает им выявить в картинном материале главное, существенное, наметить последовательность изложения, обдумать выбор слов. Педагог предварительно сам намечает план построения рассказа и производит отбор словесного материала, но он не спешит сообщить детям готовый вариант, а ориентирует их на самостоятельное решение задачи, учит проявлять инициативу при отборе фактов для рассказа, при обдумывании последовательности их расположения.

Приведем примеры подготовки детей к рассказыванию на занятии по картине «Летом в парке» (из серии «Времена года»). Педагог обращается к группе «Посмотрите на картину. С чем она нас знакомит? Правильно, с тем, как дети гуляют летом в парке. О летней прогулке детей вы и составите рассказы. Что следует сделать, чтобы рассказы получились хорошими и интересными? Да, надо очень внимательно рассмотреть картину».

Предоставив детям время для самостоятельного обозрения картины, воспитатель вновь обращается к ним: «С чего вы начнете рассказ?» Ответы детей сравниваются и из всех вариантов отбирается лучший. «О чем нужно рассказать дальше? О чем подробнее всего хочется вам сказать в середине рассказа? Как следует закончить рассказ?» - все эти вопросы педагог ставит по мере высказываний детей. Отвечая на них, дошкольники под руководством воспитателя самостоятельно отбирают материал для рассказов, намечают порядок его расположения, обдумывают описания. Продолжая беседу, педагог спрашивает: «А какие слова вы постараетесь припомнить, чтобы рассказать, например, об аллее парка?» - и выражает одобрение, если ребята приводят нужные прилагательные: тенистая, зеленая, прохладная, широкая, ровная.

Таким образом, на занятиях по картине следует применять методические приемы, вызывающие и поддерживающие проявление у детей инициативы.

При обучении рассказыванию используется разнообразный изобразительный материал. Так, на занятиях находят применение картины, представленные сериями, - с изображением продолжающегося действия. Дети, опираясь на последовательно демонстрируемые картины, учатся строить логически законченные части рассказа, из которых в итоге складывается целостное повествование. Для упражнений также используется раздаточный материал, например предметные картинки, которые получает на занятии каждый ребенок.

Одним из важных заданий является составление по картинкам рассказов-загадок. Ребенок строит свое сообщение так, чтобы по описанию, в котором объект не назван, можно было отгадать, что именно нарисовано на картинке. Если слушатели затрудняются решить эту задачу, ребенок по предложению педагога вносит в описание дополнения. Такие упражнения формируют у детей умение выявлять самые характерные признаки, свойства и качества, отграничивать главное от второстепенного, случайного, а это способствует развитию более содержательной, обдуманной, доказательной речи.

Для большей систематизации знаний и представлений рекомендуется группировать картинки по объектам изображения, например: дикие и домашние животные, овощи, фрукты, ягоды, посуда, мебель, одежда и т. п. Тогда в загадке-описании будут шире представлены обобщающие термины.

В содержание обучения детей связной речи входят задания по составлению рассказов и сказок по юмористическим картинам. Передача содержания картины в устной речи - в форме рассказа или сказки - ведет к более осознанному постижению комических сюжетов, образов и т. д. Через рассказы и сказки дети наиболее полно и мотивированно выражают свое эмоционально-эстетическое отношение к картине, активнее приобщаются к области комического. Рассказывание по юмористической картине развивает у них чувство юмора, удовлетворяет потребность в веселье и шутке.

Педагог должен иметь в виду сложность процесса перевода художественной наглядности в речевой план, в словесный материал. На доступных речевых образцах детям следует показать, что содержание картины находится в единстве с ее художественной формой. Надо привлечь внимание дошкольников к словесной обрисовке центральных комических персонажей: их характеров, внешнего вида, движений, жестов, мимики, поз и т. д. Важно обращать внимание на главное, не упуская из вида детали и подробности. Кроме того, педагог должен учитывать характер картины, которая демонстрируется на занятии: юмористические жанровые картины обусловливают составление рассказов реалистического содержания с комически яркой обрисовкой событий, действий, отношений; сказочные картины позволяют составлять веселые сказки.

При оценке речевого творчества детей шести-семи лет учитываются следующие моменты: правильность передачи замысла и темы картины, степень точности в обрисовке изображенных комических персонажей; наличие в речи стилистически окрашенного языкового материала; передача личного отношения к юмористическому сюжету.

Как рекомендуется методически строить работу при обучении рассказыванию на материале юмористических картин? Подчеркнем еще раз: от качества восприятия картины зависят качество рассказов, полнота и яркость передачи в них комических событий, образов, степень юмористической окрашенности речи рассказывающих и т. п.

Итак, рассматривание картины - вот тот вид работы, который подготавливает детей к рассказыванию. При этом необходимо учитывать возрастные и индивидуальные особенности ребенка-зри теля, специфику эстетического восприятия комического в искусстве, своеобразие каждой показываемой картины с точки зрения ее содержания и изобразительных средств.

Лучшему знакомству с картиной содействует живая, лаконичная, эмоционально воздействующая на детей беседа. Обычно она проводится после того, как дети сами познакомятся с изображенным и поделятся своими первыми впечатлениями. Часто показу картины предшествует вступительное слово педагога. Оно оказывает заметное влияние на весь ход восприятия картины и на беседу о ней. Содержание вводного слова зависит от характе-ра картинного материала. Затем детям предоставляется возможность самим рассмотреть картину, заметить побольше комических деталей. Непосредственные реакции детей воспитатель учитывает для последующей беседы.

Беседу рекомендуется начинать не с традиционного вопроса «Про что эта картина?», так как он не включает детей в процесс

восприятия комического, а с одного из следующих вопросов: «Чем развеселила вас эта картина? Над чем вы смеялись, когда рассматривали картину? Что смешного увидели вы на картине? Чем удивила вас картина? Почему на эту картину весело смотреть?» и т. п. Такой вопрос вызывает непринужденные, свободные и развернутые высказывания: дети передают свои первоначальные впечатления от комического сюжета, образов, деталей. В ответах отражается личное отношение ребенка к изображенному: ведь вопрос побуждает к передаче своего собственного восприятия комического в картине.

Педагогу предоставляется возможность учесть уровень осмысления и эмоционального освоения детьми картинного материала и с учетом этого уровня вести их от общего непосредственного восприятия картины к восприятию анализирующему (при обязательном сохранении целостных ярких впечатлений).

Последующими вопросами воспитатель активизирует мысль, воображение, чувства ребенка, настраивает его на выявление главного, существенного: «О чем вам, глядя на картину, захотелось поговорить в первую очередь?» или «О чем сначала подробнее нам надо поговорить?» И если дети отвечают правильно, педагог просит объяснить, почему они решили так, а не иначе. Дальнейшими вопросами воспитатель помогает детям вычленять последовательно все новый изобразительный материал. Он привлекает их внимание к конкретным образам, деталям картины; выслушивая ответы, показывает, как можно было сказать точнее, выразительнее, т. е. знакомит с различными речевыми средствами, способами выражения. Своими указаниями педагог может помочь детям мысленно войти в картину, стать участниками изображенных событий.

Например, рассматривая с детьми картину «Путаница» художника Е. А. Ведерникова, он обращается к группе: «Посмотрели мы на картину и как будто побывали на веселой необычной улице. Что удивительного и забавного приметили вы на ней? (Дети высказываются.) Давайте представим себе, что мы близко подошли к дереву со скворечником. Что заставило бы нас сильнее рассмеяться?» Свои вопросы воспитатель предваряет кратким описанием воображаемой ситуации, в которой мысленно начинают действовать и зрители-ребята. Это активизирует наблюдательность детей, обостряет их чувство сопричастности, сопереживания. Ответы ребят становятся интересными и веселыми, так как дети ищут их в рамках своего воображаемого участия в событии.

Важным методическим приемом является обоснованное сопоставление изображенных на картине лиц с героями известных юмористических рассказов и стихов.

Влияние литературно-художественных произведений на речевую деятельность огромно. Когда дети от беседы по картине переходят к изложению ее содержания, они могут практически во многом опираться на знакомые им веселые рассказы и сказки, используя разнообразные языковые средства и приемы построения комедийного сюжета.

Задача педагога - доступно и понятно для детей установить связь между анализируемой картиной и литературным произведением. Например, на занятии по картине «Путаница» воспитатель обращается к группе: «Какое стихотворение вы припомнили, когда рассматривали эту картину? Правильно, «Путаницу» К. Чуковского. О какой путанице шла речь в стихах? А какой веселой путаницей позабавила вас картина? Расскажите об этом весело, задорно». Или на занятии по картине художника С. А. Кузьмина «Забавная карусель» педагог говорит: «Дети, вы посмотрели картину, познакомились с забавной каруселью. Вам, наверное, хочется сказать: чудо-карусель, чудо-чудо-чудо расчудесное! Когда вы слышите эти слова, какое веселое стихотворение припоминаете? Правильно, «Чудо-дерево» К. Чуковского».

Важным методическим приемом также являются указания педагога. В конце беседы детям следует четко сказать, что именно - рассказ или сказку - требуется составить по картине. Например: «Вы с интересом рассматривали картину, и вам также интересно будет составить веселую сказку про то, что здесь нарисовано». Затем воспитатель конкретно формулирует тему сказки, предлагает обдумать ее от начала до конца, а затем рассказать.

Постепенно у детей накапливается опыт рассматривания юмористических картин и составления по ним рассказов и сказок. Для дальнейшего повышения детской активности и самостоятельности предусматривается такая методика занятий, при которой дошкольники сами могут почерпнуть, из картины дополнительный, материал для своих выступлений. Отметив в беседе самые существенные моменты сюжета, педагог предлагает детям самим найти в картине еще много интересного и рассказать об этом в сказке.

Рассмотрим на конкретном примере отдельные этапы работы с детьми по юмористической картине, проанализируем некоторые проявления творческой речевой деятельности дошкольников.

Картина познакомила ребят с забавной колючей семейкой: с ежом, ежихой, ежонком. Они смеялись над тем, как выглядят ежи, нацепившие на колючки множество разных запасов: грибов, ягод.

По картине дети придумывали сказку.

В ходе беседы в числе других вопросов был задан такой: «Почему весело рассматривать ежей на картине?» Дети в ответах старались выделить комическую сторону изображенного. Они пристальнее вглядывались в картину и в своих сказках отмечали

много смешных деталей, например: «Еж подошел к грибу, поддел колючками, и стала шляпка гриба шляпкой для ежа; свою шляпу он украсил веточкой с листиками. Нарядился и идет». Дети отмечали, что «еж нацепил на свои колючки целую гору грибов - не сосчитать даже сколько; идет он впереди всех и держит в лапке палочку» и т. п. Так же подробно и с большим интересом описывали они ежиху, которая нацепила на колючки много красных ягод - «идет вся в ягодах». Очень живо рассказывали дети о ежонке: «Ежонок-шалунишка наколол на колючки разноцветные листья; на одном листе сидела гусеница, она никак не могла понять, куда ее несут, испугалась, выглядывает из листьев».

Таким образом, рассказы и сказки по юмористическим картинам заметно обогащают содержание и формы речевой деятельности дошкольника. На занятиях такого типа педагог углубляет интерес детей к рассказыванию.

Популярные статьи сайта из раздела «Сны и магия»

|

.

|